失败者回忆录92

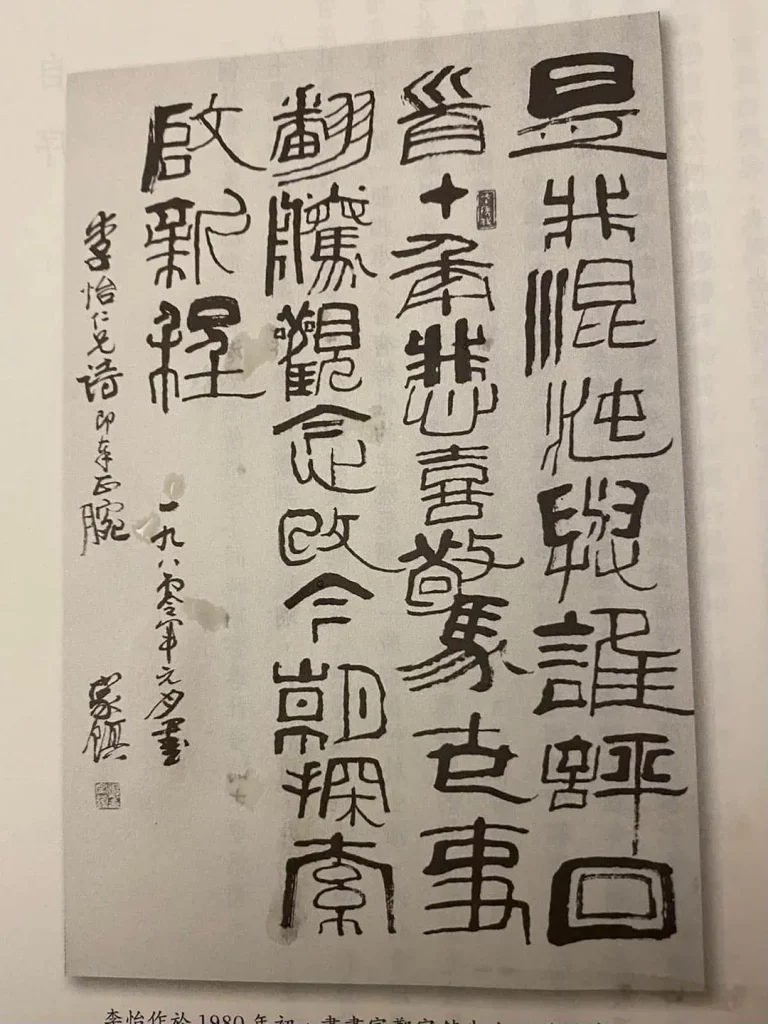

在此书扉页,录下我作于1980年的一首诗:「是非混沌与谁评,回首十年悲喜惊,世事翻腾观念改,今朝探索启新程。」

在《从认同道重新认识中国》这本书的最后一篇,题为《九七觉醒》。写于1981年,那时香港前途问题已被广泛议论,但中英谈判还没有正式开始。

香港媒体过去一直没有什么人关心九七问题。自从六七暴动中国用最激烈的语言而最后没有任何行动之后,香港大多数人就高枕无忧了。问题是英国是一切按规则做事的法治国家,对新界的租借条约于1997年到期不能视若无睹,因此英国在1979年已经开始在国会有提到条约到期的问题了。

香港媒体讨论九七问题,也是由《七十年代》杂志开始。 1979年12月号,《七十年代》翻译刊登了英国研究香港问题专家沃尔特·伊斯(Walter Easey)的长文《对香港前途的推测》,首次在香港媒体提出九七问题。文中指英国信守条约,对港岛和九龙有永久主权,对新界的主权就到1997年6月中止。中国立场正相反,一直不承认不平等条约,不管香港、九龙还是新界,保持现状由英国管治,都基于可供中国利用的目的。一旦英国要延长租约,中共就认为涉及国耻,一向强调民族主义的政权就无法容忍也。

对中共来说,当时最好就大家不提九七,让香港继续给中国「充分利用」,一提就民族主义上脑,不能不硬着头皮要收回主权。当时《七十年代》提出九七问题,有左派人士不以为然,觉得不「策略」。但我们提出来时,已经是港督麦理浩访京见过邓小平之后,已得知中国不会接受任何延续英国管理的方式了。只不过麦理浩没有把这讯息公之于众。部分英资得风气之先,渐渐将资本转移出香港。

到1981年,所有的香港媒体都卷进关于九七问题的讨论中。在大专学界,仍然有相当部分学生在观念上反对殖民主义,对中国透露九七年收回香港主权,基于民族主义而支持。 1981年10月10日,是辛亥革命七十周年,香港大专同学有一连串活动,其中在中文大学的集会邀我作最后一个演讲人,并指定谈九七问题。我在演讲中,讲到海峡两岸对辛亥革命者节日有不同解读,而且都只是单一的、不容其他意见的解读,而唯有在香港,我们可以畅所欲言,对辛亥革命可以作不同的分析和讨论。香港在过去一百多年中,支持中国革命、抗战,捐款支持中国的各次灾难,文革后又大批港商去投资,殖民地香港对中国作用之大不容置疑。如果香港的主权改变了,对中国是否更好或变成同其他城市一样了呢?民族主义是抽象的信仰理念?还是应该从现实、从历史经验去看怎样才对国家民族有利?我们应该选择满足抽象的观念,还是应该更多地考虑民族主义的现实呢?

演讲还谈到香港人的意愿等问题,九七的事日后会详述。我只想说,在1981年,关于香港前途的中英谈判未开始,民族主义既是中共宣传的利器,也是香港具有反殖意识的华人特别是部分年轻人的未经思考的认知。在演讲中,我引述一位外国朋友对我说:「我想你相当矛盾,一方面你是中国人,中国人不希望被外人统治;另方面你住在香港,香港人又不能接受大陆的生活方式。」因此,我仍然以中国人的身份来谈香港前途,提到从民族主义出发,香港维持现状在现实上对中国有利。

这是我对自小形成的民族主义的现实觉醒,是我创办《七十年代》十年的思路。我在办刊过程中,由自身经验,看到香港的自由言论对中国大陆、对台湾的影响,这里可以看到两岸老百姓看不到的资讯,可以接触到有亲身经历而又毋须顾忌因言致祸的人,这里左右派思想可以互相冲击,也可以和平交流,在各种资讯中作自己的判断。在这里,凭良心讲话不会损及自身安全。言论自由,对所有的政体,对所有人民权利,都是必不可少的。但漫长历史的华人社会,却只能在外国人保护伞下才能获得,包括以前大陆一些城市的租界,特别是香港。 《七十年代》在前十年的所有编辑历程,使我深深体会到海峡两岸缺乏言论自由给社会、给人民带来的苦难与压抑,也深深体会到香港言论自由对两岸的真实影响。老实说,我并没有推动两岸民主自由的大志,我开始只是努力把本份工作做好。是时局的发展和杂志「外转内」的作用使我认识了自己所做事情的意义,也深入了解了言论自由对社会的重要性。

这过程中,我不断思考,不断反省,不断解剖自己以往的认知,这种感情活动促使我在那两年(1979-81)写下那十篇文章。

在此书扉页,录下我作于1980年的一首诗:「是非混沌与谁评,回首十年悲喜惊,世事翻腾观念改,今朝探索启新程。」

即使有这样的觉醒,但实际上我对言论自由和民族主义的认识还粗浅,不过已经因世事翻腾而一些观念有改变了。

(原文发布于2022年1月5日)

画家郑家镇1980年为我这首诗所作的书法题字。

《失败者回忆录》连载目录(持续更新)

1 题记

2 闯关

3 圈内圈外

4 杀气腾腾

5 煎熬

6 伤痛

7 动荡时代

8 抉择

9 那个时代

10 扭曲的历史

11 先知

12 自由派最后一击

13 我的家世

14 沦陷区生活

15 汪政权下的乐土

16 沦陷区艺文

17 父亲与沦陷区话剧

18 李伯伯的悲剧

19逃难

20愚者师经验,智者师历史

21 战后,从上海到北平

22古国风情

23燕子来时

24在左翼思潮下

25 1948树倒猢狲散

26猪公狗公乌龟公

27《苹果》的成功与失败

28怎能向一种精神道别?

29自由时代的终章

30清早走进城,看见狗咬人

31确立左倾价值观

32「多灾的信仰」

33最可爱的人即最可笑的人

34中学的青葱岁月

35被理想抛弃的日子

36谈谈我的父亲

37父亲一生的辗转挣扎

38父亲的挫伤

39近亲繁殖的政治传承

40毕生受用的礼物

41文化摇篮时期

42情书——最早的写作

43那些年我读的书

44复活

45不可缺的篇章

46不可缺的篇章 之二

47不可缺的篇章 之三

48不可缺的篇章 之四

49不可缺的篇章 最终篇

50没有最悲惨,只有更悲惨

51归处何方

52刘宾雁的启示

53徐铸成的半篇文章

54五六十年代的香港人

55通俗文化的记忆

56左派的「社会化」时期

57伴侣的时代

58那些年的太平日子

59香港历史的转捩点

60福兮祸所伏

61香港辉煌时代的开始

62我们是什么人?我们往何处去?

63二重生活的悲哀

64《七十年代》创刊背景

65脱颖而出

66觉醒,误知,连结

67非常有用的白痴

68有用则取,无用则弃(非常有用的白痴之二)

69中调部与潘静安

70非蠢人合做蠢事

71接近绝对权力的亢奋

72无聊的极左干预

73从钓运到统运

74那年代的台湾朋友

75统一是否一定好?

76台湾问题的启蒙

77推动台湾民主的特殊角色

78中共体制内的台籍人士

79踩不死的野花

80文革精神

81文革缔造中国的今天

82极不平凡的一年

83批判极左思潮

84民主假期

85裂口的开始

86太岁头上动土

87爱荷华的「中国周末」

88 1979年与中共关系触礁

89那几年,文艺的沉思

90爱荷华的平和交锋

91从认同到重新认识中国

92九七觉醒

——Matters