胡川安 2022 年 1 月 6 日 / 思想坦克

「一个中国」的历史研究

二十一世纪已经过了二十年,我们需要一套新的中国史观,或者说「中华」史观、「东亚」史观,最近联经出版社所出版,翻译日本岩波书店中国的历史五卷本给了台湾读者很好的示范。

岩波书店的中国史想要回答两个问题,第一题是「什么是中国?」第二题是「中国之于日本是什么?」这两题也很适合台湾读者思考,因为没有标准答案,会根据自己所处的现实环境、文化和立场而有所不同。

我很清楚地记得,当我念硕士班的时候,那是2002年的时候,修习杜正胜老师「中国社会史」的课,其中一个作业老师希望我们将中国历代的版图清楚地勾勒出来,了解每个时代的变动与差异,接着问我们:「你们研究的是哪个中国?」再追问:「在21世纪的台湾,研究中国的意义何在?」

后来我负笈到北美学习古代史,跟指导老师Prof. Robin Yates(叶山)讨论要研究古代四川文明灭亡的过程,当我提到战国、秦、汉的时候,不假思索的将之视为「中国史」的一部分,老师问了What do you mean by China? One China, two Chinas, or many Chinas……,当时我才解到「一个中国」的历史研究不是理所当然。

什么是「一个中国」的历史研究,简单来说就是受到民族主义史学观点的研究,举例来说,钱穆先生的《国史大纲》说的:「对本国历史的温情与敬意。」怀抱着浪漫且孺慕之情,爱好中华文化。如果将中国视为一个,过去的秦、汉、隋、唐都会是为是这一个「中国」的不同部分。

按照历史学者杜赞奇(Prasenjit Duara)的说法,遥远的三皇五帝文武周公的时代是民族最纯洁的本源,后来秦汉、隋唐帝国造就了繁荣的想像。内乱和蛮族的入侵让民族的纯洁遭到了破坏,但仍保有中华文化的传统,现在则要实现「中华民族的伟大复兴」。传统的朝代史观,用来说明当下中华民国或中华人民共和国政权的合法性。

但日本人怎么思考呢?

岩波中国史

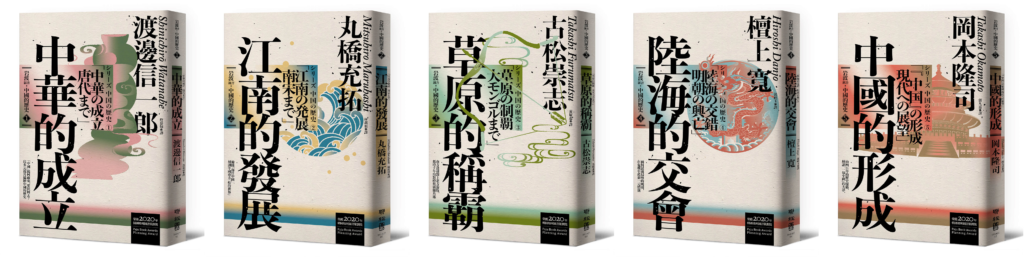

岩波中国史分为五卷本,第一本是「中华的成立」;第二本是「江南的发展」;第三本是「草原的称霸」;第四本是「陆海的交会」;第五本是「中国的形成」。

「中华的成立」在思考「中国」与「天下」间的互动关系,「天下」作为天子居住的畿内核心,然后发展出中心与周边的结构,由此展现出天子与百姓之间的阶序格局,成为「中国」之所以产生的核心概念。然而,从历史来看,「天下」与「中国」随着时间和社会情况的转变,一直不断的发展,所以「中国」和「天下」的关系不断变化,没有「一个」天下和中国的稳定概念。

我们如果思考族群的交融,古代生活在黄河流域的民族是「汉族」吗?当代的「汉族」是什么时后形成的呢?从《中华的成立》当中指出:「据传风貌特异的孔子,可能有着褐色眼睛,甚至是蓝色眼睛。」古代从山东到陕西,可能充满着中亚、维吾尔人等中亚人是,当代黑眼珠、黄皮肤的「龙的传人」可能还没确立呢!

《中华的成立》一路从东亚大陆文明的起源讲到天可汗的世界秩序,跨越了朝代的藩篱,从多元族群的角度思考东亚大陆上文化的互动。从历史的发展来说,东亚大陆南部则属于「中国」和「天下」的边缘,有时甚至鞭长莫及。

《江南的发展》从南方的角度,也就是以往所谓「船的世界」的地理概念,思考与东亚大陆北方的关系。在历史长河的演变中,南方的政权面对北方的军事压力之下,必须与周边的海上势力有所连结,以延续其文化和政治生命。从三国的孙吴、东晋、五代的吴越,甚至到南京的国民政府都可以思考他们与海洋的关系。

南、北的互动以外,东亚大陆还有东、西间的文化交流。 《草原的称霸》将视角放得更广,分析欧亚草原带的族群与东亚大陆间的历史互动,这已经超越以往「一个中国」的历史研究太远,是「东部欧亚大陆史」的人群、文化和语言的互动。在当代民族史学的架构中,很容易将草原族群视为中国史的「边缘」。

然而,从北魏到隋唐,他们一点都不「边缘」,是当时历史舞台的「中心」。唐帝国崩溃以后,草原民族更是主宰欧亚大陆东方的势力,后来蒙古帝国将「海洋」与「草原」的世界、农耕与游牧的族群统一了,成为人类史上最大的帝国。这些历史无法用「中国史」的架构加以理解,必须有更宏观的视角才能回答。

当欧亚大陆的族群与文化快速交融的年代中,明帝国的成立就成了一个有趣的问题。清帝国可以说是继承元帝国而起,夹在中间的明王朝以儒家秩序和君主独裁重建帝国。 《陆海的交会》以新的角度思考明王朝,他们必须面对东亚大陆历史的三种竞争格局:1.中华正统与蛮夷之间的差别;2.华北、华南的南北差异与对立;3.草原与海洋世界之间的对立。

上述三种竞争格局成为明帝国统治的根本性问题,视北方草原的族群是蛮夷的话,就阻断了往欧亚大陆扩张的可能;华南的经济发展远超过华北,造成南北的不均衡,会有统治上的难题。在草原与海洋之间的明帝国,海洋对于他们而言,有发展的机会,却又陌生。

《中国的形成》是岩波中国史的最后一本,「中国」如此晚才形成,过去的研究把从清帝国以来的历史看成「清代史」、「近代史」和「现代史」,然而这样无法对于历史有个明确的把握。清帝国仍然维持帝国中多元体系的共存,然而,二十世纪到现在的历史,是尝试将「一体」的「中国」套在以往「多元」的基础上,所以冈本隆司教授指出「中国」形成会有的问题:

「中国梦」的基础是「中华民族的伟大复兴」。 「中华民族」定义为「多元一体」。既然是「一体」,那么就必须是一个,但原本却是「多元」的。如果目前计画并朝着「一体」化而进行中,那么就不能说现在已经是「一体」了。这就是「中华民族」这个「多元一体」是「梦」的原因。

中国之于我们是什么?

日本中国史学者在二十一世纪提出了新的「中国史」的看法,展现出了中国史的「不一样」,与以前研究的方式不同,重新给了我们阅读中国历史「不一样」的看法,相较于杨照的《不一样的中国史》,只是在原本朝代史观的系统中,增加了二手研究的材料,让一般读者了解已经过时的研究,无法呈现「不一样」。

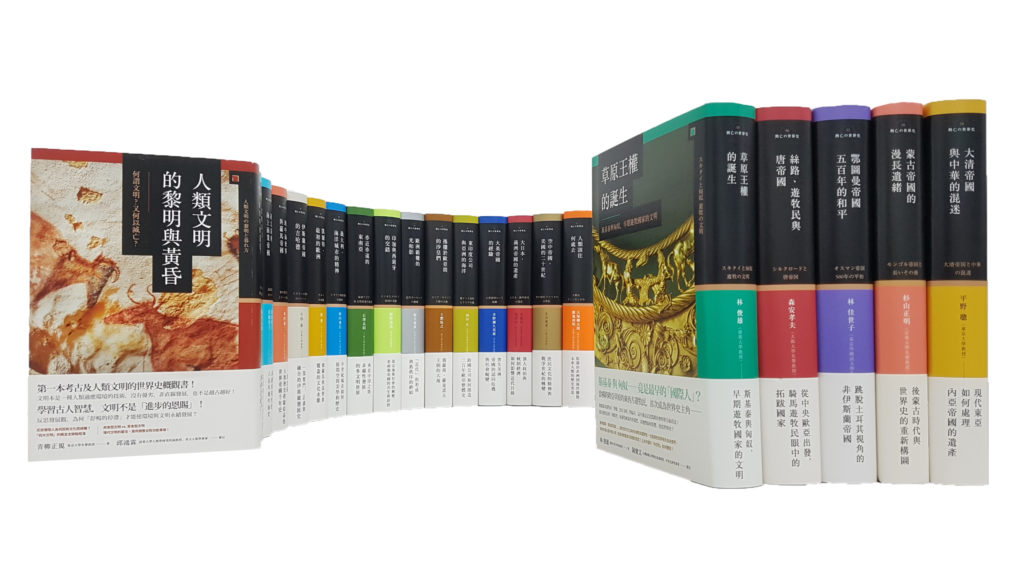

对于台湾读者来说,近几年出版社相当认真的出版大套大套的历史书籍,从八旗出版社所出的《兴亡的世界史》、商务印书馆的讲谈社的《中国.历史的长河》,日本人长期对于世界和中国的历史有一套自己的看法。他们透过书写历史来建立日本人的亚洲和世界史观,而且是一代一代的学者在不同的现实基础上,让日本人认识中国与世界。

日本和台湾一样,在八九年天安门学运后,对于中国政权持续的反感,一般民众现在只有一成的人喜欢中国。以往研究中国史的学者还有些具有左派的倾向,对于共产政权有所寄望,但后来知道中国政权的本质以后,研究的学者大量的减少。

《岩波中国史》尝试回答「中国之于日本」究竟是什么?他们希望现在日本的一般民众、大学生,即使对于中国政权反感,也要认识东亚大陆的历史,因为这之间的关系长期与日本息息相关,而且会影响到日本的未来。

对于台湾来说,中国之于我们更近、更密切,我们的人文学界有没有一套立足于台湾的「中国观点」、「东亚观点」或者「亚洲观点」?我们台湾版的中国史呢?