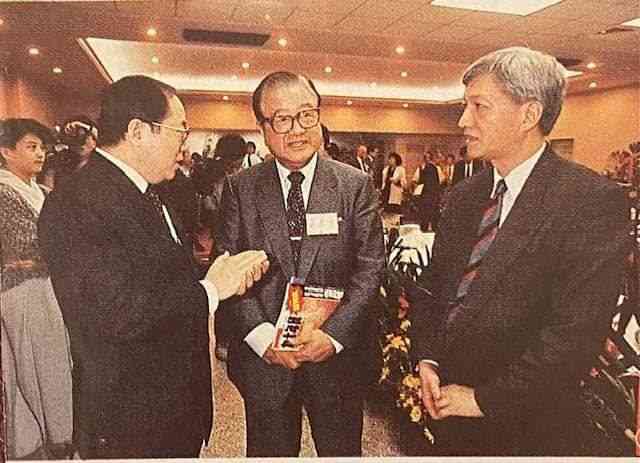

图,台版创刊酒会中,与邵玉铭和蒋彦士交谈。

在回忆录的「题记」中说,我一生所主张所推动的事情,社会总是朝相反趋向发展的,无论是阅读,独立思考,或民主自由,都如是。这是我之所以称为《失败者回忆录》的原因。但也有例外,那就是台湾。 《七十年代》《九十年代》在言论上推动台湾民主化,台湾终于解除戒严,开放党禁报禁。 1988年,「李匪怡」获批准首访台湾。两年后,《九十年代》出版台湾版创刊号。

那是台湾政治大转弯的关键时刻:威权政治未完全退场。本省人李登辉刚接掌总统和国民党主席大权,党禁虽开放唯国民党仍然一党独大,立法院仍未全面改选,第一届国民代表大会未退职,仍然有选举总统、修宪等宪政职能。面对中共六四后向更趋专制倒退,台湾的防卫意识未能松懈。因此,《九十年代》在台湾获准出版也并不容易。本刊编辑、在台负责人邱近思多番奔走、争取、交涉,在1990年4月获知,行政院港澳小组会在4月底开会,届时将通过七种海外中文政论杂志进口。

《九十年代》董事会亦决定,5月1日以在台湾登记的刊物出版。

4月30日,《九十年代》举行了台版创刊酒会。当时正值社会高度关注李登辉将提名何人担任行政院长的敏感时期,党国大老、总统府资政蒋彦士和国民党秘书长宋楚瑜受媒体追访,动见观瞻,想不到他二人都来酒会。出席的还有时任国民党海工会主任的章孝严、新闻局长邵玉铭;民进党有卢修一、朱高正、康宁祥、许荣淑、张富忠、陈菊;学术界有唐德刚、沈君山、杨国枢、李鸿禧、高希均;作家柏杨、黄春明、李昂;新闻出版界殷允芃、吴丰山、余范英、司马文武、黄肇松、周天瑞等。可说冠盖云集。

李昂在酒会中任司仪。我致辞谈到中共、香港和台湾面对的未来形势。在为台湾开拓视野方面,《九十年代》或可以尽点棉力,而面对九七,英国保护伞退场后,《九十年代》也需要寻求另一个可保障新闻自由之地。在台湾发行,意味着我们对台湾充满期待。

陆续发言者有蒋彦士、章孝严、邵玉铭、沈君山、卢修一、张富忠。他们给予《九十年代》很正面的评价,不少人提到这本杂志是他们留学时的读物。国民党人士当年对杂志的反威权论述或不以为然,或另办留学生刊物予以批驳反制,但也深受《七十年代》具说服力的文章影响,使他们支持台湾的民主改革。民进党人士则感谢我们过去对党外争取民主运动的支持。发言者对《九十年代》获准在台湾出版,都说这意味台湾言论自由进一步开放。

酒会现场及其后,我又接受各媒体的访问。尽管当时社会最关注政府人事动向,但《九十年代》在台湾创刊仍然占据多家新闻媒体头版。余英时、唐德刚、柏杨、聂华苓为《九十年代》台湾版写了短文。余英时写道:「我个人接触《九十年代》已是八十年代的事,那时它刚刚经历了一场最严重的道德考验,海外知识分子异口同声地说:《九十年代》是知识分子最喜爱的读物。我完全同意这一论断。我很高兴今天台湾读者可以和我们海外的人同时分享《九十年代》所提供的丰富的精神食粮。」

柏杨写道:「面对这份杂志,台湾读者才会发现自己所属这个世界的真相,和自己如何定位。在一个充满经济暴发户、政治暴发户、文化暴发户的地方,我把希望寄托给《九十年代》。」他并以一次订阅十年《九十年代》的具体行动表达他对杂志的支持。

台湾知名历史学家潘光哲,那时候还是年轻人。 《九十年代》刊登了他一篇来稿,讲他关注一国两制这个命题,但对轰动一时的翁松燃的《一国两制刍论》和颇受重视的《五学者座谈一国两制》,在台湾却没有机会读到。他说台湾实在需要恶补对中国大陆的认识。 「《九十年代》在台发行,将使我们从一系列教条观点中跳出来,重新审视大陆的脉络。」

在英国的学者杨青云则撰文提到,他1974年在台湾教育部举办的留学生出国研习会上,一位党官列出多种在海外的共匪统战刊物,要准留学生警惕,其中之一就是《七十年代》。但当他次年在伦敦大学图书馆发现这本杂志,读了两三篇文章,却有像和尚逛花街——解禁的心情,因为看到了一些台湾不许知道的消息,这些文章的批判性也较台湾报章强而有力多了。从此以后,《七十年代》和《九十年代》就成为他每月必读的杂志。

在台版创刊酒会内外,听到、读到对《七十年代》《九十年代》的许多溢美之词,在感激与安慰之余,亦略有惭愧,因为我只是在言论自由的香港,尽了一个独立新闻工作者的本份而已。但在华人社会「非左即右」的思维捆绑下,原来独立的媒体也变得如此可贵。

当年将我们视如寇雠的亲国府人士,今天回想起来,听听不同意见不但没有坏处,而且还大有好处。又过了30年,现在台湾每天都有蓝绿的争吵声音。其实这才正常。不要把不同意见视如寇雠。难道社会鸦雀无声,或只有一种声音,才好吗? (128)

—作者脸书