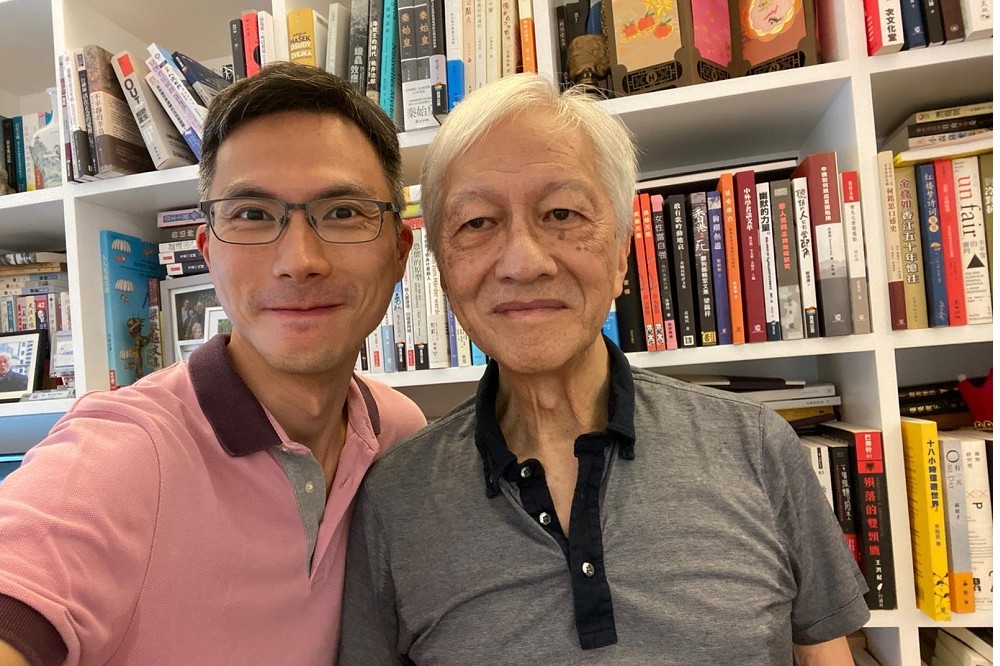

李怡和《时代革命》导演周冠威摄于香港北角家中。 (图片由作者提供)

李怡和《时代革命》导演周冠威摄于香港北角家中。 (图片由作者提供)

2021年先生因咳嗽觉得身体不适,到就近的国泰医院胸腔科就诊。医生开的药单里有一项吸入性喷雾剂。先生觉得纳闷,因为他从未感受到气喘,也从未用过这种药。护理师给了一个网路连结,教他如何正确使用喷雾剂,领药柜台的药剂师也特别询问是否知道使用方式。

约莫半个月后的十九号,先生再度觉得身体不舒服,却无法很准确的说出是什么问题。这次去了最有名的台大医院急诊,先在室外做PCR等待结果。折腾了两个多小时才进入急诊室。在一些基本的问诊和检查后,医生安排了在一张急诊病床上休息。病床就在急诊室一角,看得到整间办公室医护人员忙进忙出的景况。

等待许久,病床被推到离急诊室有段距离的走廊墙边,墙上贴着大大的号码牌,和病床尾的号码相呼应。那是之后先生在医院停留超过三十个小时的安身之处。他本来睡性就不好,走廊上彻夜的人行走动、谈话,加上拖动医疗器材的声响,几乎令他一夜无眠,当然更无法好好休息,以致第二个晚上医院建议再观察到第二天上午,不让他出院,他仍坚持返家。最后只得签一份同意书才得以在晚上九点多离开。

在急诊室期间,先生心跳一直高达130。虽然隔段时间有不同的急诊室轮班医师来看他,但始终不清楚是什么问题。原本第一天要做的较高阶检查,后来也没做。

回家休息一晚,第二天是周日。一如既往,每周日早上我陪先生去吃早午餐。但这天他食欲不佳,没用完餐点。傍晚突接电话表示喘不过气来,我立刻叫救护车送往国泰医院。诊断结果是心肌梗塞、心脏衰竭。我原本考虑转院,但心脏血管科张医师,后来也是先生的主治医师认为不宜再拖,应立即转加护病房,于是凌晨一点,先生进了ICU。

这是他在台湾第一次住院。

当时的李先生只记挂一件事:他是否能如期出席将于四天后登场的金马奖颁奖典礼,或至少能请假外出几小时?因为他非常支持的中生代导演周冠威所执导的《时代革命》入围当年最佳纪录片,如果获奖,在纪录中受访多次的他将代表不愿离港的周冠威上台领奖,并发表得奖感言。这对一向支持香港民主运动和这部电影的他来说,是非常重要和极具意义的事。而这些安排都已经和金马执委会、周导各方磋商好了。如今代表人若临时又无法出席,情况将很棘手。

当然最终他没能出席。也因为时间紧迫,金马方面打破历来必须本人或代理人亲自上台领奖的规定,由周冠威本人用连线方式发表感言,也算歪打正着。不过先生事后还是将已拟好的讲词对外发表,强调每个人都可以从不同的角度去评价这部影片,但纪录片呈现的就是事实,是不能否认的铁证。无论事实的揭露对社会好或不好,正如罗素说的,真相就是真理,就是智慧,而他肯定导演记录真相的勇气。

先生住院一周后才安排做心导管检查。这期间都先尽力将身体的各项指数调整到适合做手术的状态,包括肺部积水的排除、甲状腺亢进导致的心跳加快,以及加强心脏的收缩力等。检查结果发现三条心脏动脉中有两条出现阻塞。在不宜同时处理两条血管情况下,先在阻塞较严重的右冠状动脉放置支架。

主治张嘉修医师的心导管手术很顺利,且整个过程解说详尽。在ICU观察三天后转普通病房,十二月五日出院,前后刚好两星期。因长期卧床导致肌肉流失,出院前几天虽开始下床复健,仍在返家后依建议租用了一个月的轮椅,以防不慎跌倒。这也是他靠轮椅代步的初体验。

人生第一次经历如此大病和手术,让他在十二月二十四日于休养近月后的佳节前夕,在脸书上写了段感言。先生表示生病是最无趣和无奈的,而「这些年每年的生日愿望,就是要走得爽爽快快,干脆利落,千万不要全身挂着维生仪器受罪」。但病中想起这生日愿望时,他的想法却改变了。 「只要有希望,不管多么折磨,也不能够向死亡屈服。这是意志力的考验。」所幸他通过了考验。

《时代革命》在台首映,李怡应陆委会之邀发表演说。 (图片由作者提供)

在停笔一个多月后,先生于新一年的一月三日续写回忆录,而且题目是什具意义的《从认同到重新认识中国》——都是一个新阶段的开始。紧接着二月下旬就应陆委会之邀,出席《时代革命》的首映会并发表讲话,圆了不仅错过金马典礼,也错过典礼前入围影片放映会的遗憾。

先生以如此高龄来台,生活起居自然需人照料,更不用说大病初愈了,聘雇外籍看护工因此成了一件大事。但不同于香港只要有需要、有经济能力,人人都可请外劳,在台湾却是件艰辛的事。是否有聘请资格,全看巴氏量表的评分。按其规定,八十五岁以上长者只要有其中一项失能,就能申请。至于未满八十五岁的,就几乎是要到残废程度才有申请资格。

外界都知先生生于1936年,来台不月即满85,但却极少人知道他的身份证件一直都是1937年,仅得84。何以一直未改?先生说几十年来都如此,也不见有什么问题,便一直都没去更正。但在台湾的大医院看诊是很耗时间的事,一次就诊往往花上数小时甚至半天,唯独85岁以上长者有优先看诊的礼遇。于是这一个数字之差,不仅让身体虚弱的他经常枯坐候诊室等待,巴氏量表更像座难以攀越的大山,折腾了许久才终于拿到资格。

先生进加护病房的新闻,台港甚至海外均有报导,引起各方朋友和读者们的关注。那段时间,香港来的朋友煲汤,大陆来的朋友煮粥,台湾朋友送水果,还有各种中药药材包,让先生深切感受到各方的关心和温暖。其中陆委会副主委邱垂正和港澳处处长杜嘉芬,在先生来台期间提供有关聘雇外籍看护工方面的协助,尤其令他感念于心。

病后的李先生,若天气情况许可,每天晚餐后都会在住家附近散步。大约半年多后的七月,他在散步时又偶觉呼吸不顺。因为之前医师曾提过,手术半年后再评估是否要对另一条也阻塞的血管做处理,于是安排了七月底进行第二次心导管手术。但令人意外的是,检查后发现是已安放支架的那条血管再度变窄,在清除堆积物不顺利的情况下只能在同一条血管内再放一个支架。这次手术据先生说比上次辛苦,有一度几乎以为过不了关,还好最终顺利完成,且四天后即出院。

但这次手术后偶尔仍会有胸部不适的情况发生。先生认为任何手术之后本来就需要时间恢复,并不以为意,直到一个半月后的九月十五日晚因呼吸不顺严重影响睡眠,于第二天再次往国泰医院急诊。先生万没想到这是他最后一次踏出家门。他原本是想处理心血管问题,之后即返家,没想到因PCR呈阳性被送往新冠专责病房。这是他第三次在国泰住院,也是最后一次。

入院第一个星期先生情况稳定,感染科主任陈立群医师除治疗新冠,同时以限水和利尿剂控制肺部积水。一个星期后的周五晚上原已安排好周日上午出院,但第二天上午陈医师通知,先生前晚开始发烧无法出院。抽血检查的结果是因严重脱水导致红白血球异常。那之后先生病况反覆且快速恶化,虽马上补充水分并进行必要处置,但这些处置又引发一些新的情况,于是在周四晚上转往新冠ICU。先生于五天多之后的周三清晨病逝。

先生在病塌时交代了好些事,其中最关注的仍是回忆录的出版,以及尚未完成的三篇。其实在入院第一周他就想好要如何写这三篇,还说周日出院后只要一两个小时就可以将第一篇放上网。也因此在他状况变差时有约略交代这三篇的内容,并嘱我代为完成。我多希望先生能亲自下笔,并得见回忆录的出版。我为他病情最后的发展感到深切且无尽的遗憾。

不过最遗憾的,还是事后才令人惊讶的发现,感染科主治陈医师虽然一开始就告知家属,从病历表上看到先生过去半年多来做了两次心脏手术,而这也是先生这次来急诊的原因,他却没有知会一直以来为先生多次看诊互动密切且了解他身体状况的心脏科张医师,当然更不用说会诊了。直到先生情况开始转坏,才打了第一通电话。并不是说一开始有会诊先生就一定会有不同结果(虽然如果不是因为缺水导致发烧,他早已出院),但至少会有多一些机会。医师的轻忽和过于自信,对家属来说是心中永远的痛。不说先生这一生的经历、书写和对几代人的思想启发如何深远独特和受敬重,毕竟是一条珍贵的人命,真的令人喟叹再三。

先生生前偶有些小病痛,他曾自我陶侃:「痛才证明活着。」生病是一种磨难,从这角度或许也该为他的解脱而勉为接受并放下。毕竟他活了一个精彩又丰富的人生。先生殁后追念文章与留言如雪片,千言万语归于一句:李先生,谢谢您。 (失败者回忆录199)

※作者为资深媒体人,曾任香港亚洲周刊台湾特派员、香港「九十年代」杂志台湾版发行人、香港卫视资深媒体主管等职务。