原题: 留 名 野 史

2020.02.05 GoodDay

野史也承载了很多文化符号和民族记忆。余英时先生回忆童年那段山中岁月,说:认识中国文字的基本规则,野史小说比经史古文帮助更大。

文臣武将都渴望青史留名,至于留名野史,毕竟胜于“尔曹身与名俱裂”。然而扬名汗青竹简比起留名于说书人的惊堂木,天差地别!

其实野史也承载了很多文化符号和民族记忆。余英时先生回忆童年到少年那段山中岁月,我读来颇有感触。1937年七七事变,余先生被父亲送回原籍安徽以避战乱。潜山地处皖西万山丛中,他的启蒙教育是《三字经》、《百家姓》、《古文观止》。而他读的第一部小说是残破的《罗通扫北》,而后搜遍乡间线装小说来读,如《薛仁贵征东》、《荡寇志》、《水滸传》、《封神演义》等等。余先生说,认识中国文字的基本规则,这些野史小说比经史古文帮助更大。

我成长于完全不同的年代,那时少儿启蒙读物是“刘文学勇斗地主”——少先队员刘文学发现地主偷生产队的海椒,挺身制止,而后两人搏斗,刘文学被地主用背篼绳勒死。他被追諡为共产主义少年先锋队楷模。这个五十年代的故事编写得很稚拙,就算真有其事,由小偷小摸而杀人,当属刑事案件,却变成一个阶级对一个阶级的斗争,仇恨呈几何级扩大。这个故事已铸锻成正史,迄今刘文学依然是红领巾岁岁祭奠的红色偶像。

幸而五十年代旧社会“糟粕”尚未荡涤干净,我虽未读过《罗通扫北》、《薛仁贵征东》,但《说岳》、《说唐》等话本小说还看得到。孩提时每次阅读都如海绵吸水,红色肥料与前朝糟粕兼收并蓄。在阅读记忆中,野史比正史更具吸引力。我牢牢记住了天下第一条好汉李元霸以及后面的英雄座次排名,却无法记住红色英雄谱被革命符咒呼来挥去的众多名字。再往后就是文革焚书,岂止旧小说灰飞烟灭,新中国出版的也不能幸免。

我如一株野草,在知识荒芜的冻土艰难生长,适逢坚冰迸裂,石头开花,遂于后文革年代闯入文学殿堂。那时如我这辈文坛新锐奉严肃文学為圭臬,及至八十年代中期,金庸武侠小说开始风魔大陆,我依然拒绝阅读,在文学圈谈论武侠好像有失身份似的。那年我带小儿去威海度暑假,偶尔读了《笑傲江湖》,始知那是别有洞天的文学庭院。金庸笔下的人物群像,与我童年记忆之野史演义完美契合,并招展出新的枝叶。

飞天遁地的豪侠只存在于演义之中,尽管有几个真实存在的武林人物,如黄飞鸿、霍元甲、叶问、李小龙,至今延续着国人的英雄想像。然而所谓“文无第一,武无第二”,那些名字的光环更多来自坊间传说及影视渲染,并不曾循竞技规则去评出武功高低。倒是我本人在初读金庸小说之时,正好认识了真正的天下第一条好汉—— 李焕良。相信没有什么人晓得他,我更觉得不该让这个名字湮没,哪怕是留名野史。

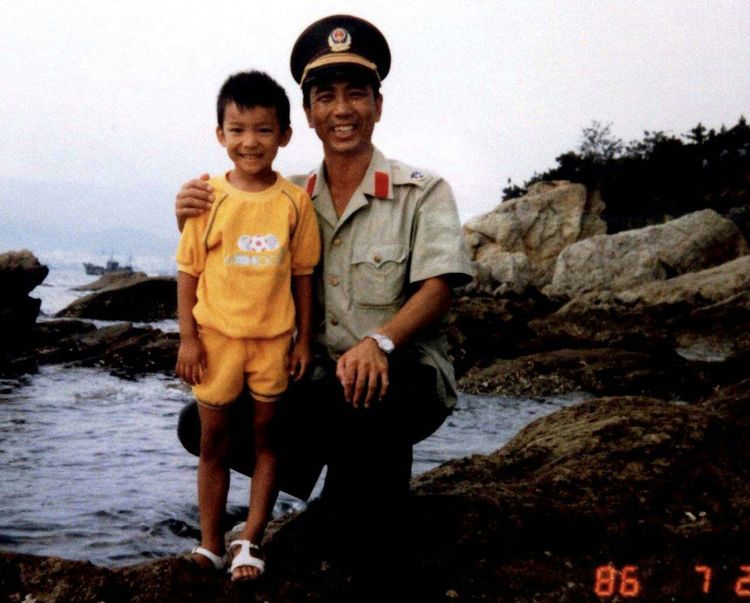

那是一九八六年夏,我和作家刘心武相约携家小到威海消暑。彼时山东武警总队副参谋长李焕良正带队在海边训练,同一招待所用餐,一来二去就认识了。山东人豪迈,李焕良健谈,他的人生充满奇姿壮彩。一九六四年全军大比武,各大军区派出一个战斗班比拼军事技能,结果济南军区勇冠三军,李焕良正是这个战斗班夺得个人魁首的战士。按金庸笔下江湖规矩,李焕良堪列武林盟主。又因大比武有违“政治掛帅”,罗瑞卿总长下台,“华山论剑”遂成绝响,李焕良之后再无来者。

李大侠是胶东人,在国共内战时胶东为兵家必争之地,双方杀戮之重,莫言小说《丰乳肥臀》有怵目惊心的描写。李家为贫雇农,是革命基干力量。于是在国军和还乡团反复清剿下,李焕良伯父叔父被杀……按共产党阶级论,李焕良正是苦大仇深、根正苗红的党的儿子,大比武又让军册记下他的名字。

历史云谲波诡,太尉周勃“左袒”故事重现。1976年一夕变天,四人帮被执,关入秦城监狱。鉴于余震未消,唯恐劫狱和二度政变,亟须最可靠的人出任秦城典狱长。于是高层决策者撇开被谢富治长期把持的公检法系统,直接在军队里调来李焕良。公审四人帮时,囚车多次来回于秦城与正义路公安部礼堂(特别法庭),都由李焕良押解。他是囚车上惟一携有真枪实弹(两把手枪)的人。