【按:《海恸》之「温美如昨」,写了「民初清癯背影几人」,其实是王赓、陈寅恪、林徽因三人,张爱玲要算二战时期的了,还有两个外国人,一个赛珍珠,一个《日瓦格医生》的作者帕斯捷尔纳克,他们加起来是不是一道璀璨的余晖?后来就是地蛮天荒了。帕斯捷尔纳克晚年忧郁而死,于赫鲁晓夫时代的一九六零年,算起来林徽因还要早走十年。 】

一九二四年印度诗人泰戈尔游访中国,时文有记载﹕「林小姐人艳如花,和老诗人挟臂而行,加上长袍白面,郊荒瘦岛的徐志摩.有如苍松竹梅的一幅三友图。」民初的这一幕,至今尚有盛名的,似乎只一个徐志摩。 「人艳如花」者谁﹖

张邦梅《小脚与西服》里八十高龄的张幼仪﹐也还记得七十年前的那幅“三友图”﹕「所有中国报纸都刊登他们的照片。一个记者比喻他们是「岁寒三友」﹕林徽因是绽开的梅花﹐徐志摩是竹﹐白髯长袍的泰戈尔是苍松。 」当时她在德国﹐与徐志摩离婚后﹐独自艰难抚养刚两岁的儿子彼得﹐后又夭折。真的在「岁寒」中艰熬的﹐其实是张幼仪。当她向侄孙女张邦梅提到「林徽因」这个名字﹐却讲出一个令人吃惊的细节﹕二二年春她生下彼得﹐四顾茫然﹐婴儿还留在柏林一家产院里﹐就去见来找她签离婚书的徐志摩﹐在场的还有约翰吴﹙经熊﹚﹑金岳霖等人﹐她说要征求自己父母的同意﹐徐志摩

『立刻摇头。 “不﹐不﹐你瞧﹐来不及做这了。你必须现在就签字。林徽因……”他顿了一下。 “林徽因回国去了。我非得现在就离。”』

林徽因﹐时人称「一代才女」——「新月派」女诗人﹐不过很少人知道她还是「中华人民共和国」国徽的设计者。她的好友威尔玛一九九四年出版一本传记《梁与林﹕探索中国古典建筑的伴侣》。威尔玛即费慰梅﹐费正清的夫人。书中写道﹕

『林徽因是天生的艺术家,造就而成的建筑师和名副其实的诗人。一如梁思成,她在严父林长民的影响之下长大。林长民是个艺术家和浪漫者﹐这两种气质也支配了林徽因的性格。林长民学问好又有官位,诗文书法在周遭颇孚声誉。他1876年生于杭州,二十一岁得生员,并在杭州外语学堂学习英语和日语。成婚后元配无出,为子嗣而纳妾,得一子二女,一子一女夭亡,独存林徽因,生于1904年。 』

民初徐志摩﹑张幼仪﹑林徽因﹑陆小曼这段婚姻﹑情感纠葛﹐已寂灭了七十年﹐到世纪末稍又炒热起来﹐大概徐志摩百年的缘故。上述两本英文传记﹐特别是《小脚与西服》﹐对此公案提供了大量鲜为人知的第一手史料﹐恐怕也是推波助澜的。不过﹐今人有无必要设一「道德法庭」苛责前人﹐则是本文想说的一个侧面。

“生命早描定她的式样﹐太薄弱”

一九二○年﹐十六岁的林徽因在伦敦所结识的徐志摩﹐正「深深陷入沮丧﹐寻找新的方向」。威尔玛书中如此描写﹕

『他那曾令梁启超喜爱的性格——敏锐﹑魅力﹑率真﹑幽默﹑创造冲动和戏剧性风度﹐显然都被沮丧压住了。最要紧的﹐徐志摩具有一种得天独厚的魅力﹐他善于寻找志同道合的人﹐把他们聚集在一起﹐对于围绕在身边的人﹐他常能以新思想﹑新向往和新友情激发他们。自然林长民同他一见如故﹐徐志摩成了常客。长民与他无话不谈﹐吐露他留日期间同一个日本姑娘的初恋﹐这可能钩起徐志摩的浪漫遐想。两个男人都精通于将这些情窦写进「情书」里交换﹐其中徐志摩扮演已婚的女人﹐林长民则是已婚男人角色。 ﹙威尔玛注明这个资料引自李欧梵的一本书﹚徐志摩长徽因十岁﹐他以成年男子本是与林家父亲联系而不是女儿,父女俩心里都明白。甚至可以说他一开始曾是徽因的「徐叔叔」。她有令人倾倒的皎好优雅之美﹐她一如其父的艺术气质,她的活泼﹐她闪电般的灵光,她的文学天赋﹐全都使徐志摩着迷。结果他自己跌入爱河。 』

这段文字﹐仿佛刻意交代徐林相遇时的心理氛围﹐显示威尔玛很在乎以林徽因的气质来解释她的一生。一个庶出的绝代佳人终生伤感﹑多病﹐尤其在旧与新﹑传统与现代交替之初﹐身世的阴影对她尤为剧烈。一九○九年林长民留日回国后﹐带姨太太和林徽因挪到上海,开始他的政治生涯。威尔玛写道﹕

『那时徽因才五岁。她一直与父亲分离﹐也没有姊妹﹐只与母亲住在杭州﹐被一群成人包围着。她是个早熟的孩子;她的早熟或让家里的亲戚们视她为一个成人﹐如此误了她的童年生活。父亲回来必定使女儿欣喜﹐而这个女儿伶俐﹑欢快和敏感的性格必定也令父亲着迷。想来上海的岁月使这父女俩亲密起来的。 1912年这家人又搬到北京。父亲仕途顺畅﹐任职于须臾变迁的各种政府。然而此间他却面临一个苦恼﹕始终没有儿子﹐即这个家族的后嗣。他从福建娶来第二房姨太太,极迅速的为他生了一女四男。于是阴影开始笼罩徽因。二姨太和她那一窝孩子占了宽敞的前院天井﹐洋溢着孩子们的欢跃嘻笑。徽因却陪母亲住在后头的小院。徽因母成天因嫉妒二姨太而生气﹐二姨太生了四个儿子﹐因此取代她的地位是无话可说,可是父亲宠爱二姨太﹐且毫不掩饰他的情感﹐这对徽因母是受不了的羞辱。敏感的女儿被夹在这中间﹐她分担母亲被羞辱的心﹐却同时又要珍惜父亲对她的爱。 』

林徽因一生仿佛都处在这微妙却残酷的caught in the middle﹙夹在中间﹚。

“永远守住我的灵魂”

林徽因与徐志摩的爱情更是一种「夹在中间」。对少女时代的林徽因﹐威尔玛曾写道﹕

『我的印象是她被徐志摩的性格所吸引﹐然而她并非有些人想象的那样﹐好象十六岁就是一个世故女子﹐她只是父亲身边的一个女学生而已。徐的追求并没有引起一个未经世女孩子的对等回应﹐他的出现只是她生活里的一个奇遇﹐也没有让她背弃家里为她婚姻所作的选择。 』

威尔玛也向张邦梅解释﹐她觉得林徐的关系「非情爱而是浪漫﹐更多的还是文学关系」。她书中也写道﹕

『多年后听她谈徐志摩﹐我注意到她的记忆总是离不开那些文学名流的大名﹐如雪莱﹑济慈﹑拜伦﹑曼斯菲尔德﹑沃尔夫等。我猜徐志摩大概扮演了一个老师﹐领她进入英文诗歌和戏剧的世界﹐新美感﹐新观念﹐新感觉同时也迷惑了他自己。 』

威尔玛还说徐志摩非如此不能「编织魔咒」。其实从心理的角度看﹐与其说林徽因被徐志摩迷惑﹐不如说处在沮丧中的徐志摩更渴望从林徽因身上找到他迷失的「魔咒」。张幼仪叙述徐志摩扔下她一个人在剑桥六英里之外的小镇上「消失」后﹐她只身渡英伦海峡去欧陆﹐开始觉醒到要掌握自己命运﹐张邦梅写道﹕

『徐志摩有一个同样的觉醒﹐似乎离开幼仪﹐然后离婚﹐他就自由了。 1924年发表的题为《我所知道的康桥》那篇散文中﹐他说他头一次把妻子安顿在这里时﹐几乎不认识康桥﹔但1921年秋他独自回来待了一整个学年﹐「那时我才有机会接近真正的康桥生活﹐同时我也慢慢的"发现"了康桥。我不曾知道过更大的愉快」﹐他写道。 』

这篇散文还特别写到他的孤独。 「绝对的单独」﹐是他发现康桥的最大「秘密」﹐一种心理因素。世人皆言剑桥造就了徐志摩﹐或徐志摩「创造」了康桥﹐然而﹐若不遇到林徽因﹐他会离婚吗﹖张幼仪会去欧洲走出自己的路吗﹖徐志摩会「孤独」吗﹖中国还会有那个「轻轻的我走了﹐正如我轻轻的来」的「诗哲」吗﹖

林徽因一生对徐志摩难以忘怀﹐却绝不肯嫁他﹐以至连张幼仪都会问﹕「为什么她让他离婚后又悬着﹖这是爱吗﹖」张邦梅也同威尔玛谈过这个问题﹐威尔玛说﹕「林徽因自己是大姨太太的独女﹐父亲喜欢二姨太太﹐她给他生了儿子。林徽因不能想象自己走进的一种人生的关系﹐其中竟使她会自然联想到母亲一样的羞辱。」

母亲的阴影一辈子笼罩着林徽因。她对威尔玛谈过非常痛苦的一件事﹕她的异母兄弟林恒来北京﹐钩起她母亲深深的怨恨﹐她被夹在中间﹐她说

『最后三天我妈把我逼到人间地狱。我不是危言耸听。头一天我发现母亲昏厥﹐家里全慌乱了。我只好跟这异母兄弟叙叙旧﹐让他明白这种尴尬﹐理解为什么……我筋疲力竭,真不想活﹐或者压根儿没生在这样的家庭。我真的知道我是幸运的﹐但年幼时的那些伤害﹐对我是永久性的﹐一旦钩起往事﹐就会让我跌进过去的不幸之中。 』

令人惊异的是﹐林徽因竟在一九四七年见了张幼仪一面。张回忆说

『一个朋友来对我说﹐林徽因在医院里﹐刚熬过肺结核大手术﹐大概活不久了。连她丈夫梁思成也从他正教书的耶鲁大学被叫了回来。作啥林徽因要见我﹖我要带着阿欢和孙辈去。她虚弱得不能说话﹐只看着我们﹐头摆来摆去﹐好象打量我﹐我不晓得她想看什么。大概是我不好看﹐也绷着脸……我想﹐她此刻要见我一面﹐是因为她爱徐志摩﹐也想看一眼他的孩子。她即使嫁了给梁思成﹐也一直爱徐志摩。 』

林徽因一直让自己「夹在中间」——先是父母之间﹐又是徐志摩和张幼仪之间﹐后来又令徐志摩夹在她和陆小曼之间﹐最后﹐是新与旧﹑传统与现代之间。这或许是一种转型期的无奈﹖

「泪点里的情绪」

徐志摩「可爱」得象个孩子﹐当年几乎有口皆碑﹐但从张幼仪嘴里说出来的﹐却是一种孩童式的「没心没肺」。在民初这场以他为轴心的婚姻﹑情感纠葛中﹐他似乎又傻得「可爱」﹐以至送了命。张邦梅以《小脚与西服》这组象征总括其中涵义﹐的确很传神。

《小脚与西服》本是徐志摩用来形容他与原配的距离的﹐但张幼仪从小抗拒缠脚﹐其实是天足﹔而书中描写在剑桥郊外徐志摩请到家中来吃晚饭的一位在英国留学的「明小姐」﹐反而是「小脚锈花鞋」。这个细节可谓「转型期中国」的点睛之笔。

细察徐志摩的离婚与再婚﹐其实并没有遭到太剧烈的阻力﹐张幼仪黯然离去在先﹐陆小曼的丈夫王赓默默撤出在后﹐并非时人喧染的那般可怕。所谓「社会不原谅他」﹐也只是他的老师梁启超有一长信﹐劝他「万不容以他人之痛苦﹐易自己之快乐」——以梁启超当时的社会地位﹐当然是大压力﹐可是别忘了林徽因已是梁家「内定」的儿媳﹐威尔玛认为﹐梁启超不过是要「保护」他儿子的婚姻罢了。后来徐志摩与陆小曼举行婚礼﹐特请梁启超作证婚人﹐结果梁去责骂了一顿﹐但徐志摩也许是故意如此﹐以显示他「甘冒世之不韪」。从中也可窥出民初中国文人观念趋新之激烈﹐梁启超已是维新之大纛﹐在他弟子徐志摩看来﹐却是「老古董」了。

当时天下名流皆为徐志摩写出无数「辩护」文字﹐而今去看﹐不晓得对象是谁﹖难道都是冲着梁启超去的﹖许多人都竭力赞扬徐志摩信仰「爱﹑美﹑自由」的勇气﹐胡适更是「忍不住我的历史癖」﹐发表了几封信来作证明。可是他们几乎没有人跟进或效仿徐志摩﹐仿佛让徐志摩当了这个「出头鸟」﹐大家都可借以浇心中块垒似的。大家都是「口头革命派」﹐唯有徐志摩是一个行动者。林徽因倒是明眼人﹐对此看得很清楚﹐抗战时她曾对威尔玛说

『我知道我所爱的朋友们都有道德勇气﹐但是我们都缺乏天真单纯的热情,只有那种迟钝的无力感。我想你知道我最可爱的老友徐志摩﹐一次小飞机的失事杀了他。他凡事吹打开路﹐做了再说——他总是这样讲。他象一股旋风搅动周围的四平八稳。 』

这大概是《小脚与西服》的又一解。那时很多文人虽然穿西服——外面很西化﹐骨子里却不免依然是缠着小脚的。或许也是一种「夹在中间」罢﹖

然而﹐徐志摩最后死于「夹在中间」——为了在陆小曼与林徽因﹑上海与北京之间穿梭﹐他不得已乘坐免费的邮件运输机﹐不幸遇难。他真是只干不说。他只说﹕「我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣﹐得之﹐我幸﹔不得﹐我命﹐如此而已。」他是「访」到了的。孰为「唯一灵魂之伴侣」﹖林徽因还是陆小曼﹖抑或陆只是林的替身﹖后人谁敢断言﹖不过﹐有一个巧合不妨指出﹕徐志摩热恋陆小曼时有一诗句形容酒涡﹕

可爱的梨涡﹐

解释了处女的梦境的欢乐﹐

象一颗露珠﹐

颤动的﹐在荷盘中闪耀着晨曦

酒涡之于林徽因是很出名的﹐未知陆小曼有没有﹖写到这里﹐不免有些替陆小曼难过。

「一片血色的伤怆」

威尔玛这部传记﹐由耶鲁大学教授史景迁(Jonathan Spence)作序。序言先以颇磅礡的笔触勾勒了林徽因﹑梁思成的身世。其中一段写道

『在由威尔玛所提供的那些动人而亲切的生活细节里﹐我们更加感到他俩情笃而紧张的婚姻生活中迸发出来的片片光闪。我们仿佛听到在他们高朋满座的客厅里那灿烂的笑声和杯盏交错﹐看见他们通过细心研究恢复古建筑文献的本来面目﹐他们技巧的手指指挥那笔穿梭于技术细节之间,中文英文都一样典雅,让已消失的古建筑终于在民族意识中重占其应有的地位﹐我们也感觉到他们在漫长疾病折磨中从未放弃的幽默和刚毅。 』

林徽因曾旅英留美﹐深得东西方艺术之真蒂﹐英文也好得令威尔玛惊羡﹔又由徐志摩领进文学天地﹐写了一手音韵极美的新诗﹐在「新月派」占一席之地﹔再随梁思成作古建筑勘察研究﹐参与远溯宋元的许多惊人的发现。她多种天分都得以施展﹐至少在民初是无出其右的杰出女性﹐以至张邦梅在七十年后还很羡慕她。三十年代﹐林徽因北京家中客厅里﹐聚集了中国许多第一流文人﹐而她是这个「沙龙」的女主人。威尔玛就是在那时结识林徽因的﹐她的书中频繁提到「老金」金岳霖﹐是进入梁林家庭﹑始终维持理性﹑亲密﹑稳定关系的一位哲学家﹐似乎并未「夹在中间」的一个角色﹐殊为难得。但这般光景到抗战爆发就烟消云散了。威尔玛书中写尽了梁林夫妇所经受的战乱之苦﹐Spence之序说

『从威尔玛回忆录的许多珍贵资料中﹐我们谛听到徽因的呻吟﹑操劳﹑新的痛苦﹐以及1937年日本全面入侵中国导致的颠沛流离,梁氏夫妇先飞到长沙﹐辗转又到西南昆明﹑重庆。对徽因而言﹐这不但是一个世界的崩溃与惊骇﹐更是那种「空寂的小庙旁﹐娇枝嫩叶在凋零﹐靠着浪漫的自信依稀去跨越那朦笼的桥身……」。徽因在肺病的剧烈咳嗽,和寒夜陋室里的颤悸中﹐竟依旧写下「太阳从那奇诡的方位带来静穆而优美的痛感。」』

威尔玛和Spence都极惋惜中国拥有这么优秀的知识分子却无以施展。 Spence写道

『如果我们从高远处俯视二十世纪中国历史﹐总是很难不把它看成为惊人虚掷的一个世纪:虚掷了机会,虚掷了资源﹐虚掷了生命。外敌侵占的苦痛﹐更加上国内政治的恶化﹐在这种情形下﹐怎么可能产生有序的国家建设?在一个时期是有些实业家贪婪而玩法﹐在另一个时期则是极端的国家集权﹐两者一先一后﹐把大多数人推入贫穷的深渊﹐试问平衡经济又将如何发展?经常流离失所的世界﹐同时也是一个文字检查官最无想像力但又横行的世界﹐创造性的特立独行﹑知性的探索﹐又如何可能广泛的流行?梁思成和林徽因的故事﹐好像自始便支持了上面这些悲观的醒思。千重万叠的社会浪费﹐打乱并摧毁了他们的生命,一次又一次地﹐这个世界就是不留给他们任何呼吸的空间。 』

读了这本书﹐大概可以理解为什么西方左倾的知识分子﹐如费正清和威尔玛﹐会厌恶当时的国民党而同情共产主义。然而﹐费﹑梁两对夫妇的联系战后就中断了﹐对梁林二人在中共极权下遭遇的更彻底幻灭﹐他们很久都不清楚。威尔玛的书﹐对此也只是借梁思成第二个妻子林姝的口吻﹐作间接交代。

八十年代初﹐我偶然接触到梁思成保护北京古都的壮丽构想被无情粉碎的零星史料﹐震撼之下开始采访﹐写了一篇报告文学《最后的古都》。一九四八年中共围攻北平时﹐还曾「请教」梁思成炮轰要避开哪些古建筑﹐但定都北京后第一件事﹐就是要拆除从中华门到天安门的千步廊﹐扩出一个巨型广场来﹐梁思成大惊﹐说这就破坏了北京全长八公里大殿雄峙﹑盖世无双的中轴线﹐但没用﹐梁只好忍痛设计那个广场﹐并把「纪念碑」建在他万分怜惜的中轴线上﹔接下来就是拆牌搂﹐拆城墙﹐梁四方求告﹐说城墙内心都是三百年乃至五六百年的「灰土」﹐坚硬如岩石﹐有1200万吨﹐相当于十二个景山﹐用二十节车皮要八十五年才能运完……对这城墙﹐林徽因曾有一个绝妙的构想﹐她汲取西方大都市无限蔓延的教训﹐设计北京以城墙和护城河为隔离带分区建设﹐护城河的林带是屏障﹐城墙上则全部改建为立体公园﹐供市民游乐﹐这样﹐古城墙一变而为她称作的“中国的颈环”﹐这是最令人动容的一个幻想﹐她也画出了草图。但城墙还是拆了﹐古都终于沉沦。林徽因没有看到最惨烈的一幕就走了。她一九五四年死于肺结核﹐享年仅五十岁。她为「新中国」留下的那个国徽上的鲜红﹐仿佛就是她滴的血。她的墓碑在「文革」中被砸碎。

本文大量引述的两本英文传记﹐都深入到人物的内心﹐是一种个人精神文化史的重写﹐可惜中文里面很难见到这样的写法和体例。我们看不到一个人的精神世界。林徽因的故事﹐只有在这种视角下﹐才放射出惊艳凄厉的光彩﹐即使你看出她那理想主义的不可救药﹐也不忍心苛责她﹐如同不忍心责备徐志摩的浪漫一样。每当我翻开她那篇散文﹐总是不忍卒读﹐一九三四年她路过硖石

『在昏沉的夜色里我独立火车门外﹐凝望着那幽暗的站台﹐默默地回忆许多不相连续的过往残片﹐直到生和死间居然幻成一片模糊﹐人生和火车似的蜿蜒一串疑问在苍茫间奔驰……世界仍旧一团糟﹐多少地方是黑云布满着粗筋络往理想的反面猛进﹐我并不在瞎说﹐当我写﹕

「信仰只一细炷香﹐

那点子亮再经不起西风

沙沙的隔着梧桐树吹﹗ 」』

16 May, 1997

(转自作者脸书)

附:

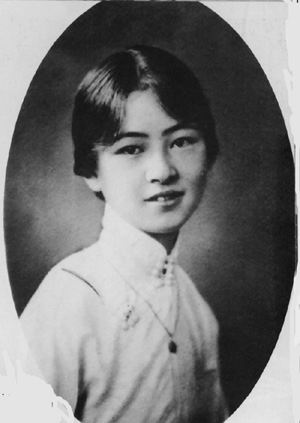

1924年,年仅20岁美若天仙的林徽因,其脚上所穿的凉鞋,亦显得极具时尚风采。

这张照片拍摄地点位于北京。照片里的这位极富时尚感的女性,正是人们熟知的林徽因。

那一年的四月,印度著名诗人泰戈尔莅临中国,北平新月社的数位成员陪伴泰戈尔一同游览北平。这些成员包括了「林徽因」、「徐志摩」以及「梁思成」。

为了庆祝泰戈尔64岁的诞辰,新月社的成员们排演了一出泰戈尔的诗剧「《齐德拉》」,林徽因在这部剧中担任了齐德拉公主的角色。

照片里的林徽因,一身印度公主的服装,洋溢着异国的魅力。林徽因的美,天生就是含蓄内敛的,这条长长的头巾更将她的美丽笼罩得如梦似幻。

仔细观察她的脚部,似乎穿着一双白色的丝袜,还搭配了一双极具时尚感的凉鞋。这双凉鞋虽不是高跟鞋,却比高跟鞋更具优雅气质。

在民国时代,美女如云,但是比得上林徽因的美貌与气质之人却寥寥无几。

所谓「佳人」,不仅要容貌出众,还要具有才华,拥有骨气,并且洁身自爱。

—永怀奥黛丽赫本-传递正能量脸书