刘又铭 2023 年 8 月 24 日 思想坦克

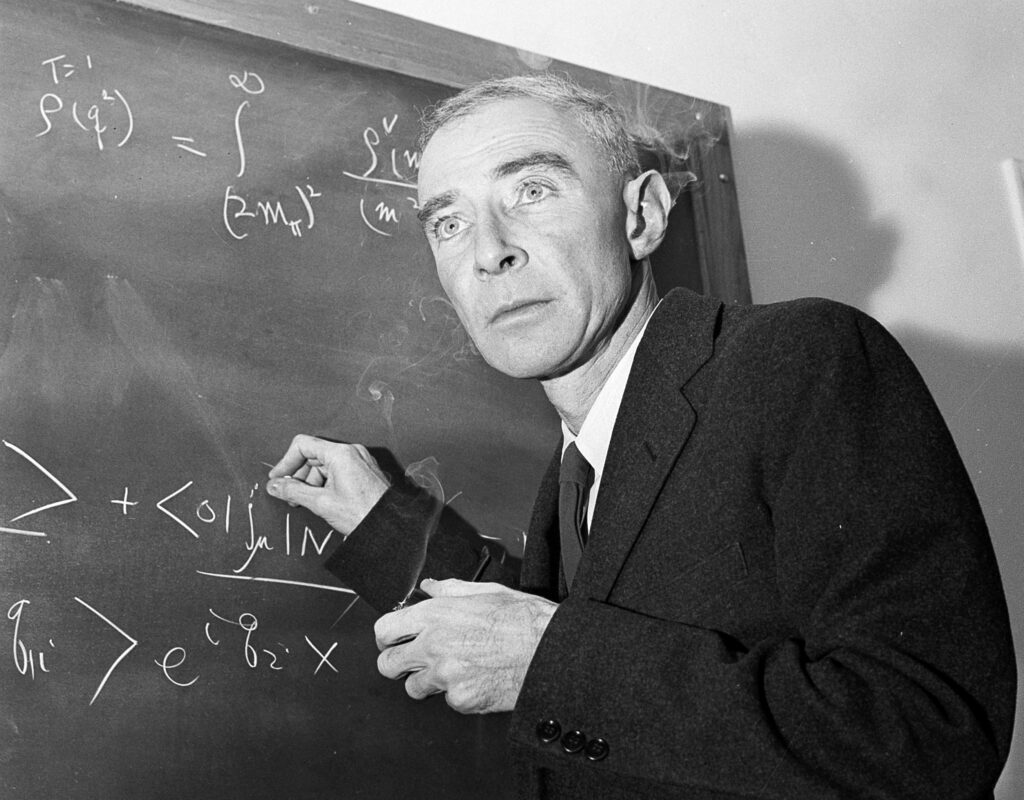

欧本海默。图片来源:达志影像/美联社

英国大导诺兰新片《奥本海默》(Oppenheimer)上映以来,已在全球掀起多方讨论。尤其电影中,欧本海默本人(「奥本海默」是中译;台译过去一直以来皆为「欧本海默」)与时任美国总统杜鲁门的短暂对话,更被许多人认为虽然无涉主线剧情与人物,但却是最剧力万钧的「惊鸿一撇」。这幕戏,除了饰演欧本海默的爱尔兰演员Cillian Murphy与饰演杜鲁门的英国演员Gary Oldman,两人炉火纯青的演技撑起了画面与故事外;从后见之明的历史角度看,这也是一次决定日后世界权力与安全格局的重要会面。

关于本次会面的细节,多数评论咸信,诺兰身兼编导在撰写台词时,除了主线剧情根据广受好评的欧本海默传记《美国普罗米修斯》(American Prometheus)进行改编外,也参考了另一本欧本海默传记。也就是出版于2014年的《中心生活》(Robert Oppenheimer: A Life Inside the Center)。根据《中心生活》作者Ray Monk的说法,在1945年10月会面中,欧本海默表示自己双手沾满鲜血;杜鲁门接着拿出自己西装口袋的袋巾,示意他擦擦手后;看似安慰却又轻率地说:「你手上的鲜血没有我多」。

更戏剧的是,在镜头带向椭圆办公室门口,准备掩门时,出现杜鲁门远远的声音表示:「我不想再看到这个爱哭鬼」(Monk表示,也有一说是「狗娘养的」(son of bitch)。因为杜鲁门很喜欢骂人是狗娘养的,至少麦克阿瑟就被他公开骂过。美国的总统学研究非常出名,甚至已经是专业的次学门。所以对总统曾经的言行纪录钜细靡遗,并不令人意外。但为何说这次短暂的会晤,影响了日后全球的安全与权力格局?或许我们要从会面的原因说起,再谈谈两人对核武器管制截然不同的思维逻辑。

杜鲁门与欧本海默代表两种不同的管制思维

事实上,在1945年7月16日「三位一体」(trinity)核试成功前后,参与「曼哈顿计画」的诸多科学家,就已提出各种未来如何管制核武的问题。如:要不要和战时的盟友(意识形态的敌人)苏联分享核武的情资?监管的权力要掌握在美国手上,还是要交给国际单位?史实中,无论是7月底举行的「波茨坦会议」,或是8月两颗原子弹重创日本,并让全世界迎来终战时,美国核武的资讯都是相当隐蔽的,在如何监管上内部讨论也是莫衷一是。但在杜鲁门与欧本海默1945年10月的这次会面前,美国国内无论科学界或政界,大致上对核武管制的想法主要有二,杜鲁门与欧本海默则分别代表想法光谱上的两边。

杜鲁门想见欧本海默,除了知道他就是整个曼哈顿计画的负责人,原子弹研发成功他是首功这个平淡的理由外;更重要的原因在于,杜鲁门听说欧本海默能言善辩、讲话非常有说服力。更重要的是,在文人相轻的世界里,他能够调和鼎鼐,让全美国最聪明的头脑齐聚一堂、顺利协作,这种人一定有很强的人格魅力与感召力。所以,杜鲁门希望运用欧本海默的声望,来达成他个人对核武的政治算盘。也就是让欧本海默公开支持国务院力推的《梅─强森法案》(May─Johnson Bill),让美国政府能得到法律授权,由美军永久掌握未来核武或核能的开发与控制权力。

根据《中心生活》的描述,杜鲁门派始终相信,无论是核能或核武,整套核子相关技术应该是属于美国的。所以无论是发展或使用的管制权力,必然是国内问题。也惟有解决了国内问题,再来才有国际问题。杜鲁门派这种思维,其实是建立在相信美国无论如何都可以保持核子技术绝对领先,以及核武绝对不会扩散的信心上。而这样的信心,甚至让杜鲁门敢于在公开场合数度宣称「苏联绝对不会拥有核武」(在电影中,双方会面也有提到这件事情)。

杜鲁门这种由无上政治权威而来的盲目自信与发言,让欧本海默这种对核子技术知根知底的人听来格外刺耳。 《美国普罗米修斯》即描述,欧本海默听完杜鲁门的自信宣告后,第一时间就在自己与友人的书信里大骂杜鲁门的话是愚蠢且错误的。从欧本海默后续在1953年与1958年于《外交事务》(Foreign Affairs)的言论,即可看出,早在原子弹还在开发阶段,凭他的专业智识与政治素养,欧本海默就判断核技术跨出美国国境是迟早的事情。所以,与其大家都偷偷摸摸乱搞,结果一个不小心导致世界毁灭;不如美国带头,一开始就光明正大让大家了解核灾的可怕,所有国家协力共同进行管制。

苏联1949年核子试爆的成功证实了欧本海默的看法。因为凭欧本海默对核子技术的了解,在原子弹开发阶段,美国与纳粹德国研发竞赛的过程里,美国会赢,其实就有材料选择的运气成分(这段电影里有演出);更何况,对在二战前有强烈左倾认同,又对苏共运作也有相当了解的欧本海默来说,他始终相信,核子技术对苏联科学界而言并不困难。在当时普遍可知的发现基础上,只要不停试错,最后就一定会成功。重点是金钱和时间,而不是什么跨越不了的理论或技术门槛。

而且他们在科研上有相对于美国的低成本优势,所以苏联发展核武是迟早的事情。就算不从美国这边窃取情报,苏联也有成功的一天。欧本海默甚至在1953年《外交事务》发表的文章中表示,若美苏双方投入相同资源,谁会在核子竞争中胜出除了运气成分外,若是考量到苏联的举国体制,要调动全国的人力、物力来达成单一目标(核武研制),那苏联相较于美国的效率会更高、门槛会更低。

不同的管制思维来自不同的安全逻辑

而欧本海默与杜鲁门,一个世界属性、一个美国本位的管制思维差异,除了专业知识的落差、政治计算的不同,或什至白话文说一点是「文理组之争」外,更重要的是双方有截然不同的安全逻辑。也就是「谁比较安全」与「谁比较危险」的差异。 「谁比较安全」强调的是「谁比较有能力保护自己」;「谁比较危险」强调的则是「谁比较有能力伤害别人」。

对欧本海默来说,在核武面前,所有人都是不安全的。有一种类似英国政治哲学家霍布斯所谓的「平等脆弱」(equality of vulnerability)。也就是,最弱的人也可以打倒熟睡中的最强人;最弱的国家拥有核武,也可以打烂最强的国家。但对杜鲁门来说,既然在核武面前,所有人或所有国家都是不安全的,那我们只要比其他人更危险,就能藉由恫吓他人来保护自己。

所以,虽然后世将核武所创造的「相互保证毁灭」或「恐怖平衡」,视为一种冷战时代的常识或常态;但对欧本海默及其团队里的物理学家,以及二战时期的美国战争部长史汀生(Henry Lewis Stimson)来说,这些后代视为常识的概念却是不合逻辑的。因为无论是美苏都没有办法控制所有核武,只要有这么几条漏网之鱼,人类文明就随时都危在旦夕。

《美国普罗米修斯》其中一个段落就提到,1945年8月,日本投降后,史汀生在给杜鲁门的一份报告中就强调,原子弹这种武器的出现,对美国与苏联都有不可知的危险。因为美国既无法勾勒出一个完整的计划,来防御这类新型武器的毁灭式攻击,也无法在未来的时间里,保证美国在这类武器上的领先地位。同样的,美国更无法透过建立一套世界霸权,就能避免自身遭受核武的打击或颠覆。因为核武的威摄力,其实来自于他的「不可使用性」。使用一次,核武对世人而言,会是神意式的天罚;但两次、三次、几次过后,人颣是很容易麻痹与习惯的。一旦习惯这种屠杀与污染,原是为了让未来战争不可能发生的「例外状态」武器,就会变成「例外状态常态化」武器。

更重要的是,作为一个热爱哲学与宗教的科学家,欧本海默始终相信,外在世界和知识本身充满了各种复杂、多样和变化。面对一个无法理解的世界,人类一直以来都有「寻找简单答案回答复杂问题」的倾向。就像是世界上存在着一把钥匙,只要找到这把钥匙,所有的难题之锁都可以迎刃而解。但事实远非如此。

若我们没办法不断过滤来自外在世界的新讯息,用新的证据来调整行动(无论是人的行动或国家的行动);那么,决策就会不停失败。用核武来解决冷战,相信「核战是终结一切战争的战争」。这种认识,也是一种「用简单答案回答复杂问题」的典型状况。注定了这样的做法未来一定会失败,而且创造的麻烦会远比解决的问题还更多。

所以在1945年10月,杜鲁门与欧本海默这次确认双方想法南辕北辙的失败会面后,欧本海默派的科学家们开始多方奔走,大力游说阻挡《梅─强森法案》。最终,由康乃狄克州民主党参议员Brien McMahon提出了新的《麦克马洪法案》,立法设立一个全民间性质的专家委员会,也就是未来的美国原子能委员会(United States Atomic Energy Commission, AEC );并且该法规定,AEC会以推动国际原子能合作,以及在联合国体制下,建立常设机构进行仲裁为目标。

但就像《美国普罗米修斯》描述的,当杜鲁门于1946年8月签署《原子能法》(Atomic Energy Act of 1946)时,该法相较于《麦克马洪法案》来说,已经被改得面目全非。在这个1946年最后版本的《原子能法》中,多数曾在洛斯阿拉莫斯参与曼哈顿计画的核子物理学家,都必须遵守比战时还更严格的规定。相关的核子管制措施也一直以美军为中心。一直要到1958年国际原子能总署设立,关于核能与核武的全球性协调管制,才有了国际主责机关;甚至到了古巴飞弹危机后,美苏双边才有针对核技术的限武与管制共识,并于1960年代末期,才有《核不扩散条约》的出现。

所以真的可以「政治归政治、科学归科学」吗?

当我们在观看电影《奥本海默》时,其实编剧诺兰一直有意提醒大家,欧本海默虽然以科学为业,但足以让他名留青史的,却不是他的科学知识或学术研究(例如他在片中说自己「数学不好」),而是他的政治协调与组织能力。但这种科学家式「专家政治」群体中的顶尖政治力,面对政客式「权力政治」群体中的顶尖政治力时,就显得力有未逮、甚至不堪一击。

在一则《纽约时报》对诺兰的专访中,诺兰就认为,纵使二战结束前后当时国际局势诡谲,美苏意识形态对立,让美国出现了各种麦卡锡主义式的「爱国主义危害」;但从欧本海默的书信集或是公开讲话中,我们都可以看出,在战前一度有社会主义理想的欧本海默,自始至终都是一个爱国者。基本上,他的爱国主义一直先于国际主义。

虽然史书上的「麦卡锡主义」说的风声鹤唳、铺天盖地,但相较于威权国家的「白色恐怖」而言,美国始终是一个三权分立的法治国家。一般人还是受到法律的保护。真正的极端份子在那个时代,始终还是少数。所以在核技术发展或安全战略上强调美国中心的杜鲁门派,与在同样议题上强调世界关怀的欧本海默派,其实都是爱国者;杜鲁门派也不会因为欧本海默派的「状似不爱国、实则爱国」,而对之赶尽杀绝。也就是说,杜鲁门派与欧本末派最大的差别,始终不在爱国与否,而是权力政治辗压专家政治的当代日常,以及民主(或民粹)所赋予的权威,始终凌驾智商与专业之上的侧面证明。

有趣的是,在《纽时》的专访中诺兰也自承,之所以把三小时电影中至少一半的时间,拿来处理欧本海默面临听证调查时的各方支持与批评,是因为他想翻转过去总把欧本海默视为「误闯政治丛林小白兔」的视角;而是把欧本海默重新诠释为一个「看似过度天真的天才,实则野心超过智力的凡人」。因为,不带同情的观看欧本海默及其时代后,诺兰认为,无论是原子弹或曼哈顿计画,对欧本海默而言,其实都是一种「头脑体操具像后的智商展示」。而天真的天才也不是真的天真无邪;而是某种程度上,科学家经常认为自己比凡人都聪明,理组就该嘲笑文组的典型日常。

甚至更白话一点,在诺兰眼中,参与曼哈顿计画制造原子弹的人们,就是现实世界中,名导史丹利.库柏力克(Stanley Kubrick)镜头下的《奇爱博士》(Dr. Strangelove)。也就是,天才科学家因为各种原因所以表示:「喔,我要制造一些酷东西」;接着东西做出来后,科学家又表示:「啊,完蛋了。这个东西太危险了,你们要想办法束缚它或束缚我啊。如果没有办法管制,一定是这个世界太愚蠢了。」甚至,推到更极端一点,这些疯狂科学家和连续杀人犯(或诺兰自己镜头下《黑暗骑士》里的小丑)也没什么不同。因为他们都在发出杀人、破坏或发明宣告后,再来耻笑那些抓不住他的公权力。

所以,就在多数影评都认为,《奥本海默》是诺兰写给物理学的一封情书时,他自己又对欧本海默本人给了一个颇为世故、甚至略带残酷的评价(但这也满符合诺兰电影的套路,也就是「翻转再翻转」)。而这种对个人天才的反思,以及对专家政治必然遭到辗压的无情,或许正符合杜鲁门曾经说的:「不要把自己想的太重要。因为在时代的风口上,就算不是杜鲁门或欧本海默,也会有人带领美国赢得二战、带领曼哈顿计画团队发明原子弹」。

在当代的民主政治里,个人服从于群体、科学服务于政治;或者说,科学始终脱离不了政治,科学就是政治的一环。英雄主义在这个时代,始终会被无面孔的大众给吞没。

刘又铭

余自束发以来,粗览群书,独好屠龙之术,遂专治之,至今十余载矣。从师于南北东西,耗费虽不至千金,亦百金有余。恨未得窥堂奥,辄无所施其巧。由是转念,吹笛玩蛇,偶有心得,与旧亲故共赏,击节而歌,适足以举觞称庆也。