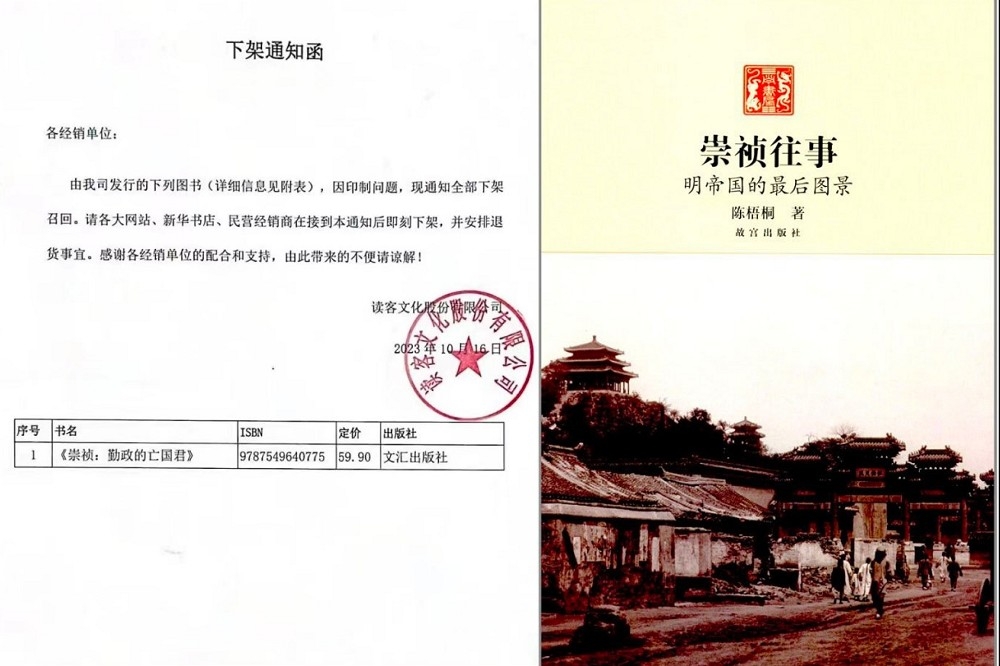

中国明史专家陈梧桐今年五月逝世,有出版社将其旧作《崇祯往事——明帝国最后的图景》再版,却遭全面下架。 (图片取自网路)

一个被祖宗诅咒的年轻人

福建出生的明史专家陈梧桐在今年五月逝世,有出版社将其旧作《崇祯往事——明帝国最后的图景》再版,但是封面和书名大为「更新」,变成《崇祯:勤政的亡国君》,旋即因为「疑似恶意影射」而全面下架。 《崇祯往事》的原书还是流传,解读党有兴趣还是可以一探究竟。

见有网友说《崇祯往事》「包装」的确有点「颓」(简陋),新版清新很多。在自己看来,《亡国君》一书有点像台湾经常见到的大众类历史书,在一般地方,只是为了贴近一般读者,而(封面)表现得比较调皮。

崇祯皇帝的故事,当然是一个中国史或领导学的经典案例。几年前香港人就经常用类似角度去劣评前任特首林郑月娥。

因为林郑月娥是当年港大毕业、进入港英政府做高级政务官,典型的旧时代菁英。她做过很多不同部门,有「好打得」(好能打)的江湖称号,最后还成为特首。就算是反对派,都没人会怀疑她的「执行能力」,但后来香港在她任内发生特大问题,事后不少人都黑色幽默地说,这一切都是由于她执行能力太高。

作为明王朝(不计南明)最后的皇帝,崇祯十分知名,也为后人留下两极评价。一方面是浓重的希腊悲剧式设定:明朝的烂摊子大部份不是崇祯的责任。崇祯小时候不获看好,他 5 岁时父亲就打死了获罪的母亲,所以他是由庶母照顾长大,上任时年仅 16 岁。在我们就是中学生的年龄,就要学做皇帝,并且他没有沉迷玩乐,更是某程度的工作狂。

他的前任是熹宗。熹宗执政期间最知名是「九千岁」魏忠贤的时代,朝政主轴是太监党和东林士人党的对抗。

熹宗的前任则是在位不长的光宗,光宗面对的问题是父亲神宗超长时间在位,又超长时间不上班,使帝国长期处于无人驾驶状态。各地官员老死后,很多位置因为没有皇帝任命继任人而悬空。一直都流传的其中一个看法是,帝国在神宗手中早已烂掉。甚至明人之后的敌手、崛起于白山黑水之间的女真人问题,在神宗的时候已经在酝酿状态。

同时崇祯又绝非无辜。崇祯绝非不欲为治,他收拾了前朝肆虐的魏忠贤,结束困扰已久的阉党时代,但他属于历史书中刻薄寡恩的类型,例如越王勾践。

崇祯不信任属下,害怕他们权力过大,但礼贤下士的时候,又真的礼贤下士,但拉长去看,就是不断地换人,「圣意」反覆,而且赐死也绝不手软。老板和下属无法真正长时间合作。

光宗取消矿税与民休息,获得朝野好评。崇祯以加税闻名,因为崇祯客观上也需要不断应付帝国内外爆发的叛乱和战争。而且席卷世界的小冰河期,产生了各种生态、农业、传染病、政治的连锁反应,令全世界包括明帝国都动荡不已。

充满(汉族)光复意象的「明朝」,最后却将整片大陆吸入动荡和黑暗。长久被压迫的人民也没力气回应号召去保家卫国,臣民、太监最后也放弃了皇帝自寻生路。

中国史有很多关于君主质素的讨论和品评,在现代角度而言,甚至有时是过度强调上层人事对历史大方向的作用。自从崇祯的祖先加强了皇帝的独裁能力,这个体制就变得更加要求皇帝的个人能力,它好像要求皇帝变成一台中古意义的人肉电脑,百官和万民以君主为中心连结起来。不知道君主需要多强的御下卿民之术,才能将帝国亿万臣民「国计掌于手中」。

做不到的话就是更大的失衡。明党争如此严重和失控,多少也能追溯到制度上,有历史遗留的问题。这是貌似高高在上的皇帝有苦自己知。

崇祯经常被评为独断,但这又是制度或时局所要求,要求皇权不受文官集团威胁,取消宰相,大大增加监察官员的特务机关权力,加上用太监压制文官。一切本来是为了巩固皇权,但最后却在子孙的手中,化为失控的党争,变成与皇权互相冲突抵消的反作用力。而崇祯也只是一个普通人。

崇祯及他的诸位前任,尝试用各种方法修正或对抗这祖宗留下的体制,结果都不太成功。崇祯最后上煤山,不只是皇室家破人亡的悲剧,这是制度长期演变到后来的结果。

国内外不少人为大明灭亡深感悲哀,但大明统治事实上非常糟糕,对人民是灾难。这现实与崇祯想做好皇帝是可以并存的,毕竟地方和中央、贵与贱在现实中,经常处于互不干扰的平行时空,直到张献忠来了才可能「和光同尘」。

很难说他是明君,但此君面对的时代难度也是特大,令人有一点点同情。黄仁宇脍炙人口的《万历十五年》整本书都在尝试揭示当时王朝体系内在的「不可持续性」,万历时的很多事情,已经显示出崇祯将要面对的困境。

甚至皇帝对文官的限权,大约早至汉武帝已经开始。野心勃勃的汉武帝要「大有为」,不想再受前面文帝及景帝时期功臣、外戚和贵族世家的制约,就开始提拔低阶无后台文官,以及将政务工作由文官包围的「外朝」 ,转入由皇宫太监协助运作的「内朝」。 「专制」在中国历史上也不是瞬间的发明。

虽然被提拔的背景清白官员,可以突破阶级,有机会建功立业,自然亦感恩「圣上知遇」,但大局始终是要打压旧派的既得利益,要维护皇权和帝国大一统,太监也因此获得机会正式进入历史舞台。汉武帝自己驾驭这些没问题,但他后来的继任人甚至会慢慢沦为掌权太监的政治人质。

崇祯没有享受到多少专制的好处,而专制的长期副作用,却要由他付帐。

然后讲了那么多,其实到崇祯亲手毁掉家庭,再去自尽的那年,他才 33 岁。以现代标准他只是一个年轻人。这样的压力,令崇祯相当精神分裂。一方面他在遗言中表示「任贼分裂朕尸,勿伤百姓一人」,但他也推卸责任,认为有今时今日「皆诸臣之误朕也」。

朱元璋对文臣立下更加侮辱和防范的措施,这祖宗之法的影响,强烈到出现于帝国遗言。他到最后也不信任并劣评部下。所以崇祯事必躬亲,也可以是反映他孤立无援,而这却是皇帝长期都无法改变的政治现实,明亡就是这样荒谬和残酷。

※作者为香港评论者/作家

来源:上报