摘要

民族国家会是一个永恒的存在物吗?显然不是。

今日意义上的民族国家,是在封建主义体制下不断博弈才演化出来的。如果我们以罗马帝国来看待今天的民族国家,那么民族国家很可能是一种倒退。

如果以这种视角来理解欧洲政治的演化,那么民族国家只占据了其中区区数百年时间。倘若这样理解,民族国家很可能只是欧洲政治演化史上的一个阶段性现象,而绝非永恒的存在物。

不仅欧洲国家,而且世界版图上的其他民族国家,同样是最近数百年或数十年才逐渐形成的。如果再沿着时间的轨道向未来方向推移200到300年,今日由民族国家构成和支配的全球体系也完全有可能发生根本的重构。

历史地看,民族国家并不是人类有史以来普遍的和永久的政治存在物。那么,未来呢?民族国家或今天的国家形态会一直延续下去并成为永久的政治存在物,还是民族国家既是历史演化的产物,又将随着历史继续演化而消亡?

所以,对未来的人类政治来说,民族国家最终可能会消逝——即便还很难做出准确的预见——至少是可以想象的。实际上,民族国家既是今日国际体系的基本政治单位,又是许多国际纷争和冲突的主要来源。无论是第一次世界大战还是第二次世界大战,都是民族国家与民族国家之间的战争。一个国家无论是主动挑起跟别人的纷争,还是出动军队征服别国的领土,都是以捍卫民族国家利益的名义进行的。如今这个世界上最主要的“我者”与“他者”也是沿着民族国家的界限来划分的。固然,对于国内民众来说,民族国家常常扮演着提供安全、法律与秩序的角色,以及扮演着提供集体认同与公共福利的角色,但是,对国际政治来说,民族国家常常又是互相冲突的源头和彼此作战的基本单位。从经验来看,政治家们又常常将民族国家作为进行政治操纵的平台,鼓励民众热爱本国的同时敌视外国。所以,如果把民族国家视为今天全球政治中纷争、冲突乃至战争的主要源头,并不为过。

构成今日国际体系的民族国家究竟向何处去?

与之相关的问题则是,人类的永久和平可能吗?

这两个问题看似离今天的现实政治还很遥远,

但却是关系到人类未来政治演化的重大问题。

国际体系的演化阶段

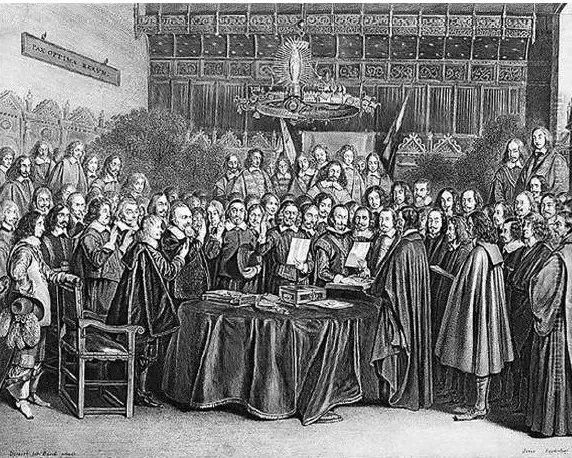

1648年《威斯特伐利亚和约》的签署,标志着民族国家在国际体系中主体地位的确立。

▲

托马斯·伍德罗·威尔逊(1856~1924)

托马斯·伍德罗·威尔逊(Thomas Woodrow Wilson),出生于美国弗吉尼亚州,在佐治亚和南卡长大,苏格兰裔美国博士、文学家、政治家、美国第28任总统。威尔逊是唯一一名拥有哲学博士头衔的美国总统(法学博士衔除外),也是唯一一名任总统以前曾在新泽西州担任公职的美国总统 。1919年,威尔逊被授予当年的诺贝尔和平奖。在参加一战之前,威尔逊就关于战后世界秩序提出了以集体安全为基础原则的国际联盟,他的另一个与战争结局有关的重要口号是“没有胜利者的和平”。1919年,在巴黎和会上,威尔逊的主要目标是建立一个以美国为中心的国际联盟。为了达到这个目标,他努力将他的战后集体安全原则转化进国际组织中去。

冷战后世界秩序的演变

超越民族国家是否可能?

罗马治下的和平

马戛尔尼跪在乾隆皇帝面前呈送“贡品”的讽刺画

汉斯·摩根索(1904~1980)

大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼。城郭沟池以为固,礼义以为纪;以正君臣,以笃父子,以睦兄弟,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。故谋用是作,而兵由此起。禹、汤、文、武、成王、周公,由此其选也。此六君子者,未有不谨于礼者也。以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。如有不由此者,在势者去,众以为殃,是谓小康。⑪

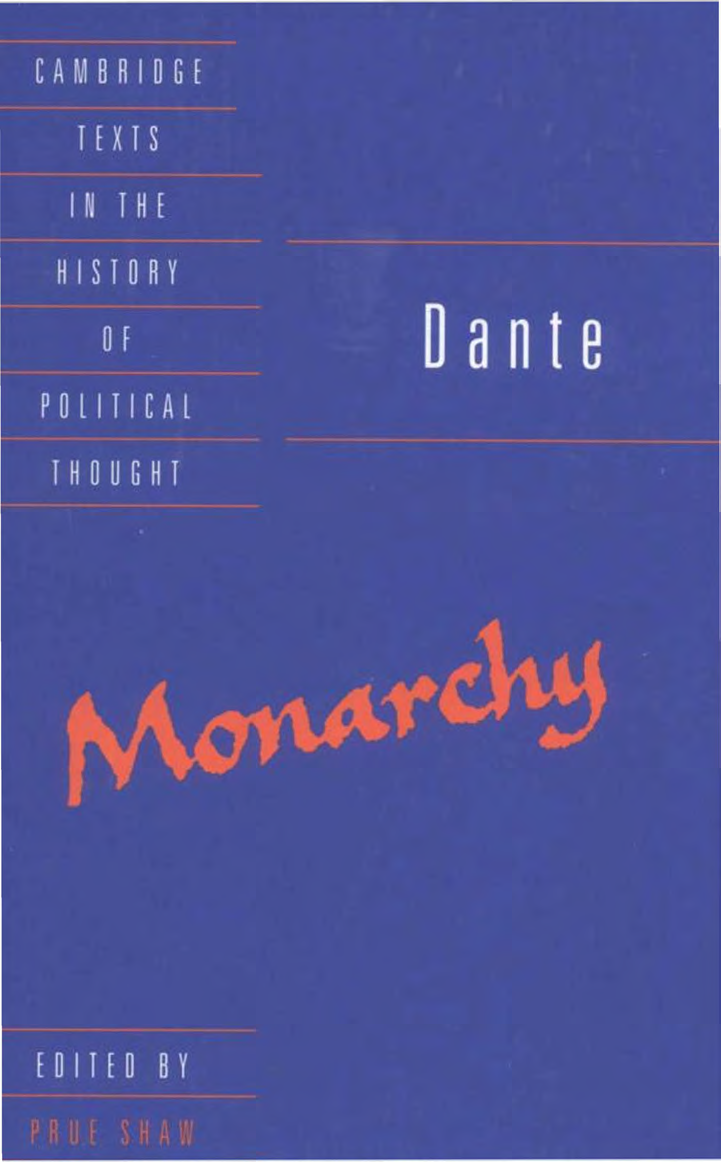

首先,我们必须弄清一统天下的尘世政体的含义,它的性质和目的。我们所谓的一统天下的尘世政体或囊括四海的帝国,指的是一个一统的政体。这个政体统治着生存在有恒之中的一切人,亦即统治着或寓形于一切可用时间加以衡量的事物中。关于这个论题,有三个主要疑义需要加以考察:首先,我们必须探讨,为了给尘世带来幸福,是否有必要建立这样一个政体;其次罗马人是否有权执掌这一政务;再次,这个政体的权威是直接来自上帝,还是有赖于上帝的某一仆人或代理人?⑫

但丁对前两个问题都给出了肯定的回答,即不仅有必要建立一个世界帝国,而且罗马人应该执掌这一帝国的政务。至于第三个问题,但丁的回答是,这个世界帝国的权威应该“直接来自上帝”。当然,对于但丁的观点,只有将其放在中世纪基督教世界的背景下才能充分理解。用一句话概括,但丁认为,有必要建立一个权威来自上帝并由罗马人执掌政务的世界帝国。无论但丁论述这一问题的宗教色彩多么强烈,无论是否赞同但丁关于世界帝国的具体观点,但他早在14世纪初——亦即700年前——就提出了对于世界统一政治体的思考。

▲

Monarchy

20世纪90年代以来,随着冷战体系的终结和全球化的加速,随着欧盟的扩张及其遇到的挑战,关于超越民族国家(beyond nation-state)的某种全球统治秩序或世界政府(world government)的设想与理论,开始吸引学术界的更多注意力。⑬作为民族国家的替代性政治解决方案,超越民族国家的全球统治秩序或世界政府的吸引力是显而易见的。这大体上有三个主要的理由:一是目前民族国家与民族国家之间的冲突和战争仍然是人类政治面临的重要挑战,而其制度根源乃是在民族国家之上的全球无政府状态——比如、美国国际关系学家约翰·米尔斯海默甚至认为,在这种结构下,大国之间的冲突是无可避免的;⑭二是人类如今面临着越来越多的全球性共同问题,特别是生态环境、恐怖主义、核扩散、全球制度与公共产品供给不足等;三是20世纪七八十年代以来持续至今、不断深入的全球化,加上人类过去数十年在交通、通信、计算机、互联网、金融等诸多领域的重大技术进步,使得全球越来越成为一个整体,成为一个名副其实的地球村。所有这些都使得某种超越民族国家的全球统治秩序或世界政府的兴起越来越有可能。⑮

然而,现实是,目前仍然是一个民族国家构成的世界,超越民族国家的世界政府还是一个遥远的政治想象。首要的挑战在于,正如上一节分析的,今日世界还是一个全球分裂的结构。不同政治体在国家维度、政体维度和文明维度上的差异仍然很大。这种差异越大,全球整合的难度就越大。⑯

其次的困难在于政治认同。世界政府所对应的乃是一种世界公民(world citizen)的观念与认同,但今日世界占据主流地位的还是民族国家的政治认同。由于历史或现实的原因,不少国家还非常盛行民族主义,时时区分“我者”与“他者”,甚至还存在国与国之间的怨恨和仇恨。民族国家观念与民族主义意识形态恰恰是世界政府观念与世界公民观念的对手。⑰

▲

专辑 WORLD CITIZEN-i won’t be disappointed

再次的阻力在于现存的民族国家及其相关制度。世界政府倘若要成为现实,必然意味着民族国家相关政治权力的弱化。这种弱化不仅是抽象意义上的,而且意味着民族国家现有政治机构及其政治阶层的权力向更高一级全球政府的转移。但一般来说,没有哪个政治阶层会主动选择放弃政治权力。这就存在一个悖论,即世界政府的形成,若非一个强权通过军事征服方式来完成,便是由现有的民族国家通过谈判与合作方式来实现——恰如欧盟模式,而这种民族国家之间的谈判与合作最终却是要超越乃至消灭民族国家本身。所以,其中的阻力是可想而知的。

最后的一个主要难题在于超越民族国家的世界政府必然需要新的制度供给与制度创新。从经验来看,历史往往是在试错中前进的。比如,“一战”之后,美国倡导的国际联盟失败了,但“二战”之后,联合国却取得了相当的成功。如果未来某一天,超越民族国家的世界政府能够成为现实,它在创设和运转过程中一定有赖于今天还难以想象的一系列制度创新。到了那一天,人类政治演化的历史将会获得新生。

永久和平的可能性

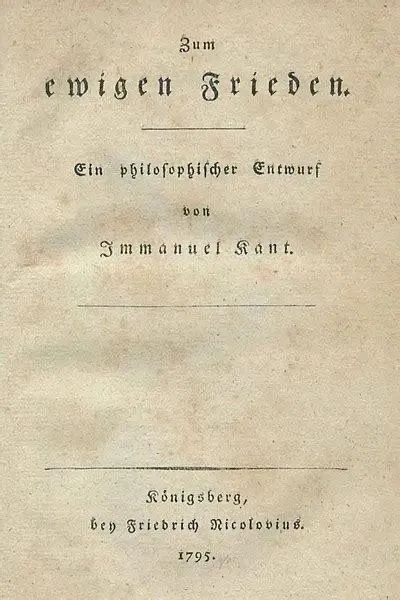

永久和平第一项正式条款:每个国家的公民体制都应该是共和制。…… 永久和平第二项正式条款:国际权利应该以自由国家的联盟制度为基础。……

永久和平第三项正式条款:世界公民权利将限于以普遍的友好为其条件。⑱

▲

伊曼努尔·康德(1724~1804)

《永久和平论》

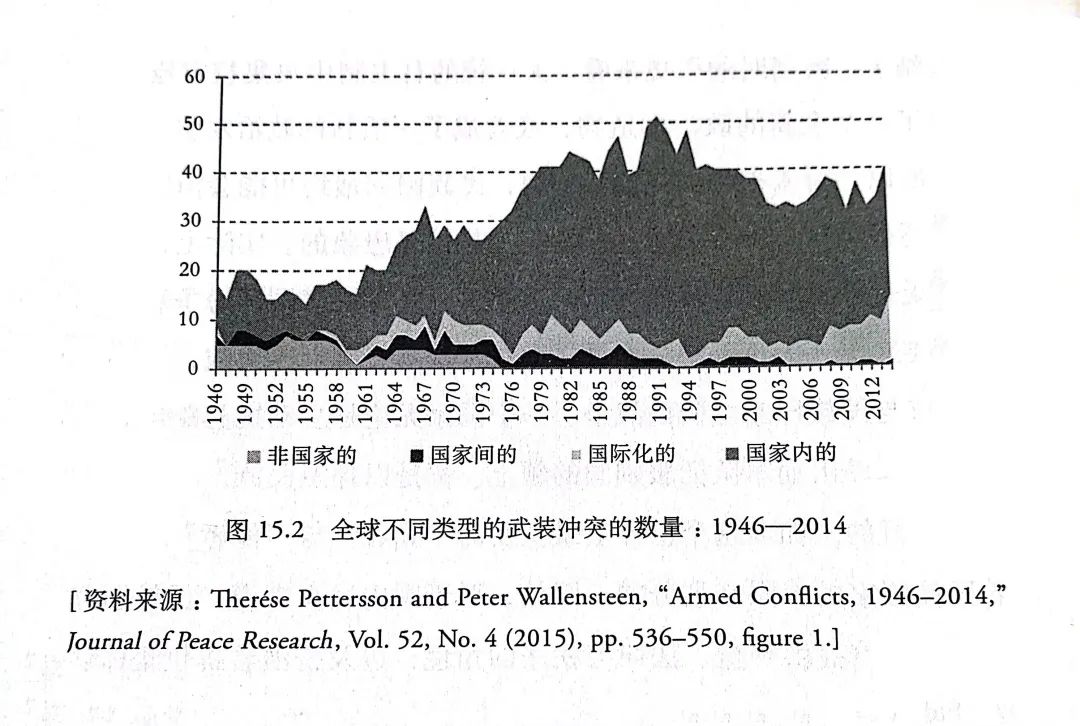

到了20世纪,政治学家们将康德的思想发展成了一项国际关系理论,即民主和平论(theory of democratic peace)。这一理论的要义是,民主国家与民主国家之间更不容易发生战争。因此,随着民主国家数量和比例的增加,战争的可能性就会下降,人类就更有可能通向永久和平。在最近30年中,民主和平论在逻辑与经验两方面都得到了较为充分的论证。一项代表性研究强调从民主到和平的制度解释,即民主领导人更不愿意发动战争,是因为不仅在民主政体下动员额外资源的成本更高、难度更大,而且一旦战败,政治家们就更容易下台。⑳另一项较具代表性的研究发现,基于对1946-1986年的战争数据,民主国家可能跟非民主国家发生冲突或战争,但确实极少跟其他民主国家发生武力冲突。原因在于,从规范层面来理解,民主国家跟民主国家更不倾向于战争,而更乐于妥协与合作;从结构层面来解释,民主国家为战争进行主动动员更不容易。㉑

尽管如此,民主和平论亦不乏理论上的反对者。有研究认为,民主和平论的逻辑存在显著的瑕疵。即便是民主国家之间更少发生战争,也未必就是民主的原因导致的。㉒还有研究认为,民主政体并非天然地更爱好和平,甚至跟其他政体一样好战。这些学者甚至将他们的研究作品命名为“民主战争论”(democratic war)。㉓

然而,综合比较这些不同的理论与经验研究,民主和平论仍具有更强的说服力。㉔除此之外,由于民主在国内鼓励自治和以和平方式解决政治争端,领导人实行民主选举和定期更替制度,所以,没有哪个民主领导人和哪个民主政府能够通过对其他民主国家发动战争、进行征服而获得额外收益。跟其他先行理论相比,这一民主政治机制导致和平的逻辑可能同样重要。

民主和平论(theory of democratic peace)

是一种国际关系、政治学和哲学的理论,有些人也称之为“民主战争论(democratic war)”。该理论并不意味着,民主国家就不会发动战争;也不保证,民主国家会比其他体制的国家来得不好。民主和平深入的相关研究,进一步发掘出民主与和平之间的关联,民主国家之间可较少发生冲突,同时规模性的暴力行为也较少出现。

实际上,自20世纪下半叶以来,欧洲内部的政治整合走的就是康德于1795年已经指出的永久和平道路。在欧共体或欧盟出现之前,欧洲经历了从前威斯特伐利亚体系到威斯特伐利亚体系的转换,然后又经历了主权国家之间的许多战争。特别是,20世纪上半叶,欧洲还成了两次世界大战的主要发源地。“二战”之后,欧洲人幡然悔悟,彻底觉醒,再加上德国与意大利等国完成了民主再造,广义上的西欧已经普遍地建立起了民主共和政体。从20世纪50年代的欧洲煤钢共同体,到多国参与的欧洲经济共同体,再到后来的欧洲联盟,欧洲终于走出了一条超越民族国家体系并有望实现永久和平的政治新路。当然,今天欧盟还面临着许多严峻的挑战,既有来自内部的经济融合、政治整合、文化宗教问题上的挑战,又有来自外部的地缘政治——主要是欧亚大陆、中东及北非的复杂政治情境——的挑战。2020年,欧洲主要国家英国完成脱欧更是给欧盟的前景增加了不确定性。但任何新生事物总会遭遇许多挑战,甚至是挫败。作为人类历史上第一个超国家的政治体,欧盟提供的是一种全新的政治解决方案。如果欧盟的政治实验能够获得初步的成功,那就恰恰证明了康德永久和平理论的远见与政治构想的可行。欧盟的实践,也为人类最终解决永久和平问题开创了一个可能的先例。

从康德的理论和欧盟的实践来看,这是一条所有民族国家先完成向立宪政体和民主政体的转型,然后在此基础上进行政治联合的道路。笔者把康德的解决方案总结为“内有自由、外有和平”八个字。“内有自由”,指的是每个国家都成为自由民主的共和国;“外有和平”,指的是自由民主的共和国可以在此基础上建立国家间的政治联盟,进而实现永久和平。最终来说,这一自由国家的联盟,是对现有民族国家模式的超越,是超越民族国家之上的世界政府——无论是类似于今天的联邦,还是更为松散的邦联。

这一永久和平方案的前提是,所有民族国家都要变成同质化的民主共和国。但问题是,如今的世界仍然是一个由高度异质化的国家构成的世界。正如上文讨论的,这些国家在国家维度、政体维度以及宗教、族群、文明维度上存在着显著的差异。如今的世界,依然不改全球分裂的格局。那么,基于这一前提条件,人类还能实现永久和平吗?

有人强调,无论人类社会如何演化,世界不同地区的人们与政治体总存在着显著的差异——就像今天一国之内各个地方的人们也不可能完全一样,而人类又总面临着许多共同的挑战,这就需要他们之间达成最低限度的合作。再加上武器能量等级的提升,地球已经无力承受主要大国之间的大规模战争。这样一来,“和则两利,斗则俱伤”。因此,作为具有充分理性的人类,寻求在异质性国家基础上的永久和平方案,似乎成了一种更具可能性的选择。

但问题是,这种永久和平方案是否可能?这首先是一个逻辑问题,其次是一个实践问题。在逻辑上,这一方案同样需要回答为什么异质性国家之间的战争既无必要亦无可能的问题。在实践上,这一方案还需要回答究竟需要何种制度设计来支撑这种永久和平。总之,这一永久和平方案既需要回答逻辑上是否可信的问题,又需要回答实践上是否可行的问题。

对于第一种可能的永久和平方案,欧盟既是一个理论上的样板,又是一个实践上的案例。即便欧盟还面临许多困难,但欧盟这一模式本身已然为人类和平的未来指出了一条可能的新路。对于第二种可能的永久和平方案,目前尚无可信的逻辑和证据来支撑。在目前全球分裂局面与人类企盼的永久和平之间能否找到一条兼容的道路,这对今日与未来的人类政治来说,都是一个严峻的挑战。至于人类是否能走出这样一条道路,这个问题恐怕还需要更多时间才能回答。历史并没有终结,人类政治的演化也不会终结。

⑲伊曼努尔·康德,《历史理性批判文集》,1996,第97-144页。

⑳Bruce Bueno de Mesquita,James D.Morrow,Randolph M. Siverson,and Alastair Smith,“An Institutional Explanation of the Democratic Peace”,American Poliical Science Review,Vol. 93,No.4 (Dec.,1999),pp.791-807.