身在大洋另外一端,得悉江平教授12月19日在北京辞世,感到很悲痛,很怀念,感到这是中国法律学、中国法制建设事业的一大损失。一个为中国建设现代司法理论、完善司法实践的响亮声音消失了,回荡于天地的法治呼声中缺失了江平的呐喊,不能不感到非常惋惜,同时也期待:中国的法治星空依然回荡“法治天下”的警响。

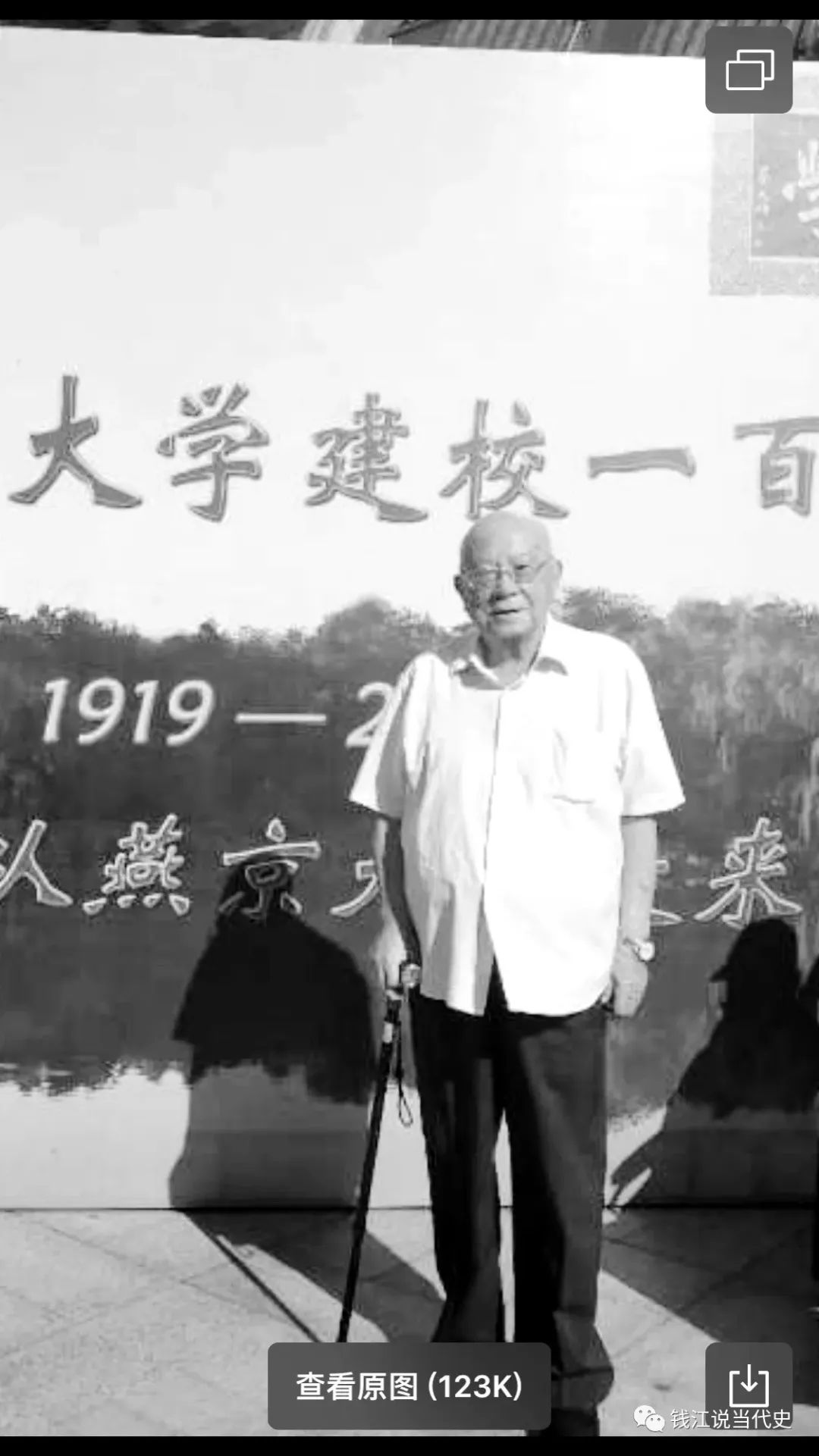

江平教授是著名法学家,早年就读于燕京大学,我就是在2018-2019年间,在筹备燕京大学建校一百周年纪念活动时和他相识的,受燕大校友会委托对他作专访,得以听他畅谈人生,谈法治宪治对于中国的意义。

交谈之时,江平教授将及90岁,身体健朗,声音洪亮,他的讲述给我以震撼。

听到他辞世的消息,我马上想到应该留下记录。如今的江平教授已经走入了历史,面对历史长河称呼他的姓名,想来读者是可以理解的。

1.他说,燕京大学校训值得铭记,建校百年应该隆重纪念

初见江平,是2018年4月9日,在设立于北京大学的燕京大学校友会召开校友会会长会议,江平作为校友会副会长出席。多年来,他始终是燕大校友活动的热情参加者、组织者。我作为百年纪念刊《燕京大学百年守望》主编也参加会议,第一次见到久闻其名的江平教授。

会议主题是筹备燕大建校百年纪念活动,确定魏鸣一会长主持纪念活动,听取了为百年校庆编书和画册,制作司徒雷登校长雕塑,以及燕大校史馆的进展。

江平副会长在会议上发言,主张隆重纪念母校燕京大学建校百年。他说,燕京大学是20世纪的中国和中国教育史上的典范性大学,培养了大批优秀人才,对中国现代科学和民主法治理念有其不可磨灭的贡献,值得铭记、值得纪念。

他支持采写、编辑健在燕大校友访谈专辑《燕京大学百年守望》,认为健在校友经历丰富,历史感更加强烈,对当今和后人都有启迪意义。

蔡公期、郭务本两位资深副会长拿出了初拟的专访名单,那上面都有江平的名字。他们当场说,江平校友接受专访义不容辞。

江平即刻应允。专访的执笔者也当场交付于我。江平马上把他的电话号码告诉我,约定谈话时间。

2.从崇德中学保送燕京大学

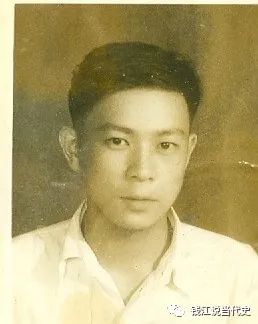

江平原名江伟琏,1930年12月28日生,从小随父亲江仲宁、母亲王桂英生活在旅大(今大连)7年,此后迁居北京。

父亲在中国银行工作,家境殷实。大哥留学日本学医,3个姐姐都上了大学。江平最小,深受父母宠爱,也因此拥有较多爱好,溜冰、下棋、打牌,还有京剧、空竹、养狗爬树。这些兴趣延伸到中学,逐渐倾向博览群书和保持强烈的体育运动爱好。尤其是足球,江平热爱终身,即便中年惨淡,失去了一条腿,不能驰骋绿茵场上,他的心仍在承载足球的草地上飞翔。

1945年9月,江平考入北平崇德中学,1947年下半年成为中共地下党外围组织“民联”成员。受地下党推举,他于1947年底通过竞选担任学生自治会主席。

1948年夏天,江平高中毕业该考大学了。此前,他和四五位同学结伴来到燕京大学考察,亲眼看到了湖光塔影和中欧结合的优雅建筑,当时就想定了就要在这里读大学。

他报考燕京大学新闻系,他的理想是:“用报纸来推行国家的民主化,自由化。”

他想当新闻记者。上高中时,国内战争如火如荼,他大量阅读宣传新思想的报刊,最爱读《文萃》和《观察》这两份杂志,由此非常崇拜办报办刊人,觉得报刊带给人们更多的知识,带来对于公平正义的追求,即便在暗无天日的统治下,也能捅破黑暗势力封锁。燕京大学有亚洲最出名的大学新闻系,于是成为他的志向所在。

崇德中学和燕京大学同属教会系统,江平可以参加燕大专为北平教会中学而设的“预备考试”。燕园考察归来,他积极备考。恰巧那年崇德中学有保送4名学生进燕大的名额,其中就有江平。他不用考试了,还获得一笔奖学金,大大减轻了家庭负担。

3.在燕大学习激发了江平

进入燕园,江平最大的感受是,身心自由了,思想开放了,各种流派兼收并蓄,心灵撞击出火花;体育运动各色纷呈,喜欢什么尽可以选择。江平感到,这才是大学,是让青年成长、成熟的地方。自由并非放任,而是和法制、法律关联在一起的。思想和行为自由需要法律作为依托和承载,这可以看做日后江平走向法律道路的基础。

燕大开设的课程以大量阅读为基础。江平选修英国文学,老师指定的阅读书可能是小说,也可能是名著,阅读量相当大。教师根据阅读量,要求学生在一周、两周,或者一个月内读完,然后在课堂上用英文提问,学生用英语回答。

原本就有较好英语基础的江平如鱼得水。他回忆说,燕大前期教学中,除国文课以外,几乎所有课堂用语都是英语。抗战胜利后,校长换成了陆志韦,已有相当多课程用中文授课。即便如此,对教授和学生的英语要求仍然比较高。燕大学生的英语水平普遍高于其他院校,是可以想见的。

燕京大学的办学宗旨是通才教育,始终坚持必修选修制度,要求学生主副科兼修。江平主修新闻学,副修西洋文学专业。他一入学就知道,国民政府教育部规定,凡中国境内大学,必须安排“党义课”,属学生必修课。高年级同学告诉他,可以故意选一门与该时间冲突的主修课或必修课,把“党义课”挤掉,毕业时燕大校方并不追究。江华立刻就这样做了。

江平提到,选择副修专业时,新闻系老师给予他一定指导。学生选定了副修专业后,要在相应的每个学期里拿到副修专业学分。相对主修课,副修专业学分较少,实施主副兼修制的目的是扩大学生知识面,提高综合素质。江平认同这样的教学设置。

江平认为,燕大对学生的评估制度很有可取之处。每门课均以10分制评分,与诸多大学普遍流行的5分制有所不同。10分制的特点在于档次更多,对学生评价拉开较多档次。燕大的10制并不与百分制等同。百分制通常60分及格,燕大的主修课和必修课以5分为及格线,副修、选修课3分为及格。努力而又有天分的学生,常常可以得到7-8分,9分和10分则很不容易得到。

进入燕园,江平正式入选燕京大学足球队,司职右前锋。只因战争烽火逼近北平,人心浮动,球队总共只集训两三次,一次正式比赛也没有,深觉遗憾。

4 护校燕大迎接北平解放

江平在燕大至少参加了4个社团,感受到燕园生活丰富多彩。“民联”组织关系也转了进来,他通过竞选进入了新闻系学生会。

江平喜欢唱歌,参加了有百人规模的燕大“高唱队”;还参加一个义校,为校园外的贫苦人家孩子补习文化课,并在成府地区做家庭访问。那是燕大连接清华大学的地方,贫困家庭往往家徒四壁,非常穷困。江平的家境比较优越,从小没有和贫民家庭接触过,来到燕大,是他第一次进入社区做调查、家访,了解到与燕园一墙之隔的地方,社会分化,人的生活环境截然不同。这对江平影响很大,启发了他的革命思想。

江平说,这是他接触社会的第一步,然而最难以忘怀的是北平解放时的“护校运动”。

1948年12月初,解放军进至西苑、圆明园一带,燕园已在两军步枪射程之内。12月13日,根据中共地下党布置,燕京大学学生自治会组织护校,主要由谢道渊、茅以华等人出面组织,防止国民党溃散军队进入燕园。

燕大纠察队以新闻系学生为主,加上外系同学和工友,共约250余人,臂缠“纠察”字样布条,手持棍棒,分组昼夜不停地沿着燕大院墙巡逻。江平是纠察队成员,主要在燕园西北角值班通宵。12月13日或14日,他站在燕园西北角土坡上,亲眼看到了在圆明园一带发生的国共两军的小部队交战场面,国民党军败退。这一仗打完,燕园和清华园一带的枪声稀疏下去,和平降临了。

12月15日,解放军先头部队来到燕大西校门。

17日下午,解放军13兵团政治部主任刘道生、中央青委成员荣高棠来到燕京大学,向全校师生做报告,江平认真地听了,半个多世纪以后忆及说,刘道生围绕解放北平,重点讲了两个问题,一是要将革命进行到底,解放全中国,第二点与燕京大学有关,他说,要把美帝与美国人民分开,前者为敌,后者是朋友。他特别提及燕京大学的几位美国教师,说他们对教学做出了贡献,是中国共产党的好朋友。

刘道生的讲话很受挤满礼堂的听众欢迎。讲完后,时任教务长的窦威廉(Wiliam Adolph)等几位美国教师宴请了刘道生。

5.燕大文工团入城宣传和告别燕大

从战事激烈至北平解放后的一段时间,燕大停课。燕大和清华的学生文工团开展练唱革命歌曲,学习集体秧歌舞,为入城宣传做好准备。江平是其中活跃的一员。

江平清晰地记得,1949年2月3日,解放军举行入城仪式。燕大文工团提前进城参加欢迎仪式。这天凌晨4时,文工团员整队走过田间小路,来到清华园火车站会合清华文工团,一起登上专列直抵前门。他们在天亮前在箭楼前列队。

上午8时许,解放军入城仪式开始,清华大学管弦乐队奏《解放军进行曲》。江平作为宣传队成员,参加了为期10天的入城宣传活动,2月10日又和清华大学同学一起乘专列返回校园。

这时,满腔热情的江平已经不能安坐课堂了。十多天后,解放军第四野战军发出公告,招收“南下工作团”,去南方新解放区建立政权。江平立即报名并获得批准。此时,他改名“江平”,用作永远的名字。

3月5日,江南工作团出发南下前夜,突然下达了北平市青委指示,从燕京大学抽调22名、清华大学抽调8名学生文艺骨干参加筹建团市委,已经准备好行李的江平身在其中。

次日,这些年轻人由原任燕京大学宣传队长李伯康率领,到东长安街8号报到,团市委(筹委)组织部长的燕大学长张大中接待,安排他们先参加“青训班”学习,而且都换上军装。

几个月后,江平被派到团市委“军事体育部”。热爱体育的江平打算以体育为终生职业了,立即学习俄文,着手翻译苏联体育文件。1951年7月,他被选作新中国首批赴苏联留学生,指定学习法律,于是重回燕京大学,在未名湖畔接受短期集训。

当时的苏联,是江平最向往的地方。集训结束时,江平在心里说:“再见了,燕京大学!”

江平坦陈,当时我的心目中,苏联是最美好的,燕大是要过时了。毛泽东有文章《别了,司徒雷登》,那么,我也要说,别了,燕大!

此后经历沉浮枯荣,江平感慨道:燕大哪里是别得了的!离开了燕园的日子里,燕京大学的分量,反倒在他心头一天天重了起来。

进入了21世纪的2005年,江平担任燕京大学校友会副会长。

6.燕大,从校训到教学实践都有值得承传之处

要启程去苏联了,周恩来总理为首批选派留学苏联的300多名青年,在北京饭店举办隆重的送别酒会。听说这批留苏学生中有8人学习法律,周恩来端着酒杯过来,和包括江平在内的8人一一碰杯。

江平于1951年8月到苏联,在喀山大学法律系学习一年多,转入莫斯科大学法律系。极好的语言天赋,更兼勤奋用功,他学习成绩优异,提前一年毕业,这在首批留苏学生中极少见。

他于1956年回国到北京政法大学任教。满以为提前回国,多一年服务于国家的机会,其实铸成大错!原以为带着留苏“桂冠”归国任教是步入天堂,谁知恰好赶上“反右”,一步跌入地狱。一年后,他划为“右派”,蹉跎20年。他在1960年劳动时被火车压断左腿,此后一直用假肢支撑人生,包括支撑十年浩劫中的严酷洗礼。

那以后的江平人生,由法律学界人士来记述就更为合适了。 身为法律学家,江平为自己出自燕京大学感到欣慰,对母校燕大充满感激。他感谢燕京大学的启发式教育,注重引导学生注重找到和形成良好有效的学习方法,因为“学习方法”比“获知结论”更重要。

江平对比燕京和莫斯科大学的学习经历说,后者的法律教学中也有课堂讨论,也允许一定程度不同观点的辩论。但是比重太小,分量太轻,教师更强调于告知结论。

燕大教学的引导和启发式教学比重要大得多,活跃得多。燕大的教学质量更经得起时间和实践的检验。燕大形成良好学风和教学体系,和校长秉持的教育理念和倾注心血组织教学是分不开的。这也是他怀念司徒雷登先生的地方。

江平说,从燕京大学校训“因真理得自由以服务”,到教学、评绩制度,有许多值得传承和学习,以培养充满创新造精神的一代新人。

江平回忆说,1957年“反右”时寻找我的“错证”,结果提出来一条,说我在燕京大学读书时,“受到自由民主思想的侵蚀”。 我当时一听,既服气又不服气。说服气,是我进入燕园确实受到了自由民主思想的影响,但那是进步的思想和教学,我在燕大投身革命就是最好的证明。我不服气的地方是,怎么能把自由民主思想都推到“西方资产阶级”那里去呢?无产阶级的理论体系中,也包含自由民主思想。自由和民主是整个世界的大走向、大趋势。

7.法学教授江平谈新闻传播

江平在燕京大学的学习专业是新闻系,对新闻传播特别关注。言及燕大新闻教学,他特意谈到,虽然在燕大正式上课的日子不足3个月,张隆栋老师讲授的“新闻学概论”还是在他的记忆中留下了印象,使他更加坚信新闻传播业对于推动社会进步具有极大的力量,但那需要得到充分的法律保障。新闻传播追求的社会公平正义,和法律要达成的目标是完全一致的。新闻传播业发展程度,和法律学的发展程度是互为依托的。如果说,一个国家的法治建设有多少不足,那么新闻传播业也就有相应的多少不足。出于这样的原因,司法和新闻传播界,对政治生态、对民生的公平正义发出的呼声总是最强烈的。

有不足就要进取,就要完善。江平归结道,在燕京大学的学习,是他此后跋涉于法学和法律道路的台阶,“想到我曾在燕园里学习,这种回忆是美好的!”

(2023年12月20日)