Openbook阅读志 Matters 1 月 13 日 转自:新世纪

底图图源:Photo by Ivan Lapyrin on Unsplash

文|沐羽(作家)

在1993年的俄罗斯,德米特里.穆拉托夫与几位记者创办了一份立场亲自由派的报纸《新报》,主力报导俄罗斯境内的人权、贪腐、滥职等问题。 《新报》抗衡着官方叙事,以性命与倒闭作为代价,言论自由虽然可贵,但和平却从未眷顾到他们身上。在穆拉托夫担任总编辑期间,一共有六名记者遇害死亡。钝器袭击、毒杀、枪杀、绑架虐杀。全部都能合理怀疑是政府或权贵所为。

她有一枝非常好的笔,只不过落在一个非常差的国度里。这两者没有因果关系。

坚守言论自由是困难的,但在一些地方比其他地方更为困难。死亡的阴影随形掩至,在家门口守着瞄准开枪。在1993年的俄罗斯,德米特里.穆拉托夫与几位记者创办了一份立场亲自由派的报纸《新报》,主力报导俄罗斯境内的人权、贪腐、滥职等问题。

《新报》获得前苏联总书记戈巴契夫捐出的一部分诺贝尔和平奖奖金得以运营——戈巴契夫在1990年因「在和平进程中发挥主导作用」获奖。 31年后,穆拉托夫于2021年亦因「捍卫言论自由这一民主与及长久和平的先决条件」,获得诺贝尔和平奖。两人的奖牌都沾满了北方雪原的死亡气息,奖牌摇晃时反映着俄国大地动荡的寒冷阴影。

在《新报》最年轻的记者伊莲娜.科斯秋琴科(Elena Kostyuchenko, 1987-)眼中,「大块头的穆拉托夫蓄着胡子,有双蓝眼睛,宛若海明威再世」。

德米特里.穆拉托夫(图源:wikipedia)

他总是穿着破烂T裇,大学读民俗学,喜欢用大手笔来推动庞大的计划。在俄罗斯推动新闻自由的大计划意味着危险,也意味着自取灭亡。在穆拉托夫担任总编辑期间,一共有六名记者遇害死亡。钝器袭击、毒杀、枪杀、绑架虐杀。全部都能合理怀疑是政府或权贵所为。

伊莲娜写道:

伊果、尤里、安娜、斯坦尼斯拉夫、安娜斯塔西雅和娜塔莉亚的照片,挂在我们举行编辑和选题会议的桌子上方。每次有一张新的照片放上去,我们就试着把它与其他照片挂开一点,让墙上不留多余空间。当你无法保护自己和同伴时,自然会变得迷信起来。话虽如此,每次发生新的谋杀案,那些黑白肖像就会彼此靠得更近一些,而墙上总有空间再挂一张照片。

穆拉托夫与伊莲娜只差一些就成为了照片。成为静物,成为一个言论自由的图腾。 2022年3月,穆拉托夫因报导俄罗斯入侵乌克兰战争收到两次政府警告,为保护员工安全,他决定关闭《新报》。一个月后,他在俄罗斯的火车上遭到身份不明的男子泼洒含化学物质的红漆——美国情报局认为袭击由俄罗斯情报部门主导——他视力受损。

事后俄罗斯调查机构没有对此展开刑事调查。至于伊莲娜其时正前往乌克兰马里乌波尔报导,得知自己被悬赏暗杀,辗转流亡欧洲。她亦一度遭情治单位下毒,万幸大难不死。

➤一个新的、隐形的铁幕

流亡期间,伊莲娜于2023年10月出版了《我深爱的国家:俄国女孩的真实告白》(中译书名源自俄文直译,英译书名则为I Love Russia: Reporting from a Lost Country ),它是一部回忆录,也是一部报导文学。在同年12月底,卫城出版了繁体中文版,由胡宗香翻译。

全书每一章节都分为两个部分,前半篇是个人回忆,写伊莲娜为何入行当记者,在报导途中所见的死亡与不义;后半篇是报导,她16岁就担任记者,那是2003年,并在一年后她担任了《新报》的实习生。此后的岁月她全部奉献给它。她说,这是一个邪教,但也是她的家庭。

在外面的世界,法西斯主义开始笼罩我们的国家。我们尽己所能地描述这个过程。我们善尽职责,真的付出了全力。外面的一切令人恐惧、厌恶和心碎。里面,我们的世界很温暖。

温暖的世界很容易就瓦解了。 《新报》能获得诺贝尔和平奖,全因为它确实尽己所能地凝视了俄罗斯冻土的阴暗角落。国土幅员广大,政党的太阳照不进去,首都以外的地方轻易就纳垢了。当然,普丁治下的政府也并非不藏污。俄罗斯政府本身就是一个时常日蚀的太阳,它本身就在一个旧政府失能的状态下迅速成立,其后多次动荡——这也是为何在一些俄罗斯人眼中,戈巴契夫的诺贝尔和平奖是个笑话——直到普丁降临,他确保了国家安全。国内是比较稳定了,但并不保证自由。这从《新报》六位记者和流亡的伊莲娜的下场可以得证。

➤俄罗斯无权势者的呐喊

《我深爱的国家》是一本需要逼视的书,它由远及近,从外到内。在全书最开始的部分,也是离我们最遥远的座标,记录的是幼年的伊莲娜和2008年的克里姆林宫。在那时,局势尽管糟糕,但远未及今时今日的可怕。

虽说如此,伊莲娜的写法与获诺贝尔文学奖的白俄罗斯记者亚历塞维奇相近:引用大量受访者的述说,让非虚构的力量堆叠加重,升温加压。 《我深爱的国家》并不只有作者的声音,它主要的声腔来自俄罗斯里无权势者的呐喊。他们的呐喊是寂静无声的,他们的声音由《新报》归纳转述。两端的死亡由此共通连接。

2006年10月7日,安娜.波利特科夫斯卡娅遇害,在她住的大楼电梯里遭到枪杀。一共五枪命中。是安娜的报导让我想成为记者,她是全世界我最敬重的人。我的办公室就在她隔壁。有时我会留几颗苹果在她桌上,但我们从没交谈过——我心想,我还年轻傻气,这件事不急,我还有时间。我从来没容许自己想过她可能会死。

安娜.波利特科夫斯卡娅。 (图源:wikipedia)

伊莲娜这样记述道。小时候,她碰巧读到一份《新报》,看到关于车臣的一篇报导,才知道国家的真相。这份报导由安娜所写。这让她想到《新报》工作,后来得偿所愿。只是从此,她与死亡为邻。在安娜去世的六个月前,伊莲娜才刚由穆拉托夫升职为专栏记者。六个月后,安娜遭到谋杀。 「我花了好多个小时与死亡讨价还价——如果马上找到凶手,能不能让她复活?如果我承诺把所有我想说却不敢说的感谢话都告诉她,说她如何改变了我生命和许许多多其他生命,她能不能死而复生?她不能。」

她有一枝非常好的笔,只不过落在一个非常差的国度里。这两者没有因果关系。如今她离开了,但家人仍在。

➤坚守言论自由是危险的,在一些地方更危险

《新报》让伊莲娜的眼睛被点亮了,但并不扩散到她的母亲身上。她为母亲买了一台笔电,教她怎样搜寻东西。而她的妹妹也仿效她,给母亲买了一台电视。在电脑与电视之间,老来学习使用新科技的母亲自然选择了电视——而政府的官方意识形态就这样入侵了她们家。 2013年,在与母亲通电话时,母亲说:对你而言,乌克兰是外国,但我还记得基辅属于我们的年代。那是俄罗斯入侵克里米亚的前奏,也是普丁入侵了她们家庭的序曲。他们大概也绝未想到,九年以后,伊莲娜也沿着类似的路线,进入乌克兰,从此不再回家。在临行前,母亲对她说:记得把外公的照片带着。

在一些国家,又或一些阶层当中,大叙事从未随着时日又或科技发展而消弭。又或,政权知道如何利用媒体,一如俄罗斯政府利用电视,又或如今的社交媒体,落到大众眼中。 《新报》抗衡着这种官方叙事,以性命与倒闭作为代价,言论自由虽然可贵,但和平却从未眷顾到他们身上。在冷战时期的核竞赛里,无论是文学电影或是社会学,都告诉我们距离地球毁灭世界大战只不过是一线之差。坚守言论自由是危险的,但在一些地方比其他地方更为危险。我们进入现代才不过多久,和平也绝对不在所有人的身边。

伊莲娜如今已经永远离开了普丁的俄罗斯,在全书最后,看见到她的谢辞里提及布拉格公民社会、扬.米哈尔斯基基金会、拉维尼堡国际作家屋,这些都是先后提供她流亡住处的机构。 「我在失去家园和国家之后写作这本书。」她说。而她没说为何俄罗斯是她深爱的国家。这似乎是不证自明的,虽然国家迫使她选择了一条流亡的路线。而这条路线将会继续——这与冷战时的流亡路线大不相同。在往时,共产主义与资本主义的对抗导致流亡,如今,是集权(极权)与自由(人权)之争。

Photo by Anastasiia Krutota on Unsplash

➤一株火苗被逐出之后

极权没有记者的脸,只有《新报》办公室的六张照片高悬着他们的牺牲。他们甚至连死时都没有尊严,「娜塔莉亚的尸体在公路边被人发现。她头部与胸口都有枪伤,鼻子被打断,手臂上满是瘀青和胶带痕迹。黑色苍蝇大量盘旋在她的尸体上方。她死不暝目。」记者没有脸,但文字有脸。一张脸牺牲了,他们让更多人看见更多的脸。这些脸属于俄罗斯阴暗的角落。永夜无光。

冷战从未真正结束,从俄罗斯的这些报导文学——亚历塞维奇、波利特科夫斯卡娅到伊莲娜.科斯秋琴科——可以看见。它只是改头换面,而今在战火里图穷匕现。在宏大世界与官方叙事的轰隆巨响里,《新报》与它的记者们从危险里为我们盗来了火。这些火种都是被压抑的、无权势者的低泣。火可以取暖,可以防御,可以攻击,可以煮食。学习历史就是学习与火共处,直接一点来说,学习一种在不伤害人作为前提之下,不被伤害甚至保护邻人的生存模式。

如今,一盏被称为伊莲娜.科斯秋琴科的火苗被驱逐出境,摇曳求存,并刻烙出这部《我深爱的国家》。也许它离我们很远,又其实相当接近,在海峡的这头,几乎能感受到指尖烧灼的剧痛。祝愿一切平安,亦感谢写出这部优秀的作品。我衷心推荐这部作品。 ●(原文于2024-01-12在Openbook官网首度刊载)

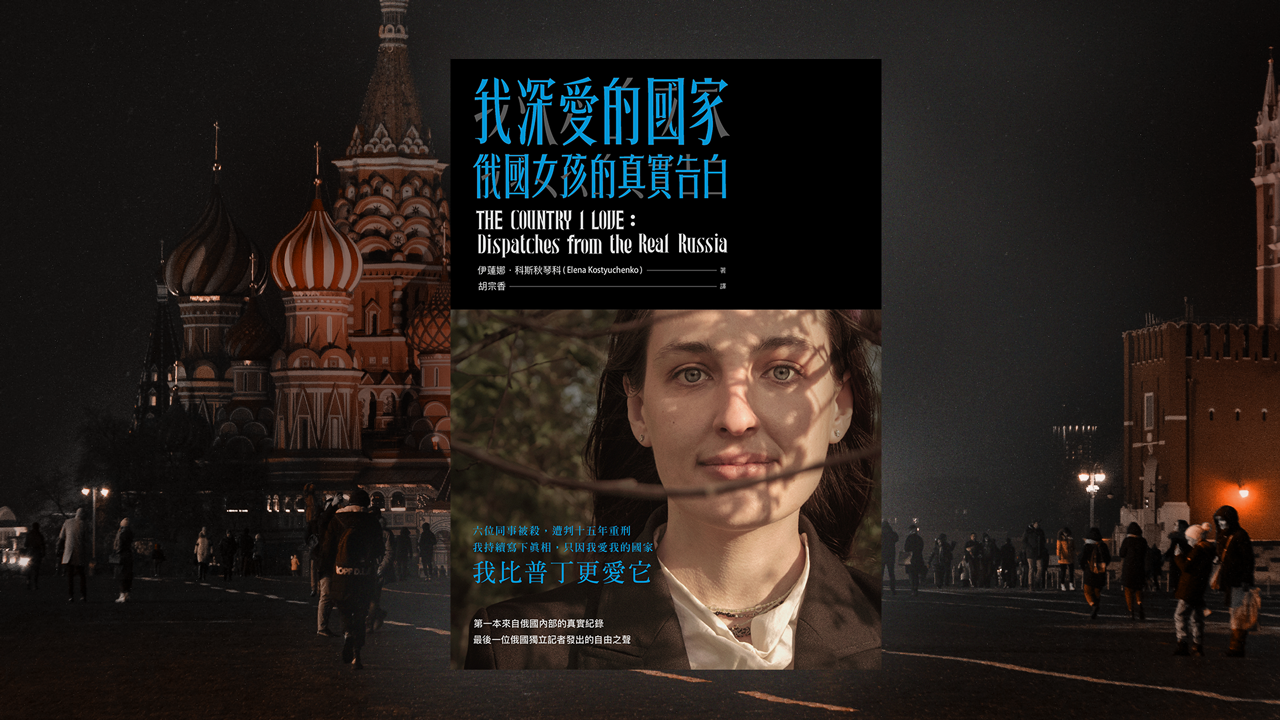

我深爱的国家:俄国女孩的真实告白

The Country I Love: Dispatches from the Real Russia

作者:伊莲娜.科斯秋琴科 (Elena Kostyuchenko)

译者:胡宗香

出版:卫城出版

【内容简介➤】

作者简介:伊莲娜.科斯秋琴科(Elena Kostyuchenko)

16岁成为记者,是第一批报导普丁入侵乌克兰的俄国记者,也是俄国最后一家独立自由媒体《新报》(Novaya Gazeta)中最年轻的记者。生涯荣获欧洲新闻奖、奥地利自由媒体奖、波兰报导文学奖、挪威新闻自由奖,以及美国最佳记者勇气奖。

1987年生于俄国雅罗斯拉夫尔的穷困家庭。 9岁开始工作,16岁投身地方报业。大学就读莫斯科国立大学新闻系,开始在俄罗斯最著名的独立自由媒体《新报》实习。

伊莲娜长期关注武装冲突、政治抗争与性别议题,曾乔装混入警局及妓院从事田野调查,积极参与平权运动,多次被莫斯科当局逮捕。她报导过阿拉伯之春、香港抗争,也是第一位无惧媒体封锁而报导2011年哈萨克扎瑙津屠杀惨案的俄罗斯记者,更曾在2014年俄罗斯占领乌属克里米亚半岛时进行追踪报导。

2022年2月24日,普丁全面侵略乌克兰。 《新报》成了少数敢于报导这场侵略战争的俄国媒体,伊莲娜还亲赴赫尔松等战地前线报导。俄乌战争爆发六个星期后,《新报》遭俄国政府查禁,当时正要前往马里乌波尔报导的伊莲娜更被悬赏暗杀。伊莲娜不得不展开流亡生活,期间一度遭情治单位下毒。目前暂时栖身于欧洲各地,等待着回国的那一天。