但凡文革中上山下乡当过知青的,没有不知道邢燕子、董家耕、孙传琪、巫方安的。其中,又以邢燕子最为出名,她是中国最早的知青。

邢燕子小时候是跟爷爷在农村老家长大的,她父亲是天津华北搪瓷厂的副厂长,母亲在缝纫厂工作。1958年,邢燕子中学毕业后,没有留在城市,而是放弃城市户口,自愿去了老家天津宝坻县大钟庄镇司家庄村,立志当一代新农民,努力改变家乡面貌。

和后来下乡的知青不同,邢燕子小时候就生活在农村,爷爷也在农村,她下乡就如同回家,不存在适应问题。但村支书董德林见她只有17岁,还是个小姑娘,就没安排她去地里劳动,而是让她去公共食堂帮忙。

有一天,食堂里的老师傅有事外出,叮咛邢燕子照看好锅里煮的稀粥。邢燕子从未做过大锅饭,只知道不断往灶洞里添柴火,没过多久锅里就沸腾了,粥也很快漫了出来,她从未见到过这种状况,急得大声叫喊:“快来人啊!快来人啊!粥要跑了!”

幸亏老师傅及时赶了回来,看到邢燕子惊慌失措的样子,顿时哈哈大笑。这件事后来成为经典笑话,让大家快乐了很久。

接下来发生了三年灾害,为解决温饱问题,大家都在组织生产自救。邢燕子串连了7名青年妇女,聚在一起编织渔网、草帽、芦席,拿到集上去卖。到了冬天,又下河网鱼,把冰面砸开窟窿。运气好时,一网下去,可以捕捞百十斤鱼。

就这样,白天打鱼,晚上编织,在别人休息之际,邢燕子和她的姐妹们却在辛勤劳作。三个月下来,她们为生产队创造了3600多元的副业收入,这在当时是一笔不小的数目,为全大队乡亲度过灾荒提供了资金。不但如此,邢燕子还组织妇女突击队,开荒种粮,治理盐碱地。

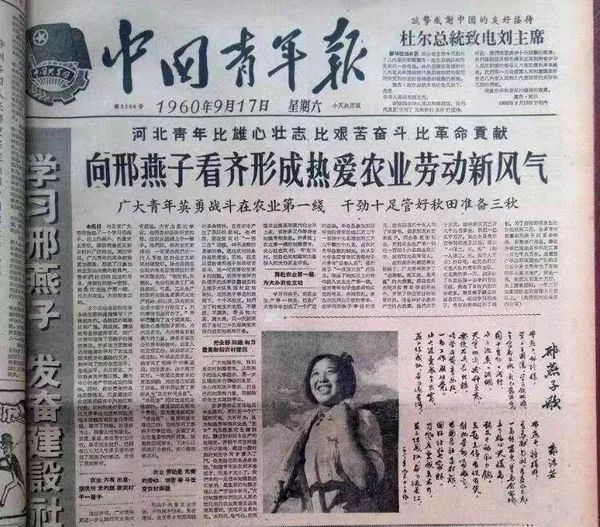

1960年,人民日报发表了长篇通讯《邢燕子发愤图强建设农村》,率先介绍了邢燕子的先进事迹。随即,各大报纸、电台纷纷跟进,在全国掀起宣传热潮。郭沫若听说了她的故事后,写了一首《邢燕子歌》:

邢燕子,好榜样……全家都在城,自己愿留乡。园中育幼幼成行,冰上治鱼鱼满网。天寒地冻,抢种开荒,要使石头长出粮。”

歌词中说她“园中育幼幼成行”,是指邢燕子刚回乡时,在幼儿园当过保育员,负责看管30多个满地乱跑的孩子。

这首歌一见报,一传唱,邢燕子就大大的出名了,以她为队长的突击队,也顺理成章地有了一个响亮的名字:邢燕子突击队。

邢燕子成名后,不少人纷纷给她写信,其中不乏饱含火烫感情的求爱信。按照农村习俗,女孩子到了二十岁,便是谈婚论嫁的年龄。照理,自由恋爱,婚姻自主,是新时代的新风尚。但邢燕子成了扎根农村的典型后,婚姻便不再是她个人的事情。如果她远嫁他乡,一个本土培养的典型就会流失;又如果她嫁给一个干部或者工人,农民的身份就会变味。

1961年,经过了多方面的考察,综合各方面条件,由组织出面,为邢燕子选中了根正苗红、政治可靠的同村人王学芝。王学芝1934年出生于贫农家庭,大邢燕子7岁。1956年入党,任生产小队长。他家兄弟四人,他排行老大。

对于这桩婚事,邢燕子开始并不乐意。觉得对方岁数大,辈分也高一辈。但架不住组织的安排,同时爷爷也喜欢,认为王学芝厚道可靠。于是这桩婚姻就确定了下来。

邢燕子还记得,那是1961年7月3日。结婚时,什么也没有,既没有钱,也没有东西,连布票都没有。一人一尺八的布票,全家凑在一块儿,也只够做一身新衣裳:一条裤子一件袄。盖的被子,垫的褥子是上级领导发的。村里也表示了一份心意,在食堂请邢燕子夫妻吃了一顿饭,两个青菜,一个豆腐。

来参加婚礼的有公婆,有爷爷,和村党支部的两名干部。支部书记董德林是证婚人,贺词很简短:要永远听党的话,听毛主席的话,扎根农村,建设农村,做一对革命夫妻。

新婚之夜,王学芝家连个洞房也没有,弟兄四个,加上父母,才两间半土房。所以结婚头三天,老太太和三个弟弟都只能外出借宿。三天后,邢燕子夫妇就搬到了喂驴的小棚子里,小草棚只有一米多宽,摆不下一张床,人在里面直不起腰,还一下雨就漏。

在牲口棚里住了七个多月后,邢燕子决定回到爷爷家,去跟爷爷做伴,这才解决了住房问题。

但在外面,邢燕子却很风光。那几年,她的名气越来越大,职位越来越高,职务越来越多,号称“邢十六”。她曾经同时担任过中央委员、天津市市委书记、司家庄党支部副书记等十六个职务,但她的身份,直到二十世纪八十年代初都始终是农民,是靠工分养家的中央委员。

大儿子出生时,她上午还在干活,抱高粱秆子。下午婆婆说:今天都八月十三了,你在家看半天家,我到二里地外的石家窝去买点菜,明天包饺子。结果就在邢燕子看家的时候,孩子就生下来了。

那时候,孩子都靠母乳喂养。不能分开。每次外出开会,只能带着孩子和婆婆一起去。趁中途休息时间,赶紧跑出来给孩子喂奶。

因为担心再添“累赘”,邢燕子背着丈夫,趁着到天津参加团代会时,偷偷到妇产医院安了避孕环。时隔七年,又才摘环重新怀孕,生了第二个孩子。

农村妇女生孩子是没有待遇的,坐月子期间没人补贴工分。邢燕子虽然是中央委员、市委书记,但照样要下地干活挣工分,否则会欠生产队的口粮款。

有段时间,公社、地区、省,妇联、共青团、贫协、知青领导小组,不管什么工作,都得让她兼一个职,老有开不完的会,参加不完的活动,弄得非常紧张。有个新华社记者写了个内参,周恩来看了,指示说,就保留两个职——“上一职和下一职”,上职是天津市委书记,下职是司家庄党支部副书记。

邢燕子当时的身份,是以农代干,不挣工资挣工分。她当市委书记有60元的补助,30元交生产队,30元作为外出开会的伙食费。补贴实行了一段时间后,因为“限制资产阶级法权”,又给取消了。

交队里的30元,邢燕子只能拿回来20多元。当年一个工10分是八毛钱,邢燕子因为是妇女,开一天会只能挣8分,合工分值只有六毛四分钱。如果她趁开会前出个早工,可以额外多挣2分,那天就能记10分挣八毛钱。

晚年,邢燕子给人谈到自己的人生,感慨说:“我这一生啊,就跟说笑话似的,一会儿这样一会儿那样,全是急转弯:我没想出名却出名了,还升到中央去了;我没想当官,却有了那么一大堆的职务;等到我想继续工作的时候,却突然什么也不让我干了……”

文革中有人说邢燕子是刘少奇培养的“黑典型”,害她挨了不少骂。还有人想把邢燕子的父亲、哥哥从外地弄回村子里来批斗。

1976年,毛主席逝世时,邢燕子写过一封悼念信寄给江青,这封信后来被说成是效忠信,受到重点清查。天津市委要求凡是跟江青有过直接接触的人,都要自我清理,交待问题。邢燕子为此写了无数的检讨。

回忆起那段日子,邢燕子觉得很委屈。她说,见不见江青其实不是你自己能做主的事情,更不是想见就能见的。她让你去,你不去也不行;她不让你去,你想去也去不成。但就因为这封信,她差点成了“三种人”,看到别人总是远远地躲着她,有时候忍不住暗地里放声大哭。

1978年,天津班子上北京办学习班,当时胡耀邦是中组部部长,在谈到邢燕子的问题时,胡耀邦说:“邢燕子是党培养起来的,不是四人帮培养的。”因为有了这句话,邢燕子的事情才没有被继续追究。

随着文革结束大批知青陆续返城,邢燕子逐渐淡出了公众视野,也陆续卸下了之前的种种职务。她先是出任天津永新知青农场支部副书记,后来在1987年改任天津北辰区人大副主任,一直工作到2001年正式退休。

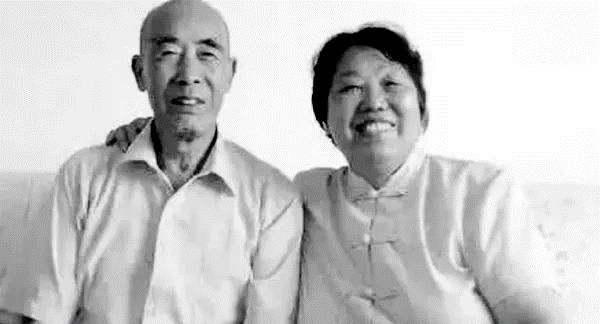

邢燕子这辈子,辉煌时曾进入过高官行列,但老伴王学芝却从未沾过她任何光。王学芝一直劳动在农村第一线,当过生产队长、大队长、民兵连长、副业厂厂长。直到1981年邢燕子从农村调出来,王学芝才同时安排到北新农场工作,6年后农转非,在园林队当了一名普通工人,每月工资有几十元。有一天,王学芝在邢燕子面前发了一辈子唯一的一次牢骚,他说单位里的党员都是当干部有头衔的,只有他这个三十年党龄的老党员是工人。——老头终于说了心里话。

资料来源:

《邢燕子:我的一生,更像是个笑话》

《上世纪60年代,比现在明星还要火的女知青邢燕子,如今怎么样了?》

百度百科《邢燕子》

来源:青衣仙子的二维空间