作者:沐英 来源:中国之春 2024.2.04

相信从小到大,受官修党宣耳濡目染的同龄人都有一个刻板印象,即—毛泽东除了是一位翻云覆地的革命家和政治家外,还是一位算无遗计,将敌人玩弄于手心的伟大军事家,哪怕无法与第二次世界大战中最优秀的统帅—曼施坦因、朱可夫等人媲美,他也是中国从古至今最杰出的军事统帅之一,钱理群在他的《毛泽东与后毛泽东时代》也言道:“即使是最严苛的批评者,也不会质疑毛泽东的军事理论水平。”

然而,事实果真如此吗?笔者开此长篇的目的便是破除这一神话,实事求是地还原作为军事统帅的毛泽东。

要破除神话,首先需要了解神话为何能成形,毛泽东的军事神话为何能荼毒世人之久,套用一句恩格斯的话“这是一个需要神话,所以就炮制神话的国家和时代。”

首先,拜数百年的闭关锁国所赐,大部分国人对军事大家和所谓“战争艺术”的理解阶段仍停留在“为将者全凭智谋取胜”,正如《三国演义》等文学著作给人的普遍印象一样,在大部分中国人看来兵家之事不过是一场场“智商比拼”,哪方智力更胜一筹,战场便由谁主宰。而军事家根本不用经过军校或战场的检验,只需一本兵法秘籍,最典型的莫过于张良靠给神秘老人捡鞋子便获得了《太公兵法》,因此成了汉高祖刘邦的贤助,蛐蛐张良都能如此,从来没上过军校,未受过基本的军事指挥培训,在 1927 年 9 月的秋收起义才第一次指挥作战,“数风流人物,还看今朝”的开国领袖又何尝不可?

于是在党宣中,往往都是作为敌人的国民党反动派或地方军阀的所有动向都被如全知全能的毛泽东及红军领导人洞悉的一清二楚,拨开战争迷雾的毛随心所欲地施展妙计,将敌人诱入彀中将其歼灭的戏码。

这种不去考虑现代战争中最基础的国家实力,兵员素质,武备优劣,交通设施,后勤保障等条件浅薄理解,连玩了几局帝国时代或红色警戒的孩童恐怕都会嗤之以鼻,不幸的是,就是这种幼稚思维构成了毛泽东军事神殿的地基,而这座神殿的开门礼,便是毛泽东在 1927 年 9 月首次作为军事指挥官登台亮相的“秋收起义”。

当年7月中旬,中共中央即已确定,趁蒋介石的南京国民政府和唐生智的武汉国民政府互相攻伐之际,发动土地革命,组织农民武装起义的新政策,并着手制定湘、鄂、粵、贛四省在秋收时节起义的计划,如上所述,毛指挥的这一行动不过是当时中共在四省发起的一系列暴动中的一个罢了。

一开始,毛泽东因嫌自己职务太低,到一线会被掣肘,因此对搞军事表现得很消极。7 月初,在武汉的中共中央原想将还留在武汉的毛派往四川指挥暴动,但毛却以“希望能回老家湖南工作”拒绝,中央答应了他的请求,改派他去湖南,但他又以“留在中央以指导湖南省委工作”为由赖在武汉不走,中央无法,决定改组湘南特委将他定为书记,毛才慢吞吞地直到 8 月 12 日才启程前往长沙。

也就是在启程前,毛泽东参加了著名的“八七会议”,从中央委员被提拔为政治局候补委员,在会上他痛批以陈独秀为代表的“绥靖分子”并首次提出了他“枪杆子里面出政权”的理论,这一理论后来成了毛泽东思想的灵魂:

“对军事方面,从前我们骂中山只做军事运动,我们则恰恰相反,不做军事运动专做民众运动。蒋唐都是拿枪杆子起的,我们独不管……这次失败,可以说完全由于书生主观的错误,以后要非常注意军事,须知政权是由枪杆子中取得的。”

对在湖南发起的暴动,毛趁自己职位的提高而提出了自己的想法,那就是在湘南汝城组建一个正规师,以其武力控制周边四五个县,“组织一个政府模样的革命指挥机关好实行土地革命,与长沙之唐政府对抗”。

在以中央“钦差大臣”——特派员的身份回到长沙后,毛泽东的胃口变得愈发大,觉得局限于湘南实在是鼠目寸光,算不上“英雄好汉”,遂改为“以长沙为发起点,湘南湘西亦同时暴动,坚决地夺取整个湖南。”但这一主张却与中央产生了矛盾,中共中央主张各地一哄而起,主要靠群众运动夺权,而立足于军事运动的毛泽东显得过于“军事冒险”。

其实从这也能看出,无论是武汉的中共中央还是毛泽东,对于夺权的理解都停留在孩童期,武汉的这群正宗马列主义者幼稚地认为只要发动群众组成赤卫队就能复刻俄国十月革命的成功;而毛则是莫名自信,认为自己只靠一师三个团的兵力就能横扫湖南,可谓五十步笑百步。

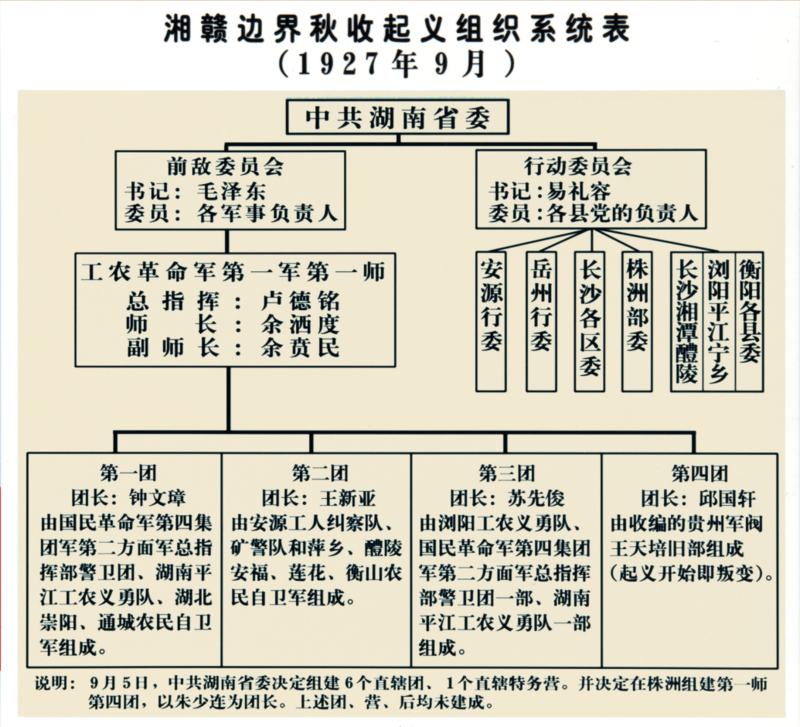

中央和毛指挥理念的冲突也为秋收起义埋下一些指挥上的隐患,两边都能安排起义军的人事,例如,毛泽东在 8 月 30 日被任命为工农革命军第一师师长没几天,后又在中央干涉下将师长一职让给余洒度,自己任前敌委员会书记;在毛泽东将安源的工人纠察队、矿警改编为第 1 师第 2 团时,却不知第 1 团在这个时候另外收编了黔军出身,曾任第二十八师 3 团团长的邱国轩所部,自己编出了个第 2 团。

同样混乱的还有参加暴动的红军部队序列,除了工农革命军第一师之外还多出了江西省防军第一师、和另外一个“第一师”。1927 年 9 月 8 日,在秋收起义纪念馆我们可以看到他们凌乱的人事安排:

第 1 团团长朱少连;直辖第 1 团团长李子骥;直辖第 2 团团长滕代远;直辖第 3 团团长王相烈;直辖第 4 团团长郭泳泉;直辖第 5 团团长谢南岑;直辖第 6 团团长袁健;直辖特务营营长潘词岩等等,这些名单中除朱少连发动过失败的株洲工人暴动外,其他人压根没响应秋收起义。

将视线调回到 1927 年 8 月 30 日,毛泽东正式被任命为工农革命军第一师师长,后将师长一职转让余洒度改任前敌委员会书记总领暴动事宜,平江工农义勇军的于贲民任副师长,该师下辖三个团:

第 1 团驻扎在修水,黄埔军校出身的钟文璋任团长,该团以武汉国民政府警卫团大部为骨干、由平江工农义勇军和罗荣桓指挥的崇阳、通城一带民兵组成,邱国轩团另编为一个团归为该团制下;

第 2 团驻安源,由王兴亚任团长,他指挥的安源工人纠察队、矿警和安福等县的民兵构成了该团;

第 3 团驻铜鼓,黄埔军校出身的苏先骏任团长,该团以警卫团最后一个营和浏阳工农义勇军组成。

据工农红军官史所载,这三个团总兵力达到了五千多人,而据《国民革民战史 – 反共戡乱第一卷》所言,其中“安源约有步枪一千二百支,萍乡约有步枪一千支左右左右”。就算以国民政府看来,毛泽东的五千“义军”也仅带枪两千多支,且其中只有卢德铭的警卫团,即第二方面军总指挥部警卫团是经过战火洗礼的正规军,该团的前身可以追溯到北伐战争时期国民革命军第四军的叶挺独立团,是从第 25 师抽调官兵充实伤愈老兵和新兵编成,延续了叶团的传统—即指挥权由中共党员掌握,战斗力和政治思想上都有保障,但其余两个团,尤其是鱼龙混杂的第 2 团战斗力就不堪入目;军阀出身的邱国轩更是唯利是图的墙头草,一颗不稳定的定时炸弹。

就是在这样的条件下,前敌委员会书记毛泽东在 9 月初定下了起义计划,据《中国工农红军第一方面军史》所载:“第一师各团分别行动,第 1 团为北路,由修水攻击平江,第 2 团为南路,由萍乡、醴陵,第 3 团为中路,由铜鼓攻击浏阳,肃清上述三县之敌后……攻取长沙。”

乍看下来,这一计划充分暴露了毛泽东这位从未领过兵的书生是如何打仗的,按常理而言,人数武备皆捉襟见肘的红军本该靠突然性和人数优势集中兵力行动,初出茅庐的毛书记却是“艺高人胆大”,让三个战斗力不一的团兵分三路去攻城掠地一番再回过头打长沙,这外行都能看出来的端倪,毛泽东难道没有想到吗?

答案是否定的,翻阅工农红军官史我们不难发现,毛这一胆大包天的作战计划是建立 8 月 18 日时湖南省委手头关于长沙一带湖南省军的情报基础上的:“鉴于武汉国民政府所属两湖部队均已进入长沙、江西、湖北等地作战,长沙城内只有第八军第一师师部和第 2 团,且省委还同第六军的两个团长有联系,必要时可以调动其部队。”

换句话说,摆在毛泽东面前的是一个鹬蚌相争,渔翁得利的局面:武汉国民政府派唐生智率大军东进进攻蒋介石,陈兵安徽安庆一带。蒋军刚刚击退了孙传芳,以一部警戒唐生智,主力正在向江北追击。江西省主席朱培德的部队则追击南昌起义的共产党部队南下。唐生智军则大部滞留在湘南和宋鹤庚、许克祥的部队交战,湖南省军在长沙附近的部队只有三个团:即第八军第一师的一个团,第三十五军所属教导团和一个独立团。

这或许能为毛“兵分三路,劫地后再攻长沙”的决策提供一定解释,然,湖南省军的兵力虽少,并不代表“三团对三团,优势在我”的毛已经稳操胜券。

工农革命军第一师的三个团在 9 月 8 日奉命分部展开行动,不过一开始就发生了小插曲,原准备到南昌与朱德、周恩来汇合的原警卫团团长卢德铭没能在武汉找到军事部门负责人,却被安了一个“暴动总指挥”的身份,之后卢德铭一路辗转于 9 月 10 日回到了第 1 团,也就是说,秋收起义在开始前一天又多出了一个总指挥,但考虑到临阵变更作战方案是大忌,识大体的卢德铭并未更改毛泽东的计划,而是带着老部队向平江挺进。

第一师师长余洒度也亲自加入到卢德铭团,汇同邱国轩部一同自修水取道龙门厂、嘉义镇,准备进攻平江县城,1 团长钟文璋指挥二、三营任前锋,辎重队随后,师部居中,一营任后卫。余向邱国轩传令,将其番号改为工农革命军第一师第 4 团即刻向平江进发。当天晚些时候两团汇合。

11 日一早,两团成平行队列向金坪进发,钟文璋接到邱国轩的消息称前面小河对岸有敌军驻守。钟文璋命后面的辎重队停下来休整,第 4 团掩护侧翼,自己亲率二、三营从正面进攻,他号召士兵发扬铁军精神,不用上子弹,挺起刺刀一口气冲破敌人的阵地。

三营 10 连是全团的尖刀连,连长是只有 19 岁的张宗逊(陕西渭南人,黄埔军校第五期),当他带领战士们徒涉过河间回头一看,惊慌失措—第 4 团调转枪口向第 1 团开火了!邱国轩部从侧后方进攻冲垮了二营,三营 9 连连长黄瓒及时率部抵抗,总算掩护钟文璋死里逃生,自己则被击毙,三营长金文生下落不明。

打垮钟文璋后邱国轩就立刻掉头扑向辎重队将银元、粮食、子弹劫掠一空,这时第一师师部和一营刚到龙门厂完全不了解前方的情况,退下来的士兵报告“不好了,前面邱团长大声喊杀”,卢德铭诧异的问“打仗不喊杀喊什么?”,直到辎重队长陈毅安只身跑回来报告邱国轩叛变的消息,余洒度才下令部队警戒,又派人出去寻找收容溃兵。

工农红军官史总结到:“余洒度收编的土匪邱国轩部突然叛变……正面长寿街之敌一个营也趁势发起攻击,第 1 团损失人枪各两百余。”此处官史显然是在为 1 团损失打马虎眼,实际上,当天夜里第 1 团在黄金洞收拢残兵后清点下来钟文璋的两个营只剩下了两百多人,这个全师最为依仗的主力团就此丧失了进攻能力,钟文璋怕受处罚,趁夜逃走投奔了蒋介石。

第 1 团出发的 9 月 9 日,王兴亚也率第 2 团按计划出动,这位 2 团长王兴亚,又叫王新亚,江西安福人,1926 年入共产党,身世扑朔迷离,有的人说他是黄埔学生,但查不到期别兵科;有的说他是北伐军营长,却查不到番号。王一开始率部将萍乡团团包围,守军却闭城固守,第 2 团人多枪少,多是拿些长矛大刀、土抬枪充数,更不用说攻城设施,围攻两天两夜未有进展,眼看 11 日湖南各县暴动的日期已到,王便绕过萍乡县城乘火车进入湖南。

9 月 12 日,第 2 团在八里坳下车和当地暴动的农民一道进至醴陵城郊阳山石一带,守军第八军独立团的两个连看见来者不善连忙跑路,醴陵城内的剩下的守军也只抵抗了半小时,到当天下午第 2 团完全占领醴陵县城,缴获枪支八十余支,谁能想到是最寒酸落魄的第 2 团取得了红军在秋收起义中的最大战果。

13 日,取得开门红的王兴亚打算率部进攻浏阳同毛泽东亲率的第 3 团汇合,不过因为行军纪律散漫,直到 9 月 16 日上午他才将人马拉到浏阳城下,城内原有的一营守军此时已前去追击第 3 团,仅剩的一个排见王兴亚团数倍于己,直接弃城而逃。第 2 团兵不血刃的占领了第二座县城。

此时,党代表潘心源向王兴亚提议不要停留,赶快向第 3 团刚刚夺下的东门市进军,协助友军夹击那一省军营,但 2 团官兵此时闹起了脾气,这些工人和农民本就是为了混口饭吃才干革命,如今跑了好几天,饭也没能吃饱,因此纷纷要求发放军饷和粮食,王兴亚无法,只能留在浏阳筹饷征粮。

不料,驻扎在长沙的省军此刻已经盯上了王兴亚,第三十五军教导团和独立团各派出了一营兵马从株洲赶到浏阳,于 18 日清晨发动突袭,毫无军事素养的 2 团人马进城之后分散居住,无事之余就四处闲逛,连外围警戒哨都没有派,被打的四散奔逃,没多久便失去了建制,王兴亚、潘心源逃出重围向江西方向撤退,行经文家市附近和民团交火,又被打死打散了部分,王兴亚从此下落不明。

毛泽东亲自指挥的第 3 团表现相较上述两个团也是半斤八两。9 月 11 日,毛泽东、苏先骏率全团自铜鼓出发,当日黄昏不费力气就夺下了浏阳的白沙,次日又直奔东门市,那的守军见红军来势汹汹,弃守该城逃向达浒,毛又兵不血刃拿下了东门市。当晚,自认“所向披靡”的毛泽东兴奋异常,在东门市搞起了群众大会并亲自发表讲话,兴头之余还处决了几个地主为大伙助兴,晚饭时全团官兵都喝得酩酊大醉。

但毛的好运气也到此为止了,9 月 13 日晨,从浏阳赶来的那个省军营向 3 团一营发起了进攻,先前逃到达浒一带的守军也杀了回马枪,绕小道在下午突袭了 3 团侧背。

昨日还不可一世的毛泽东此刻倘若稍有军事素养,正确的做法应是派人摸清敌人的人数和企图后以 3 团的优势兵力分而拒之,而我们的毛书记,既不探明敌情也不让部队防守或是反击,而是慌忙下令让全团向文家市撤退,并让兵败的卢德铭也到那汇合。本就腹背受敌的红军因这毫无逻辑的撤退命令顿时乱作一团,逃死者不计其数,党代表徐骐和深陷激战的一营长汤采芝先后死于乱军当中,全靠苏先骏率部殿后才止住了 3 团建制没有崩溃。

9 月 19 日,毛泽东、卢德铭和余洒度先后逃到文家市汇合,原先五六千人的起义大军现在只剩一千五百人。次日,毛泽东在文家市里仁学校操场上迫真分析了一通革命形势:“我们好比一个小石头,蒋介石好比一个大水缸(笔者不是很理解,这个时候的毛是否知晓自己打的是和蒋介石为敌的唐生智),小石头要打烂那个大水缸,将来总有翻身之日。到农村去,打土豪,分田地,上山打游击,建立红色根据地。”务实的卢德铭等人对上山的意见表示赞同,但余洒度却表示反对,他主张进取浏阳,再攻长沙,这痴人说梦的看法马上被集体否决。

9 月 21 日,第一师残部在毛泽东带领下向萍乡前进,经侦查发现省军已向该地区派遣堵截部队后又转进莲花方向。9 月 25 日,红军行至芦溪县山口岩附近时突然枪声大作,担任后卫的第 3 团遭到了省军第七师第 21 团三营和江西省保安第四大队的进攻,这些省军都是侦查到毛泽东的行动路线后从芦溪一路追来,当地的民团武装见状也想分一杯羹,纷纷出动痛打落水狗,直冲向第一师行军队列的侧翼。

第 3 团团长苏先骏和师部在一起行动,完全不知道发生了什么情况。当省军打到了师部附近警卫部队开枪还击时,他还以为是发生了误会,对余洒度高喊“师长呀!打死的都是自己人,是我三团的呀!都打死了呀”,余洒度不明所以急忙下令吹停止号,参谋处长陈明义听出对方一直在吹冲锋号才感觉事情不对,爬到高处看了一下回头问苏先骏“你三团的军帽顶上有油布吗?”,苏先骏方才明白大事不妙。

这时,我们的前敌书记兼总指挥毛泽东在哪?他丢下了自己本该负责的 3 团和师部抢先带着 1 团脚底抹了油。和当逃兵的毛不一样,卢德铭作为警卫团的老团长不可能放着老部队不管,发现后边的 3 团遭到围攻后他连忙带着参谋胡景玉率两个连折回,试图抢占附近的高地白泥山掩护 3 团逃生,卢德铭率部向黄泥壁边打边退,但发现省军已经占据了白泥山,居高临下射杀殿后的卢部,这位时年 22 岁“暴动总指挥”当场被乱枪打死在山凹处的一座民居附近,胡景玉也中弹身亡,双方部队匆匆经过,甚至没有人顾得上收敛卢的遗体。还是几天后附近的村民周仁榜将其埋在了自家茶树下。

山口岩一役,第一师又损失七八百人,元气大伤,随后在莲花县清点人数只剩下了七百多人,六百多支枪。整支部队无粮缺饷少弹药,官兵对前途普遍感到无望,开小差者、拖枪逃跑者比比皆是,全军士气低沉,弥漫着失败的氛围。毛泽东看到这个情况后跳了出来将剩下的官兵组织起来讲话,首先,他批评了各部队的负责人,把自己的责任推得一干二净,说军官们“把部队指挥得一塌糊涂,真是乱七八糟”,随后宣布将师长余洒度、副师长余贲民、团长苏先骏全部撤职改任前敌委员会委员,全师缩编为一个团,称工农革命军第一师第 1 团,往井冈山撤去。

说到底,无论是中共中央,还是毛泽东,他们所策划的秋收起义从一开始就是脱离实际的空想,毛泽东,这位自诩“饱读史书”,压根没有受过系统性军事训练的教员首次统兵,便不顾客观事实,自认兵力占优就复刻了一把萨尔浒战役明军所犯的分兵大忌,第 1 团遭邱国轩背刺在内的一连串意外更是使失败成定局。其实我们可以看出,长沙一带的省军实际上只动用了两到三个营的兵力,辅以当地守军和民团就将红军三路人马打的大败而逃。

如果说,对初出茅庐的毛而言,战略水准过于苛求,那以“军事天才”人设登场的伟大领袖同样没有表露出丁点战术素养,甚至够不上领导者的基本要求。毛书记给我们表演了半场开香槟,东门市遇险情带头自乱阵脚,在山口岩毫无节操地撂挑子跑路,最后还恬不知耻地把锅甩给基层军官将自己的责任摘的一干二净,秋收起义的主力—警卫团的核心人物,包括前团长卢德铭在内的骨干两死一俘,全部因毛泽东的失误而退出了历史舞台,原先的五六千义军最后只剩七百多人,综上所述,秋收起义的毛泽东,表现与小丑无异。

但就是这场完全失败的秋收起义,就因其总指挥是伟大领袖的缘故成了毛泽东军事神话的开端,甚至在文化大革命期间差点取代“八一南昌起义”成了建军节。