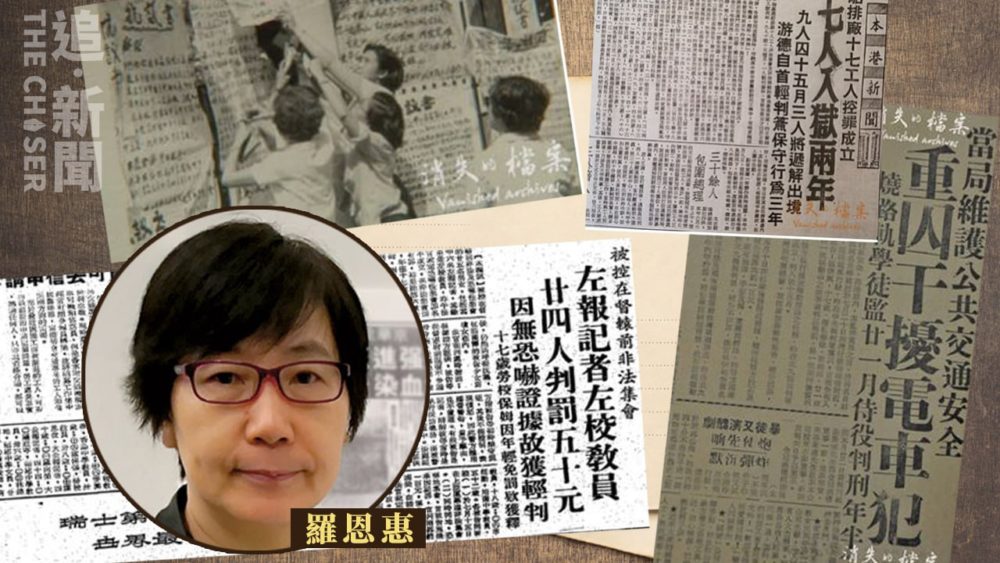

追新闻网图片

《基本法》23条在国际民主社会反对下火速通过。 该条法案标志着香港的法治彻底沦陷,为此流散各地的香港人都在3月23日自发组织各种抗议活动。 三年多前生效的港版国安法已经动摇了香港法治的基础,现在,声称用来「配合」、「补充」港版国安法「短板」的23条将成为钉死香港法治的最后一 颗棺材钉。

自从港版国安法生效以来,香港进入一个严刑峻法、人人自危的年代。 被称为「国安第一案」的唐英杰,因为挂有「光复香港 时代革命」的旗帜,被认定犯「分裂国家」罪,判刑九年(与「恐怖袭击」罪同期执行)。 最近,香港特区法院审理了2019年7月1日占领立法会案,14人被控暴动及「进入或逗留在会议厅范围」等罪,均遭重判,特别是艺人王宗尧及港大学生会前主席 孙晓岚,他们都只是低度参与,却被重判分别74个月及57个月,刑期之重,震惊全港。 暂委法官李志豪指逾千名示威者包围立法会是向特区政府挑战,意图削弱及推翻香港宪制,行为极其侮辱及挑衅,案情极其严重,甚至是暴动案中最严重。

暴动罪既如是,煽动罪何尝不是? 针对媒体的《苹果日报》和《立场新闻》「串谋发布煽动刊物」案,及关乎「煽动意图」的「快必」谭得志案,当事人均遭未审先囚的遭遇。 涉及政治倡议的初选47人案,也是未审先囚三年,期间举证、审理过程都极其争议。 支联会合法存在34年,常委们仅仅因为拒交资料而被捕,期间更将「外国代理人」广泛诠释,控方提供之证据以黑色遮蔽,令辩方无从答辩。 若说以上均涉及政治争议,一些尚未发生的事件,诸如「光城者」案,控方将七名被告(其中六人是中学生)藏有爆炸品视为「串谋恐怖活动」罪及交替 的「串谋导致相当可能危害生命或财产的爆炸」罪,则是夸大其词。 「罗湖爆炸案」尚且有爆炸案例,「光城者」仅是藏有爆炸品。 古思尧更是「未曾示威已被捕」,纯粹是仅仅有示威念头已经被判监九个月,这些都是量刑太重的实证。

特区政府对暴动、煽动等属于公民抗命范畴的判刑如此严苛,不禁使人怀念港英殖民地管治的「仁慈」。 本文提供几则六七暴动案例,供读者对比。

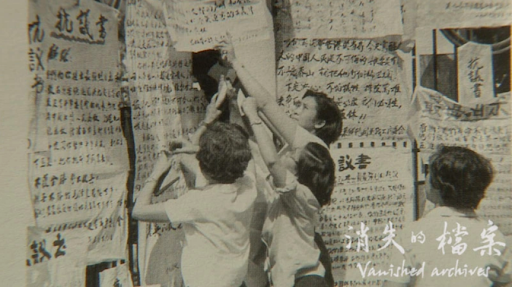

发生于1967年的左派暴动是大陆文革掀起的「红色恐怖主义」向香港延伸。 从示威、罢工演变至满城炸弹,前后历时八个月,共搜获真假炸弹8074枚,造成51人死亡。 7月12日开始滥炸平民,8月下旬炸死清华街小姐弟继而烧死播音员林彬等。 炸弹浪潮开端,《明报》发表社论:「恐怖主义,人人自危」。 港共的目的是「迫中央上马,提早收回香港」,直接危害殖民地的管治,港英政府被迫镇压。 整个暴动期间被捕人士接近5000,检控的共1936人。 显然,67暴动比2019年港人的抗争,无论从性质到后果看,都要严重得多,但是判刑却轻得多。

重罪轻判的个案

一,关于「煽动」罪

据1967年6月16日《明报》报导,市政事务处司机余英海,被控于6月5日及6日分别向同事赵立民、陈良华、马卓振及林志生恐吓,警告他们若不参与市政事务处之 罢工,外出即会被殴打。 余英海对林志生称:「港英当局占领香港百年,要偿还血债」等,判处被告引用煽动性标语,触犯紧急法例罪名成立。 法官指案情严重,「引用煽动性标语」及「言论之紧急法例」罪名成立,每项囚七个月,同期执行,共入狱七个月。 从这案例可见,法官指案情「严重」,在左派暴动期间仅判七个月。 「快必」谭得志被指于2020年在香港各区摆街站,叫喊「黑警死全家」等口号,被裁定「发表煽动文字」等十一项罪名成立,判囚40个月及罚款 5000元。

二,关于「非法禁锢」罪

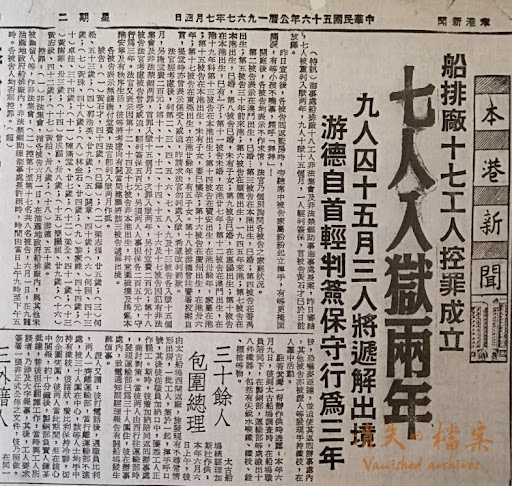

根据1967年7月4日《明报》报导,1967年6月1日早上八时,几十名油麻地政府船排厂工人非法禁锢助理海事处长许雨时,要求他将被撕走的「反英抗暴 」标语再度贴上。 助理海事处长被禁锢在写字楼直至晚上,工友要胁若不能再贴标语誓不罢休。 ,十七人控罪成立,自首的工友游德曾经扬言要「打死西人」,最后获从经发落,判守行为三年。 法官指任何人予人以非法扣留都是法所不容,犯此种罪行者,亦应受严重处分。 最后十五名被告「被重判入狱十五个月,另付堂费二百元。无钱则加刑两月,或二年。」这里所谓「应受严重处分」,也只是15个月 。

三,放炸弹、 烧路轨等严重干扰公共秩序

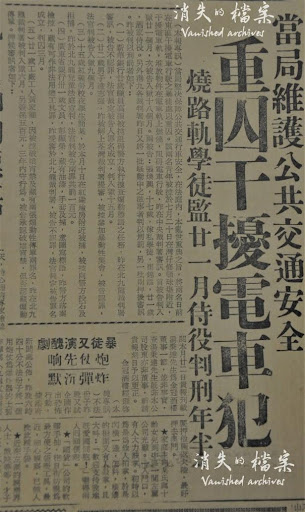

据1967年7月23日《明报》报导,十七岁的家俬学徒张焕兴,及廿一岁酒家侍役崔锦添,被控7月20日于湾仔修顿球附近堆放物件在电车轨上燃烧,阻碍 电车行驶。 法官指案情严重,将首被告「重囚」21个月,次被告入狱18个月。

同一天法庭判决还有:

- 廿二岁男子凌志强被控参加暴动性集会罪成,于荃湾裁判署被判入狱九个月。

- 十五岁红磡劳工子弟学校学生简某,被控于7月10日向警方投石及拒捕,两罪均成立。 于北九龙儿童法庭宣判两罪共罚一百元正。

- 广东省银行卅一岁文员彭显荣,藏有油漆、手套及扫,意图写标语。 于北九龙裁判署被控「藏有可作非法用途工具」,罪名成立判囚三个月。

- 廿一岁工人黄家权被控「破坏宵禁」及「藏有两张煽动性传单」罪名成立,于北九龙裁判署被判入狱六个月。

上述案例跟反修例运动被捕人士案例相似,「暴动性集会、投石拒捕,身上有传单或手套等等」都是似曾相识,刑期却有天壤之别。

四,挑战公权力

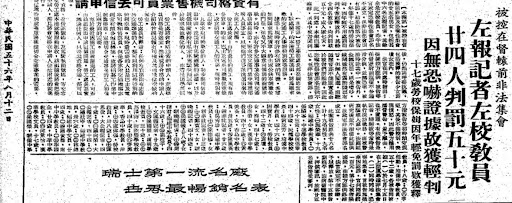

5月18日开始一连四天,每天数以千计的群众在港督府外示威游行,他们指骂当值人员,强迫接见的副官听他们念毛语录。 武装员警、防暴队守在草丛后面,连续几日都没有行动。 7月15日,28名男女来自左派报馆及爱国学校之教员于上亚厘毕道督辕府前举行非法集会。 紧急令下,在总督府外无视法令聚集,公然挑战权威与制度,当中有教师也有校长。 法官裁定他们非法集会罪名成立。 24人被判罚款50元正;首被告施荣华加控恐吓性集会,两罪共罚款100元。 其中年纪最小的劳校保姆,只有17岁,因年幼法官不处罚当庭释放。

若说七一占领立法会案是挑战政府权威,这样这群教师及记者则完全蔑视法律,视殖民地政府如无物,贯彻了中共的「三视运动」精神(即仇视、鄙视同蔑视,反击 政府的《紧急法令》。左派群众「反英抗暴」被要求如果被捕,要坚守「三不原则」- 不上证人台、不聘请律师、不答辩,否定港英管治)。 从案例可见,即使冒犯了港英的「宪制权威」,法官也只是轻判。

对少年犯从轻发落

受「红色思想」影响,1967年时,一大批少年参与了暴动,形成一个独特的「少年犯」群体。 近十多年来,部份少年犯非常活跃,他们成立组织,又透过投资电影、纪录片、舞台剧,出版书籍及各种联谊活动要求「平反」并争取抹除其刑事记录,从而引起社会注意,使 人有错觉认为他们受到严苛的刑罚。 但这些到处伸冤的少年犯都略去一些事实:一,他们的刑期都相对较轻(见附表);二,法官都曾经给与他们轻判或不留案底的机会,但他们为贯彻中共的「 三视运动」(见上文)选择宁可坐牢的命运,包括近年锐意寻求平反香岛52名师生案中的曾宇雄。

根据统计,少年犯共154人,年龄由11-16岁,刑期以2-6个月为多,他们的具体罪名和刑期如下:

| 罪名 | 人数 | 刑罚(最高 / 最低) |

| 暴动 | 37 | 六个月 / 一天 |

| 藏有煽动性海報 | 24 | 38天 / 一天 |

| 参与恐吓性集会 | 24 | 三个月 / 7天 |

| 非法集会 | 19 | 六个月 / 7 天 |

| 违反宵禁令 | 12 | 68天 / 1 天 |

| 其他 | 38 | 六个月 / 1 天 |

| 总数 | 154 |

资料来源(HKRS 292-2-1)及说明:上表乃根据惩教署少年犯名单整理,上述名单仅记录在感化所服刑的人。 有些犯人案发时虽然尚未达到18岁,却因为行为及态度恶劣而被送去监狱服刑,故不在名单内。 这个图表清晰说明,这些少年犯的罪名及刑期,同今天抗争青年的罪名和刑期比,港英法官明显「仁慈」得多。

减刑及赦免递解出境

除了轻判少年犯外,1967年10月政府建议修订法律宽待青年犯人,法案名为「一九六七年青年犯人法案」,给予青年犯人更宽厚对待。 在感化院羁留之最短时间原为两年,现减为一年。 那些被判重刑的,在暴动稍后平息时港英政府多次减刑。 随着暴动落幕,「监犯徒刑审查委员会」于1969年5月再推行怀柔政策,给予十一名被判有期徒刑四年至五年的犯人减刑,在港督同意下刑期减至不超过三 年。

1973年,外交官出身的麦理浩分批特赦六七囚徒,向警署投弹炸伤11人,在太子道投弹导至3死38人受伤的暴徒。 两起重大炸弹案本来被判终身的,最终仅服刑7年就得到港督特赦,并于1973年释放。

| 犯人 | 判刑(年) | 获释日期 |

| LEUNG Pun | 5+5+8+5 同期执行 | 1973年6月9日 (1973年释放) |

| CHAN Yuk-Wa | 10+10 同期执行 | 1974年7月4日(1973年释放) |

| MOK Siu-Kui | 12 | 1975年12月24日(1973年释放) |

| LO Shui-Yan | 12 | 1976年2月15日 (1973年释放) |

| LO Lun | 9 | 1976年3月28日 (1973年释放) |

| IP Tat-Shing | 10+5+终身监禁 | 提前於1973年特赦 |

| Chu Wing-Chuen | 终身监禁 | 提前於1973年特赦 |

在暴动中犯了重罪或庭上表现嚣张的,有多宗法官建议刑满级要递解出境。 这些附带递解出境建议的罪犯,最后都获免去此附带刑罚。

丁, 结论:哪个政权更不堪?

从以上比较不难看出,当年港英对暴动犯的判刑远比今天港共的判刑要轻得多。 特别考虑到当年港英面临的是一场左派持着中共撑腰意图夺取其政权的暴动,今天港共面临的只是群众抗议强推《逃犯条例》(等于拆除两制之间的防火墙)而产生的暴力 抗命,性质完全不同,而造成的严重影响也不可同日而语(当年造成51人死亡),但是,港共法庭的判决却远远严苛于殖民地法庭。 为什么会这样呢?

笔者认为原因有三:港英时期虽然总督大权独揽,但法庭仍然能够相对独立于行政部门,而不必事事以总督的意见为依归,当年法庭就驳回不少控方提出的起诉。 但是在今天,单是「指定法官」这一措施已经使法官要完全配合政府的严苛政策。 特别在习近平提出香港要实行「三权合作」之后,香港的司法部门已经失去对行政部门错误政策实行制衡和救济的作用。 此其一。

殖民地时期虽然总督大权独揽,但是宗主国却是一个民主的政体,宗主国的民主对殖民地的独裁产生一种无形的监督制衡作用。 例如英国国会就曾经派人来港视察港英当局对暴动者的处理,确保暴动者没有受到不人道的对待。 由于宗主国是一个民主的政体,所以亦比较尊重人权,在宗主国的压力下,港英也被迫对囚犯作出减刑及赦免的措施,此其二。

殖民地时期的香港虽然没有民主,却有充分的自由,这本身对统治者来说就是一种有效的制衡。 所以当年叶锡恩议员可以就暴动囚犯的安危福祉发表公开信。 《远东经济评论》可以派记者李国能(回归后成为第一任终审法院首席法官)入狱中采访了十名左派囚徒,每人访谈两至三小时,写成一篇四千多字的特稿“Red Sun Over Stanley” 。 公民社会的努力(例如叶锡恩)和传媒第四权(例如李国能)在充分自由的社会里就能够发挥纠错纠偏的功能,以及保障正在受刑罚的人能够免除不人道的对待。 此其三。 今天,黎智英、戴耀廷、郭家麒、何桂蓝、谭文豪、毛孟静、黄之峰等等未审先囚三年,这种司法不公被囚者无法言说,错误谁来纠正? 邹幸彤尚未定罪,却被剥夺与至亲通讯的错误谁来纠偏? 此时此地,对读六七暴动案例犹具时代意义。

作者:罗恩惠 ,资深香港传媒人,曾执导六七暴动纪绿片《消失的档案》,重现了香港1967年暴动,这场暴动也被称为“香港式文化大革命”。

Author: LO Yan-wai, veteran journalist in Hongkong and director of the documentary “Vanished Archives”. The documentary recalled the 1967 Riot in HK, also known as the Cultural Revolution in HK.

20240323