张智程、江旻谚、何明彦、易大为、陈为廷 来源:上报 2024年04月25日

Chris Miller指出,台湾很认真在思考如何让自己不只是一个生产GPU的国家,因为AI还会衍生出更多不同的生意,台湾不会只想关注在晶片制造。 (美联社)

引言:

《晶片战争》一书中文版在台湾出版满一周年,国科会科技民主与社会研究中心的半导体产业政策研究组(DSET-SEMI)专访作者克里斯米勒(Chris Miller),谈论过去一年来他与台湾半导体产业与政策界讨论的观察。

米勒提到,相较于一年前首次来台,台湾产业与政策界现在更聚焦AI产业对晶片供应链的影响,以及台湾在AI产业链中所能扮演的角色;另外,过去一年,台湾厂商对中国大量补贴成熟制程半导体所造成的冲击也更加忧虑,延续米勒在今年一月投书《金融时报》时提及美国政府可能反制方案,DSET-SEMI在访谈中逐项讨论了美国政府目前最新反制中国成熟制程晶片的的可能政策选项。

此外,访谈也聚焦盘点美国《晶片法案》过去一年来预算补贴的执行状况、台积电在美国亚利桑那州与日本熊本的设厂情形评估,以及美国在过去一年加大支持印太地区盟国施行供应链多元化的策略。

这份访谈是DSET-SEMI的「半导体政策访谈」系列的首篇访谈,未来还会持续访谈台湾与国际半导体政策专家,追踪半导体政策最新动态。本次访谈时间是在2024年的3月30日。以下为访谈全文:

DSET:《晶片战争》中文版去年三月在台湾出版,刚好满一周年。当时你才第一次来台湾。过去一年你应该也访台蛮多次?

米勒:也没有很多次。后来这一年我去了台湾三次。

DSET:那也蛮多次的。这一年来你和台湾半导体产业界和政策界的讨论,有什么样的变化吗?

米勒:我想一年前讨论的话题,第一是聚焦在美国对中国的出口管制,第二是供应链多元化的相关问题。一年过后,这些议题还是讨论焦点。但过去这一年还有一个话题更加突出,也就是AI对晶片供应链的影响。大家都在关注AI会怎样影响不同种类晶片供需的变化、怎样影响倚赖晶片产业的不同科技,以及台湾可以在AI产业中扮演怎样的角色。我想这是过去一年最大的变化。

过去一年与台湾最大讨论变化:聚焦AI

DSET:关于AI的讨论比较多是台湾的公司还是政府提出的?具体来说讨论哪些议题?

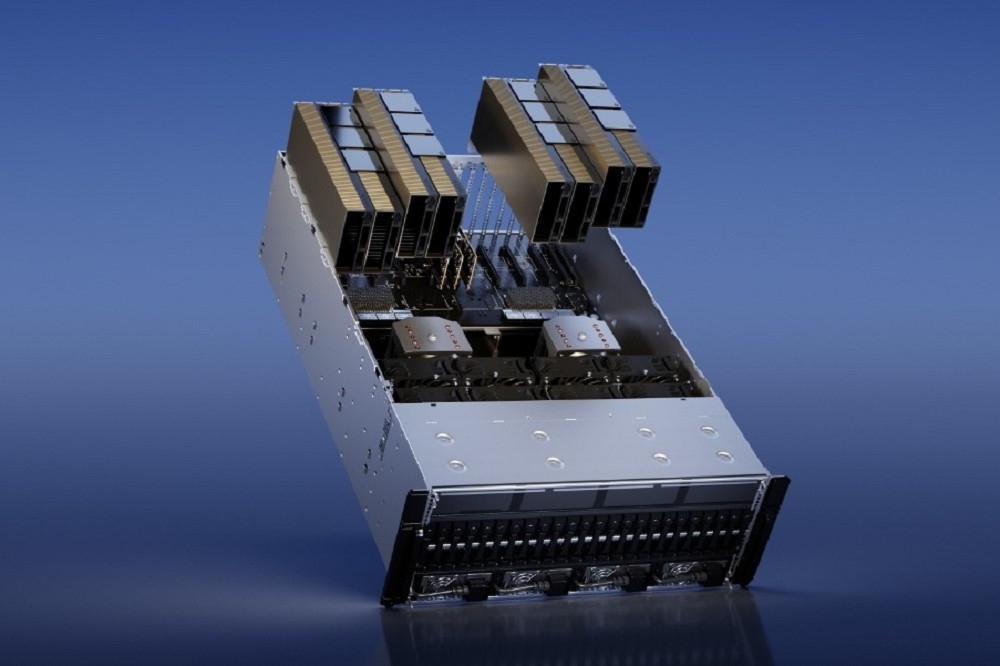

米勒:有很多不同面向。最关键的问题是:未来AI晶片的需求是什么?这当然对公司很重要,因为他们要规划生产,同时政府也想知道它要支持哪一类的AI晶片、要怎支持。尤其台积电现在基本上生产世界上所有的GPU,大家都很好奇它对GPU产能的预估,会不会成为未来GPU整体产能的限制。这对公司而言当然有商业意义,对政府也很重要。所以你会看到一些AI公司去跟政府说我们两年、四年,或六年后GPU产能就会不足了,所以我们应该补贴,或允许其他国家政府去增加补贴。这是第一个讨论议题。

第二个议题是,如果投资AI硬体是第一步,投资AI软体和应用是第二步的话,现在哪些公司和国家会在AI的应用领域扮演不同角色,还有很多不确定性。我和台湾政府、业界讨论了很多台湾可以扮演的角色。我想台湾是很认真在思考如何让自己不只是一个生产GPU的国家。这当然是一个好生意,但AI还会衍生出更多不同的生意,你不会只想关注在晶片制造。

AI运算GPU炙手可热,图为辉达H100核心GPU。 (取自辉达)

在所有已经整合进AI产业链的国家清单中,台湾绝对是名列前茅的。但大部分AI所创造的经济价值并不会是在硬体上,而是软体应用。台湾面临的挑战是它当然在硬体上有非常强的地位,基本上就是Nvidia、Google、和台湾生产所有的硬体,也许还有韩国,但台湾要怎样在AI应用上也有斩获?现在只有少数美国公司在领导这个领域,对台湾来说,可能也不需要赢得大量的AI应用市占,只要获得一小部分市占也意义重大。但大家还在探索的是:台湾要如何在这个市场中成为更大的玩家?

台湾业者聚焦中国成熟制程半导体冲击,美国反制措施未定

DSET:相对于AI这样还在发展中的讨论,另一个过去一年台湾业界聚焦而且比较有共识的,就是中国过度补贴成熟制程晶片造成的产能过剩,将会对台湾造成冲击。这也是你跟台湾业者和政府讨论的议题之一吗?

米勒:是的、是的。特别是跟台湾的半导体公司。有很多公司特别提到现有的中国成熟制程半导体产能对价格的影响。过去几个月我们已经看到成熟制程半导体的价格下降。其实我蛮惊讶台湾对这个议题讨论得这么急迫。我原本预期台湾业界会把它当作一个三、五年后的问题,但现在看来,很多公司是把它当作一个现在进行式的冲击。

DSET:今年一月,你特别投书《金融时报》,警告各国政府必须注意中国成熟制程产能过剩的威胁。你预估未来三年内,中国成熟制程晶片产能将成长60%,五年内可能增加一倍,会冲击现有的厂商,使各国愈来愈依赖中国晶片。当时你也列出几项美国政府的反制措施。现在又过了三个月了,根据你的理解,美国政府已经厘清他们的政策选项了吗?

米勒:我觉得还没,但DC非常关注这个议题。其实我昨天早上(编按:2024年三月底) 才在一个圆桌论坛上和一群美国政府官员讨论这题。我想他们的关注是出于两个脉络:一个是对中国在各领域的产能过剩的担忧,包括电动车和造船;另一方面是美国对中国成熟制程半导体的依赖会冲击经济安全。这不只是对德州仪器这种单一成熟制程厂商的影响,它更是一个国家安全问题。

那可以怎样因应呢?第一个,传统的做法就用关税。关税或许能有些作用,但因为晶片的供应链太复杂,关税不是一个很好的工具。因为你担心的不是美国直接从中国进口晶片,而是担心中国的晶片被送去其他地方,比方说越南,然后组装进其他产品,再送到美国或其他市场。所以你只对从中国进口的晶片课关税不是一个现实的解方。这是第一个选项,但相当复杂。

第二个选项是你可以禁止中国成熟制程晶片进入美国「关键基础设施」。而且你可以把这个「关键基础设施」定义得很广,包括电信、医疗器材、医院系统、交通系统,等等,这样你一下就涵盖了很大部分的经济领域。而且这也不能说不合理。比方说我们在Covid期间的晶片短缺就学到:一小部分的晶片短缺就可能造成整个汽车产业数百亿美元的损失,冲击整个美国的GDP。当你考虑到中国这么常经济制裁其他国家,你当然不会希望你国内最大的制造商愈来愈倚赖中国晶片。所以美国政府也在研究:你是不是可能减少或最终完全禁止这些晶片进入关键基础设施。

第三个选项,我会把它称作是「公开谴责」(naming and shaming) 这些采购愈来愈多中国半导体的美国公司。我不会意外看到美国国会接下来举办一些听证会,召集一些美国公司CEO,要求他们解释自己的采购决定、评估这对资通安全的影响、说明他们怎样确认这些中国晶片不是来自于被美国制裁或被放在实体清单上的公司,用这个方式来营造舆论压力,让美国公司更加谨慎。

中国过度补贴成熟制程晶片造成的产能过剩,将会对台湾造成冲击。 (取自中国日报微博)

我想美国政府现在在想的就是这三种政策选项的综合。这些选项各自都不完美,但也许综合在一起可以阻止更多美国公司购买中国晶片。

DSET:针对关税的部分,你文章中也提到另个选项,这同时也是美国众议院「美国与中国共产党战略竞争特设委员会」在今年一月致信给美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo) 与贸易代表戴琪(Katherine Tai)倡议的,也就是不直接对「中国晶片」课关税,而是对「所有内含中国晶片的电子产品」加征「零件关税」(component tariffs)。这跟你刚刚提的选项稍微不同。这还是目前讨论中可行的选项吗?

米勒:对,你是可以这么做,但在行政上这是很复杂的。比方说你进口一个电动牙刷,里面内含一个中国晶片,那你现在要针对这个牙刷里面的中国晶片课征关税,你就必须先知道这个牙刷里面有哪些晶片,这些晶片价值多少?又比方说一辆汽车,它价值三万美金,里面内含一个价值一美元的晶片,你对它实施了100%的关税,让它成为了成本两美元的晶片。这对制衡进口一辆内含中国晶片的三万美金的车,可能也没什么帮助。所以这就是有点棘手的地方。但目前这两种课征关税的方式,都还是被考虑的政策选项。

DSET:但听起来是比较不可能的选项?

米勒:我不知道。我想都还是可能的。

针对中国成熟制程出口管制已不被考虑

DSET:你在投书中提到的另一个选项是各国政府反过来补贴使用「非中国制成熟制程半导体」的公司,这可能也是对台湾公司有利,也比较关注的。这还是目前可行的选项吗?

米勒:我想日本政府对这比较有兴趣。但在美国,这会需要国会通过立法来提供补贴,有鉴于现在国会的运作,我想这不太可能发生。

DSET:最后一个应对中国成熟制程的选项是扩大出口管制。你在投书中是完全没考虑这个选项。目前美国对中国出口管制是主要针对先进制程。我们观察到,美国商务部的产业及安全局(Bureau of Industry and Security) 在2023年12月出版的晶片供应链报告中,还是提到出口管制和关税,作为两个可能制衡中国成熟制程半导体的政策选项,但两个月后,2024年2月,美国商务部的助理部长Thea D. Rozman Kendler已经宣布出口管制不会扩及成熟制程晶片。就你理解,这个政策转变是怎么发生的?针对成熟制程的出口管制已经完全不被考虑了吗?

米勒:对。我想这现在已经不被考虑。原因有二,第一是如果你要扩大对成熟制程的出口管制,你是无法跟盟国达成一个出口管制的多边协议;第二是,你不知道这个管制可以有效多久。假如你要禁止向中国销售光阻剂,这就会造成巨大的短期问题,也可能对国际供应链造成冲击,因为许多中国公司,包括中芯,也为西方公司生产半导体。另外,中国也可能在相对较短的时间内就能学会生产成熟制程所需的化学材料。在半导体设备上则比较复杂,中国理论上已经拥有可以生产20奈米半导体的曝光机,虽然我们从未真的看过它们,也不知道它们到底有多好。不过整体而言,要制造成熟制程的生产设备是比先进制程简单的。一般认为中国会比较容易能找到规避出口管制的方式。

预计2024年内美国会有部分反制中国成熟制程晶片政策出炉

DSET:那么不管是哪一种反制政策,你认为美国政府推出这些政策的时间点会落在什么时候?我们现在看到商务部刚在一月启动针对中国成熟制程半导体供应链的调查,目前还不知道会耗时多久。你认为在2024年美国大选前,会有相关政策出炉吗?

米勒:我不确定。目前还很难预测这些辩论会怎样演变。我认为很可能在选前就会有部分政策出炉,但这倒不是因为选举驱动,而是因为大家认知到,如果你想要去影响各公司在未来五年的采购行为,你必须赶快行动。因为中国的新产能很快就要上线了,你不希望落后太多。

美国可能推出禁止中国成熟制程晶片进入美国「关键基础设施」的政策,期中包括电信、医疗器材、医院系统、交通系统等等。 (本报制图)

DSET:除了美国之外,你在投书中提到欧洲跟日本的合作相当关键,目前他们的态度怎么样呢?

米勒:我想日本非常关注这个问题,因为日本厂商也面临来自这些受到大量补贴的中国厂商的竞争。但日本也很清楚它无法单独行动,所以现在大部分都在关注美国政策如何发展、如何与美国协调。

欧洲则更复杂。欧洲国家的行动总是很迟缓,因为他们有很多成员国。其中一些国家像德国特别关注这个问题,因为他们的公司可能受冲击。欧盟执委会的贸易部门一直在关注中国在各个领域中产能过剩,比方说最近针对中国电动车的调查,同时也关注成熟制程半导体的产能过剩。但贸易官员通常要等到他们看到产业损害的证据后才会做出回应。我想现在才只是中国成熟制程半导体危害市场的非常初期的阶段,所以你如果要取得实际损害的证据,可能要等个几年才能去构成一个法律裁决。

我想美国跟日本会觉得不能等太久,最好是快点采取行动。但欧洲比较可能在像大多数议题一样慢慢来,比较像是一个回应者,而不是领导者。

DSET:不只对成熟制程,我们近期也看到日本政府对进一步出口管制表达更多担忧。跟过去两年相比,这方面的讨论有什么变化吗?

米勒:我认为这些反应都是两年来的常态。我想当出口管制涉及到多边协作的时候,每个国家都希望其他国家去采取成本更高的措施。在这个案例里,美国是最重要的行动者,日本则很习惯在涉及中国议题时躲在美国身后。有时候即便日本也很支持这些行动,它也有充足的动机去让这些行动看起来都是美国在主导的,所以当中国来指责日本时,日本可以把责任推给美国。荷兰总理前几天访问中国,这也很有趣。中国似乎不相信荷兰是自己在采取行动,而是美国要求他们对中国采取出口管制,因此中国似乎意识到去惩罚荷兰是没有用的。

美国也相当清楚这个动态。所以美国官员就会跟你说,他们很清楚美国就是要常常承担不成比例的中国报复的成本,因为其他国家都想等我们先行动。我想这就是不可避免的运作方式,大国先行动、承担更多中国压力,小国再跟着行动。

DSET:就你和台湾政府与产业界讨论的结论又是什么呢?

米勒:台湾在某种程度上和美日占据相似位置。你既有会受到冲击的成熟制程厂商,也有会因晶片价格下降而受惠的电子产品厂商。所以台湾就像在美日一样会对此有争论。台湾相对美日是一个小国,难以独自行动,我想台湾还是会先观察其他国家怎样行动才采取措施,毕竟以台湾的规模,单独施加关税也是效益不大的。

《晶片法案》补贴执行:美国政府对英特尔有期待,但补贴未独厚

DSET:接下来的问题是对美国《晶片法案》的执行回顾。 《晶片法案》的补贴结果在今年陆续出炉,但美国政府的补贴逻辑似乎还是有点模糊。美国政府最初提到《晶片法案》的目标是为了让美国保有先进制程的产能及维系国家安全,照这个逻辑,台积电可能需要获得更多的补贴,但我们看到反而技术落后的英特尔也获得了相当大比例、甚至是更多的补贴。你认为《晶片法案》目前的执行结果符合当初的目标吗?

米勒:嗯,我想一部分答案是:你应该不会太惊讶美国国内政治的考量也参杂这个决策过程中,它可能很自然地会偏好本国公司而不是外国公司。但我也想指出两点事实:第一,如果你看未来十年台积电、三星、与英特尔在美国计画的投资,英特尔的规模要大很多。当然这些投资是否能落实还有待确认,但目前它预计投资1000亿美元。美国政府依据《晶片法案》预计补贴英特尔大约15%的资金,我想这大致上和补贴台积电与三星的比例是相符的。 )

第二,显然,英特尔在过去十年表现非常糟糕,这毫无疑问。但现在新的领导团队,目前在他们试图改革的第三年,有一个合理的策略来扭转公司的局面。至少在制造技术上,有迹象显示他们正在取得进展。

有些人主张你只能赌在一家先进制程公司,这可能是对的,也可能不对,我们无从得知。但美国政府则是选择赌在台积电、英特尔、三星三家公司身上,看看谁能赢得这场竞争。我想最后很可能会有不只一个赢家,而是会有好几家能够生产先进制程半导体的公司。这是美国政府期望的结果,它希望最后能有一个更竞争的市场。

所以我想英特尔确实成功说服了美国政府它正在扭转局面。它的成果还有待检视,但我想如果你观察股市的话,英特尔的股价比几年前的表现要好很多。这也解释了为什么美国愿意在它身上下那么大赌注。

DSET:台积电在亚利桑那的建厂计画过去一年多来也面临很多挑战,中间也宣布量产时间必须延迟。你怎么评估这些挑战?美国政府和台积电能顺利克服这些挑战吗?

米勒:我想有几点:第一是,其实不只台积电,英特尔、三星都公开延迟了他们在美国的生产时间表,部分是因为施工厂商的延迟,部分也因为电脑和智慧手机去年的市场是有下行的趋势。所以其实你延迟一点也不是坏事,因为市场就是不如预期。

第二点是,确实很多媒体报导说台积电在亚利桑那有很多意料之外的挑战,包括对劳工或施工厂商的管理,我想台积电一直都在学习如何在美国营运,这是它第一次在台湾和中国以外的地方进行大规模「绿地投资」(greenfield investments),跟过去的经验是很不同的。我想台积电在过去这段时间已经学到很多和当地厂商合作的方法。三星和台积电在这方面的差异是值得注意的,三星在德州已经营运二十年了,它就没这种延迟问题。我想这就是一个学习曲线的问题,台积电不得不克服。

DSET:近期我们看到一些台积电前从业人员对台积电亚利桑那设厂的忧虑。你在近期与美国官员的讨论中,还有观察到对这些忧虑的讨论吗?

米勒:我不认为相较于过去几年有任何新的讨论。 《晶片法案》的补贴架构已经完成。有些讨论说会不会有第二轮《晶片法案》补贴,我想可能会有,但规模会较小。我想五年后美国政府回看晶片制造的多元化状况,它会觉得自己处在一个面对中国危机时更有利的位置,包括电子组装、半导体封测、或整个电子产业链都会降低倚赖中国,使整个供应链更有韧性。这也是《晶片法案》想要达成的目标。

美国政府扩大支持日本和印太地区产业链转移

DSET:最后一组问题是关于日本和其他印太国家。去年《晶片战争》出版时,你书中几乎没处理到的问题是台积电到日本设厂的可能。但过去一年最意外的发展或许是台积电在熊本设厂的成功,现在甚至预计新设第三座厂,生产三奈米晶片。相较于对亚利桑那厂可行性的质疑,台积电创办人张忠谋对日本厂是大加赞扬,充满期待。你如何评估台积电对日本的投资?有些论者说,如果美国政府半导体战略的目标是分散产业链,降低风险,那似乎日本会是比起美国更有经济效率、也能分散供应链风险的选项,你怎么回应这种说法?

米勒:如果单看台积电的话,它当然对日本投资非常兴奋,媒体上也有许多针对台日合作的特定报导。但放大到美国、欧洲、日本来看的话,我想这三个区域的故事都是相近的,那就是来自不同公司在各区域的投资都显著增加,台日合作也是符合这个趋势。

对台积电来说,日本在很多方面是一个很吸引人的投资地点。第一是它很近,航程才三小时。第二是大家说台日有文化相似性,我不大确定,其实我们看看台湾的半导体业,很多人其实都有家人在美国,到底台湾半导体业是跟日本还是美国在文化上比较接近呢?我也不确定。但大家都说跟日本比较近。我想对一些要求供应链多元化的台积电客户来说,日本、德国、亚利桑那可能没有太大区别。日本也满足多元化的需求。过去一年的趋势似乎是台积电和它的供应商以及生态系统确实对日本感到更加兴奋。

对美国而言,将台积电分散到印太盟国,包括日本和菲律宾,也是一件可以是一个兼顾国家安全和分散风险的选项。 (取自@biccameraman)

DSET:扩大看到整个印太地区,美国商务部对日本半导体投资持正面态度,美国商务部长也承诺要协助在菲律宾半导体厂增加一倍。这是否也是过去一年的新转向?也就是不强调产业链都要移回美国,而是分散到印太盟国,包括日本和菲律宾,也可以是一个兼顾国家安全和分散供应链的选项?

米勒:我想这完全正确。美国官员已经公开说过很多次,他们并没有要把所有制造业带回美国,这是不可行的。美国商务部长雷蒙多几个礼拜前在菲律宾、拜登访问越南、同时美国也和印度有一系列高阶科技协定,这代表美国意识到这个区域的国家都必须扮演更大的角色在供应链的重组上。实际上会去越南和菲律宾的不会是高阶制造,而是电子组装或封装测试,我想许多台湾公司也已经在菲律宾和越南投资,台湾可以在这波趋势中获益。我今年一月时去了印度的泰米尔纳德邦,苹果试图在那里生产iPhone,希望在2025年达成在那里生产四分之一的iPhone。那是谁在那里组装iPhone呢?就是富士康。所以供应链多元化其实也在强化台湾和印太地区许多其他国家的经济关系。

其实台湾和中国之间的晶片贸易中,大部分台湾出口到中国的晶片都是为了在组装后重新出口到地方。随着组装产业链转变,台湾的晶片贸易也会转变,又因为晶片贸易占台湾贸易那么大比例,整个台湾的贸易对象都会有很大的转变。苹果就是一个很好的例子,直到去年,每一个iPhone的处理器都是从台湾出口到中国组装,到了2025年,其中四分之一可能会是从台湾出口到印度。这代表台湾对中国的出口会持续下降,转移到印度、菲律宾、越南,这对台湾也意义重大。

DSET:去年你在《晶片战争》的新书发表会上和张忠谋对谈,他不断追问你一个问题,也就是美国到底希望要有多少比例的半导体在本土生产。今年二月我们看到美国商务部长雷蒙多给出了一个目标,希望在2030年达到全球20%的先进制程晶片在美国生产。一年过去了,你认为美国政府已经对未来十年的晶片产业链分部有更清楚的图像了吗?包括有多少比例产能要到美国,多少要留在印太地区?

米勒:我想你知道政府官员通常都不会是很好的产业规划者,常常会犯错误。我想我们不应该期待美国政府有一个十年规划。不管怎样十年后雷蒙多也不在位置上了,就算她有这个计画也没办法执行。首先,关于供应链,我们讨论了很多先进制程晶片会在哪里生产的问题,但一台手机、电脑、或任何东西都有上百万中不同的零组件,所以我们也应该讨论其它这些供应链的问题。这就是印尼、越南和其他国家在着手的地方,而这些供应链的分散也是很重要的。这些分散不是从台湾分散出去,而是从中国。对台湾来说是有益的。

至于先进制程晶片要在哪里制造,我想雷蒙多指的是在2030年美国要有20%的AI 加速器在美国制造,所以不是一般的先进制程晶片。她没提到手机或电脑,而是加速器。 20%不是一个很大的数字。这代表台积电还是会生产80%,或许三星会制造一些,但对我来说这跟今天的状况相比也不是一个巨大的转变。

DSET:感谢Chris,最后一个问题,你未来一年的写作计画又是什么呢?准备写下一本书关于半导体和AI吗?

米勒:喔没有。我未来一年最主要的计画就是带小孩,因为我很快又要当爸爸了。所以如果你发现都没我的消息的话,不要担心,我就是在带小孩。

DSET:恭喜Chris!期待你带小孩来台湾玩的那天。

米勒:谢谢!

※ 本文为《上报》与国家科学技术委员会・科技民主与社会研究中心「半导体产业政策研究组(DSET-SEMI)」的企划专题。文内省略若干学术格式,有兴趣的读者请参见科技民主与社会研究中心官方网站。本文主笔:陈为廷(特约撰稿人);访谈:张智程(研究组长)、江旻谚(海外研究员)、何明彦(海外研究员)、易大为(海外研究员)、陈为廷(特约撰稿人)