早上有朋友转给我哥大校长的公开信,给人一点乐观的印象:尽管学校不会从以色列撤资,但是承诺帮助巴勒斯坦的卫生和教育。呼吁学生主动撤离营地,配合接下来的毕业典礼,接下来会支持学生抗议的权利。

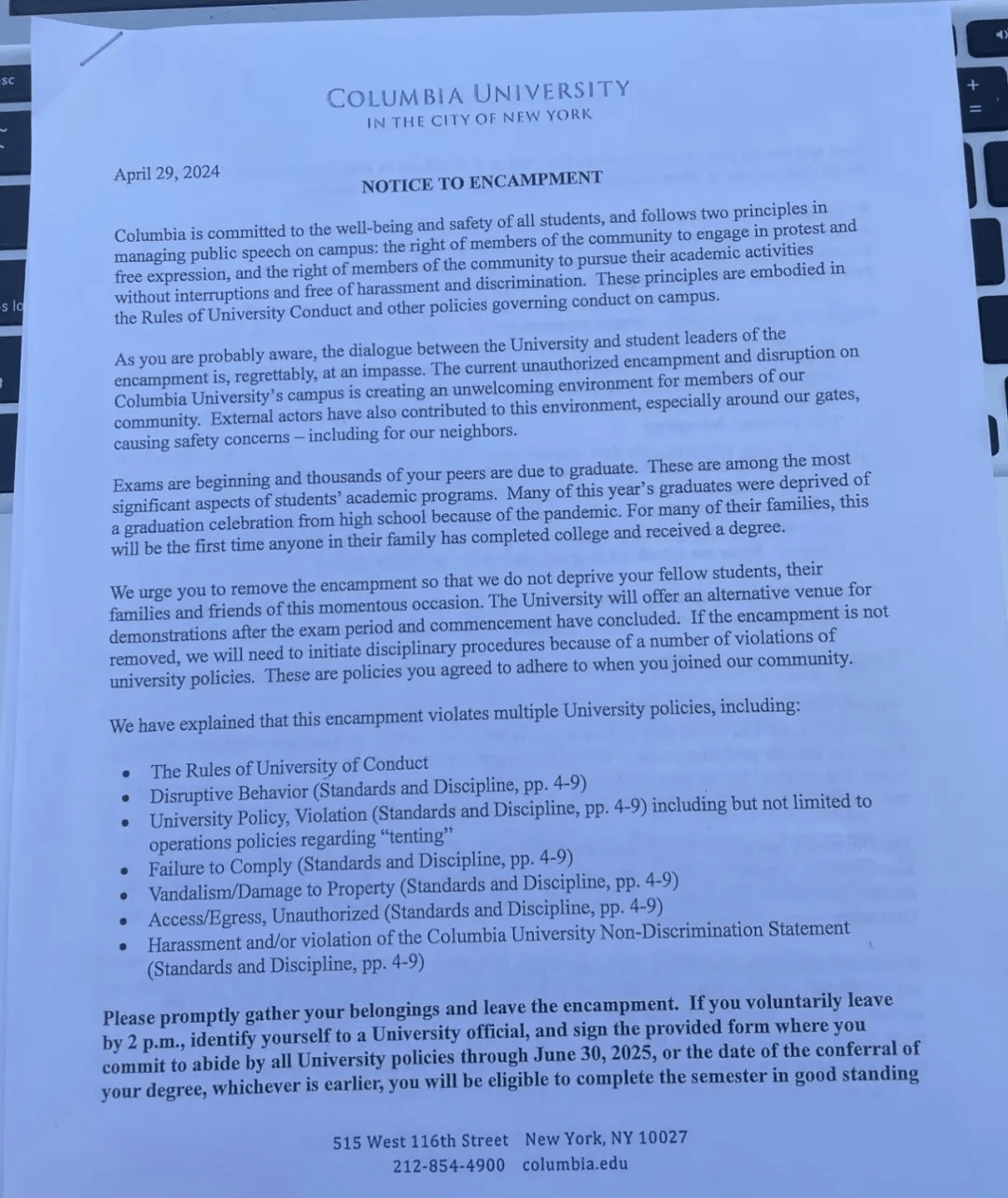

11点的时候,我正在参与一个播客节目的录制,朋友突然发给我一张图:学校发了最后通谍,要求下午2点必须离开营地,否则将可能面临学校的处分。

搞得我午饭都没吃,紧急赶到学校。

这个“最后通谍”非常诡异,甚至怀疑是学生“炮制”出来的,因为抗议行动面临着衰竭的可能,昨天(周日)警察撤走了校外百老汇大街上的所有路障和栏杆,哥大的周末市集正常举办,而校内也相当平静。

华尔街日报报道,抗议学生开始在营地做瑜伽,这样有助于保持注意力。这说明,学生已经有点“军心涣散”了,因为抗议需要“敌人”,需要新的刺激和情景。

这个“最后通谍”起的就是这样的作用。即便从学校的角度看,这样的“通谍”和威胁无疑是愚蠢的,因为重新点燃了学生的怒火。

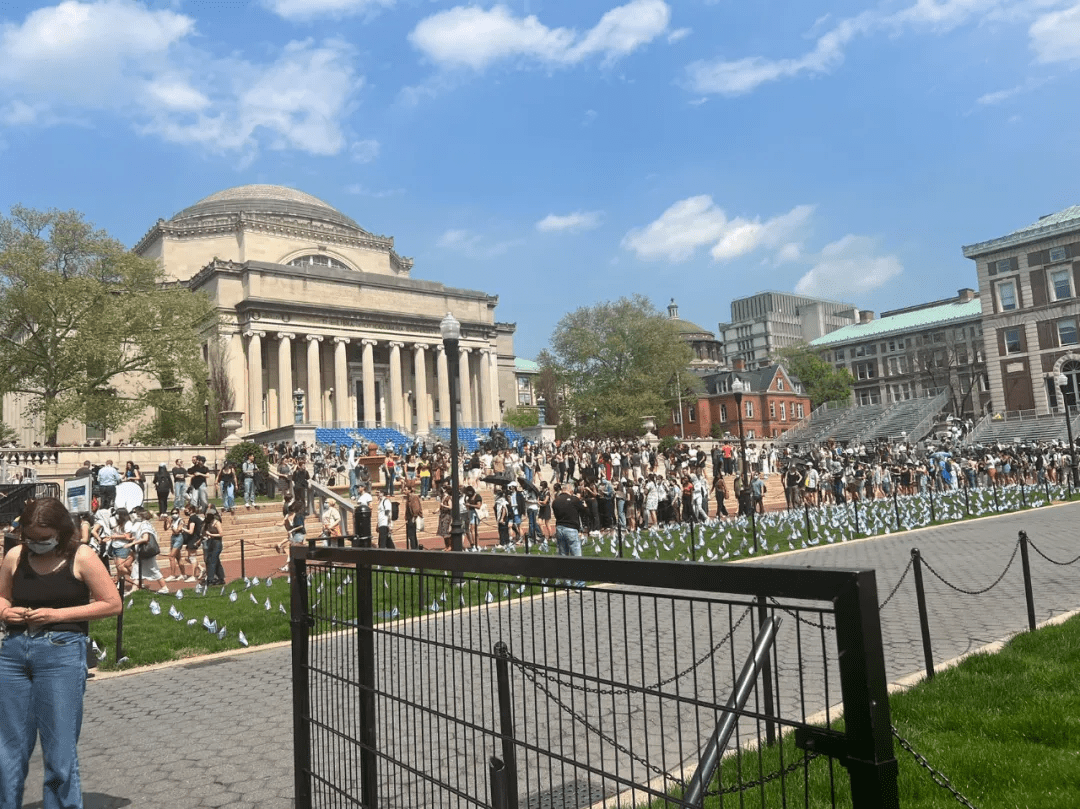

一点半开始,同学们在营地集会,进行新的动员。一点五十,开始围绕营地游行,因为人越来越多,这个“围成的圈”越来越大,最终包括劳纪念图书馆和巴特勒图书馆中间的大片广场区域。

可以说,这是去年10月以来哥大参加人数最多的游行,不仅有巴勒斯坦面孔,有“美国白人”,甚至有很多黑人和亚裔,看起来,出现了“各族人民的大团结”。

真正惹怒同学们的,可能是“最后通谍”中的一句话:学校已经“识别”出了一些参加营地的同学,不撤出的话就给处分。

因为没有人脸识别,也没有摄像头,要想“识别”并不容易。但是,这个“识别”很有“权力”意味。今天现场有很多志愿者在发放口罩,也是对“识别”的抗议。

今天天气很热,最高温度接近30度,很多志愿者在游行的路边送水,有人发送补充能量的维生素糖,也有人在给大家喷水降温。每隔几十米,会有人在那里领着队伍喊口号,这些站在“外围”的,其实是最积极的分子。

这样就形成一种局面:大量学生围绕营地,构建了一道“人墙”。如果警察来“清场”,此时将面对无法应对的局面:营地内只有帐篷,而所有人都在营地之外,很多新加入的老师和同学,估计有上千人。

很难说这些人都支持“同情巴勒斯坦”的主张,更多人是在反对校方的态度。营地的地面上,写着“哥伦比亚大学可耻”的字眼。

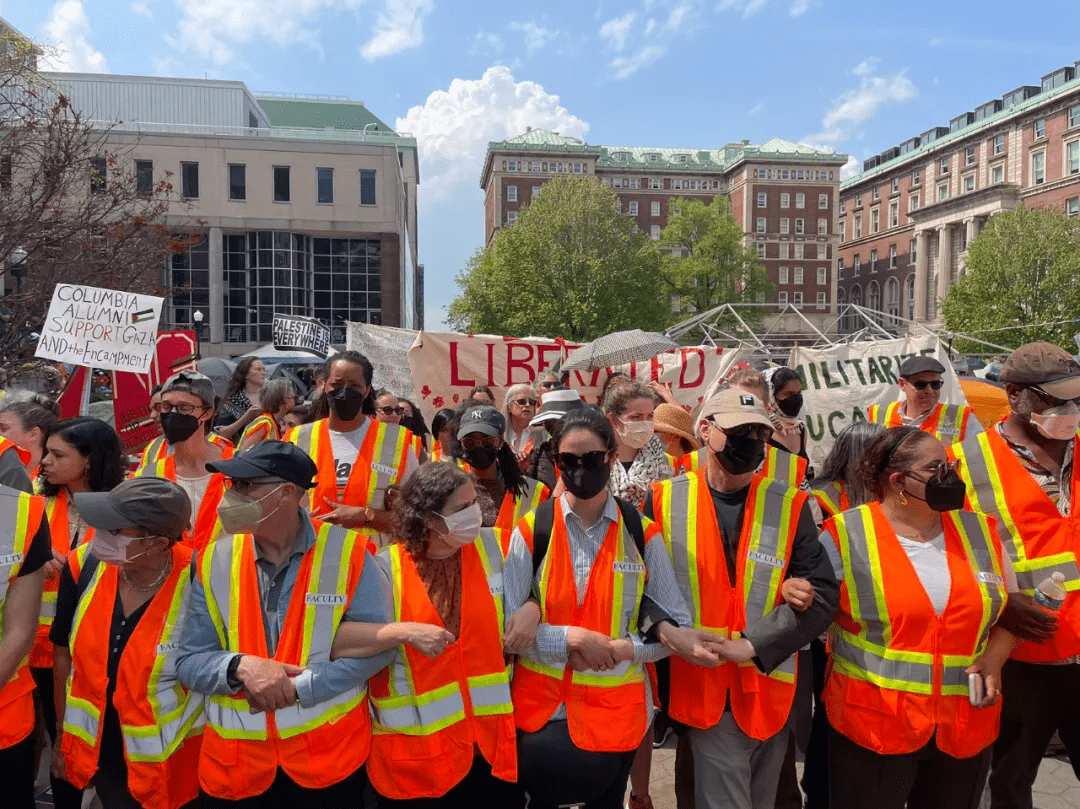

围观的老师们,面露赞许的微笑。今天还有一些教职员工也参加进来,他们穿着橘红色的马甲,准备为学生提供帮助。当游行队伍走到面前的时候,老师们也跟着喊起了口号——这给学校出了新的难题。

这次警察根本没有来(据说学校也承诺不再喊警察)。但是,因为这个“最后通谍”已经被发到社交媒体上,今天校园内来了很多记者。本来要凭校园ID才能进学校,但是记者们也都各显神通,“混入”了校园,公开进行采访。带着那么大的摄像机,保安都没有制止,很明显不够“严谨”。

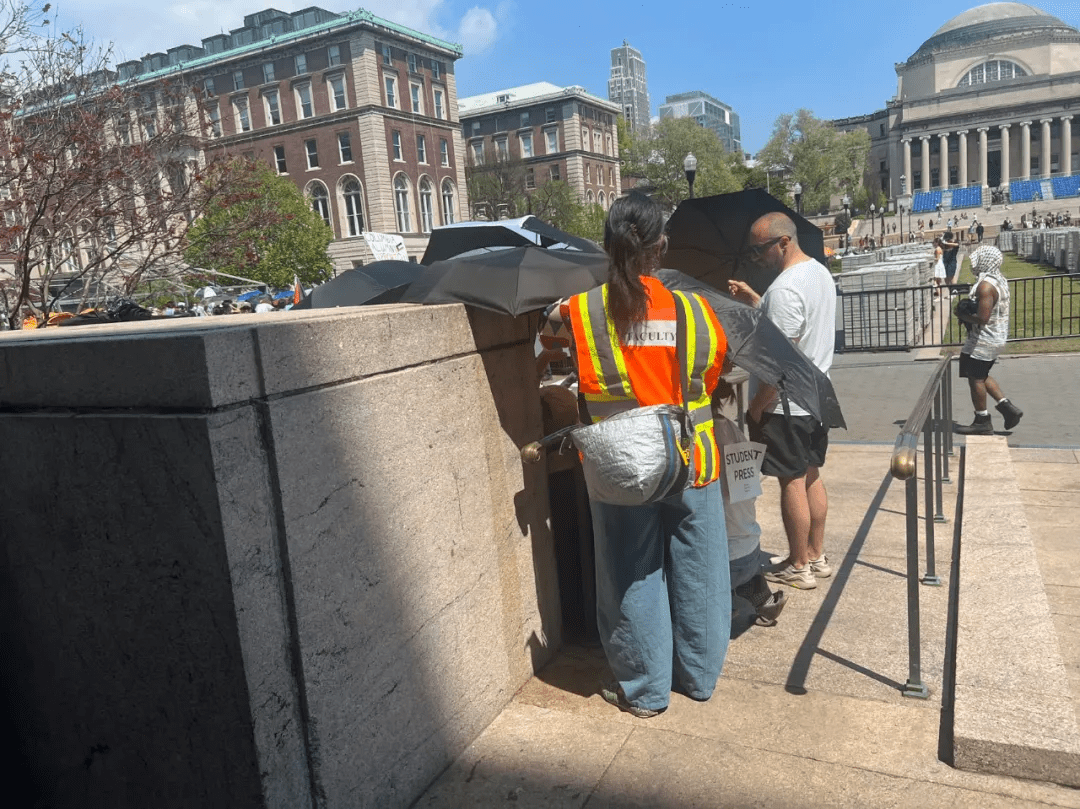

今天游行开始前,还有一段小插曲。一位中国人突然情绪崩溃,冲进营地大喊大叫。他时而痛哭,时而呐喊,夹杂着中英文,“中国给你们那么多钱,竟然这样?”“我的家人参加过抗美援朝”“新冠肺炎是美国政府搞出来的(这句是中文)”……

同学们和治愈者帮他平静下来,用伞挡住围观者,构建了一个保护隐私的空间。校医也赶来了,准备带他去医院看病。这是温馨的一幕:即便是在这种紧张的场合,人们仍然能够注意保护隐私、保护他人。

所以,大家对抗议本身也不用太担心。它足够丰富、足够包容,反对而不是鼓励暴力。

他成为现场唯一失声痛哭的人。后来了解到,他本来是支持抗议行动的。

这说明,激烈的情绪对人的冲击非常大,这样的抗议行动,能保持和平、温和,着实不易。谁能想到,“崩溃”的不是巴勒斯人,也不是犹太人,而是一个中国人?

附:

参加抗议的年轻人不是问题

最近写了几篇哥大学生抗议观察,基本上停留在对运动本身的观察和评述上,因为对巴以问题,自认为比较无知,没有评论的能力。

如果说世界上还有机构有这个能力,哥大也许是最佳之一。

据说哥大19个主要金主中,有11个有犹太背景。哥大有很多犹太教授,也有全世界首屈一指的犹太研究。

另一方面,哥大又是巴勒斯坦思想家萨义德的庇护者,有很多追随者,对巴勒斯坦和阿拉伯问题,也有很多专家。

所以,哥大历史教授马克-马佐韦尔在给金融时报的专栏中说,哥大的学生不是“问题”,而是在试着回答,这是有道理的。

要相信哥大学生的认知,要远远高于看短视频为主的中国人。很多人看到一条短视频,不仅认为自己掌握了真相,也格式化了自己对某一问题的认识。

最有代表性的是一位读者留言:“把他们(抗议学生)都送到中亚去………”

这是惊人的无知和极权迫害综合症的结合,连中东中亚都分不清楚,却有掌握别人命运的热情。

很可惜这样看问题的人很多。相比之下,那些抗议的学生更有边界感。

在进入营地的地方,有详细的提醒。如果你是第一次进,还会有人给你讲解,比如要拍照需要征得对方同意。

他们有时候会祈祷,参加的学生不希望被拍到。有一位朋友举起手机,营地的同学过来提醒:不要拍,如果拍了也不要发社交媒体。

他们不会检查手机,而是会相信你的承诺。这就是边界感。其实被大家诟病的纽约警察,也是有边界感的,学校和附近都没有摄像头,警方不得不出动两架直升机来“观测”。

其实这是很有意思的细节:警察代表着暴力机关,但是有制度约束着他们,仍然有一个空间留给“社会”。

这种形态下的“运动”,不会可怕到哪里去。有不少朋友提醒我注意安全,其实哥大是纽约最安全的地方了,至少比地铁安全很多。

哥大有免费的“校园滴滴”在深夜接送学生在附近三公里内活动,你甚至可以让学校派车接你去“运动”。

在学生营地的旁边,巴特勒图书馆灯火通明,那里可以通宵学习,当年奥巴马就在那里打地铺。搞运动和期末复习,其实可以兼顾。

有中国家长很困惑:天天搞运动还学习吗?其实这样的抗议行动就是最好的“课程”。人们在这里学到的东西,不比课堂少。

一位教授有几个学生就在营地中。他去看了学生,被营地的秩序和有爱感动,告诉学生:我这门课的学期论文都可以晚点交。

那些每年花10万美元读书的富家子弟,关心世界和遥远地方人的痛苦,苦苦思索答案,甚至愿意付出代价——可能会被处分,也可能遭遇警察的铁拳。

相信我,这样的“富家子弟“将来大概率还会是富人。