李怡 Matters 20211123 转自新世纪

已经过去几十年了,我还会偶尔想起意见交锋的王蒙,和年迈而眼神坚毅的艾青,尤其是在新闻上看到样子跟他酷似而神色同样坚毅的他儿子艾未未。

爱荷华城,位于美国中部,是只有6万多人口的大学城,在密西西比河支流的爱荷华河岸边,风景优美。 1967年诗人保罗·安格尔与小说家聂华苓在爱荷华大学创设了「国际写作计划」,每年招待世界各国的一些作家来这里过过美国社会的自由写作生活,与其他国家的作家交流。至今这计划已招待了来自120个不同国家的达1100多名作家。台湾许多作家都有爱荷华渊源,中国自1979年开始也有作家应邀参加爱荷华计划。我1979年参加爱荷华「中国周末」讨论会,1980年在爱荷华住了一个月当「访问作家」,1982年再去爱荷华会晤和访问刘宾雁,也访问了台湾老作家杨逵。后来我的小女儿在那里念大学,我多次去美国都在爱荷华短暂停留,探望老朋友聂华苓,和她的舞蹈家女儿王晓蓝。

安格尔和聂华苓的家,是建在山坡上的独立屋,门口挂着中文「安寓」的牌子,屋子宽敞舒适,常有许多作家聚集在各角落聊天。屋后是一个小森林,有野生动物出没。

1980年一个月逗留。在这里见到我年轻时就倾慕他诗作的艾青。 「为什么我眼里常含泪水?/因为我对这土地爱得深沉……」,这诗句是抗战时我爱国思想的启蒙。他见到我没讲几句,就说他在延安时认识我的姑姐李丽莲。所以,我相信他来前已经看过关于我的资料了。另一位王蒙也是我心仪的作家,年轻时读过他的小说《组织部新来的年轻人》,文革后他的作品也出色。艾青的太太高瑛跟我说,王蒙与中宣部副部长周扬关系匪浅,他来这里是有任务的。我们访问作家都住在「五月花」公寓,我不大会煮饭,那一个月多次在艾青家吃高瑛做的菜。她说,在爱荷华最开心的事,是走进琳琅满目的超级市场。

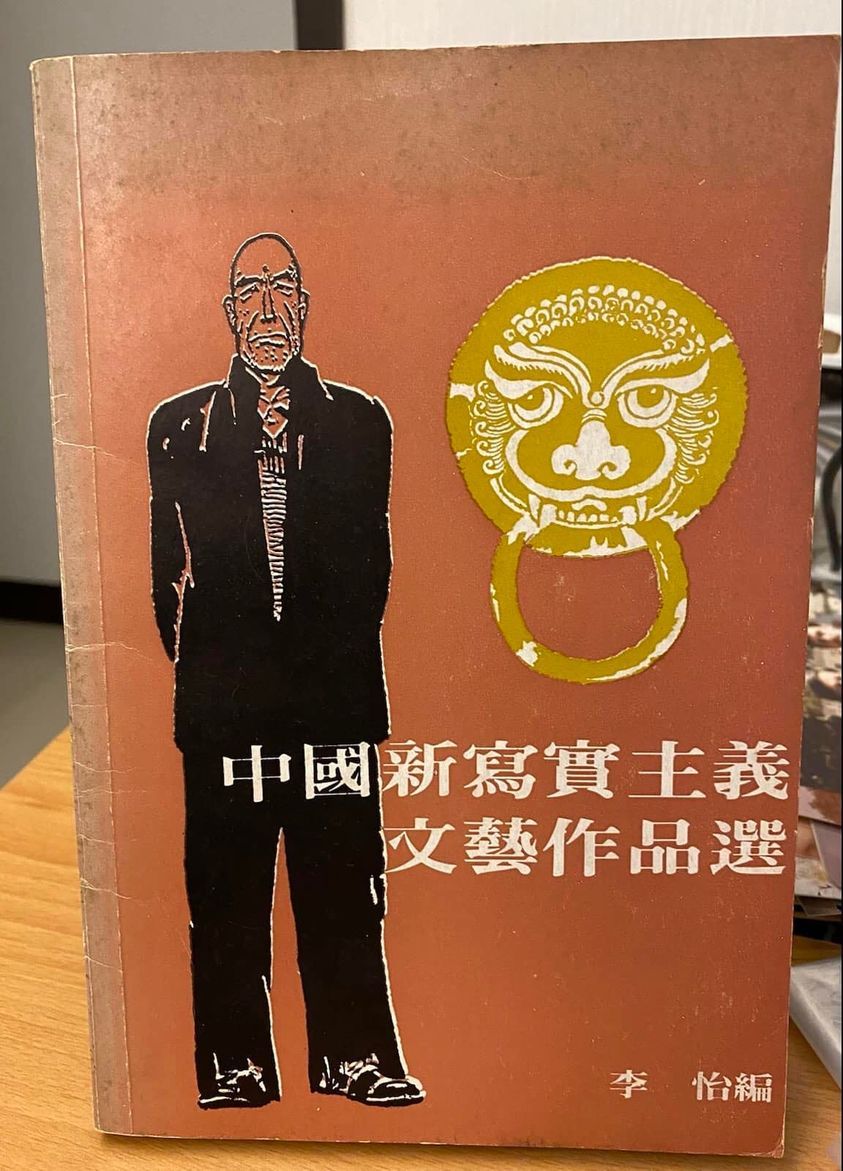

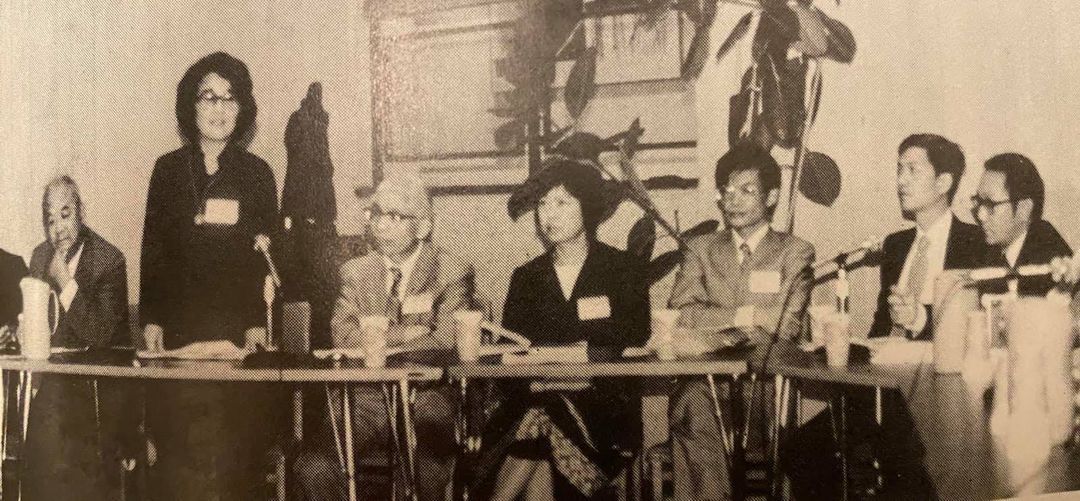

第二次「中国周末」,和第一次一样,广邀在美加的华人作家出席。设两个分组,同一时间在不同地点讨论。在安寓举行的是「诗组」,在王晓蓝家的是「小说组」。诗组由郑愁予主持,小说组由陈若曦主持。我在小说组,「国际写作计划」为参加者提供了我编的《中国新写实主义文艺作品选》,讨论就由此而展开。王蒙维护中国的政策,认为那时的中国正是处于作家的写作环境最好的时期,不同意我编的选集只集中在揭露社会黑暗,认为党提出的「识大体,顾大局」「安定团结」都是作家们切盼的。我和其他一些作家不同意任何对作家写作题材的干预,以粉饰太平的方式来维护表面的安定团结,只是藏污纳垢的安定团结。总的意见是党对文艺最好少管。这一场的讨论,是颇为激烈的意见交锋。但彼此语调平和,没有人动怒。

不过,随着中国局势的发展,我发觉1979年固然是中国的文艺之春,到1980年,虽然有党官对文艺写作有种种批评和提出规限,但没有把作家打成什么「派」 ,没有惩罚的行政措施,也没有搞大批斗,不得不承认如王蒙所说,这是中国作家最能够自由写作的时代。跟着下来的十年,中国的言论操控还算比较宽松。那以后,是1989年六四,我想谁都知道是怎么回事了。

王蒙在讨论会上说,文学的路子应该很宽,什么都可以写,我们过去太窄了。但是,李怡选的集子比我们写的还窄。

他批评我选的集子窄,也没有错。但不是比这之前的中国更窄。我选本的「窄」,是没有从广阔的文艺角度去选,而是从突破言论自由界限的角度去选。中国没有言论自由,文学写作的「虚构」性质,是不用真人实事,却写出最真的现实。 「虚构」使文学有了揭露社会真相的空间。毛泽东说,「利用小说反党,是一大发明」。于是从批判《武训传》《海瑞罢官》一路下来,使小说也没有了写实的空间也。

我在这个时期关心文艺,毋宁说是关心言论自由,希望批评的声音通过文艺在中国打开缺口。我相信只有批评,社会才会进步。一言堂或鸦雀无声的社会,是人类社会不应该存在的。

我没有参加「诗组」的座谈,作家张错记下艾青说的话:「我的沉默就是我对国家的沉默,我沉默了21年就是我对国家沉默了21年。20多年,被打下牛棚,个人与外界完全隔绝,听不到外面的声音,接触不到外面如台、港、欧美的作品。……可是声音就会这样消失吗?不会的。……如果不能写诗,就干脆去打扫厕所好了,如果要写,我就要写自己的话。」

一个优秀诗人沉默21年,有比这个更「窄」的写作空间吗?

已经过去几十年了,我还会偶尔想起意见交锋的王蒙,和年迈而眼神坚毅的艾青,尤其是在新闻上看到样子跟他酷似而神色同样坚毅的他儿子艾未未。

(原文发布于2021年11月19日)

《失败者回忆录》连载目录(持续更新)

- 題記

- 闖關

- 圈內圈外

- 殺氣騰騰

- 煎熬

- 傷痛

- 動盪時代

- 抉擇

- 那個時代

- 扭曲的歷史

- 先知

- 自由派最後一擊

- 我的家世

- 淪陷區生活

- 汪政權下的樂土

- 淪陷區藝文

- 父親與淪陷區話劇

- 李伯伯的悲劇

- 逃難

- 愚者師經驗,智者師歷史

- 戰後,從上海到北平

- 古國風情

- 燕子來時

- 在左翼思潮下

- 1948樹倒猢猻散

- 豬公狗公烏龜公

- 《蘋果》的成功與失敗

- 怎能向一種精神道別?

- 自由時代的終章

- 清早走進城,看見狗咬人

- 確立左傾價值觀

- 「多災的信仰」

- 最可愛的人即最可笑的人

- 中學的青蔥歲月

- 被理想拋棄的日子

- 談談我的父親

- 父親一生的輾轉掙扎

- 父親的挫傷

- 近親繁殖的政治傳承

- 畢生受用的禮物

- 文化搖籃時期

- 情書——最早的寫作

- 那些年我讀的書

- 復活

- 不可缺的篇章

- 不可缺的篇章 之二

- 不可缺的篇章 之三

- 不可缺的篇章 之四

- 不可缺的篇章 最終篇

- 沒有最悲慘,只有更悲慘

- 歸處何方

- 劉賓雁的啟示

- 徐鑄成的半篇文章

- 五六十年代的香港人

- 通俗文化的記憶

- 左派的「社會化」時期

- 伴侶的時代

- 那些年的太平日子

- 香港歷史的轉捩點

- 福兮禍所伏

- 香港輝煌時代的開始

- 我們是甚麼人?我們往何處去?

- 二重生活的悲哀

- 《七十年代》創刊背景

- 脫穎而出

- 覺醒,誤知,連結

- 非常有用的白痴

- 有用則取,無用則棄(非常有用的白痴之二)

- 中調部與潘靜安

- 非蠢人合做蠢事

- 接近絕對權力的亢奮

- 無聊的極左干預

- 從釣運到統運

- 那年代的台灣朋友

- 統一是否一定好?

- 台灣問題的啟蒙

- 推動台灣民主的特殊角色

- 中共體制內的台籍人士

- 踩不死的野花

- 文革精神

- 文革締造中國的今天

- 極不平凡的一年

- 批判極左思潮

- 民主假期

- 裂口的開始

- 太歲頭上動土

- 愛荷華的「中國週末」

- 1979年與中共關係觸礁

- 那幾年,文藝的沉思

- 愛荷華的平和交鋒

失败者回忆录90:爱荷华的平和交锋

我又提到,台湾近十年来鉴于内外处境,对舆论的压制有所放松,「在石缝中茁长的台湾文艺的草木,就显得特别精壮,它在文艺方面的成就胜过大陆三十年的文坛」。

1976年四人帮倒台后,左倾文化极端专制的时期结束,言论控制有了松动,而最先作出反应的,是文学作品。文学作品表面是「虚构」的,不会直接触及具体人物,因此反而更能真实地无顾忌反映现实。比照历史,我当时写过:历史除了人名和年份是真的之外,其他都是假的;小说除了人名和年份是假的之外,其他都是真的。这是极而言之的判断。

文革后,最先出现的是「伤痕文学」,写的是文革悲剧,个人遭遇的不幸,等等。继而,文艺界在批判现实的道路上又走前一步。 1979年7月号《人民文学》刊登了小说「乔厂长上任记」,写了文革后一间工厂的人事混乱,加上投机取巧、走后门风气泛滥,使一个决心想搞好业务的新厂长,反而受到数不尽的咒骂、讥笑和诬告。 8月号《诗刊》发表了「将军,你不能这样做」,讲一个受文革迫害后重新走上领导岗位的将军,大搞特权,竟下令拆掉幼儿园,为自己建楼房。

这些事,与其后揭发动辄千亿的贪腐事件比较,当然见怪不怪了。但当时是轰动的。

因为这是中共建政以来大陆未出现过的文艺现象。过去中共一直严格执行毛泽东的为工农兵服务、为政治服务的路线,只能歌颂光明,不能揭露黑暗,使文艺创作思想单一,内容单调,许多在中共建政前卓有成就的作家,1949年后在思想钳制下都写不出好作品。到了文革,极左文艺路线更发展到没有人性、没有爱情的荒谬程度。因此,当1979年我看到大陆文艺界出现了批判现实主义的苗头,深有感触,觉得是好兆头。正是在这时刻,我访问了美国,参加了9月中旬在爱荷华举办的「中国周末」讨论会,并作了讲话。

爱荷华大学设有「国际写作计划」,每年邀请世界各地的作家到爱荷华这个环境优美的大学城,过几个月自由自在、没有政治干扰与审查的美国生活。 「计划」由诗人保罗·安格尔创办,那年他退休,转由他的妻子、台湾著名作家聂华苓任主席。文革后,在1978年,他们和两个女儿同访中国,并通过中国作家协会邀请中国作家赴美。 1979年中国派出萧乾和毕朔望两个作家参与。萧乾大名鼎鼎,毕朔望不知何人,据闻是作协党组成员。中国首次派出作家访美,想是认为有党员「照料」的必要。

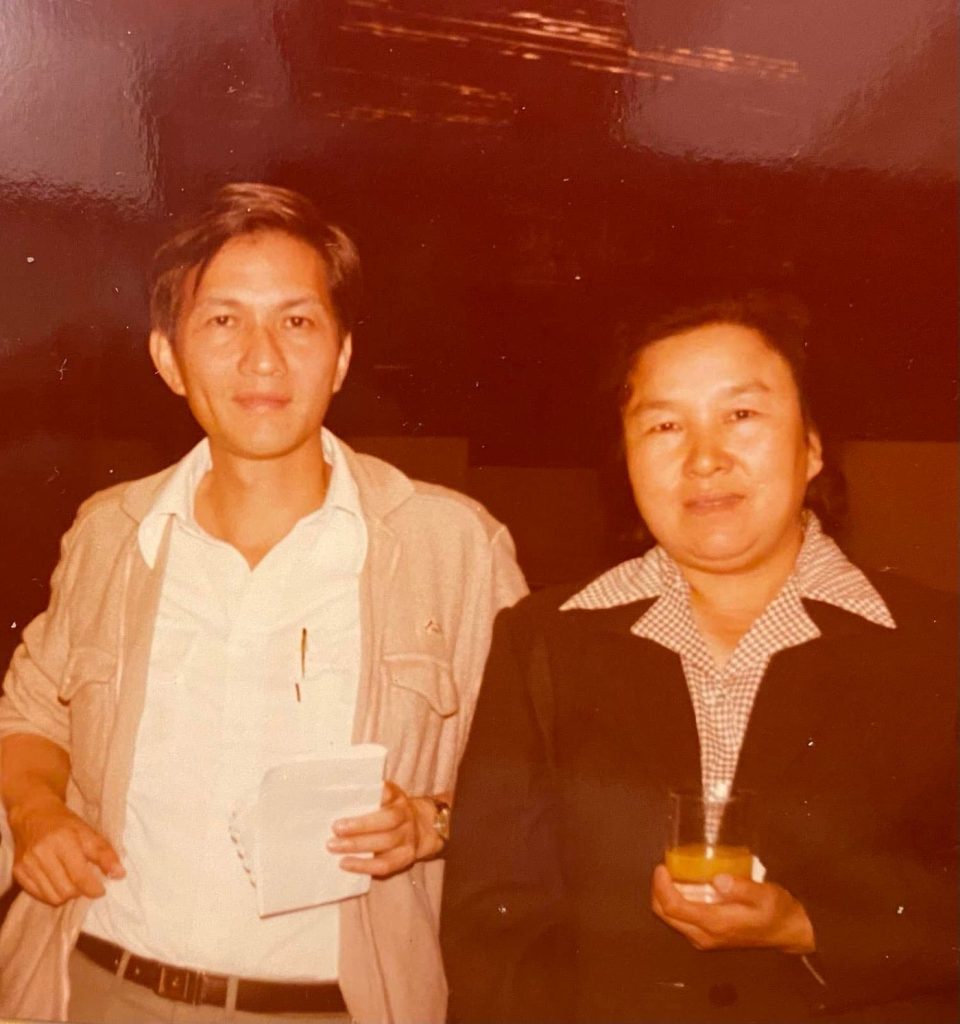

过去,已经有许多台湾和香港作家参加过「国际写作计划」,但那一年是中国大陆作家第一次参加,让人感觉奇怪的是,「计划」邀请台湾来参加的王拓和痖弦却没有来。参加「中国周末」讨论会的,香港来的是我和戴天,台湾有诗人高准,旅美的作家学者不乏名人,包括于梨华、陈若曦、郑愁予、欧阳子、刘绍铭、周策纵、叶维廉、李欧梵等。

我第一次去美国,又是第一次参加这样的国际会议,若不是对当前中国的文艺现象已经酝酿了好一阵的想法,不吐不快的话,我是不会答应出席发言的。

虽已经是四十多年前的讲词,但我至今仍然觉得有些段落很用心,在当时也是适切的。

我讲到当时在中国,人民有强烈要求,就是实现民主化和现代化,民主化是使人民有权,现代化是物质文明的进步。但统治阶层中还有不少人,基于本身的既得利益,仍然漠视、压制、打击这种要求。面对这样的时代,有良知的文艺家和新闻工作者,都不应该在人民的重负、苦难、无权面前闭上眼睛。 「如果作家们在蘸着墨水如同蘸着自己血肉那样痛心疾首地表现人民的苦乐……,那就一定可以在未来产生划时代的文学作品。」

我在演讲中提到一个未经研究的印象,「在社会安定、经济繁荣、人民康乐的盛世中,不会有划时代的文学作品;在强权统治的专制黑暗时代,也不会有茂盛的划时代作品。世界各国的文学繁荣时期,若不产生在一个繁荣盛世开始走向没落的时期,就是多产生在黑暗时代将要过去、光明时代将要到来的时候,……多产生在人民的沉重苦难开始减轻、人们可以吁一口气的时候。而中国的今天,似乎就是在这样的时候。」我又提到,台湾近十年来鉴于内外处境,对舆论的压制有所放松,「在石缝中茁长的台湾文艺的草木,就显得特别精壮,它在文艺方面的成就胜过大陆三十年的文坛」。

我这篇讲话,当时引起相当多讨论,包括大陆的文艺杂志,都有批评、争论与转载。爱荷华的「国际写作计划」也因我这篇讲话而邀请我在次年去担任访问作家。

现在看起来,当时对中国及文艺界的估计,是太乐观了。时代给予批判现实的作家鼓励,但体制给予的限制却是挥之不去的生死威胁。

(原文发布于2021年11月12日)