一度被视为全球经济增长引擎的中国如今正面临着严重的经济衰退。日前,国际货币基金组织(IMF)下调了2024年中国经济年度增长预期。但同时,IMF却上调了美国、英国和巴西等国的经济增长预期指标。路透社近期进行的一项专家调查显示,2024年中国的经济增速可能只有4.8%,低于中国政府设定的经济增长目标,2025年的增速可能进一步放缓至4.5%。此外,由于经济表现逊于预期,高盛、花旗和大摩等也均纷纷调降了中国经济增长预测。

在全球对中国经济前景显现出明显信心不足的情况下,中国政府似乎也察觉到了中国经济的问题与隐忧。自9月末开始,中国政府以及央行、财政部连续出台了一系列涵盖财政、货币政策的刺激措施,以期提振消费、稳定市场信心。这背后,自然也隐含了希望借此缓解地方政府债务危机的用意。与之相呼应的是,中国股市从9月末随即开始大幅反弹。但是,资本市场的“打鸡血”式飘红究竟能否扭转中国经济当前的颓势?中国政府的一系列“组合拳”,最终将令处于低谷的中国经济再次腾跃龙门,还是将继续迈入寒冬?

一、滑入低谷的必然

从宏观层面来看,中国经济当前所面临的问题,其根源远不仅仅是现在。数年前,那场举世瞩目且持续数载的闹剧式疫情管控,已经为中国现在的经济和社会问题埋下了祸根和伏笔。

2022年全球疫情之后,不少欧元区国家以及美国等发达国家已经开始迈入了经济复苏的轨道,虽然复苏的步伐也有些蹒跚。但令人意想不到的是,在大多数人预期后疫情时代经济或将强劲复苏的中国,却令人大跌眼镜的走出了一波踉跄的过山车式下滑。

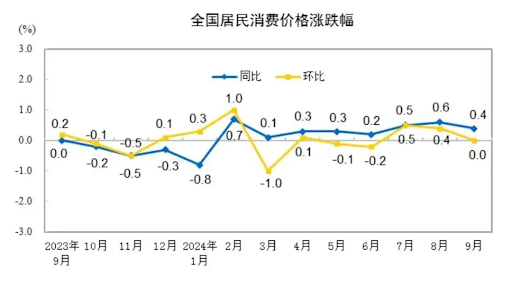

自2020年以来,实质上中国宏观经济就一直处于通货紧缩之中,只是从官方的宣传口径尤其是统计数据当中,丝毫没有显露出一丝通缩的迹象。就像经济学中常讲的那样:数据不会骗人。同样,中国大多数老百姓的感觉也不会像官方数据那样欺骗他们。作为衡量消费市场的重要指标——消费者信心指数,从2020年1月的高点126.4一路下滑到当前(2020年8月)的86。全国居民消费价格指数(CPI)自2023年至当前更是同比、环比多次下探负值。

来源:中国国家统计局。

究其根源,中国政府近年来实施的所谓“改革”可谓是最重要的幕后推手。通常而言,改革的本意是动用一切可行的政策力量来废除计划经济,减少政府对经济的控制。但在最近几年中,中国政府的一系列改革中却充斥着形形色色的“反改革”措施。关闭国门、打击民营企业、国进民退,政府公然推动国有资本大幅提高在各行各业中的控制力度。看起来,中国政府当前改革的目的是要一举收复在20世纪八九十年代邓小平提倡的真正的改革中“失去”的那些阵地。

其带来的结果便是,愈加恶化的国际关系与地缘政治形势使得中国企业的出口不断萎缩。但是在供给侧,产能过剩的情况在各行各业却被国有资本不断推高,致使大部分企业只能断臂求生,选择不断降低产品价格,纷纷回到国内市场进行厮杀。随之而来的是,企业逐渐被摊薄的利润又导致大部分行业从业者的收入水平连年下降,失业人员数量高企,造成社会需求侧的巨大压力。

最终,使得整个社会好像都提不起精神,缺乏活力,且情绪低落,甚至使得整个社会的戾气亦在加重。这种低迷焦虑的情绪也开始逐渐在中国民众中蔓延,反应在大多数人对未来的担忧之中。于是,大多数老百姓更加不敢花钱,社会消费和企业利润进一步呈螺旋式下降。

一言以蔽之,中国经济当前的所谓寒冬或困局,并非传统意义上的经济周期问题。经济学中“经济周期”这一概念原本只是针对市场经济而言,对经济周期进行调控的诸多措施也是建立在市场经济、充分竞争、反垄断与严格的产权保护制度的前提之下。而中国经济当前的一系列问题,本质上是其体制内在矛盾的集中爆发与错误发展观念的不可调和而产生的负面“化学反应”,绝非能够用效仿其他发达经济体所采用过的一些财政和货币政策的方式便能够轻松得以解决的。

二、理念所带来的负能量

在经济萧条或经济危机当中,增加流动性本是一项具有积极意义的举措。但是,中国政府似乎完全忽视了中国经济当前困局的真正源头,并且也搞错了放水的大方向。

首先,政府仍然没有意识到制造业低迷和缺乏核心技术这两大因素的致命性。以电动汽车产业的发展战略为例,中国依然保持着半个世纪前大跃进时期的蛮干思维:“人有多大胆,地有多大产”。简单的把最为原始的电池技术和造车流水线拼凑在一起,就能够从政府骗得大量补贴,又能够在盲目爱国情怀的推动下猛割一大波韭菜,对于资本而言,何乐而不为?数年来,中国的电动车品牌犹如雨后春笋般遍地开花,可带来的却是星罗棋布的自燃事件和无数的人员财产伤亡。

犹记得,在年初华为电动车问界M7高速自燃烧死一家四口的事件当中,受害者家属仅因为在网上对华为公司进行了合理的怀疑与质问,便招致大量水军的网暴,最后不得已竟然被迫向华为公司致歉。当然,华为品牌电动车的确在中国国内销售的风生水起。可是,如此以牺牲环境、生命和人权为代价的产业发展战略,不但没有解决中国的产能过剩问题,反而令许多产业的核心技术缺失问题雪上加霜。因为在中国市场上,提升产品销售的最佳途径并不是靠研发,而是靠爱国情怀与政商勾连。

其次,伴随着中国政府不断推出的消费补贴与以旧换新等刺激消费政策,表面上看起来推广得轰轰烈烈,但抑制中国消费增长的核心问题——收入,却几乎未在任何政府工作报告中出现过半字。

实事求是地讲,大部分中国普通老百姓,他们是穷,但并不傻。钱包里如果有足够的资金,谁还需要别人来教自己怎样花钱?因此,中国当前的消费萎靡主要是由于社会一次分配和政府二次分配的集体失能与不公正所带来的恶果,并非老百姓手握大量存款而不主动进行消费。老百姓有了钱,无需政府刺激。老百姓没有钱,再怎么刺激消费也难以拉动起来。

作为国民经济的掌舵人,政府不谈提高收入,只谈刺激消费,就好比年轻人时常说到的一句玩笑话:“不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓”。现时的中国政府也在荒唐地重复着这一无稽的经济政策:“不以拉动收入为目的的消费刺激政策也都是耍流氓”。

三、猛药,更是毒药

基于一系列错误的理念,能够看到中国政府推出的一系列救市及刺激经济措施从一开始就有将中国经济继续推向深渊的较大可能。

首先,主体发生严重错位。一般而言,经济刺激政策其决策权与实施权属于中央银行,尤其是货币政策。政府的角色应更多地集中于财政政策调控领域。而在近期,人民银行、财政部、国家金融监管总局、发改委甚至是住房与建设部等众多中国政府部门轮番上阵,你方唱罢我登场,俨然把中国经济的市场当成了自己展现政绩的大舞台。本该由央行实施的政策却出自住建部之手。作为金融机构监管部门的金融监管总局居然也堂而皇之的作为经济调控部门之一出席相关会议、宣布相关政策措施。这种调控主体的错位所造成的必然是多头管理所带来的严重外部性,最终受损的只能是被大量浪费掉或者挪用掉的财政资金。

其次,经济刺激政策的出台依然离不开特权思维。前文中讲过,增加流动性是应对经济下行的一剂良药。可是反观近期中国政府的经济刺激政策,流动性非但没有被注入实体企业和百姓的收入当中,反而加大马力流入了股市、楼市等资本市场。从表面上看,难道中国政府是寄希望于通过全民炒股这种荒诞的方式来达到增加老百姓收入的目的?

其实,隐藏在表象之下的依然是资本和特权对普通“韭菜”的虐杀心理。由于近年来宏观经济的连年恶化,大多数老百姓手中的“余粮”已经开始见底。资本想要达到的目的,无非是寄希望于通过这一波突然而至的股市反转诱骗韭菜倾囊入市,将韭菜们那仅有的一点余粮再最后收割一遍。而资本本身同时又可借助于一项项经济刺激政策的利好多管齐下高位套取资金。

比如,本轮发布的刺激政策其中一项,规定特定的金融机构投资者可以质押自己手中持有的股票向央行申请再融资。那么金融机构在拿到资金以后,就可以再次投入到股市购买股票。鉴于当前较低的利率水平,理论上只要金融机构投资股市的收益率高于即期利率2.5%就能够取得巨额收益。同时,金融机构可以多次进行质押贷款并投资,这样便人为地推高了股市,又使得资本的获利不断增大。

但是到头来,十多亿普通老百姓欢欣鼓舞、拍手叫好地好似看了一场热热闹闹的烟花表演。实质上到最后,一分钱也没有流入普通百姓的口袋。

四、体制问题始终是需要解决的病根

通常,当央行实施货币宽松后,投资者的确会认为通过货币政策的大规模刺激,资产价格会大幅上升。但同时,中国的特殊体制又决定了资本家都在准备着待价格上升后将资产逢高抛出以谋求短期利益。所以,在一定程度上这也预示了中国经济刺激政策的结局。换句话说,即在中国经济中长期所存在的特殊规律:人为吹大金融泡沫。但是,这不仅解决不了当前面临的危机,反而为未来埋下了一颗威力更大的定时炸弹。

本质上,股市是经济基本面的晴雨表,人为推高解决不了基本面存在的根本性问题。在市场经济中,科技创新基本都是由私有资本提供融资。然而,当前中国所面临的私有资本撤离问题无法完全由国有资本取而代之。当前中国政府推出的经济刺激政策可以在一定程度上对眼前的危机进行缓解,但解决不了根本的内需不足。二十世纪九十年代末,中国通过私有化解决了当时的经济危机。现在所面临的危机,也只有通过制度改革才能真正地解决。没有一系列的政策性措施来解决制度问题,无法根本性地提高普通民众的收入,内需就会持续不足。

在市场经济中,破产机制会自动地清理应该被淘汰掉的企业,从而在长期里保持整体经济的活力。而在社会主义制度中,国有企业不能破产,龙头企业不能破产,个人破产也不被允许存在。反而,财政还要大量补贴那些应该被淘汰的企业。因为这些企业一旦破产便会威胁这个制度体系的短期利益,进一步令制度存在的根基发生动摇,这是中国政府绝对不愿意看到的。因此在中国现有的制度体系内,优胜劣汰的自然法则本质上不会起作用,经济的健康、有序发展便无从谈起。

从更广义的角度来看,全体国民普遍性的收入偏低其实是社会主义制度的本质特征。在资本主义制度下,生产者本身也是消费者,这就要求经济发展必须要使大量生产者的收入和财富逐步得到提高。而在社会主义制度中,从某种程度上讲生产者和消费者这两个角色是相互分离的。生产者只是生产的工具,政府、特权阶层和社会精英才是真正意义上的消费者。国家剥夺了占人口绝大多数的生产者消费的权利和能力,所造成的后果便是国富民穷、国进民退。因为,只有民穷,才能国富。只有想方设法把人民的钱集中到国家的口袋里,政府才能集中力量办大事,才能出现所谓的“基建狂魔”,才能在全世界大撒币。

然而,只要体制的限制犹在,以此种方式集中起来的力量所办的大事,不出意外多数都会是“蠢事”,最终导致“惨事”。同时,“一管就死、一放就乱”的法则也难以得到根本性的改变。

所以,表面上看起来,中国当前所面临的是经济问题。但本质上,这依然是一个制度或体制问题。

作者:Vincent Zhang

(文章仅代表作者的观点和立场)