原题

作者:徐晓

01

风暴席卷校园

1966年的夏天,我13岁,是北京师大女附中初中一年级三班的学生。当时,我们不叫“初一三”,而叫“中一三”,其意是,我们是不分初中高中的五年一贯制的实验班。本来进入这个“人精”汇集的学校就感觉压力不小,这又成了学制五年,学习那个紧张,体力那个困乏,真的让我感觉难于应付。更意外的是,我在两次集体活动时晕倒、生病,被老师送去医院,这就给大家留下了体弱多病的印象。入学九个月来,我说话不多,在班里,就是五十名同学中那个最不起眼的学生。

记得是那年6月的一天,也是在第一学年快要结束,我们马上要进入学年考试的时候,学校组织我们到月坛公园里的果园劳动,时间不长,也就一两个小时,午饭前就回校了。可一进学校的大门,就感觉校园里的气氛不对。

传达室校工的脸上没有了往日的笑容,迎面遇上的老师也会低头绕过,有个高年级的同学小声说:“快去看吧,有人给校领导贴大字报了!”

果然,就在操场旁边的宿舍楼墙上,从东到西,贴了满满一墙大字报,标题刺目而惊心——“校领导要把我们带向何方!”跟着的内容就是例数女附中校领导的种种不是。再看写作者的署名,居然是学校里最当红的三个学生党员!她们是刘进、宋彬彬和马德秀。

我默默地读着,大字报里说的事情我不清楚,也不能完全理解,可我能感觉到那里的分量,那是可以将人从天庭拉入地狱的指责、痛斥与狠批。这里训斥的虽是校领导,可我的心里也有丝丝的颤栗。

当我默默地走回教室,看到讲台前站着教语文的谭雪莲老师,不知她为什么到了我们班,她好像很想跟大家说点儿什么。

谭老师在学生中的威信挺高,平常时候总有一些学生喜欢围在她周围,叽叽喳喳,长长短短,今天倒好,没有一个人凑近她,都是站得远远地虎着脸注视着她,好像这个谭老师也是校领导,也是大字报里指责的人。当时谭老师那个尴尬,我至今记忆深刻。那刻,我一下明白了,操场上的那张大字报,已然把学生和老师划分成了两个阵营!

就是从那天起,学生不上课了,考试的事情也没人提了,学生的任务就是向“反动的修正主义教学路线”开火。这个开火,是从斥责修正主义教学典型开始的。

一天,就在主教学楼的楼前,几个高年级的学生站到了台子上,她们说女附中培养的都是修正主义的苗子,根本不是培养工农兵,不是培养共产主义事业的接班人。就在这时,一个人开始喊:“杨某,你站上来!”下面也有人跟着喊:“杨某,你站上去!”一个剪着短发、戴着眼镜、身背大书包的学生很不情愿地站了上去。

“大家看看,就是她,直到现在,还背着她的大书包!就是她,虽然仅是高一,但已经自学完高中所有的文科课程,她说过,她的理想就是当作家,当文学家。同学们想一想,这不是资产阶级名利思想是什么?”台上的杨同学尴尬地低着头,没有反驳一句。我身边的一个同学悄悄说,杨某的父亲和母亲都是我国著名的文人,都已经被报纸点名批判了。

杨同学被喝令下来了。

台上的主持者接着喊:“某某,你站上来!”

这又是一个高中的学生,据说她妈妈是北京市委的领导人,正随着北京市一锅领导的倒台也在接受批判。某某同学无奈地站了上去。

“就是她,一个典型的修正主义苗子!她也是抱着成名成家的思想,一心只读圣贤书的。就是她,一个高二的学生,已经完成了大学三年级的英语课程!她说,她的理想就是要当一名外交家!某某,你说,你是不是教育黑线下的修正主义苗子?”台子上的主持人厉声地训斥着这位文气十足的同学。

台下的我,心里真是五味杂陈——我一边暗自佩服这两位学长的学习能力,同时也感叹她们在革命大潮涌来之时身如浮萍般的卑微,同时更惊恐于台上那些“造反”同学的严厉和无情!要知道,台上的批判者和被批判者都曾是一个班里朝夕相处的同学呀,怎么运动一来,就都翻脸不认人了!

那些日子,先是党中央派的“工作组”来了,团中央的副书记胡启立来了,可没过多久,工作组又被撤了,说他们压制了学生运动。我心疑惑:那到底该不该搞学生运动?校园里的乱到底是好事,还是坏事?或者说,乱,到底应该乱到一个什么程度为好?我不知。那时,热衷造反的学生又分成了两派——保工作组派和反工作组派。紧接着,又出了什么多数派和少数派,还说什么“真理往往掌握在少数人手里”,这些话我都是第一次听说,我什么都不懂。可斗争形势越来越紧张,学生中的大辩论开始了。当然,辩论大多是在高中的同学中进行的,她们有时是旗鼓相当的唇枪舌剑,有时又是多数人对少数人的围攻。

我不理解,也不知该如何应对这样的局面,可教室已安放不下我躁动的心。

很奇怪,那时有这样一种现象,同学们会不约而同地往天安门跑,有些人甚至会整天在天安门广场上晃荡,好像城楼上会突然出现某个伟人,就能给我们一些安慰与指导。

一天,我和几个同学坐在天安门对面的公安部大门口的马路牙子上犯愣。有个同学说:“听说,主席说了,今后,学生就是学工、学农和学军。”——不学数理化了?不必上课了?没有考试了?要是那样,该有多好!我心里暗想。我轻声地说:“那我想学军。”

就在大家最茫然的时候,不知是谁组织同学们看了一场电影《革命舞蹈史诗——东方红》。影片中,一群红军战士在经历过一次次战斗的失败,撤离井冈山根据地后,他们仰望夜空,唱出了“抬头望见北斗星,心中想念毛泽东”,那情景,实实在在地感动了我们。影毕,大家默默地走回学校,走进教室,三三两两坐在课桌上,搭着肩,拉着手,饱含热泪,不约而同地唱起了“抬头望见北斗星”,好像我们自己就是那群战士,茫然无助中期盼着领袖,而我们的领袖也正切盼着我们去拯救。就是那短短的几天,一群十三四岁的文弱女学生幻化成为一帮要捍卫领袖的勇猛斗士!

“我他妈的就觉得他妈的好听,以后我他妈的说话就他妈的带上他妈的!怎么着吧!”这是班里的一个叫“毛栗子”的同学甩着她那两条黄毛小辫,撇着她的大嘴说的话。此女生干部子弟,家住西单商场旁边灵境胡同里的中组部宿舍。

呼应的人有,漠视的人有,鄙视的也会有。但,漠视的和鄙视的也只能是无语和无表情,谁也不敢发表不同意见,毕竟,社会上的大气候变了。

街上已经有人拉出了“老子英雄儿好汉,老子反动儿混蛋”的横幅,血统论一下把往日一起上课一起玩耍的同学分成了两个阵营——出身好的红五类一拨儿,出身一般的和有问题的同学一拨儿。这时候,只要你走进教室,马上就能一目了然——出身好的,坐在教室当中的课桌上,脚登着凳子,高谈阔论;出身一般的溜边坐在椅子上沉默。那么我呢?我庆幸父亲给了我个“革干”出身的名衔,让我属于前一个阵营,虽然我心地柔软,我不会去骂人,但我也不会遭到他人的白眼,我心里有了不少的优越感和踏实感。当然,比起班里部队大院出来的同学我的底气还是弱些。毕竟,林彪正当红,军队势力在增长,所以,那些从部队大院走出的子女就感觉她们比我纯洁,比我革命,她们才是最忠于领袖的战士。

走出教室,校园里的气氛也已经大变:红日当头,照着操场干硬的土地,一帮出身红五类的学生已经改了装束:有条件的已经换上了父母的旧军衣,腰间扎起了武装带;头发嘛,尽可能地剪短,再扎成小歪辫,也叫“造反辫”;更有些女生,她们平日里衣冠楚楚,这时却高挽起裤腿儿,鞋被甩到了一边,打着赤脚,五个脚趾张开着,pia、pia、pia地走在校园里——一副井冈山上赤卫队员的样子!

看吧,有些老师被揪出来了,说他们是反动学术权威,他们的脖子上被挂上了大牌子。一个瘦高的男老师胸前的牌子上写着:“反动右派”,可他一直在高喊着:“我早就被摘帽了!我被摘帽儿了啊!”可谁理会他的叫喊!

又是一天,一帮“赤卫队员”从食堂抬出了十几张大方桌,摆在了操场的正前方,她们把餐桌摞起来——第一层十几张,第二层七八张,有没有第三层我不记得了,只记得那台子很高。搭台子的人说,这是“斗鬼台”!

那么,谁是鬼?谁要被拉到上面去?

啊,原来,是校长!是我们师大女附中的第一把手——党总支书记兼副校长卞仲耘!台下还站着一排即将被拉上去的“牛鬼蛇神”——他们是副校长,是教导主任,是女附中最引以为傲的两位特级教师,是一位位我平时只能仰视而又从未说过话的老先生……

操场上的同学都不是以班级为单位组织来的,而是三个一群、五个一伙儿,一拨拨地簇拥在台下。我独自站在操场的边沿处,远远地望着那怵目惊心的场景。

我清晰地记得台子上女学生的动作和身影——揪头发,按脑袋,记得她们打着赤脚的小腿和手里紧握的木棒!

我还记得,每当台上的人带领同学喊口号时,台下的副校长胡志涛也要跟着喊——“毛主席万岁!”她身边的学生马上按下她的头,意思是她没有资格喊。可她硬是要昂起头,挺起胸,举起拳头,跟着喊:“打倒一切牛鬼蛇神!”我看到,她那张美丽端庄的脸仍然美丽端庄,只是带有着无比的愤怒和刚烈!

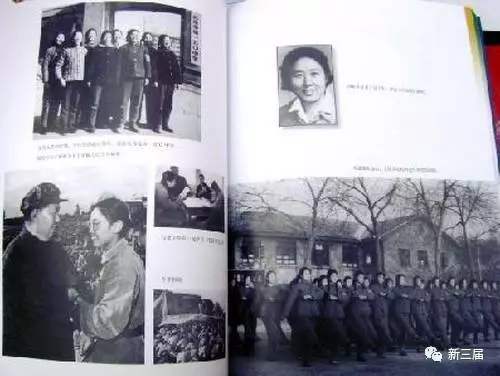

卞仲耘与胡志涛

那段时间发生的事情,我不记得它们发生的前后顺序了,只记得学校乱了,从小乱到大乱,开始像暴雨之前的蚂蚁搬家,后来就像马蜂炸窝,横冲直撞。

我不懂政治,只是感觉那时的学校如同风雨飘摇中的一条船,忽来晃去。

一天,我们正在教室里闲坐,就听有人在喊:“快出来,快出来,有人要讲话了!”我们中一年级六个班的学生纷纷走出教室,来到教学楼前的空场上。正当我们猜想着谁来讲话时,高中的学生党员刘进和宋彬彬已经站在了教学楼前的台阶上。

“同学们,同学们,大家听我讲几句。”先开口的是学生党员宋彬彬。

“这些天来,学校里发生了很多事情,大家一定觉得不是十分地理解。在这个时候,我建议大家都去看看毛泽东同志的《湖南农民运动考察报告》。这篇文章刊登在《毛选》的第一卷,是《毛选》的第一篇文章。我希望大家去读一读其中的论述。毛泽东同志说,‘农民在乡里造反,搅动了绅士们的酣梦。’还说‘孙中山先生致力国民革命凡四十年,所要做而没有做到的事,农民在几个月内做到了。这是四十年乃至几千年未曾成就过的奇勋。这是好得很。完全不是什么糟得很。’毛泽东同志举例说,有人说农会的人涌进土豪劣绅的家中,到小姐和少奶奶的牙床上去滚一滚,是过分,说捉人戴高帽子游街是过分,还说,这是矫枉过正。但是毛泽东同志说,‘这派议论貌似有理,其实也是错的。第一,这是土豪劣绅逼出来的;哪里有压迫哪里就有反抗;第二,革命不是请客吃饭,不是做文章,不是绘画绣花,不能那样雅致,那样从容不迫,那样温良恭俭让。革命是暴动,是一个阶级推翻另一个阶级的暴烈的行动。’同志们,我们要革命,就要矫枉过正,不过正不能矫枉!”

宋同学慷慨陈词,激情满脸。

我真佩服她呀!我从心底由衷地佩服这位高中的同学——她怎么有这么好的口才!她居然还能把毛主席称为毛泽东同志,这是多高的思想境界呀!她还知道遇到问题要到毛主席著作里去寻找答案,还知道在第几集、第几篇、第几段!还有,之前我从没有听说过“矫枉过正”这个词,这是我第一次听说,而且,她说一遍我就记住了,她还说,“不过正不能矫枉”!说的多好呀!

正是宋同学的这一番讲话,化开了我心中多日来的不解——原来,这一切都是对的,主席早有论述!

紧接着,发生什么了?

大约是在8月初的一天,我校的校长卞仲耘躺在了学校宿舍楼一层的入口处,听说是她在挨批斗时,熬不过,倒下了,被一些老师抬到宿舍的阴凉处。可当时的学生,却是那么地默然,没有人俯身去看看她怎么样了,都是赶紧贴着墙,绕她而过,去办自己的事了。我感觉,当时的学生看着倒地的校长,就像看着一只正断气的猫。第二天,听说,卞校长死了,她是被自己的学生打死的!

卞仲耘校长遗体,旁边是她的两个女儿

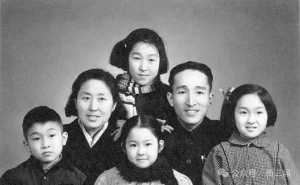

卞仲耘校长全家合影

校长的死,估计在同学们心中没有引起什么震动,就像一块石头沉入了大海,没有丝毫的涟漪。因为,我没有看到任何人去替她哀伤、动容,也没有听到任何人去议论打人该不该,是不是要为此感到愧疚。

但是,就是十来天后,我的母亲跟我说,与她同一办公室的他们海洋司的司长,他的夫人是北京女三中的校长,前两天被学生打死了,为这,司长想不通,不想活了,而他的女儿也疯了。母亲在跟我讲述此事时,尽管她的语调是那么低沉,可我能感到她为司长一家的遭遇深深的悲伤和不平。我一下明白,一个人的死并不轻易,她联系着与她血脉相承的一家人!母亲的善良感染了我。

可现实呢?

也就是在那段时间,听说海淀区的学校革命狂飙更猛。忘记是“清华附”还是“北大附”了,他们创立了一个组织,叫“红卫兵”,干得地动山摇。我校的一帮红五类同学也赶紧效仿,也成立起类似的组织,也叫红卫兵。可我校还有另一拨红五类同学,或许某些政治观点不同,加上看不惯那些人的张狂,就另外成立了一个组织,起名叫“红旗”(“8·18”后改名为“毛泽东主义红卫兵”,简称“主义兵”)。我校的“红旗”与“红卫兵”虽然属于同一类的学生组织,但人数较少,在斗争方式上也比“红卫兵”“温和”得多,起码,她们反对动手打人。我当时的一个同班同学辛某某,跟我关系不错,她的父亲是当年《空军日报》的总编,她家住公主坟的空军大院里,而我校高中的一个“少数派学生领袖”,是“红旗”的头儿,叫梁二同,她与辛某某同住空军大院,所以,辛某某跟我说:“咱们加入‘红旗’吧。”我点头同意。

就在那时,我的胳膊上多了一个红箍,上面用黑色油墨印着毛体的“红旗”二字。自从戴上它,我感觉自己一下长大了,我也可以算作革命者了,心里增添了不少自豪感。

加入组织的事大概就发生在8月上旬的那几天。可紧接着,我却因为一个意外,脱离了火热的革命。

事情是这样的。

在我们女附中的校园里,有一片桃园。我在1965年9月,初次踏入校园时,就看到了桃园里结的又大又红的桃子,那可真是眼馋呀。要知道那是物质极端匮乏的年代,商店里从没见过这么漂亮的桃子。后来听说,桃子只会给毕业班的同学吃,其他人没份儿。可眼下是1966年的8月,过去的规章不算数了。不知是哪位人士想出来的,要把还没熟透的桃子摘下来卖,估计也是怕有人偷摘吧。那天,大家听说桃子是一毛五分钱一斤,纷纷购买。我也买了两个。即便桃子是青的,我还是迫不及待地在水管下冲了一下就啃起来——很艮很涩,一点儿也不好吃。

吃了这个桃,我乘车回家。可下了公交车,却浑身无力,三百米到家的距离感觉很远很远。一到家,我一头栽倒在床上,高烧。待母亲下班回家,给我送到了北大医院,一查,医生说我得的是痢疾——传染病,必须马上住院!从需要护士背着我上厕所,给我擦屁股,到我可以慢慢下地走动,我在医院住了八九天。其间,只有母亲隔着医院的栅栏门看望过我一次,我完全与世隔绝,直到8月16日晚上,母亲接我出院,我才回到那火热的生活中。

那天,刚一到家,我的同学就赶来探望我,说我的这场痢疾,让我错过了斗争的暴风骤雨!原来,那几天,班里的一些红五类同学,不仅把矛头指向校外的地富反坏右分子,还对内,斗争了同班一位出身不好的同学,而且还抄了该同学的家!而此同学本是班里上进心最强、表现最好、学习最努力,还曾自己举手推荐自己当中队主席的好学生,可就因为她的父亲是“历史反革命”,她的所有努力和颜面被自己的同学扫得一干二净!这事儿,会产生多大的积怨!幸好,老天让我躲过了。几十年后,我还可以跟该同学坦然相处。

我好感谢那个桃子,感谢那场痢疾!

02

我忘记了是谁通知我北京的红卫兵要有重要活动,要在8月18日的凌晨集合去往天安门。所以,我刚出院就在17日住到了学校。因为是暑假,住校的学生都回家了,有的是床位给我们睡。

我躺在只铺了张凉席的木板床上,硌得我翻来覆去睡不着。待天蒙蒙亮,我们就被叫了起来,向天安门进发。

曙色中,一队队打着校旗的红卫兵从各个路口奔来,都在向天安门广场聚拢,就如溪流要汇入江海。

到达广场后,不知什么原因,我校的一些“红卫兵”组织的人被叫到金水河那边去了,我们“红旗”的人大都在广场的旗杆处老老实实地等待着大会开始。

等呀等呀,时间显得那么漫长!我刚出院,身体不好,一会儿就站不住了,我真想回家。我家就住在天安门旁边的北长街,两站路就到了,可不能回。因为在苦等,我已经没有任何的革命激情。

终于等到了。广场上的人群开始沸腾,人们在欢呼,在跳跃,有人在喊:“主席来了!”“主席登上天安门城楼了!”“主席在东边!”“主席到西边去了!”

“在哪儿?哪个是?我怎么看不见?”我用眼睛极力搜寻着那个穿灰色中山装的伟人,可是没有,没有呀,一片绿色中根本没有灰色的影子。

我累了,不找了。终于大会结束了,我拖着疲惫的双腿,又回到了学校。

到了学校,才从同学的口中知道了天安门城楼上发生的事情。

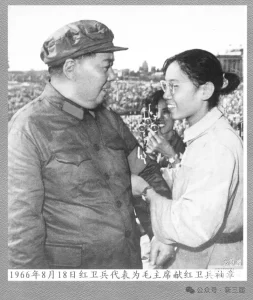

原来,那天,主席根本没穿灰色的中山装,而是换了一身军绿——一身崭新的军装!难怪我找不到!再者,大会开始前,由海淀的红卫兵头目彭小蒙传达,说总理让各校挑选一些红卫兵上城楼,以增加革命小将的气势。这样,我校的红卫兵上去了不少人,其中就有我校的党员同学宋彬彬。而且,聪明能干的宋彬彬还把自己的红卫兵袖章戴到了主席的臂膀上!

当主席问她:“你叫什么名字?”

她回答:“宋彬彬。”

“是文质彬彬的彬吗?”

“是。”

“要武嘛!”主席笑着说。

不知这是主席随口而来的带有幽默感的家常话,还是别有它意,宋同学没有回答。但是,当宋同学回到了学校,把这话一传达,善于联想的红卫兵们马上把主席的话深化了——主席这是在提醒我们“要武嘛”!革命不要武怎么行!

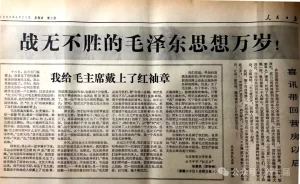

动作真快呀——校门口的“北京市师范大学附属女子中学”的校牌马上就换成了“红色要武中学”,宋彬彬的名字也被大家硬生生改为“宋要武”。就连《光明日报》也以“宋要武”的名字发表了文章。可是我想,宋彬彬真的不一定喜欢“宋要武”这个杀气腾腾的带有男性特征的名字!可是,在当时,她能说吗?一切,均为形势使然,潮流使然。

可是,一个“要武嘛!”提醒了全国的革命小将,他们用实际行动回答了主席的提问——要武!

附录

我对宋彬彬道歉行动

的一些想法

就在我写《血色记忆》这篇文章时,我几次落笔写下“宋彬彬”这个名字,又几次修改为“宋同学”,正在我犹豫是说出此人的姓名好,还是隐去此人姓名好的时候,却突然收到“宋彬彬去世”的消息。我好生凄然。

宋彬彬跟我曾在一所学校就读,就是当年红彤彤的“北京师大女附中”,只是她比我大,她高三,我初一,她是党员,我连团员都不是,只是一个“红领巾”。

1966年夏天,她和另外两名学生党员带头给校领导贴了大字报,其语言之犀利,令我真的很惶恐,很震惊;可当她站在高台上号召我们去读毛泽东的书,去读《湖南农民运动考察报告》时,我真是由衷地佩服她;当她在天安门城楼上给主席带上了红袖章,我又是多么地羡慕她呀!

那个时候,我不能像她一样去表现,并不代表我不赞同她的观点,跟她不是一个立场,而是因为我没有她的水平,没有她的见识,没有她的出身,没有她的胆量,当然,我也没有她的年龄。

那时的革命风暴一来,特别是领袖挥手了,哪个不闻风而动,人们随着风潮,跟着,跑着,生怕落下。在那样一种政治气氛下,极少有人去思考,更少有人去反潮流。毕竟,那时的形势是:顺我者昌,逆我者亡!

如果说,在革命的大风暴中,宋彬彬是块翻滚的石头,我等便是流动的细沙,我们同样会乘着风的呼啸去摧毁林木和青草,谁也不能说自己没有干系。当然,这里也有人性善与人性恶的区别。我自小受母亲的影响,心软,善良,我不会骂人,更不会打人,看别人受苦,我会同情。但是,在大风暴来临时,我也不敢去阻止暴行。这是我的软弱,也是我对“革命”、对“正义”的无认识。当然,有些人不同,他们在风暴来临之时,能马上抢占政治的制高点,去骂人,去打人,去说别人是“反革命”,似乎只有这样才能证明自己的纯洁与革命!这种人,在他们表情的细微处会流露出虚伪和下作。

但,我的直觉,宋彬彬不是那样的人,那时的她应该是真的在听从党的指挥,真的在跟着领袖干革命,因为,在她年轻的脸上写的还是真诚。

从1966年的8月之后,学校里的同学们散了,大多找机会去各地串联了;之后,有心的回家读书了,无心的,到大街上飘了,即便来了军宣队,搞了一下“复课闹革命”,也不过是个过场而已,众多人成了逍遥派;再后来,上山的,下乡的,当兵的,留城进厂的,学生们便如鸟兽散。也就是从1966年8月的那天,我再也没见过宋彬彬。(准确地说,我跟她从没说过一句话,她根本不会认识我。)

多年后,听说宋彬彬继陈小鲁给八中老师道歉之后也要给女附中的老师们道歉了,我想她这个举动,一定是经过痛苦的思想斗争和深思熟虑的。从网上的照片看,在一行道歉的人中,宋彬彬就是那位身材最瘦、发丝最白、脸色最悲的人。

后来听说,屈死的卞仲耘校长的丈夫王先生不接受她们的道歉。更有人说宋是哗众取宠,是想站在道德的制高点上。我估计,这个结果是宋彬彬无论如何都想不到的。

很多天,我都在思考此事。

我在想:宋彬彬的道歉难道不真诚吗?应该不会。不真诚的话,她完全不必来。毕竟时间已经过去五十年,很多人早已淡忘了或成心淡忘了那件事,你不提,很少有人再提了。毕竟,那个8月死的不是卞仲耘一个,而是成千上万,别人都不吱声,你站出来说什么?毕竟,那些亲手打人的人都没有一个站出来承认和道歉,你一个宋彬彬似乎犯不着。如果这样想,宋彬彬的道歉就是多此一举,就是自作多情;如果这样想,宋彬彬的道歉就大可不必!但是,如果她是为了自身心里的安宁呢,如果她是为了唤起曾经施暴者内心的自省呢,如果她是想引动整个社会对文革中抄家打人行为的谴责与给受难人员应有的和必须的道歉呢?是不是就值得?所以,我估计,她的行为应该是出于后三个原因的驱使。

但是,她希望出现的局面没有出现,她高估了自己的影响力,高估了那些藏匿多年的打人者的觉悟,更高估了当下社会的自觉!

我又想,既然宋的道歉是真诚的,那么被伤害的人就该接受道歉,如果不接受似乎就是不近人情。

那么,卞仲耘的丈夫为什么不接受呢?

我再设身处地地站在被伤害者的立场想一想,假设是我的家人在那场风暴中被无缘无故地打死,之后却没有任何一个人和任何一个组织给家属一个说法,打人者逍遥法外,甚至日后还可能飞黄腾达,一场人命官司就此罢了,谁能甘心?即便几十年后,突然有个当年的学生站出来说她负有“领导责任”,她道歉,我们就应接受,就能接受吗?接受了,似乎就抹去了那场风暴对家庭的所有伤害,这似乎并不平等。再说,这仅是一个当年学生的歉意,可她代表得了那个伤害他人的社会群体吗,代表得了那个策动风暴的本源吗?

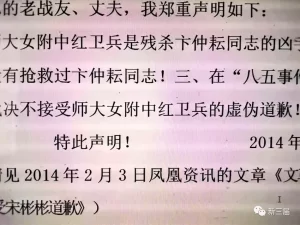

王晶垚先生不接受道歉的声明

那么,卞仲耘的丈夫等待的到底是谁的道歉?是那些个曾给卞校长一拳,踢卞校长一脚的学生吗?如果今天她们站出来了——几个白发苍苍的老女人,卞校长的丈夫——更老的王先生,是能还她们一拳,还是能给她们一脚?还是能让她们一命抵一命?如果不能,王先生要的是什么?所以,是谁最该站出来道歉,我们不该深思吗?

最可悲的是,一直等待道歉的王先生,一直等到百岁,也没能等到他想要的,他耗不起了,他只能到天上去陪他的爱人了。

当然,也有人说,宋彬彬的道歉掺杂了不少的私念——她想借机洗刷自己,以说明自己并不像某些小报上传说的那样,亲手打死了多少个人,她只不过负有对当年学生运动的“领导责任”。如果真是这样,我想也应该被理解,毕竟,没动手打人却被人说成动手了,心里会觉得委屈。(但是,以正面的道歉方式,夹带为自己“正名”的私念,也不是什么好的办法。可怎么做才好?难。)

更有人说,宋彬彬的不被原谅还在于她太顺了,顺得让人羡慕嫉妒恨了!

也是,她在中学时期就能入党,能在红旗漫卷的人海中独领风骚地上了天安门,还亲自给主席带上了红袖章,这在当年,绝不仅仅是什么凤毛麟角,而是比遭雷劈的机遇都更难得的幸运!1969年,她的确如千千万万城市学生一样下乡插队了,可她在农村没待多长时间就被推荐上了大学,这是什么路数?而且,她能在1980年,在我国的百姓还极端贫困,“出国”更是天方夜谭的时候,居然能赴美留学,这又是什么门路?至于她能在美国很快读完硕士、博士,我相信她一定是付出极大努力的,但我对此也并不觉奇怪,因为读书的事,在女附中的学生中似乎也不是什么太难的事。

只是,可笑的是女附中,也就是后来的实验中学的校领导,居然在90周年校庆上,把宋列为了“知名校友”以示表彰,还把她给毛戴袖章的照片放得大大的登了出来,真是欠思量!我想,这件事,对于宋彬彬,一定是躲都躲不及,盖都盖不住的事情,毕竟,党的十一届三中全会已经对文革做了彻底的否定,校方却偏要糗事重提,这不等于亮人家身上的伤疤?当然,学校会说,“我们选宋,是因为宋是地球物理学的博士。”可是,女附中出来的博士少吗?再者,有了博士头衔就意味着特别优秀吗?看来,学校还是把世界看小了!把历史看短了!把人性忽略了!

这次,听说宋彬彬是因胰腺癌离世的。那么,以我对癌症研究多年的结果来说,她的这个病得的是再自然不过。因为,癌症来自心情的郁闷,内心的痛苦和无限的委屈与无处诉说。

作为她曾经的学妹,我能说些什么呢?只能说,天堂安好,休息吧。

2024年10月4日

于南太平洋上

修改至10月10日