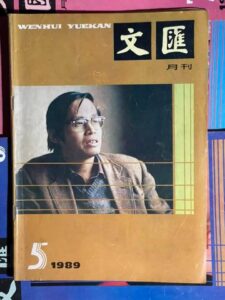

【按:前引《风传媒》2025-03-22《苏晓康专文:零落成泥的记忆》提到:『当年有一个细节,一九八九年六月公安部颁发对我的通缉令,据说他们居然找不到我的照片,通缉令上印的,一说是我的中学时代照片,一说是当月发表在上海《文汇》月刊上我的封面人物照片。有没有可能冀兰的妹妹突然去找你,是他们派去找你要我的照片去的?傅莉无语。 』

今天这张封面竟然又出现在脸书上,脸友 DU DU贴出这封面说「买到了老师的这期杂志,向您致意」,我和傅莉36年前的一桩旧事终于等来了结尾。那一期刊登的是我的报告文学《世纪末回眸》,记录《河殇》续集《五四》拍摄过程,接下来就是屠杀、逃亡、流亡,这本杂志也被封掉。我也找出《世纪末回眸》,既然有了封面,不妨也再贴它一遍,不必整篇,贴第一节吧。 】

公元后的第二个千年行将结束。

我们不仅处在19世纪之末,也处在第二个千年的末期。这样一个双重的世纪末将意味着什么?

我忽然很想知道第一个千年的末期人类是个什么样子?于是去查历史。 10世纪末,拜占廷王朝风雨飘摇,社会急剧向封建制过渡。不列颠岛上的盎格鲁∙撒克逊人正穷于应付丹麦人长达300年之久的海上侵袭。西欧大陆则在查理帝国坍塌后又靠罗马教皇勉强拼凑起有名无实的“神圣罗马帝国”。东欧战乱频仍,基辅大公国也在瓦解的前夜。在阿拉伯世界,东非黑奴大起义正给庞大的阿波斯王朝以最后的打击,而突厥人在他们慓悍的首长率领下正进逼巴格达。印度则从7世纪雄才大略的戒日王死后分崩离析,封建领主争雄的混乱局面绵延了三个世纪。此时,神秘的中美尤卡坦半岛上,辉煌的玛雅文明却在整个世界格局之外被战乱、瘟疫和灾害无声无息地消蚀着……恰在这纷乱的千年之末,亚洲东部偏偏结束了自晚唐到五代十国近300年的分裂局面,出现了庞大的赵宋帝国。公元1000年,正是契丹大举南侵,所谓“杨家将”边关御敌之际。三年后立澶渊之盟,边患暂歇,北宋得以喘息,以致文化达到中国古代的峰巅。此后,便开始了近千年无可挽回的大滑坡。

千年之后,那个曾经分疆裂土的欧洲竟奇迹般繁荣起来,在第二个千年的后期领了全世界的风骚。极富优越感却又迟钝的东方因此不得不被动地、跌跌撞撞地追撵它。无论是“百宋千元、天球河图、金人玉佛、祖传丸散、秘制膏丹”,全不济事。整整19和20两个世纪叫中国痛苦万分。终于快熬完了这倒霉的200年,21世纪在那里诱人招手时,蓦然回首,百感交集,说不清是庆幸还是伤心。往后的路自然还得走。公元2000年以后的运气如何,尚不得而知,但我琢磨,往后要走得聪明些,别到第三个千年继续往下出溜,还得回头好生理理那200年的头绪……。

1989年——一个仿佛注定要同许多历史巨灵会晤的奇异的纪念年:法国大革命200周年、第二国际成立100周年、五四运动70周年、第三国际70周年、建国40周年、庐山会议30年、“九大”20周年、刘少奇死难20年祭,等等。这一年里,真可谓“抬头不见低头见”,横竖谁也别想躲得开那一个个迎面扑来的不管让你高兴还是叫你发愁的日子。

偏偏中国人历来好发“思古之幽情”,总爱借“纪念”或“祭祀”一类的老规矩发挥一番言不由衷的新话题,于是愈加躲不开。你想“睁只眼闭只眼”,他偏“哪壶不开提哪壶”。所以大伙儿都得在肚子里想点词儿,到那一天“纪念纪念”。

我们的“纪念”,由金观涛先生提议,还想借助电视这个“现代化庞然大物”,把百年兴亡说道说道。 《河殇》,颇遭非议,大约也同未说透近代史有关。我本来不想再“触电”,但既已惹了祸,便抽身不得,还要干下去。不过,这回比不得《河殇》,恐在众目睽睽之下,难以为继了。

一、将百年兴亡看饱

去年夏天多雨之际,金观涛把刘东引荐给我们。一日我去《河殇》剧组,见一硕胖的汉子,浑身湿透,满头卷发水淋淋,正大噪门嚷嚷:

“金观涛请我吃饭,也不来接我!”

初次见面,给我的印象,此人颇傲慢。后来知道是《西方的丑学》的作者,我便有些肃然起敬,知道那傲慢也是有本钱的。北京学术圈子里都知道此人不凡,似乎并非他拜大名鼎鼎的李泽厚攻读博士,而是他曾与“黑马”刘晓波有过一场辩论。自然他那副大腹便便的绅士派头本来就有些唬人。

刘东果然饱学。他把中国近代史看成是一个现代化反复演进和不断受挫的过程,遭受西方挑战的中国文明的嬗变,必然逻辑地从物质、制度和文化三个层面依次递进,最终逼到价值立足点的根本转移上去。在这样一个理论框架中,不仅洋务运动在物质层面的变革应予充分肯定,戊戍维新和辛亥革命在制度层面变法或革命的失败也不足为怪。五四运动虽然终于抓住了现代化的主题——以科学理性和人文理性结合中国传统,但这犹如“日出”般的新文化运动,恰在“五∙四”这一天走入迷津……那天吃烤鸭的时候,这位胖子在大嚼大咽之中便把一部纷繁复杂、扑朔迷离的百年史捋得头头是道。

那天敲定,由他拿出一份脚本提纲来。他又嚷嚷起来:“我正作博士论文哩,满脑子宋学,整天跟苏东坡对吟诗词,不食人间烟火呀!”

老金哂笑:“今天就请你来人间撮一顿。钻出来,再钻回去嘛。”

从两年前的一个夏夜开始,钱钢鬼使神差地追寻起李鸿章的踪迹来:“我在写《海葬》。我在写100年前的变革。”

他告诉我,有一回他去煤渣胡同寻找当年李鸿章的总理海军事务衙门,杳无踪

影,“100年了。什么东西都会面目全非。”但他却意外地发现了李中堂的故居贤良寺。就在这座古寺的东面,正兴建一座大饭店,那地皮就是当年海军衙门的旧址。 “说不清心里是一种什么滋味,我们仰望着海军衙门——百年后的‘王府饭店’,只见这座即将竣工的摩天大楼,在探照灯的照射下,通体闪着银光,巍然耸入夜空。桔黄色的巨大起重机上,写着三个大大的日文字:熊谷组”。

1988年。不吉祥的龙年。中国人浮躁、嚎叫和惴惴不安的一年。大伙儿都在骂物价、骂官倒、骂腐败。上校钱钢却把目光投向整整100年前——“1888年。中国第一盏电灯在紫禁城里被点亮了。1888年。光绪皇帝即将‘大婚’,‘亲政’。1888年。康有为呈‘上清帝第一书’,未达光绪。1888年。颐和园正加紧施工。1888年。北洋海军正式成军——距离它的悲剧性的大覆灭还有6年;整整100年后,我为它写《海葬》。”

《海葬》可谓《河殇》的姐妹篇。但更有意义的是,它写的正是刘东所说那个物质层面变革的悲剧,而这种悲剧100年后恰在中国重演。历史似乎开玩笑式地在作圆圈游戏。

钱钢虽不是刘东那样的哲学家,却很早就悟到了这一点。记得大约三年前,他就告诉我他正沉浸在晚清历史之中。那时我还处在“问题报告文学”的兴奋期,压根儿想象不出这位《唐山大地震》的作者能从故纸堆里掘出什么“宝”来。但我深信他的那种“不赶浪头、坐得住冷板凳”的厉害。

我去邀钱钢一块来写这部片子时,他正在为《海葬》作最后的修订。洋洋十数万言已经写出,他却还被两件或许永远解不开的历史迷团所困惑,白净的脸上满是愁云,劈头问我:

“你相信孙中山曾经冒死去策反李鸿章吗?今天我们想像得出当时李鸿章虽然拒绝了,却鼓动孙中山革命,并愿为他作后盾吗?你相信光绪实际上根本没有给维新党人下‘诛荣(禄)废后’的密诏吗?能设想谭酮同居然是编造了一个假上谕去策反袁世凯的吗?多么具有魅力的细节啊。历史永远是不可思议的………”

是的,谭嗣同和孙中山都曾寄希望于权威人物。李鸿章虽戴着“卖国贼”的帽却不是后人所想像的那样昏聩。袁世凯虽然两度成为中国变革的关键人物,但却永远不会是华盛顿式的“新权威”。他们每个人背后都受到文化指令的支配。这诚如李泽厚《中国近代思想史论∙后记》所说:“历史的必然总是通过事件和人物的偶然出现的……当满清皇帝的个人权威还是至高无上的时候,倘若光绪是另一个人,戊成变法未尝不可取得某些成果。如果慈禧和袁世凯都短寿早死,辛亥前后的局面恐怕也将很不一样。然而即使那样,在有着数干年封建重压而又幅员广大、人口众多的中国大地上,要迈进工业化社会和实现富强,也仍将百折千回,历尽艰险,决不会那么一帆风顺,笔直平坦。”

钱钢三年引而不发,突然向世人托出一个100年前的噩梦,不是比我们笔下的现实改革更意味深长吗?

龙年之尾,气温骤寒,世态躁动,人皆不得安宁。我也因《河殇》之争,被各种采访、座谈、讲课、笔会弄得心力交瘁,家中已“放不下一张安静的书桌”,于是躲进刘东的“寓所”去写剧本。

刘东也是借住在东城一所“高研”楼里,门上贴着“概不会客”的字样。我俩避开世嚣,每日弄些笔墨之余,小酌对斟,静静地漫说百年兴亡。胖子把他那庞大的身躯硬塞在一张快要散架的转椅里,隔着书桌上几乎要摞到天花板的那些厚砖似的国学典籍,对着我喷云吐雾。有时王焱(我们邀他写剧本压轴的一集)也来,我们就去胡同口的小店涮羊肉,灌了一肚子膻味酒气,越发要侃,每每到凌晨才散,第二天头昏脑胀,终于摆弄不出几个字来。于是胖子就会叹息“这年头作学问真难”。说起目下文人的潦倒,刘东总会提到他楼下的一位名教授。那老者寂寞时常把他叫去喝几盅,酒一下肚,便作“今昔对比”,说他年轻时在大学教书,一月拿500光洋,必定每礼拜下馆子,教授们轮流作东,哪像今天这般寒碜?眼下的社会是决不肯再拿钱白养活读书人了。也难怪如今的

学者再难做出胡适、陈寅恪那样的大学问。这是刘东常常感叹的。

我们闲谈中国的现代化,总感到它的命乖运蹇,或许同中国人总是太性急有关。胡适当年说过,七年之病当求三年之艾。中国得的是慢性病,治这病的医生也不能太性急。知识分子要沉得住气,使不得虎医狼药,得耐心地给这个社会开一剂除病根的缓药。这缓药便是树人之道。蔡元培办北京大学,其志向与功德之伟大,就在于要教出一个崭新的文明来。谁能不是教育家的精神之子?“有一回我去北大演讲,就这详说过:我虽不是北大出身,却很为北大自豪。从陈独秀到毛泽东,哪个同北大没有关系?应当说,没有北大就没有共产党!”刘东说得激动起来,把那张转椅压得吱吱响。

但“五四”以降,这副缓药便无人问津了,于是那病根过了70年也终于没能除掉,说不定还更沉重一些,这方面的话题,那些日子谈了许多,别的都记不清了,唯有刘东讲的一件小事,关于“五四”的史书中很少提及的,却再也忘不掉了。

“当年蔡先生就住在离这儿不远的遂安伯胡同。本来,5月2日是他最先召集北大学生班长和代表,把巴黎和会的噩耗告诉大家,号召学生奋起救国的。但在‘五四’那天早上,他却匆匆赶到马神庙北大一院。他去干什么呢?如今谁也忌讳说这一层。原来他是去劝阻学生上街游行的!他说示威游行并不能扭转时局,北大因提倡学术自由,已被视为异端,若再闹出事来,恐怕首先遭难。当然学生是不会听他劝阻的。这个细节太耐人寻味了。跟满清斗过的蔡元培还会怕北洋军阀吗?他是太爱他的北大了。他太知道“教国之道,非止一端,根本要图,还在学术’。他甚至认为学生因救国而牺牲学业,其损失几乎与丧失国土相等!然而,即使像蔡元培这样的大智大勇者,在那时也难挽狂澜于既倒。启蒙与救亡的两难,真是中国之大惑。70年后回头想想,当初学生们要能在蔡先生门下多读点书,该有多好啊……….”

“五四”公案,海内外众说纷纭。有奉若开天辟地之壮举者,有抑启蒙而扬救亡者,有视之为“斩断中国传统”之大祸者,有上比拳乱下附红卫兵造反一锅熬者,差异之大,悬若霄壤;隔膜之深,宛如大洋。海外有雾里看花之朦胧,海内则有犹抱琵琶半遮面之暖昧。这个真正属于中国知识分子独立掀起的一场运动,由于初始的两难,也由于日后的迷失,更由于史学的硬拧,早已面目全非,离真实相去甚远矣。 中国知识分子之可怜,不仅在于她的灵魂倍受扭曲,连她的“身世”也被篡改了。

(文章转自作者脸书)