这是以前发的一篇因为太长,所以写烂尾的文章。时隔两年,前几天突然被读者点名了。老实说,我这种写长文的,在互联网短平快的风气下,其实是不太受待见的。现在居然有人点菜,顿时感觉非常荣幸,所以决定把他写完,结果写着写着,发现这已经完全是重新写一遍了。

先多说两句,412这种事情,要写简单很容易,但就失去了历史的营养;写复杂的话,又太长,大家都忙着996的福报,看长文的时间不多。两害相权取其轻,我还是决定把事儿讲清楚,结果使出洪荒之力,仍然只压缩到了20000字,实在不太适合做网文,只好分两段发。

不过好处是,你把412给捋明白了,国共斗争几乎就理解了一半了。以上都是废话,下面切入正题。

讲起412,一般大家都知道点。可就是背完答案,但总觉得有点稀里糊涂的那种。这一直是基础历史教育的一个毛病,编教材的觉得“背个答案就完了,这种不方便讲太细的事情搞那么清楚干嘛”;老师觉得“读个书还不就是为了考试,45分钟我哪讲的完,再说我自己也搞的不是很清楚”;学生觉得“答案这么长,这让我咋抄”。

这么搞的后果就是很多人参加工作后,知道了一点人性的基本常识,再回想高中课本,总有点逻辑混乱的感觉。

比较典型的就是四一二,蒋介石翻脸杀的左派血流成河。官方的解释一般就是句“蒋介石背叛革命”,但是怎么就背叛了?为啥能混在革命里这么久才发现他是叛徒?为啥他背叛了破坏力这么大?没有一件事情能讲清楚。最后大家往往要不觉得他是个神经病;要不就是地摊文学瞎逼逼一下,就觉得高中老师忽悠我了,老蒋其实人还不错。

显然两者都不是,所以我们今天来普及一下这段历史。

国民党、共产党、国际党

412这事儿吧,你如果理解透了,中国近代革命的事儿就理解了一半了。它本身对中国肯定是个悲剧,国共混在一起好好的,眼看着黄埔军起来了,群众越来越爱国了,军阀也越来越怂了,突然就闹起分家来了。分家也就算了,还撕破脸家暴;家暴打个脸就算了,居然杀的血流成河,这简直太神经病了。其实像所有类似的家庭矛盾一样,这是各种问题的一次总爆发。

我们先从介绍几个家庭成员开始。

首先是国民党。大家要有个基本常识,在有黄埔军校之前,孙中山基本是个道具,就是实力派方便的时候拿来用用,不方便的时候就随手一扔的那种。他是有影响力没实力,一方面大家一提起革命家,第一个想到的就是他;另一方面,他其实又基本没法落实自己的革命理想。实力在哪里呢?在枪杆子和党组织里。可惜当年他两个都没有。

枪杆子方面,他的武装嫡系是一群黑社会。这个可不是我开玩笑,国民党这辈子都跟黑社会纠缠不清,即便跑到台湾也还是跟竹联帮、新义安纠缠不清。委员长的大哥陈其美,就是青帮“大”字辈。相比之下,黑鸡汤大师杜月笙是悟字辈,“大通悟觉”,中间差了两级,杜月笙要叫声师祖。中山先生自己是“共龙头“,檀香山致公会”洪棍“,就是被几个不同帮会都称为老大,地位超然。

大家随意感受一下

这帮人打打杀杀可以,打仗可就没法跟正规军比了。比如广州起义,洪门哥老会龙头黄兴带着一帮热血青年攻打总督府,百把号人一天就被机枪扫光了,几乎连个水花都没溅出来。

枪杆子不行,党派也不行。国民党是同盟会改组的,同盟会又是兴中会、华兴会和光复会合体来的。孙的基本盘是兴中会,掌握华兴会靠的是黄兴,后来玩不到一起分家了的是光复会。社团开会日常开着开着就变成章太炎、陶成章和孙中山对骂,热闹的跟菜市场一样。你想想五岳剑派的盟主能对华山派有多大的掌控力,大家就能明白那时候国民党的执行力了。

所以孙博士前半生的日常就是起义失败社团撕逼。他这辈子为了救亡图存,勾兑过军头、勾兑过日本黑帮、勾兑过英美,能想到的全试过了。应该说各路人马都比较给面子,爱国大V嘛,说不定哪天用上了。但给面子归给面子,一旦涉及到实质问题,比如利益分配路线方针啥的,没实力的就只能靠边站了。

后来的苏联军事顾问曾经报告斯大林说,孙大炮名义上是大元帅,但忠诚可靠的军事力量估计只有私人卫队的那200多号人,相当凄凉。像陈炯明,就是五条人唱的“陈先生”,你觉得人家是反角?人家当年可是参加了黄花岗起义的,虽然在起义中有临阵脱逃的嫌疑,革命党人对他颇有微词,但元老这个名头是跑不掉的。关系如此老铁,一旦意见不投,就好意思炮轰总统府,你说到哪儿说理去。

所以孙博士的大半辈子就是年年奋斗年年打脸,革命胜利遥遥无期,眼看这辈子就要交代了,突然一声春雷,市面上来了个叫苏联的新玩家。

苏联后来黑化的比较厉害,但刚出道的时候可是正儿八经的是个理想主义者。初代列宁大胡子的理想是要“全世界无产阶级联合起来打倒资本主义,工人阶级没有国界”。这可不是随便说说,是真金白银的支持工人造反,真刀真枪要去解放欧洲工人兄弟的。尤其是托洛斯基,秉持“持续革命论“,坚持要在世界范围不停革命,一直把全世界资本家的命全部革干净为止,非常硬核。

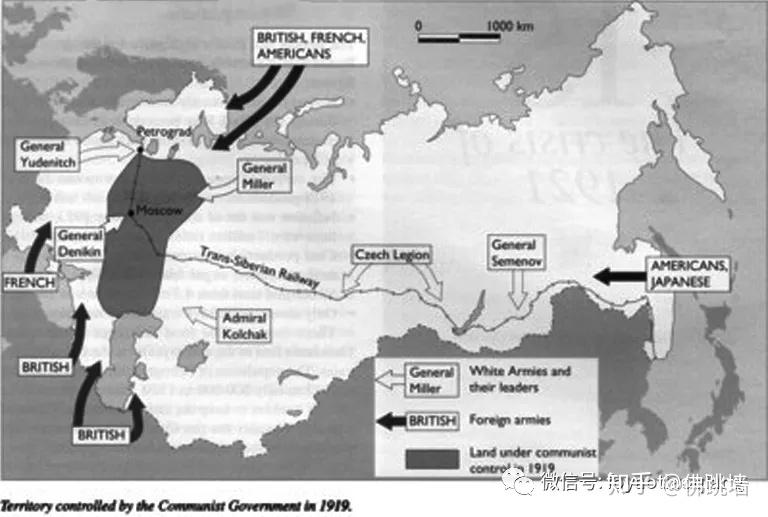

大家想想作为资本主义国家对这种搞法的感受,肯定不能忍嘛,所以建国之后的那几年,十四国武装干涉,帝国主义和他们赞助下的保皇党、捷克军团什么的,把新生的苏联围的团团转。当时苏联说自己是“在资本主义海洋中的社会主义孤舟”,可以说非常形象。所以,等到巩固了政权,镰刀党不出意外的成了缓冲区狂魔。这一来二去就看上了他南边的某大国。

只有深色的那一丢丢是苏联的地盘,其他方块就是各种干涉力量,也是不容易

大家一定要理解苏联金主和其他欧美金主的不同。首先,苏联是把中国看做战略缓冲的,明显优先级更高,当时他们普遍认为单一社会主义国家不可能独立在资本主义世界中长时间存活下去,所以对于在华利益,欧美是当做投资,苏联是当做命根子。

其次,苏联是有理想加持的,因特耐雄纳尔一定要实现嘛。当然欧美也有他们的那一套理论加持,但就跟颜色革命把美式民主这个概念搞臭了一样。一战之后的巴黎和会也是猛抽国际公理的碧莲。中国作为战胜国,那帮烂人居然把青岛特么判给了日本,大家还信仰个屁啊。相比之下,苏联一方面干翻了帝国干涉,另一方面初代大胡子列宁还在1920年号称放弃在华特权,有理想有实力,怎么看怎么像是新的希望。

至于共产主义在华的亲儿子TG,那时候还是个小baby。教科书一般不太爱提这个,但事实来说,1910年代那个兵荒马乱的时候,在啥能救中国这事儿上的嘴炮竞争是很激烈的。各路人马轮番上阵,既有脱亚入欧、师夷长技以制夷、三民主义这种比较主流的论点,也有各种皇帝救国、实业救国、孔子救国、义和团救国等非主流。反正百姓大部分是文盲,光听嘴炮也基本搞不清谁更有道理。乱世先知多嘛,按照现在的发展趋势,大家在未来几年应该可以看到大量的先知了。

扯了那么多,其实归根到底就是,TG登上历史舞台,并不是教科书疯狂暗示的那种“天色为之一变,百姓热泪盈眶”。不仅老百姓根本不知道这事儿,部分社团成员自己也是抱着混一混,占个原始股的心态来的,就跟现在一些IT老兵在一堆创业公司跳来跳去,盼着其中一家能上市一样。其中陈公博居然顺便把老婆带来1泊2日の旅行了一把,非常不严肃。

建党伟业非常好的抓拍了一张自由行夫妻照

当时情况更像是“创业团队兴奋的一起吃了个饭,然后开始默默的思考下一顿饭在哪里”。饭在哪里呢,显然是在苏联金主爸爸那里嘛。当时成立了几个自称中国共产党的,除了嘉兴那一波,其他都挂了,挂了不是因为被剿,而是没钱自己就散了。

作为创业社团,宣传开会印刷游行,没有一件事情不是花钱如流水的。皇帝救国有赋税,实业救国有工厂,义和团救国能卖神符,而共产主义救国就几个穷书生,啥钱没有。所以那时候苏联一断奶,中共就要吃土。当然,大家也不要对拿钱吃饭有什么误解,好像低人一等一样,作为创业公司,就应该有“你这口饭我可不白吃”这种自信。

不过这种断奶就吃土的情况也导致了很多问题。比如当时的CEO虽然是陈独秀,但显然他是党内的二把手。那一把手是谁呢?说不准,有时候是共产国际的马林,有时候是鲍罗廷,反正在中国的苏联人谁最大就听谁的,基本轮不到本地CEO做主。这种情况差不多要到毛教员干翻最后一轮空降兵王同学后,才算得到了改观。

好了,三花聚顶,就等男主角登场了。严格来说,刚开始的主角既不是图书管理员,也不是后来的光头,甚至不是中山先生,而是一个海归顶级风投,国民党亚父鲍罗廷。

顶级操盘手

鲍总因为后面的一些事儿,在高中课本里基本不咋提了,不过放到那时可是呼风唤雨的角色。他是跟着列宁在瑞士混过的,意见能直达天听(这玩意儿在企业里有多重要,社畜们应该都知道);后来在美国混过,很清楚资本主义的套路;还曾经在墨西哥创立了墨西哥共产党,所以又清楚第三世界国家革命的复杂性。放到现在,这简历简直亮瞎狗眼,资历老、人脉广、留过洋、开拓过发展中国家市场,妥妥的跨国公司中国区总经理。

体会一下中国区总裁

跨国公司苏联当时对中国市场很不乐观。那个年代,头等实力派像吴佩孚啥的都是拿的欧美爸爸的钱;二等实力派如张作霖拿的是日本爸爸的钱。而且大家默认你要是敢拿社会主义的钱,以后就别想再拿其他风投的钱了,嗯,跟现在阿里腾讯只能二选一似的。

不过二线玩家却有一个一流的操盘手,老鲍到了中国看了一圈,信心大增,觉得中国的玩家都是垃圾。对,不是说你,而是说在座的所有玩家都是垃圾。军阀,有部队没信仰,垃圾;TG,力量太弱只擅长放嘴炮,垃圾;GMD,就是资格老,军事力量一塌糊涂,政党毫无执行力,垃圾中的垃圾。你看,顶级操盘手都是这样,目光如炬毫不藏私。老鲍的思路是,放弃对北洋军阀的幻想;选定GMD为代理人,帮助其成长以代表人民搞定各路军阀;同时,推动国共联合,赤化国民党。换作斯大林的原话,就是:“因此,要充分利用他们,就像挤柠檬那样,挤干以后再扔掉”。

这计划乍一听简直难上青天,不过后来搞起来居然出乎意料的顺利。军阀那边正打成一团,欧美力挺的“地表最强(这不是我说的,是时代周刊说的)”吴佩孚正忙着和日本人赞助的“土匪大帅”张作霖猛搞,基本没空管广州的那些勾兑。孙中山虽然那时候对帝国主义还有幻想(这也不奇怪,毕竟他在欧美日都有很多粉丝),但一来被打脸太多,二来对苏联的战斗力仰慕已久,所以也想试试新思路。

至于他是不是清楚赤化的计划,显然是不可能不知道的。不过孙大炮是个革命家也是个现实主义者,苏联人日本人美国人反正都是手段,他觉得自己有足够的信心驾驭住;其次,那个时候国民党腐化的苗头已经很明显了,不排除他也希望通过TG的加入来注入新鲜血液。

这么大的事儿,全员通过肯定是不可能的。大家在的公司如果拿过BAT的钱就知道了,这种巨头给了钱不可能只当财务投资人,必然会有各种关系,推荐点人什么的,一方面是帮助小公司成长,另一方面是保护投资方利益。所以国民党内有人不爽这个是一定的,不过大炮德高望重,没费啥劲儿就把这帮右派给压下去了。

TG那边也很不爽,投资人说小公司的员工要以个人身份加入另一个创业公司,这不可能没点想法嘛。所以陈独秀提出来六点反对意见,主要是觉得两党宗旨、革命依据、革命基础啥的都不一样,他觉得合不来。不过TG那会儿才200人,严格来说是属于共产国际中国办事处,连分公司都算不上,马林稍微做了点思想工作陈独秀也就也从了。

讲到这里,有企业高层斗争经验的同学应该已经隐隐感觉出事情的苗头来了,这种感觉是正确的,组织发展就是这样,各种矛盾原来只是个针孔,你没注意,几年一过就变成大窟窿了。

摆平了各方面反对之后,国共合作就开始了,结果一合作之下,双方都发现对方简直太尼玛给力了。首先是政党,鲍罗廷把布尔什维克的党章和组织架构直接复制粘贴到了国民党,将那种俱乐部式得玩意儿变成一个富有战斗力的组织,孙大炮人生第一次有了挥斥方遒的感觉。

其次是宣传,我党擅长发动群众的能力表现的淋漓尽致,之前国民党基本像是个精英俱乐部。你想,同盟会自己都是在日本创建的,那年头家里没几个钱谁去的起日本。一帮书生在一起,“主义”倒是想了一茬又一茬,怎么跟泥腿子打交道宣传这些主义却没几个人搞得清楚。后来北伐时,在北洋军阀的地盘搞的那些工农群众运动,几乎全是我党组织的,其中尤以毛教员最为突出。

第三则是重头戏黄埔军校。苏联一方面是真金白银的投入,长枪短炮送到广州,另一方面是军事顾问直接下场,从军制、训练、参谋设计,一整套现代军事的玩法直接就搬过来了,革命力量突飞猛进。

大家如果对这种帮助没概念的话,我可以帮大家对比一下。国民党之前的武装头子是黄兴,指挥了被寄予厚望的黄花岗起义,军事背景是“长沙名门,自幼热爱军事,课余向日本教官学习骑射“,业余五段。所以《辛亥革命》那个电影让成龙演黄兴,实在是再合适不过了。黄埔军的军事顾问团带头人是加仑将军(真名叫布柳赫尔,苏联怕得罪列强,所以他换了个名字),苏俄内战传奇英雄、远东军魂,10年后的苏联第一批五大元帅,远东方面军司令,专业九段。

黄兴和元帅

啥叫飞跃,这就叫飞跃,大家千万不要相信仅凭意志就战胜敌人这种鬼话,真刀真枪的干架,专业人士分分钟让业余人士跪下喊爸爸。到了这里,天佑中华,中国革命总算是磕磕碰碰的上了正轨。

多说一句,我们虽然文风比较随意,但心态其实是很严肃的。国内的历史教育往往味同嚼蜡,造成同学们一方面记不住,另一方面很难被感召。为了让你理解深刻一点,请想象自己坐在大三教室里(黄埔军平均年龄22岁,差不多就是大三),看看左右的同学、再看看前后的同学,然后告诉自己5年之内这些同学一半以上将死无全尸。

李雷在攻惠州时挨了北洋军的炮弹,上半截在城墙下半截在护城河;韩梅梅因为跟了TG,27年在上海被严刑拷打,最后和同学被活埋在徐家汇;你自己就算熬过了第一波,后面还有南昌、抗战,大概率活不过30。大家神经病吗来这种地方?你看看窗外,珠江水混,上面飘着饿死农民的尸体,街上是骨瘦如柴满街乞讨的孩子,租界里印度阿三一言不合就大棍子打得中国人头破血流,你想鼓励人民奋起反抗,结果发现他们正躺在大烟馆醉生梦死。

然而你从来没有怀疑过,中华民族将再次崛起。黄埔军校大门口贴着“升官发财请往他处,贪生畏死勿入斯门“,横批“革命者来”。这可不是说着玩的。不管这帮人后来怎么样,起码大部分都是怀着救亡图存的决心加入黄埔。最后搞到同室操戈,也真是造化弄人。

言归正传,话说鲍总纵横捭阖,把革命从火星变成了火把,虽然还不能燎原,但起码照亮了鲁迅说的铁屋。

蜜月和阴霾

这段时期是国共的蜜月期,一方面,国民党凭借装备苏联武器的学生军,欣欣向荣,投资人表示非常满意;另一方面,共产党在基层和国民党内部都迅猛发展,双方都越做越大。

关系好到啥地步呢?当时毛教员的官方身份是国民党二号人物胡汉民的秘书,后者日常叫他“润之我兄”,后来还在汪精卫推荐下坐了中央宣传部代理部长;蒋光头的日常是“谁反对三大政策(联俄联共扶助农工),谁就是总理之不肖徒,吾侪当鸣鼓而攻之”“共产主义万岁,苏联革命万岁”。你们认真体会一下这种相亲相爱。

眼神好的能找到主席

然而相爱下面就有相杀,很多事儿也的确互相看不顺眼。

首先是意识形态方面的。国民党很快就有了左派右派之争,这是全球范围的政党通病,基本没跑的。简单来说,左派就是希望改革动作更迅速、更基础、更深入的那帮人,右派就是希望保守一点慢慢来、小步快跑的。最典型也是最严重的分歧就是土改,左派觉得中国基层简直烂透了,一定要打土豪分田地,从头到底撸一遍,否则没救了;右派觉得你这么一搞不是更乱了吗?我们应该从长计议,先从减租减息开始,慢慢搞国家赎买。

左和右哪个对呢?这说不准,得看在啥时候。比如抗战时期,打土豪分田地就太左了,毛教员要反左,要提倡“地主减租减息、农民交租交息“;解放战争时期,还留着地主就太右了,要提倡暴风骤雨,要保护革命的胜利果实。

在国共合作的那个年头,左右的分歧主要是在对“联俄联共”的态度上。同意的是左派,同时也赞成平均地权、节制资本;反对的基本就是右派,往往觉得苏联的阶级斗争就是瞎搞,不应该推翻从来,法律修修补补就好了。这时候大家一定会说,那肯定是穷人是左派、有钱人是右派喽。这个嘛,对也不对。

高层的那帮人主要是理想驱动型,倾向左派还是右派跟出生基本没啥关系,事实上这个级别大家原生家庭条件都不错。那年头能识字放到现在就是个985了,能去日本留洋的怎么的也是个金领。像何香凝、许崇智这种都是望族,妥妥的富二代,一个向左一个向右;反过来谢持和周恩来都是相对较穷的,一个向右一个向左。

中层,比如后来国民革命军的那帮中下级军官,那就跟出生强相关了。好比你家是小地主,你爹的是地方绅士,你看到列强欺压、军阀肆虐,愤而参加了革命党。推翻满清、打倒军阀你自然毫不动摇,但提到要工人当家做主,你是不是就有点犹豫,觉得有点太过了?等到说要打土豪分田地,你爹辛苦存了几十年的家当要分光,你是不是就不能忍了?

反过来,你是贫苦出生,荒年交不上租,三分薄田被贱卖,全家流落到上海讨生活。你爹组织工人想要提高点工资让你吃顿饱饭,结果半夜被黑帮塞进麻袋沉了黄浦江。这时候,你听委员长说工人运动是造反,要当街枪毙,虞洽卿这帮买办是爱国商人,你是不是觉得草泥马,校长你背叛革命?

近代以来,这两拨人一直都在努力说服对方,一直说到1949年。百万大军过长江,左派彻底说服了右派,这事儿才算告一段落。

当然,理想之外还有政治。作为成年人,大家也都知道,路线斗争的背后也都埋着权力斗争。斗争的焦点又有两个:

第一是我党发展的太好了,现在回头想想是好的有点过头了,鲍罗廷和孙中山打得火热,TG以个人身份几乎掌握国民党内各种基层的政治资源。考虑当初合并的时候我党200号人,国民党1万人左右,这基本是要翻天了。部分元老,看着TG混的风生水起,肯定是极不顺眼。

第二是国民党军队实力已经今非昔比了。一开始军头们还不知道自己掌握了什么样的力量,1924年广州商团起来闹事的时候,大家对武力镇压还有点犹豫,毕竟还没试过水。结果一动手,发现原来对方就是垃圾,再后来,发现曾经把自己赶的落荒而逃的陈炯明原来也是垃圾,这下子军头们(比如蒋介石)信心大增,逐渐开始对苏联军事顾问的各种保姆式干涉越来越不爽。

话说回来,当时不满的不止国民党,TG其实也很不满。在国民党看来,鲍罗廷是隔壁老王,想借腹生子,心怀不轨;在TG看来,老鲍又为了维持国共合作而对工农运动各种限制,有掣肘的嫌疑;而且给自己的钱还不到给GMD的十分之一,简直是吃里扒外。陈独秀一度越级上报共产国际,打鲍总的小报告。

这其实就对了,优秀的战略合作都是这样,双方都在吃小亏占大便宜,一方面互相都有怨言,一方面又离不开对方。总体而言,革命形式还是一片大好的,鲍罗廷组织TG在国民党内连打带拉,分离了一部分右派,争取到大量左派;党内的军事新生代小蒋同学又积极向共产国际靠拢,显得非常上进。

眼看形式一片大好,1925年,孙中山死了。大概率来说,他如果晚几年去世,国共大概率不至于这么快拔刀相见。对孙大炮来说,憋了这么多年,现在眼看革命曙光乍现,联俄联共的政策肯定不会瞎改。而鲍罗廷在中国短短几年,居然盘下这么一大摊子事,苏联和TG都非常认可,党内威信很高。同时,这两人两私交极好,信任度极高。宋庆龄和鲍罗廷老婆是闺蜜,孙中山生病都是鲍罗廷在照顾的,当时鲍夫人给孙夫人一张照片,写着“终身友谊,不离不弃”,大家自行去孙中山故居去感受一下。

终身友谊,不离不弃

然而,人算不如天算,24年大炮在北京和段祺瑞谈判的时候,癌症加剧,很快失去工作能力,半年之后就死了,这下子就乱套了。但凡集中的组织架构,老大在培养好接班人之前挂掉,组织必然内斗,这玩意儿是个铁律。列宁挂了苏联内斗;袁世凯死了北洋军阀内斗;现在孙中山死了,他所在的政治空白需要补上,原来老大压着的各种矛盾要爆发,党内斗成一团。

混乱是阶梯

教科书嘛,对内斗这种乱七八糟不太讲的清楚的事情,喜欢一句带过:“孙中山死后,蒋介石背叛革命”,说的光头是个卧底似的。其实当时党内乱的一逼,大家既在搞别人,也在被人搞,所有人都有强烈的不安全感。这里有哪些势力呢?

鲍罗廷和TG不用说,显然是左派。国民党就要复杂一丢丢了,政治和军事上都分左中右。政治上主要玩家是胡汉民、汪精卫和廖仲恺三个。

CMO、COO、CFO,三巨头标准照

首先是胡汉民,右派,COO,因为大炮去北京时是让他做代理大元帅的,就像CEO不不方便的时候,签字权都是给COO一样。坊间说法是这个人本来挺左的,结果去了一趟苏联,体会了一下苏共内部秋风扫落叶的斗争方式,从此就对鲍罗廷他们很警觉了。不过他吵架归吵架,对大炮的策略他是坚决执行的。

廖仲恺,左派,CFO,擅长给革命筹钱,陈炯明跟孙中山翻脸的时候,把他关起来差点做掉,他老婆何香凝气的指着陈大骂“你不想想当初闹革命,是谁帮你筹的款,你要杀他,你还有良心吗?“把老油条骂的无言以对。他是彻底左派,黄埔建军校、省港大罢工都是他总牵头,如果没死,可以说是两党的压舱石。

汪精卫,中间偏左,CMO,孙中山遗嘱起草人。能说能写长得帅,八面玲珑情商高,可谓国府门面,除了耳根子软,简直完美。

三位大佬你看我我看你、各怀心事,一时间场面非常尴尬。

为啥说尴尬呢?让我们回到15年前,1910年4月16日,汪精卫因为阴谋刺杀摄政王载沣被捕。胡汉民和廖仲恺他们想尽办法去营救,显然按照清廷的做法,客气点是掉脑袋,下狠手那就是凌迟了。这天,同情革命党的狱卒进来摆好酒菜,说朝廷要来宣旨了。老汪,不对,是小汪,整整衣冠,写下名满天下的绝命诗:“引刀成一快,不负少年头“。然后咬破食指,写下一个鲜红的“诺“字,请狱卒带给陈璧君,南洋巨富的千金小姐。陈璧君追他已经第三年了,入狱后不离不弃,百般鼓励,是他昏暗牢狱中的微光,这个”诺“字既是同意,也是给姑娘一个交代。

然而,中彩票的事儿发生了,他居然没有死。清廷摇摇欲坠,载沣既想给大家一个“开明“的形象,又算是给自己一条后路。加上革命党人的各种营救活动,小汪同学被改判无期。

1911年底,清廷大赦天下,汪精卫出狱;次年2月,宣统退位、中华民国成立;5月是黄花岗起义一周年纪念,也是陈璧君、汪精卫的婚礼,证婚人胡汉民,伴娘是廖仲恺的老婆何香凝,革命党人欢聚一堂,弹冠相庆。大家感觉天地一新,眼中都充满了希望。鬼想得到15年后如此局面,历史深深地恶意,莫过于此。

大家感受一下汪精卫、陈璧君这一对

军事方面,老大是许崇智,粤军总司令,广东地头蛇(他们许家是广东望族),右派。二号基本就是蒋公了,中间偏左,当时跟鲍罗廷关系好的不要不要的。关于蒋公,我们得多说两句,否则大家没法理解为啥我说蒋介石的崛起是逆袭,以及一个09年才认识孙中山的后生仔,为毛能和03年就跟着国父混的三位元老同台竞技。

最基本的当然是活儿干得好,黄埔军校办的有声有色。不过被社会打过脸的同学应该都知道,要混到顶层,活干的好只不过是基本条件。如果大家还是无法理解这句话,可以在知乎上看看有多少人提问“为什么我业绩这么好,老板就是不给我升职。“广大社畜的心声都在上面。

言归正传,除了基本功之外,委员长还有几个优势:

首先,虽然委员长是振武学堂出身,但好歹是喝过洋墨水的。我用“虽然”两个字开头,就是在疯狂暗示委员长其实学历不算高。因为振武学堂是日本陆军士官学校的预备班,而后者又是个培养下级军官的,比起日本陆军大学来差很多。

当然,委员长还是比较要脸的,只暗示自己是陆军士官学校六期,因为理论上来说,他要是不跑回国闹革命,混进士官学校是没问题的。他这辈子都没把学历往陆军大学身上靠,这比起西太平洋大学包装成加州理工博士,还算厚道的。

其次,陈其美是他结拜大哥,穿一条裤子的兄弟。而陈其美跟其他国民党元老还不太一样,他是帮孙中山处理不方便事情的。老大嘛,主要负责登高一呼,但搞革命不是请客吃饭,总有一些事情不太方便,这时候一般交给帮会的兄弟比较放心,陈其美是青帮“大“字辈,和黄金荣同辈,非常可靠。这些任务在陈其美死后就继承给了蒋介石。这个博主不是开玩笑,你看光头后面怎么用陈其美的侄子陈立夫陈果夫两兄弟,最后搞了个CC系列,你就知道这个是一脉相传的。

第三、委员长实在是个人精。孙博士被陈炯明炮轰后,委员长在中山舰陪了他50天的典故大家应该都比较清楚。可能不太熟的知识点是委员长到底有几个兄弟。这个题目显然是超纲了,因为委员长自己也不知道,坊间传言他三不知:不知官职领了多少,不知手令发了多少,不知兄弟结拜了多少。拜把子的包括但不限于孙中山死党陈其美,GMD早期赞助人张静江,一号军头许崇智,国民老公张学良……这个名单我可以列半天。

更牛逼的是,委员长在撕破脸之前,跟苏联人关系超级好。好到什么地步呢?大家随意感受一下他的言论:

“国民党员不可反对共产党,反对共产党就是背离了总理定下来的方针和主张“

“时至今日,帝国资本主义之压迫,更甚于前。中俄两国主义之密切,其成败厉害,实有存亡与共之关系。“

大家感受一下东征陈炯明时期慷慨激昂的委员长

当然,有人说嘴炮谁不会,见人下菜而已。兄弟,就你懂嘴炮不算数,苏联那帮老油条就不懂?1925年十月,蒋介石15岁的长子蒋经国被派去苏联莫斯科大学留学,没多久就加入了共产党。我就问一句,这还是嘴炮不?再问一句,你干的出来不?最后问一句:服不服?

小蒋和他老婆的辣眼睛照片,不知道412时他啥感受

所以大家站在中山先生的角度想想,蒋介石,党内新生代(当时才40不到),能打仗,自己一手提拔,故人托孤,政治上跟得很紧,跟大赞助商关系极好,对自己绝对忠诚,而且还在追求小姨宋美龄。作为不懂军事,一辈子都在被军阀各种叛变中的度过的革命家,你是不是有如获至宝的感觉。

同样觉得如获至宝的还有鲍罗廷。作为革命战火洗礼过的无产阶级斗士,他太知道枪杆子里出政权的道理了。在军队里找一个左派代言人显然是当务之急。那时候能挑的也实在有限,不外乎许崇智、谭延闿、朱培德他们几个。

许崇智是旧军阀,热衷吃喝嫖赌,这种人一看就不可能改造了,相比之下小蒋简直就是禁欲系的;谭延闿是文人带兵,基本搞不定下面那帮丘八;朱培德是朱德同班同学,资格老的很,人家投奔孙中山之前就有自己的人马,妥妥的实力派,老干部陈炯明都背叛革命,谁能保证他朱培德以后就不会?看来看去,显然还是积极向共产国际靠拢的小蒋最顺眼。

这时候可以用一句话来形容:混乱是阶梯。不混乱,大家就得按资排辈;不混乱,就不会有人终身出局;不混乱,像蒋介石这种赌性大的就不会有机会。混乱,是上升的阶梯。