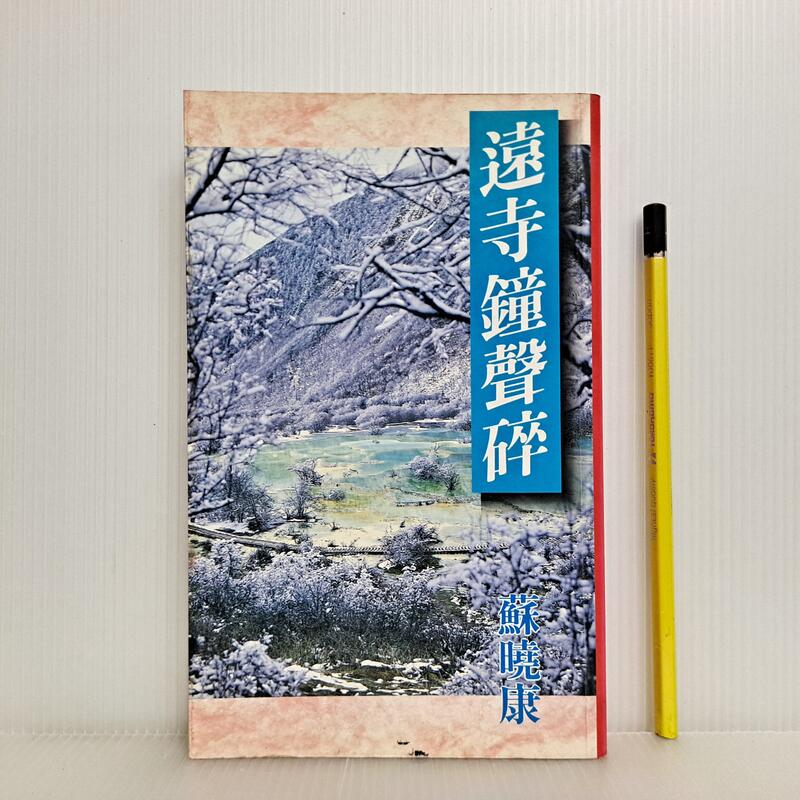

【按:我手头这本《远寺钟声碎》,有一个「孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪」的封面,虽然画面中看不到那个鱼翁,也有点俗气,但是整本书收录的,都是一个「漂泊灵魂」怀念故乡、悲哀时政(晓林之语)的情绪,而我恰在一个「心灵转变」期,「那长于蛮荒而胀满激情的黄色与蔚蓝色的紊乱期,生命里的某些元素,如单纯、激愤、自信,正随同思维上的独断、偏激、二元对立和一厢情愿等,渐渐消褪」,这么典型的「个人精神史」,又幸亏我重拾此书而再次得到,几番释卷后,挑出这篇「焦裕禄」来贴出,也恍然觉出当下中国的腐败深重。 】

一

我们都在海外争睹「菊豆」的时候,大陆里面却在被另一部电影「焦裕禄」所震动。据说,老百姓给衙门里的官儿们寄去许多电影票,那意思是很明显的。大陆人习惯于请出好人的亡灵去谴责恶势力,1989年的天安门运动就是这样发生的;「六四」杀得这么惨,过后他们依然这么做。我不知道,是人们被压得只有这样来表示抗议,还是他们真的仍然相信道义的力量?

如今四十岁左右的大陆人,都记得起焦裕禄这个名字。我一直觉得他和雷锋不同,虽然他俩并列为大陆共产主义的人格楷模。但焦裕碌的名字是同中国农民「解放后」的苦难联系在一起的。今天,我们可以嘲弄共产党那种「树典型」的做法,却不能嘲弄这种苦难。焦裕禄也不象雷锋那样虚伪,把自己做的好人好事,天天记在日记里,好象是在自己「树」自己的典型。焦裕禄是死了几年后才被「树」起来的。

焦裕禄的故事发生在河南。那是一个典型的中国式的清官故事,只不过重演于共产制度之下。 记得1965年春天,中国人都可以收听到广播里的长篇报导《县委书记的好榜样——焦裕禄》,人们都听得泪流满面。那年我才十五岁,从小长在都市里,压根不知道农民长得什么样,当然也不知道农村的干部长得什么样。我什至从来没有见过讨饭的叫花子。焦裕禄的故事,他那为解救兰考农民倒悬于水火之中而死的精神,确乎是动天地、泣鬼神的。奇怪的是,我们那时只会惊叹共产党里有这么好的干部,却决不会去想一想,中国农民为什么会落入这般绝境?

过了很多年,我才知道焦裕禄故事发生的背景。在1958年的大跃进时代,河南是全国搞合作化、放高产卫星、强迫高征购最疯狂的一省,因而也是在后来的大饥荒中饿死人最惨的地方。豫东兰考一带,本是水涝、盐碱肆虐的黄泛区,大跃进的后果对这里是摧毁性的。 1961年河南信阳事件暴露,中共中央撤换了包括省委第一书记吴芝圃在内的各级干部。焦裕禄就是在这时,从洛阳矿山机器厂被派到兰考当县委书记的。那时有一大批干部被派到农村去救灾,焦裕禄两年后累死在兰考。但他的故事,外面无人知晓。碰巧当时有一位被划为右派的新华社记者,下放在兰考劳改,已经病得奄奄一息,被当地农民救活。是农民们求他一定要把焦裕禄写出来。然而,焦裕禄的故事到了北京,正好给共产党「雪里送碳」。全国饿死了几千万人,这个政权同农民的矛盾需要化解。共产党此时太需要一个为民鞠躬尽瘁的清官形象了。据说,那位记者的原稿,把兰考惨烈的灾况,和农民对焦裕禄个人的怀念,写得淋沥尽致,后来都被删掉,只突出党的英明和毛泽东的伟大。其实相反,共产党和毛泽东倒是应当感谢焦裕禄和那位记者的。

二

后来我常想,有焦裕禄这样的清官,中国农民会不会过得好一些呢?

焦裕禄是五十年代那种比较正派、纯朴的共产党干部。他有侧隐之心,他也认兰考的百姓为自己的父母。这是中国传统下层官吏的基本品格。焦裕禄到兰考后,劝阻外出逃荒的农民,组织他们治理盐碱地;他还给兰考引进泡桐树,既可压沙,又能给农民换一点收入。焦裕禄的确做到了把农民从死亡边缘救回来,为此他自己给活活累死。然而,这也是焦裕禄这样的清官,在那种制度下所能做的极限了。他死后,特别是他被树为全国典型以后,兰考的知名度爆胀,中国无人不晓,但它依然是河南最穷最苦的地方,农民依然是一年只有半年粮,这半年粮还都是红薯。与焦裕禄的兰考一样出名的,是兰考的讨饭人,遍布中原一带。

时隔二十多年后,1989年初,我为拍《河殇》的续集,专程到兰考去寻访焦裕禄的小儿子。他如今是那里一个乡的副乡长。他领我们的摄制组去凭吊他父亲的陵墓,那是一座与破烂的兰考县城极不相称的大建筑,冷冷清清,门可罗雀。就在父亲的墓前,他对我说,他的父亲虽然赔上了一条命,却没能使兰考摆脱贫困。父亲死后,兰考人还是在穷窝里打滚。只有实行包产到户,把土地还给农民以后,兰考才渐渐富起来。可是,农民同干部的关系,却越来越紧张。如今他当了干部才知道,他们每年要从农民手里拿走多少东西。农民说,你们同我们的关系就是三句话:要粮、要钱、要命(计划生育)。他说,如今当共产党的干部真难哪!

那次去兰考,我还碰到现任的县委书记。这人和焦裕禄是同时代的干部,在河南也是一个很出名的、肯替老百姓办事的父母官。我们喝几盅酒后,他微有醉意地说:「我1948年南下到河南,辛辛苦苦干了四十年,给老百姓办了一些好事,也办过一些坏事。五八年大跃进时,我在长葛当县委书记,搞虚报产量、放卫星很积极,结果饿死了十几万人,我差点儿去坐牢……。」

我想,焦裕禄那时幸亏在工厂里当干部,如果他也是一个县委书记,谁能保证他不会饿死一些农民呢?要知道,1959—1960年,河南全省饿死了780万人,又有哪个县委书记当得了清官? 在这种制度下做官,心肠好很难得;可有那么几个好人清官,还是无力回天。我们后来不是有了胡耀邦这样的大好人、而且还当了总书记吗?他的结局是被活活气死。

从今天来看,焦裕禄的「典型意义」恐怕正在这里。

三

焦裕禄被树为典型的第二年,文化大革命就爆发了。毛泽东刚刚利用了一个清官的故事,现在却要批判清官思想了。 「文革」直接发端于关于清官的一场争论:吴晗写的《海瑞罢官》,至今我们不知道这位明史专家写海瑞是不是在替彭德怀鸣冤,但毛泽东却非常敏感地认为,写海瑞骂万历皇帝,就是影射彭德怀1959年在庐山骂他。然而,文革后党中央给吴晗平反,却不敢说吴晗就是为彭德怀叫屈,因为那有「投鼠忌器」之嫌。

传统中国政治一直有清官的风气。这不仅在于士大夫的理想是道德治国,他们的力量来源于他们的道德勇气,还在于民间是认同官场里的这股清流的。至少,它是对腐败了的皇权和吏治的一种制衡和化解。近百年来,中国的传统政治一直在瓦解之中。皇权被强人政治所取代,极权倾向有过之而无不及,吏治的腐败便象癌症一样无可疗救,清流早已风流云散。

共产党本质上是一场农民革命,它既摧毁了传统政治框架,也不会导向民主政治。毛泽东对新中国政体的设计,美其名曰「人民民主专政」,他接受列宁的国家学说而剔除马克思的巴黎公社原则,他也接受传统政治的「家天下」而剔除清官政治。现代中国政治是一个大怪胎。

共产党的干部,本来就没有古代士大夫「齐家治国平天下」的政治理想和道德勇气,传统社会那种「当官不为民作主,不如回家卖红薯」观念又极淡薄,仅有的那点良知和不忍之心,也在残酷的政治运动中渐渐被摧毁。特别是经过「文革」,尝受了失去权力的恐怖和痛苦,大大小小的干部,上至邓小平和共和国大老们,下至摘掉「走资派」帽子的老干部,和靠年轻化政策坐火箭上来的新贵们,都会有一种对权力「过期作废」的恐惧,由此产生掠夺性的「仕途经济」。这样的吏治,只能是绝对的腐败,如今共产党想治理也治理不了。如果有人向他们建议,是否可以采取西方分权、制衡的办法以遏制腐败,他们就疑心你要夺他们用枪杆子打出的天下,他们就毫不客气地用坦克、机枪来消灭你。由此看来,这个政权只能眼看它在腐败昏聩中自杀,即古人所云「灭秦者,非六国也,秦也」。对此我们大概不必抱什么其他幻想。

我倒在想以后中国的治理。我们似乎也不能太迷信西方的民主制度,把它设想得那么完美,仿佛在中国老人们谢世后将这一套搬到中国了事。

中国庞大的官僚体系,不是靠一些西方式的民主程序就能调理好的。这一点,我们从海外的民运操作中已经窥其端倪。为官者没有道德感和廉耻之心,专讲中国式的黑厚学,什么完美的制度能奈何得了他?

在这里,我倒相信人的品质比制度更要紧。共产党不准中国人谈论西方的三权分立,毛泽东又批倒了传统的清官观念,前些年我们也仿佛接受了毛留下的这份思想遗产,反传统总忘不了捎上一句两句「中国人没有民主传统,只有清天意识」、「为民作主不是民主,只是清官思想」等等,仿佛「为民作主」比共产党的专政还可恶,仿佛批掉清官就不会有贪官了。

这几年大陆官场里的腐败让我觉得,在我们还享受不到真正的民主之前,又让当官儿的连清官也不必去做,他们可乐得只跟我们耍黑厚学了。

老百性比我们要实际。他们化钱买了电影票,请当官儿的去看《焦裕禄》,这真比我们高喊两句「民主」更让共产党难受。

1991年4月于普林斯顿

(文章转自作者脸书)