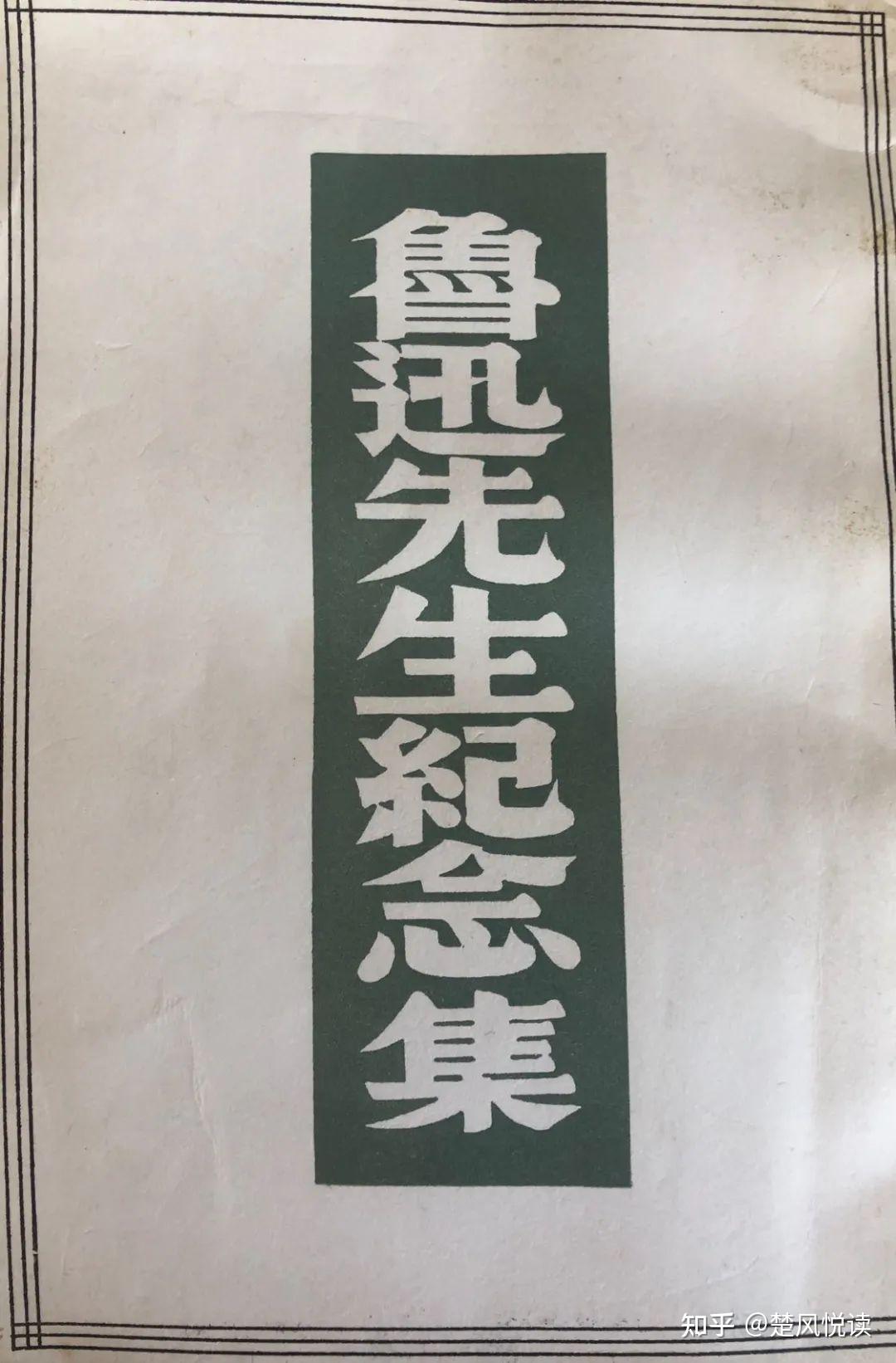

上个月在东京神保町的山本书店淘到一本旧书《鲁迅先生纪念集》,是根据鲁迅先生纪念委员会1937年初版影印的。2023年10月19日,离鲁迅去世已八十七年,在时间的缝隙里,再也没有肉身的周树人,而精神的鲁迅依然在呼吸,在上海,也在东京。在这个意义上,鲁迅的生命并不等同于周树人的生命。

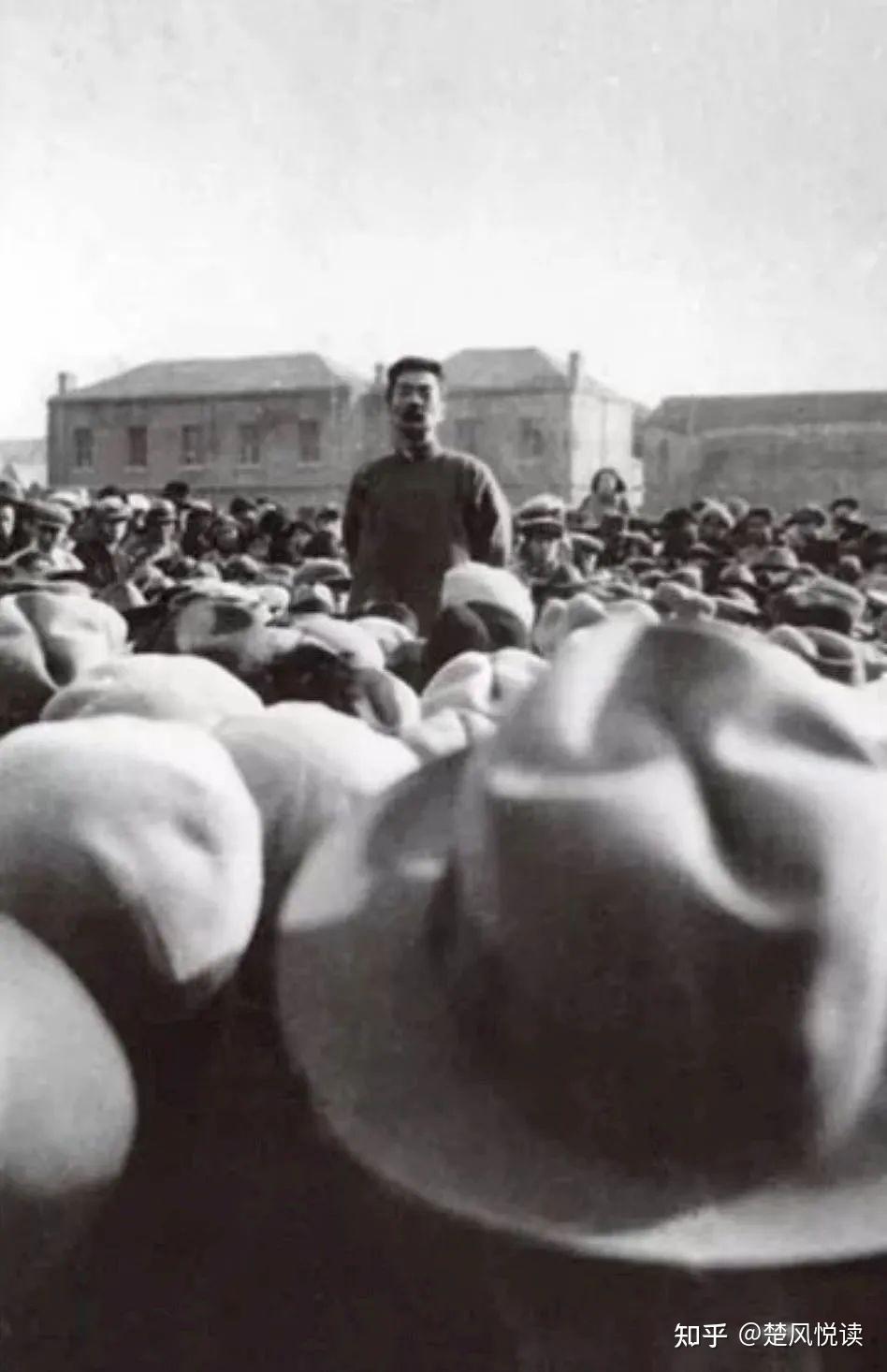

1936年10月19日早晨五点二十五分,他的心脏停止跳动。当天,上海的《大沪晚报》《大晚报》《华美晚报》《大美晚报》就刊登了“中国文坛巨星陨落”“中国文坛失巨星”“文坛巨星陨落”的消息。从第二天起,香港、上海、北平、山西、九江、无锡、青岛、厦门等地的大小报纸纷纷发出新闻和评论,多数的报纸都给鲁迅盖棺论定——

香港《珠江日报》称其为“中国新文化运动领导者”,上海《铁报》称其为“文化巨人”“伟大的作家”,香港《港报》称其为“世界前进文学家”,上海《华美晚报》称其为“中国左翼文坛领袖”,上海老牌的《申报》称其为“我国文坛巨子”,北平《世界日报》称其为“划时代的作家”,香港《港报》称其为“民族解放的文化战士”……铺天盖地都是“巨星”“巨子”“巨人”“文豪”“导师”“战士”之类的论定。

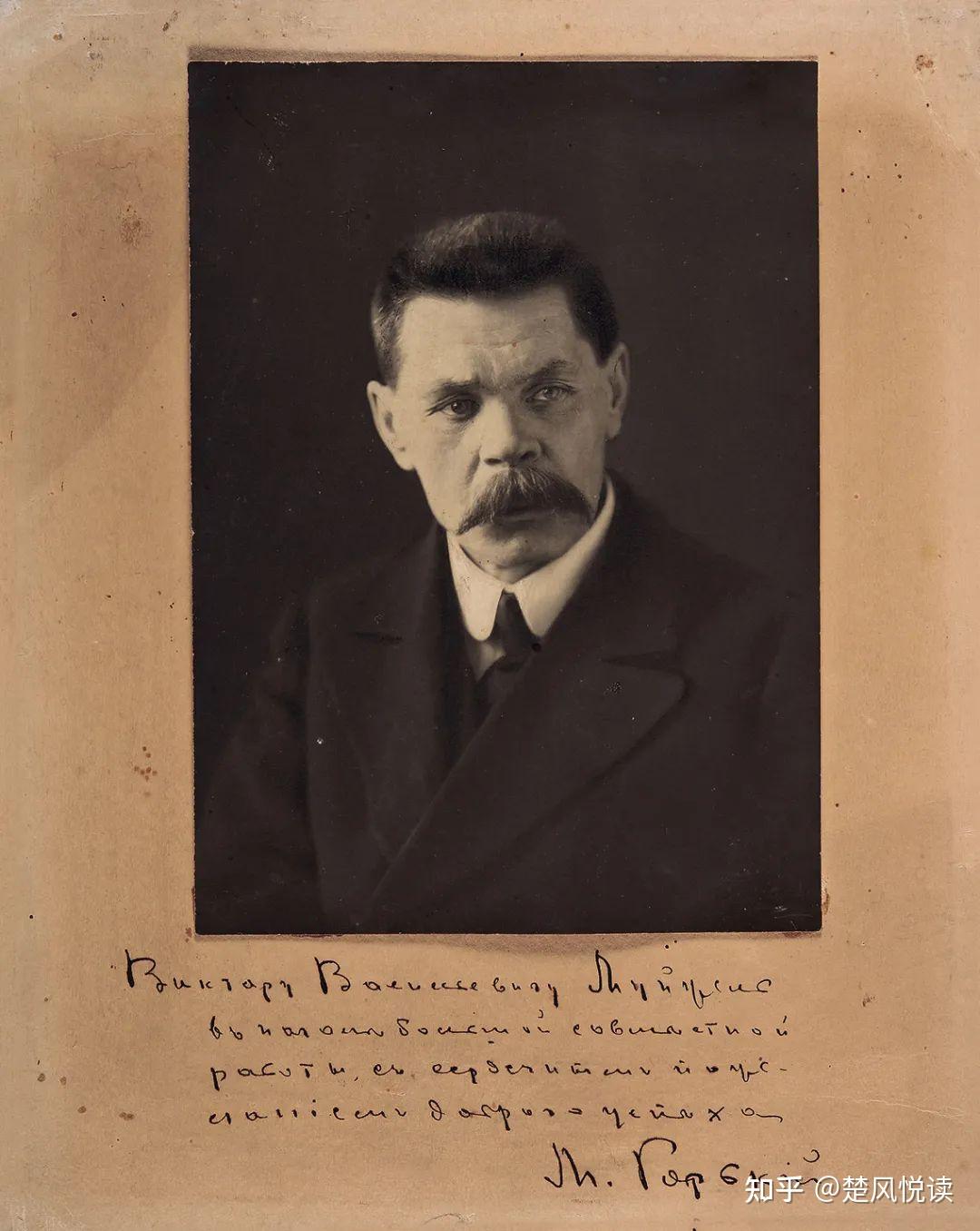

苏联对外文化协会致函蔡元培,称鲁迅“为世界一大文豪,尤系苏联国之至友”;又致电中苏文化协会,称鲁迅为中国杰出作家。苏联作家协会也致电中苏文化协会,称鲁迅为“中国之进步作家”。

引起我注意的还有几家小报的评价,上海《广东报》称他是“中国文坛之唯一领袖”“我国文坛最英勇的战士”,《上海报》称其为“文坛唯一权威者”,《上海日日新闻》(晨刊)称其为“中国文坛底最高峰”。用的都是“最”“唯一”这种顶格的词汇。上海厦门话拉丁化研究会送来的挽辞称:“向我们最伟大的文学家、语文运动的先导者鲁迅先生致最后的敬礼。”韩国一个青年敬献的挽辞甚至说:“弱小民族的救星死了”。

唁电、挽联、悼文……几乎让人眼花缭乱,郁达夫称他是“伟大的人物”,张西曼的唁电称其为“民族解放思想导师”,丁玲唁电称其为“几十万青年……最受崇敬的导师”,北平作家协会给许广平的唁电中称鲁迅为“中国的——也是世界的伟大战士”,胡愈之称他是“民族革命伟大斗士”,天津《益世报》社评说他“不愧是中国新文艺运动中一位导师”,《山西党讯》发表“行者”的文章称他是“我们民族的巨人”,北方文艺协会给许广平来信称他为“中国最伟大的文化斗争的战士”,上海市学生救国会称他是“伟大的导师”,北平东北大学第一分校学生自治会来信称他是“民族革命伟大的导师”,上海工人救国会称他为“民族之光”……这一切都和覆盖在他遗体上的“民族魂”三个字相呼应。

影响巨大的《大公报》于10月20日在大篇幅报道鲁迅去世的消息同时,刊登了一则王芸生执笔的不署名短评《悼鲁迅先生》,全文不足三百字:

文艺界巨子鲁迅(周树人)先生昨晨病故于上海,这是中国文艺界的一个重大损失。

他已是世界文坛上的有数人物,对于中国文艺界影响尤大。自《呐喊》出版,他的作风曾风靡一时。他那不妥协的倔强性和那嫉恶如仇的革命精神,确足代表一代大匠的风度。他那尖酸刻薄的笔调,给中国文坛划了一个时代,同时也给青年不少不良影响。

无疑的,他是中国文坛最有希望的领袖之一,可惜在他晚年,把许多力量浪费了,而没有用到中国文艺的建设上。与他接近的人们,不知应该怎样爱护这样一个人,给他许多不必要的刺激和兴奋,怂恿一个需要休息的人,用很大的精神,打无谓的笔墨官司,把一个稀有的作家的生命消耗了。这是我们所万分悼惜的。

“他那刻薄尖酸的笔调,给中国文坛划了一个时代,同时也给青年不少的不良影响。”这句话立马引起了一些人的愤怒,正在守灵的青年作家巴金“气得几乎跳了起来”。《大公报》的年轻编辑萧乾当即去找老板胡政之辞职抗议。

这在当天算是一个小小的风波,《大公报》马上在《文艺》版刊登一篇同样不署名的悼念文章,作为弥补。

10月19日,鲁迅去世当天苏联驻华大使鲍格莫洛夫就致函蔡元培,“周先生为世界一大著作家,亦系中国之‘高尔基’。”

高尔基四个多月前已离世。

同一天,《上海每日新闻》(夕刊)的新闻标题就是《中国的高尔基 鲁迅氏终于逝世……》。第二天的上海《社会晚报》报道:

文星陨落:各界凭吊 殡仪馆内瞻仰鲁迅 “中国高尔基”盖棺前夜。

大同大学时事研究会送来的挽辞写着:“悼我们的高尔基——鲁迅”。

早期马克思主义的传播者、社会活动家张西曼送来挽联:

继国父孙中山以后一人,为民族解放斗争而死;

作文豪高尔基同时战友,奠黑暗时代光明之基。

景光文艺社同人的挽辞写着:

倡民族复兴像土国凯末尔

在文坛驰誉如苏联高尔基

这么多人不约而同地称鲁迅为“中国的高尔基”,稀罕的是将鲁迅与他的同龄人、土耳其共和国缔造者凯末尔相提并论,其实也不大恰当。

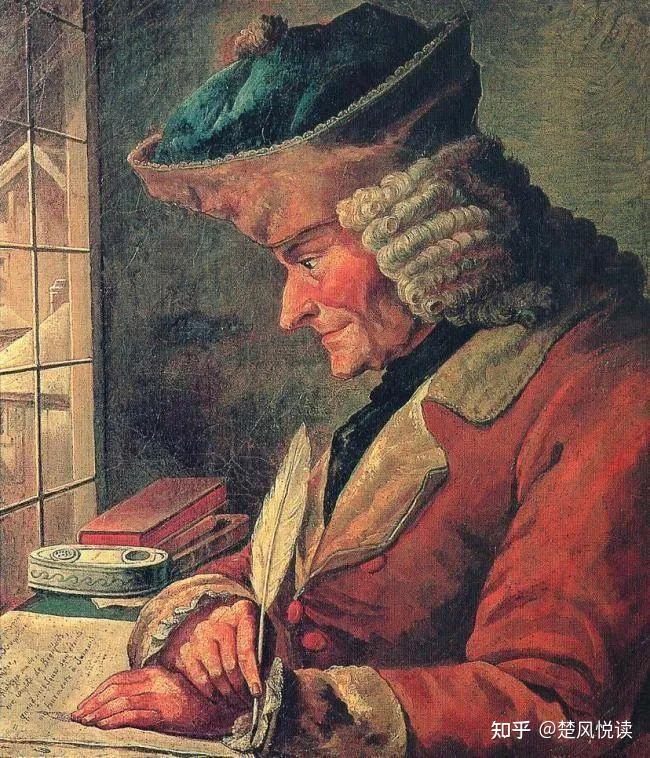

同样稀罕的是将鲁迅称为“中国的伏尔泰”,《大公报》当时曾译载美国记者埃德加·斯诺(Edgar Snow)的悼文《中国的伏尔泰 一个异邦人的赞词》,开篇这样说:

鲁迅是现代中国文坛一个最重要的人物,他是可以比拟于:苏俄的高尔基;法国革命时的伏尔泰;罗曼罗兰;巴比塞;今日的A·纪德等几个仅有的,在民族史上占有光荣的一页的伟大作家。

后面接着说:

鲁迅之于中国,其历史上的重要性更甚于文学上的。可惜关于他一生伟大的事迹,在中国、苏联、日本诸国以外很少人能够知道。

……

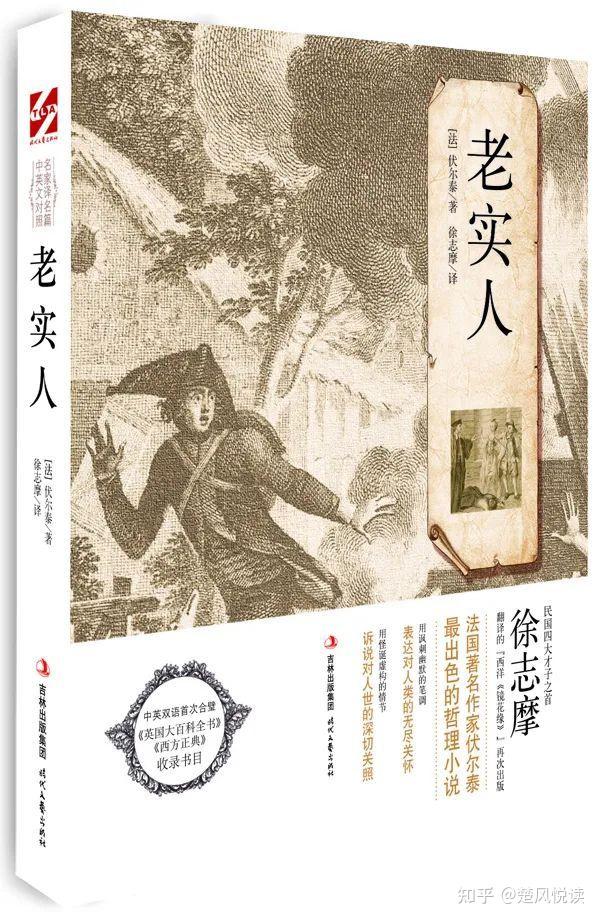

他以一支尖刻、残酷的笔,冷嘲热骂的撕毁了“道学家”的假面具,针砭了一切阻滞中国民族前进、发展的封建余毒。像伏尔泰写他的《憨弟达》(Candide)的动机,是为打破“定命论者”的谬说——永久的“宽容”呵;鲁迅也是藉着阿Q的人生观来讽刺中国人的“定命论”对于“穷苦”“虐政”……一切环境的不良,伏尔泰是高喊“反抗”而切恨“宽容”的,是他燃起了法国革命。同样的,鲁迅是更努力的在激发中国大众的情绪来反抗一切精神上物质上,不可忍受的痛苦,拿鲁迅与伏尔泰相比拟,真是最恰当不过。对于“封建制度”的抗战中他们在不同的国度里,却同是一员猛将。在另一点讲,伏尔泰对于当时法国文化上的贡献是“集其大成”;同样的,鲁迅也在文学著作、文学批评,古代和近代艺术上……多方面的努力。并且藉翻译及其他方法,灌输世界新知识给事事落后的中国。鲁迅是不甘心于仅仅作一个“文人”的,他在实际的行径中表现自己——不像其他的知识分子。同时,他又是一个自然和社会科学的研究者。(蕊译)

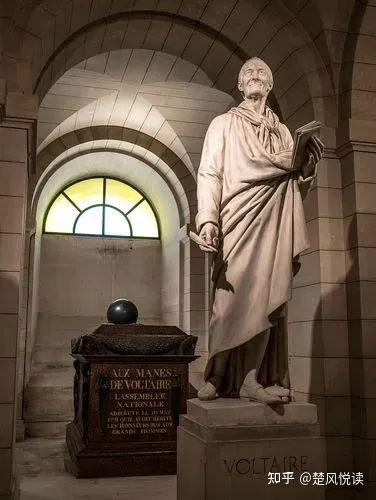

埃德加·斯诺那时还没写出《西行漫记》(《红星照耀中国》),译文所谓“封建余毒”“封建制度”这些表述今天看来也不准确,早在秦始皇建立以郡县制为基础的中央集权制之后中国就已告别了“封建”,鲁迅的批判对象主义是专制文化。伏尔泰(1694—1778)是十八世纪法国启蒙运动巨子,文中提及的《憨弟达》(Candide)是1759年出版的小说《老实人》,也是他的重要代表作之一。他在漫长的一生中写出了《哲学通信》《路易十四时代》《风俗论》等传世之作,用他的鹅毛笔呼唤了以“自由、平等、博爱”为旗帜的法国大革命。

称鲁迅是“中国的高尔基”,是从他的文学创作着眼,他在晚年曾介入左翼文学运动,临终前没多久还提出了“民族革命战争的大众文学”这个口号。事实上,他的主要作品《呐喊》《彷徨》《野草》乃至《朝花夕拾》等都是在定居上海“且介亭”之前完成的,与高尔基的文学道路也不大一样。

称鲁迅是“中国的伏尔泰”则是就他对启蒙的贡献而言,这是贯穿他一生的努力,特别是他在北京《新青年》《晨报》副刊等报刊发表的作品。“五四”新文化运动当时就被来华访问的几个西方哲学家称为“启蒙运动”,法国的德日进、美国的杜威和英国的罗素等人在论及中国的文章中都认为:“中国人追求新文化的狂热,似乎就是一个半世纪前欧洲启蒙运动的翻版。”(【美】舒衡哲《中国的启蒙运动》)遗憾的是“五四”启蒙时代持续三四年就夭折了,但鲁迅作为这一启蒙时代的主要代表,无论在当时还是现在几乎都是知识界的共识。

可以肯定的是,自鲁迅离世,“中国的高尔基”这一面几乎掩盖了“中国的伏尔泰”这一面。自1936年10月19日以来,八十七年间,鲜有人留意《大公报》转译的斯诺这篇《中国的伏尔泰 一个异邦人的赞词》,也未见有人将《阿Q正传》与《老实人》放在一起进行对比分析。“中国的伏尔泰”其名一直不彰, 这篇文章从一开始就淹没在了海量的鲁迅悼文之中。

“中国的伏尔泰”一说为何在1936年秋天惊鸿一瞥之后,再也没有激起回响?这是不是也值得追问一下。

呜呼,八十七年也不过一瞬。

2023年10月19日东京郊外天蓝云白,鲁迅殁后八十七年

(这篇小文初稿完成前后与景凯旋先生有过两次讨论,他的想法给了我有益的启发,他还特意帮我查了舒衡哲的书。)