“She Chose a Martyr’s Path”: Lin Zhao and Me (Part 1) (Selected Excerpt from Gu Yan’s Memoirs)

编者按:

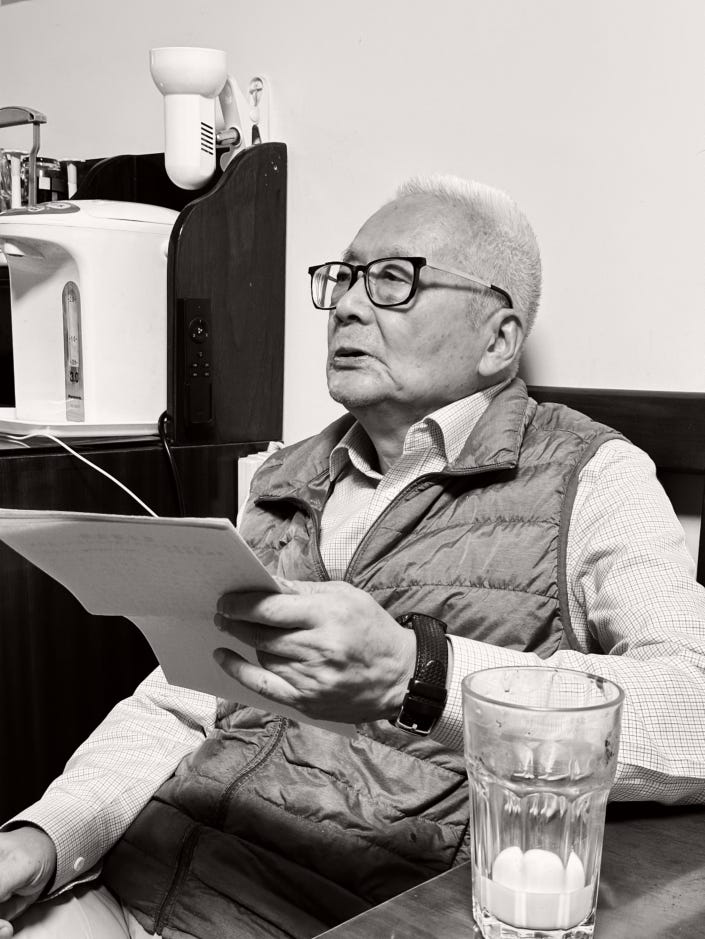

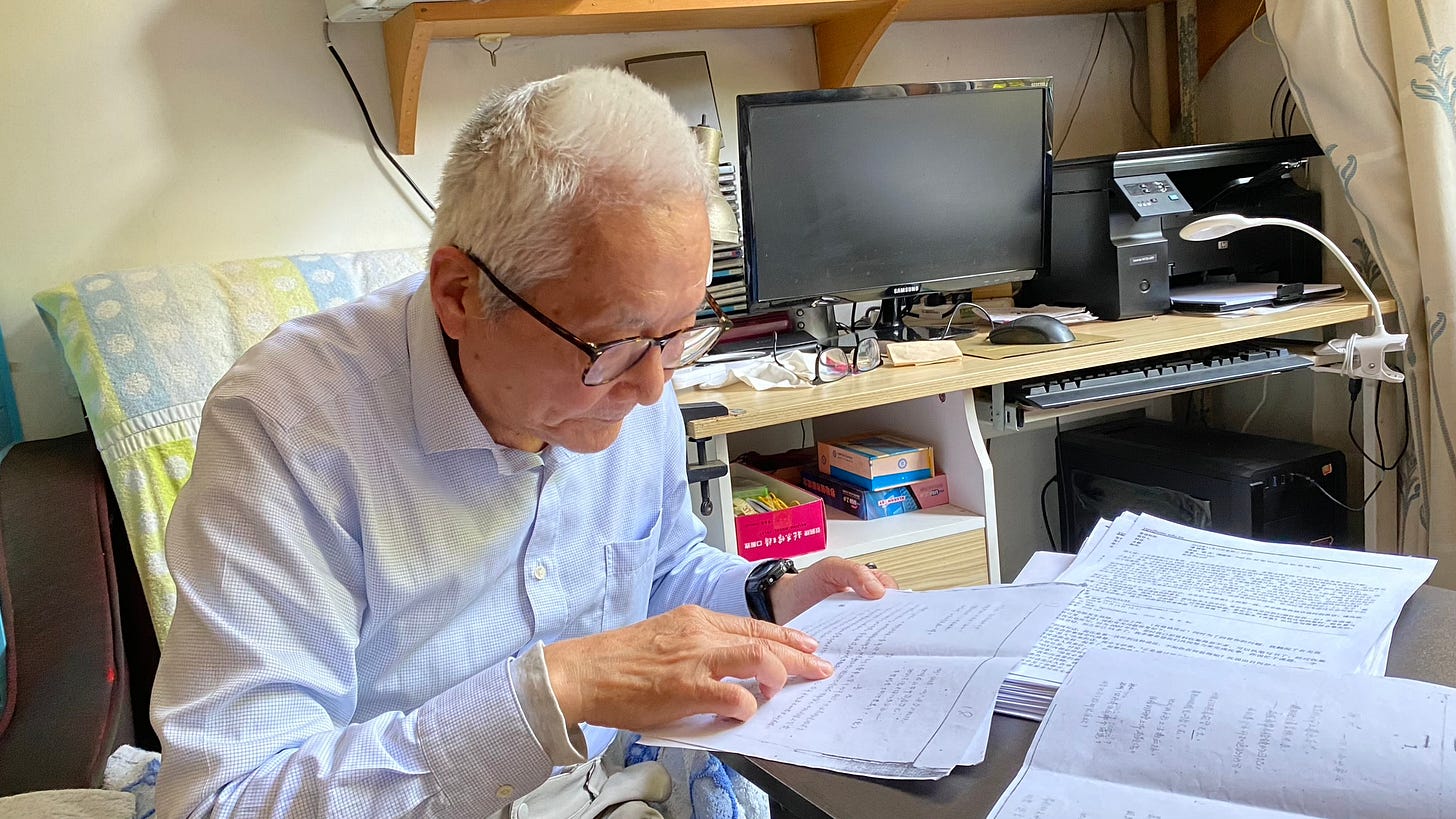

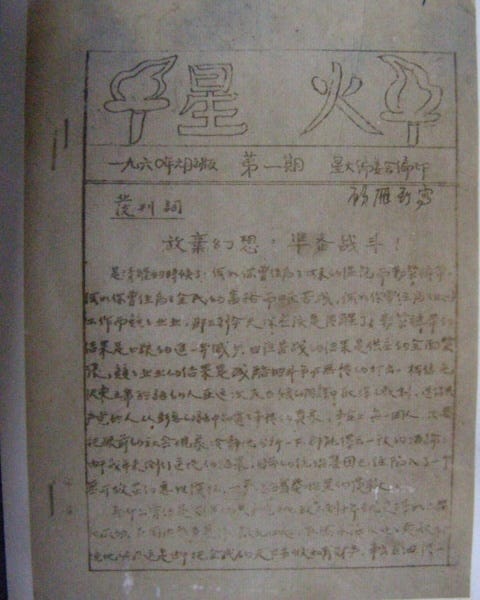

大饥荒时期地下刊物《星火》的创刊人顾雁教授,于2025年8月23日度过了他的九十岁生日。顾雁一生坎坷,1960年因“星火案”在上海被捕,与林昭、梁炎武同案,1965年被判处17年徒刑,后到青海服刑,1980年平反后到兰州大学任教,与顾淑贤结为伉俪。顾雁于2001年从中国科技大学退休,是理论物理研究专家,著有《量子混沌》一书,现居合肥。

顾雁在北京大学物理系读书时,与长他三岁的林昭(中文系新闻学专业学生)并不相识。1959年《星火》在天水秘密创刊前,顾雁曾亲手刻印林昭的长诗《海鸥》,在朋友们之间散发,并将她的另一首诗刊发在《星火》第一期上。1960年他回上海探亲期间,与林昭见面,后频繁往来三、四个月,两人之间产生情愫,往来信件数十封,后顾雁、林昭先后被捕。林昭取保候审,重被收监后遭遇非人折磨,于1968年4月29日惨遭杀害。

本文是艾晓明教授编撰整理的《顾雁回忆录》之一部分,分上、下两篇。耄耋之年的顾雁在其中详细回顾了自己与林昭的交往,以及林昭与《星火》的关系等。这是自《星火》诞生66年以来,作为创始者的顾雁首次以第一人称,对自己一生经历,以及“星火往事”的一次全面回顾。其中他与林昭之间的情感、囚禁中听闻她已牺牲的“悲痛惭愧”,都感人至深。作为亲历者和见证者,顾雁的回忆,也有极高的历史价值。

中国民间档案馆得以首次刊发,深感荣幸。

另外,关于本文题目——夏瑜是鲁迅笔下的革命者,原型为秋瑾。林昭被杀害后,正在青海服刑的顾雁得知消息,悲痛不已,在和家人通信中,因高压审查而无法表达心情,只能暗示说“她走上了夏瑜的道路”。

前记:

到2025年4月29日,林昭遇难已经五十七周年。二十六年前,林昭的闺蜜倪竞雄就曾约我写一篇纪念林昭的文章,一直没有成文。这些年里,我接受过胡杰、傅国涌、吴明卫、江雪的采访,回复过胡杰、依娃、谭蝉雪关于林昭的来信,都是围绕着同一个话题——我与《星火》、与林昭的关系。

我与林昭分别于1960年秋天,此后作为同案,同时被起诉、判决。我活下来了,林昭遇难,一起创办《星火》的难友张春元牺牲。我们相识时都才二十多岁。耄耋之年,写下这段记忆,是幸存者的责任,也是我的夙愿。

我认识林昭,缘起于林昭的诗《海鸥——不自由毋宁死》,我们的案情与《星火》相关,后来的命运一度交织在一起。

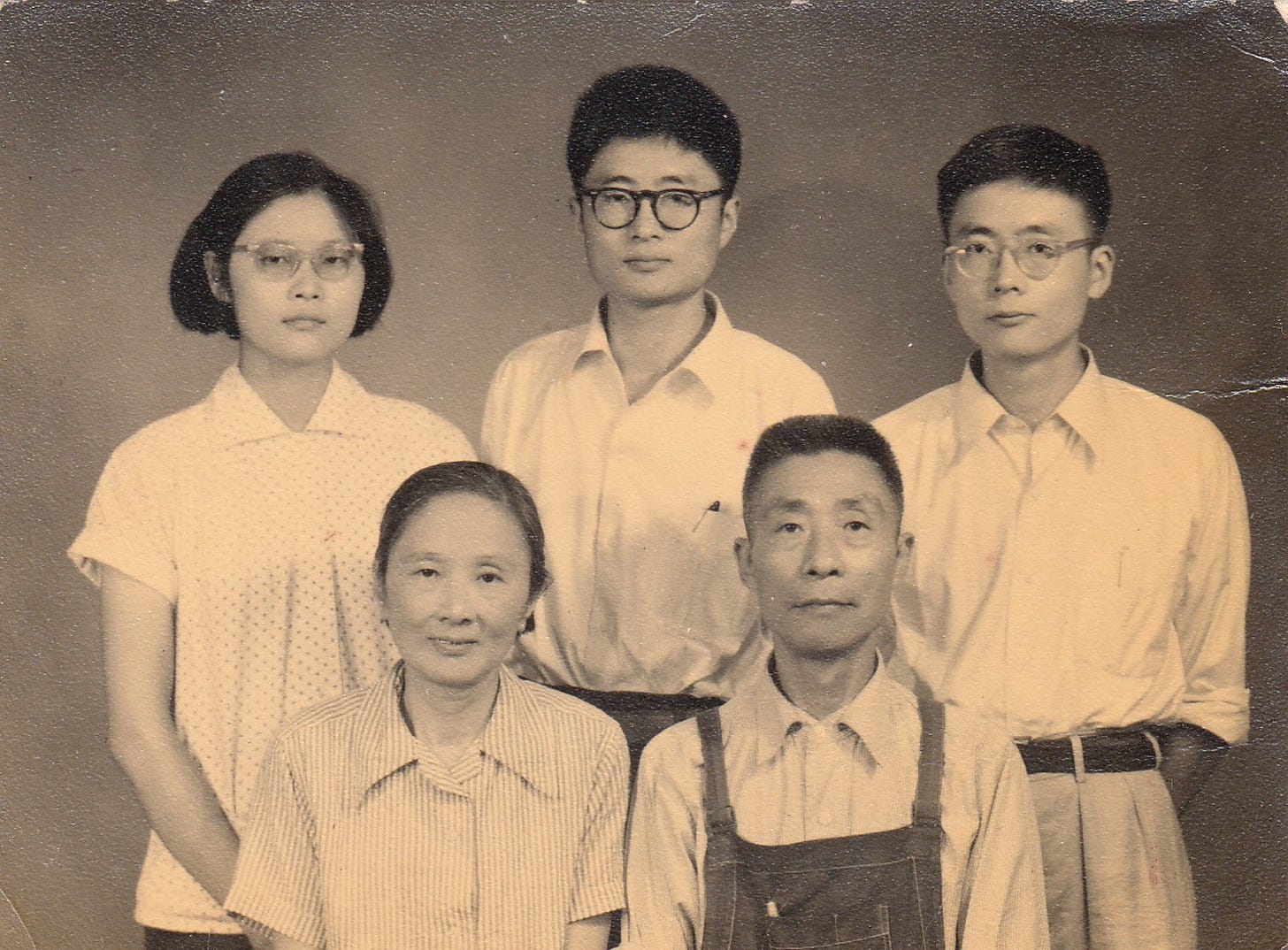

我大哥顾鸿和妹妹顾麋也因为我与林昭受到牵连,他们在“文革”中,几乎陷入灭顶之灾。

很多研究林昭和《星火》案的人,都把林昭看作《星火》的创办人之一,这不符合事实。林昭与我和张春元,的确有思想共鸣。我和她的私谊,更是终生难忘。但我未曾加入校友、同龄人对林昭的回忆里,也是因为我对一些事情,有不同的看法。倒是我妹妹顾麋还写过一篇纪念文章,是我妹夫李惠康代为执笔的。

还有一件触动我的事,是北大校友张元勋在回忆中写到的经历。1966年5月6日,林昭在北大中文系的同学张元勋去提篮桥监狱探视林昭。见面时林昭对他说:“我随时都会被杀,相信历史总会有一天人们会说到今天的苦难!希望你把今天的苦难告诉给未来的人们!并希望你把我的文稿、信件搜集整理成三个专集:诗歌集题名《自由颂》,散文集题名《过去的生活》,书信集题名《情书一束》。”

林昭写给我的信,至少有三十封以上。在她短暂的一生中,给我写的信,应该是最多的。如果要编《情书一束》,需要从我们的案卷里,将当年搜走的信件提取出来。我希望将来上海市静安区法院的档案开放,我能收回我和林昭之间的全部书信。

一、我刻印了林昭的《海鸥》

与林昭见面之前,我先读到了她的诗稿《海鸥——不自由毋宁死》(以下简称《海鸥》),印象中大概是在1959年的4月或5月,张春元在狱中交代的是暑假期间,即7月、8月,也有可能我记得不准确。

诗稿是通过孙和传来的,孙和是上海人,他妹妹孙复是林昭的同班同学。张春元从孙和手里拿到了这首诗,他传给我看;我那时已经在天水二中教物理了。读到这首诗,受到诗中那种正气的感染,也很喜欢。我说:“我们把这首诗刻印下来。”为什么要刻印?也是因为想分享给几位好友。我在钢板上刻好蜡纸,在马跑泉的拖拉机站印了若干份。张春元是站长,他一个人一个办公室,油印工具都是他办公室的。

半个世纪后,谭蝉雪在天水终于找到《星火》案卷,其中就有这首诗。谭蝉雪拿到以后与我核对,她问我:“案卷中的《海鸥》是不是林昭的笔迹?”

我说:“这是我的笔迹。”她说:“这是案卷里的材料,怎么可能是你的笔迹?”我说:“这本身就是油印的,原始的诗稿在张春元那里。”看到复印件上的字迹,我马上就认出来了,因为是我排的版,我刻的。

为《海鸥》写《跋》的作者,署名鲁凡。谭蝉雪问我:“鲁凡是谁?”我告诉她,是张春元用的笔名,他当时跟我讲:“鲁迅已走,把走之底去掉,就成了凡字。”张春元《跋》的文字也是学鲁迅笔法,他交给我《海鸥》这首诗的时候,已经写了《跋》。

张春元肯定了《海鸥》诗中那种“头可断志不可屈”的精神,同时他也认为“不自由毋宁死”的号召是“显得浮夸了”。他觉得,不应该沉浸在伤感的情绪里,而应该依靠集体的力量去行动。为了保护林昭,规避风险,他有意将落款时间写为1949年五四前夜,并说明:“诗的作者系一青年学生,有志于文艺事业,曾于两年前学生运动高潮中,因误会被当局逮捕,后下落不明。”这些说法,都是为了转移视线。

我将《海鸥》印好后,张春元发给了在天水一起劳动考察的右派同学,具体是哪些人,我就不清楚了。最初,林昭的诗和《星火》没有直接的关系,因为《星火》的创刊是后来的事情。

【根据张春元狱中交代文字:1959年9月,孙和至西宁归来后,经孙复的介绍,孙和开始与原在人民大学工作的林昭通信,并收到林昭寄来的长诗《海鸥》。同年9月至10月,在天水东泉拖拉机站,以张春元为主油印了几篇文章,计有《论粮食问题》《毛主席给全国农村党员干部的一封信》《海鸥》《替曹操翻案幕后》等。艾晓明注。】

林昭还有一首诗,《普罗米修士受难的一日》,那首不是我刻的。这两首诗中,我先读到了《海鸥》。

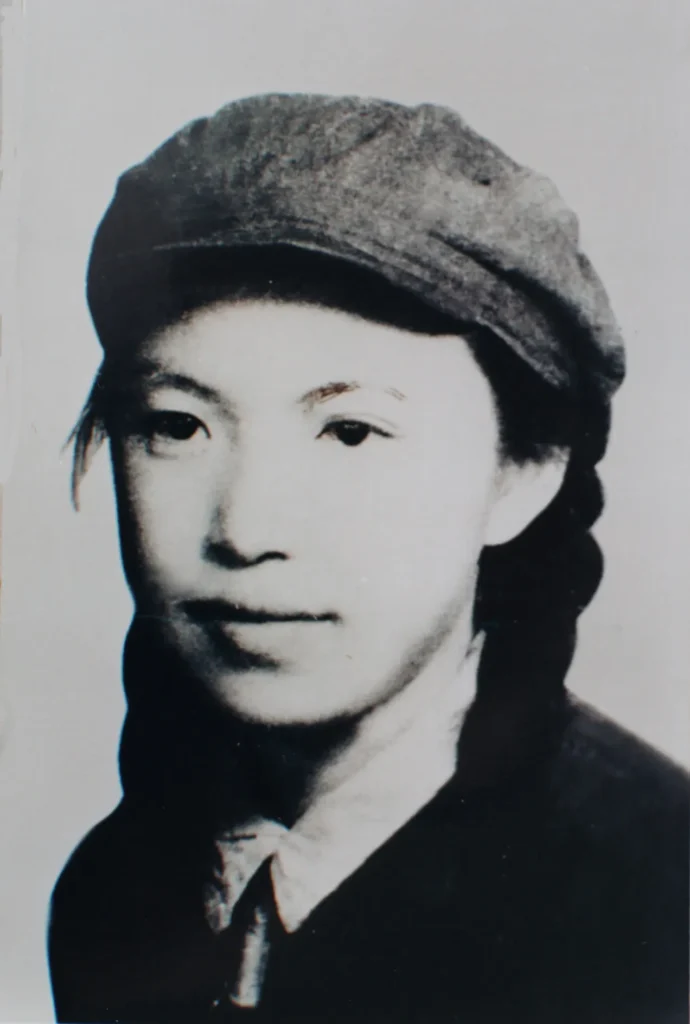

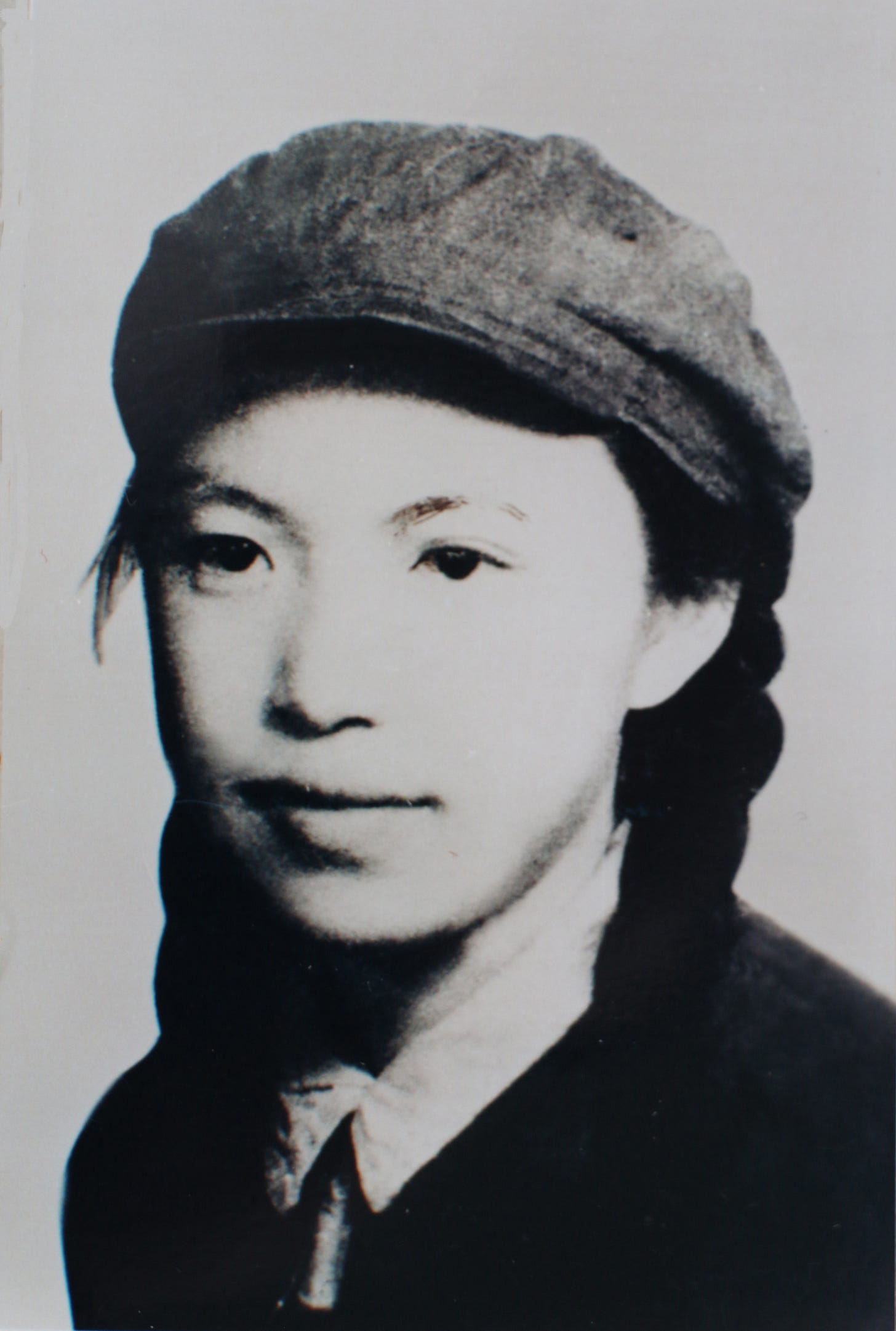

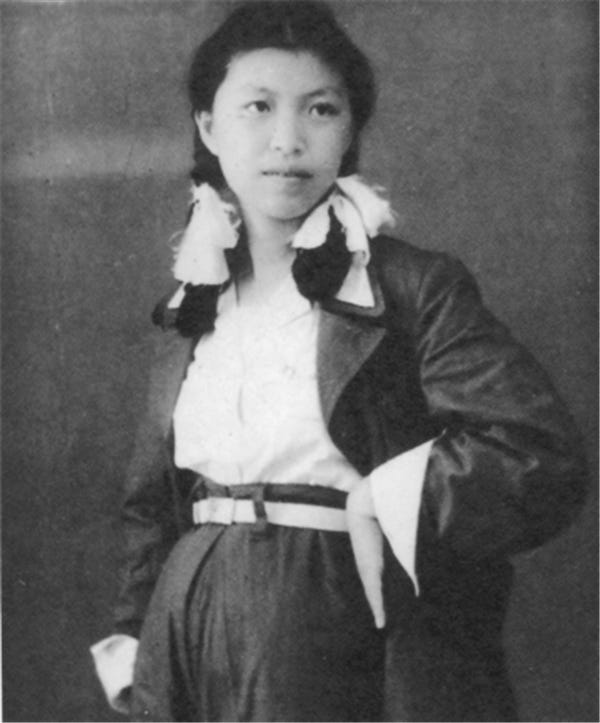

在北大,我比林昭早入学两年,我是1952级,她是1954级。林昭是调干生,有工作经历,年龄也比我大两三岁。在北大时我还不认识她,但知道她是个有名的人物。我后来跟林昭讲,我那时要碰到你,你看也不会看我一眼。你看她在北大拍的照片多神气,就是这样一个人,谁都瞧不起。

印完《海鸥》不久,张春元要去上海出差。他跟我商量,说他要去找林昭。张春元从孙和那里拿到林昭的地址,直接去了茂名南路的159弄11号,并把我们刻印的《海鸥》和《跋》带给了林昭。

可能两人谈得投机,思想有共鸣,林昭主动把近期写的诗给了张春元。诗是写在浅蓝色信笺纸上,整页的信笺纸被裁成了八分之一大小,数页装订在一起,可以直接放入口袋。这个小册子外观精致,林昭的笔迹秀丽,给我留下极深的印象。

这首长诗就是《普罗米修士受难的一日》,林昭借用希腊的神话故事,表达了“我不入地狱谁入地狱”的牺牲精神。我想,她也许是要告诉我们,她并不像我们想象中的那样消极。

1959年11月,我、张春元、苗庆久和胡晓愚四人在北道埠的一个旅社里聚会,商议创办《星火》。我说,把普罗米修斯这首诗收进去。原稿应该是由苗庆久带回了武山,他当时主动提出,刻印《星火》的事由他负责。

1959年12月,决定刻印《星火》后,我们这群人就兵分两路了。这时的离散并非是有明确的行动计划,主要还是现实所迫,各人有对自己出路的考虑。苗庆久、胡晓愚分别留在武山和天水,我回到了上海。谭蝉雪已经回到广西,张春元也准备回河南。

因此可以说,林昭并没有参与筹划和创办《星火》。她与《星火》这个刊物的关系,主要就是这两首诗。而这两首诗,也不是她主动要求我们刻印出来,而是我们自己做主印出来的。所以林昭被捕以后,她还说我“侵犯”她的版权嘛。的确,我刻印《海鸥》时,和她连面也没见过,当然也不可能征求她的同意。

【林昭:“在分局,很早,承办员就问到过我关于顾雁印了‘海鸥’的事。我叫先不知道,只好由着生米煮成熟饭,若早知道,决不同意!——不用说别的,就作为原作者,我也有不同意的权利,‘海鸥’有些叛徒情绪,但也不过是叛徒情绪罢了,不值得一印,不能给别人多少东西。”——《个人思想历程的回顾与检查》(1961年10月14日),以下林昭相关引文,均出自林昭在上海市第二看守所写下的这篇文章。】

有关林昭、张春元和我共同创办《星火》的说法,流传甚广,但不是事实。2003年,倪竞雄寄给我一份《林昭年表》,我看到这个说法后,曾通过倪竟雄转了一封信给编者,要求更正。然而我的信如石沉大海,没有得到任何回音。其后我发现,在《走近林昭》(2007年,明报出版社)附录的《林昭年表》中,编者仍坚持此说。

回顾这段历史,应该说,林昭没有直接参与《星火》的具体策划,但她的两首诗对我和张春元的思想认识,对《星火》的诞生有直接的影响。至少,这使我们俩都认识到,在中国的土地上,确实还有一些青年朋友,他们愿意为改变不合理的现实而牺牲。

二、“‘两只脚’来找你了”

1959年底,我以养病的名义回到上海。住在我家的老房子“德星堂”里,用“顾羽”这个假名字报上了户口。

临走时张春元告诉我,见到林昭时用暗语,这是他与林昭约定的,听到这个暗语便知道是我,具体的暗语是什么,我现在记不起来了。

因为读过林昭的诗,我对林昭是非常尊敬的。1960年1月初,我就是怀着这种心情来到茂名南路159弄的二楼,敲响了她的家门。

林昭开的门,她知道是我后,便让我去附近的复兴公园等她。这是我和她的第一次见面,我带去了刚印出来的《星火》第一期,其中刊有她那首长诗《普罗米修士受难的一日》。离开天水时,我从胡晓愚那里拿到五份《星火》,一份给了我的北大同学梁炎武——此时他也被打成右派,另一份给了林昭。余下的三份,后来被静安分局搜走了。

几天后,林昭来信,约我到中山公园会面。这次她带来一本吕思勉的《中国近代政治思想史》,她说自己正在读这本书,写得很好,借给我读一下。这天在公园里,她向我讲了些民国年间的名人轶事,也说了她本人的大致情况,却只字未提我带给她的《星火》。我也未敢径直询问。

从这时起,到我当年10月18日被捕,我们有九个月的交往。在林昭家里,我有个外号叫“两只脚”。林昭妈妈应该是见过我的,林昭没有正式地介绍我。我找林昭,她出来后,我们就一起下楼了。我比林昭高,她妈妈在后面,就看见我的两只脚。因为这个印象,我去后,她就问林昭:“是不是两只脚又来找你了?”

在那九个月里,我和林昭见面十多次,书信来往不下数十封。她从未与我谈及对《星火》的评价。她没有问过我是如何成为右派的,我也未问过她有关《红楼》与《广场》之事。在后来的会面中,她甚至从不主动谈及严肃的政治和思想理论问题。我曾多次向她提到我和张春元计划中的活动,我不是在乡下印东西吗?我希望她能出些主意甚至参与进来,我感觉,林昭都有意回避了。

张春元来上海也直接找过她,希望她加入我们的行动。那么她对张春元是怎么表态的,我不清楚。张春元讲过,他也看得出来,林昭不太想加入我们这一伙。我觉得这很自然:你们两个人她倒是认识,你们后面还有一大批人,她完全不认识。我明确地意识到,她想和我们的团体活动保持距离。这无疑使我对她有些失望,但我也完全能理解。

大概是1960年3月,张春元到上海来,把我和林昭叫去,我们俩都去了。张春元说今天我请客,我们去的是上海绿杨村酒家,在南京西路上。它的扬州菜非常有名,有高价售出的小笼包子。张春元请客,为什么呢?他是正式地告诉我们,他和谭蝉雪结婚了。我感觉林昭对张春元是很倾慕的,张春元请我们吃饭,也是正式地讲明他和谭蝉雪的关系。吃完饭以后,我们一起到当时的碧柳湖公园划船。那天,林昭也喝了酒,他们喝的是白酒,林昭喝醉了。我不会喝酒,没有陪他们喝。

我还记得,1960年初,张春元在去广西接谭蝉雪回河南之前,他突然来到上海。他说,他要做结扎手术,已经有了两个侄儿,不想要孩子了,不要给谭蝉雪添麻烦。他真的去做了这个手术,在上海的中山医院。这个人就是这样的,他做好了破釜沉舟的准备。

那时候,我也有些灰心,张春元把心思都放在谭蝉雪偷渡那里,林昭对《星火》也保持着距离。我感到,她跟我想象的那个人不一样。张春元曾经说过开一次会,大家来定下组织纲领。因为我在上海,和林昭联系方便,便让我联系林昭。题目都定好了,请林昭写反右对知识分子的政策,我写《论寡头政治》,分析政治体制问题。我跟他们说,不要找林昭了,她不想弄这个事情。在我的印象中,林昭的兴趣都在文学方面。既然她不回应我,我也不跟她谈政治了。

三、别梦苏州

林昭在上海时,一般都是她给我来信,约我到公园去见面,大概一两个礼拜她来一封信。记得有一次见面,她说新蚕豆刚上市,她母亲托我在黑桥乡下买上几斤。我与乡下的邻居从不来往,不知道该去哪里买。她见我无回音,在下一次见面时就说,已经托别人买到了。我知道她对此很不高兴,但我心里想,她迟早会知道我是什么样的人。

我给她的《星火》,她藏在一个抽屉的厢肚里。老式的抽屉,抽出来以后,里面还有一点空间,只有把抽屉全部抽出来,才能看见藏在最里边的东西。那一年的端午节前夕,她们家大扫除,她母亲发现了藏在里面的《星火》。林昭和我一样,划右派后的处分是劳动考察,因身体不好被母亲从北京接回上海。她母亲得知我们这种思想倾向,马上禁止她再和我来往。

在此之前林昭还跟我讲,她母亲对我印象不错。发现《星火》后就改变了态度,母亲不许她继续留在上海,她要林昭去苏州居住。林昭去苏州前,约我在淮海公园见面,与我告别。她还转述了母亲对《星火》的评价,大意是说,《星火》“是一些不懂事的年轻人对当局发泄不满之举”。她给了我她在苏州的地址,我一看,上面写着:苏州乔司空巷十五号许萍。我不知许萍是谁,她说是她自己。这应该是化名,用了她母亲的姓。但林昭去苏州后,不仅没有与我断绝往来,而且来信更多,写得更长了。她就是那样的性格,你不让交往我偏要交往。她一个礼拜来两三封信,我一封回信还没有寄出,她的下一封信就到了。她约我到苏州去,她也从苏州到上海来看我。

1960年5月底,林昭回苏州,到10月份我被捕,我们密集通信和见面就是在这段时间。在上海的时候,林昭的来信不到两行字,主要是写在什么地方、什么时间碰头。到了苏州就完全不一样了,每封信长得不得了,一写五、六张纸,这位老兄实在笔头会写。

她也从苏州到上海来,那一次我们真正是像男女朋友date(约会的意思,编者注)一样。她一早做了好多点心,带了菜,约我到火车站去接她。接了她以后,我们到虹口公园,吃好饭,我再送她回苏州。

我到苏州去过三四次,林昭趁母亲不在家的时候就约我去。我们先在观前街一个庙前见面,然后她说要回家去换衣服,记得是到虎丘还是什么地方去玩,要乘长途车。她领我到了她家,叫我在院子里等,她进去换衣服。这是一个独立的院子,我没有看到其他人,所以也不知是她们一家人住还是与别人合住。

我随她在苏州那些巷子到处转,苏州那些私家花园很多,她熟得很。路上碰到人,一会儿跟这个打招呼,一会儿跟那个打招呼。吃饭、看戏,到哪里去,反正听她指挥。

在苏州逛街,我看到有人在地摊上卖旧书。我过去看,有不少外文书。其中有一本是法文原版的数学名著,好多数学书里都引用过它。那些书的主人去了哪里呢?也许跟我们的命运一样吧。我喜欢这些书,林昭还帮我与摆书摊的人还价,但那时候我没有钱,也买不了。在兰大读研究生时,每月还有六十块钱,反右以后就取消了。从天水逃回上海,生活上还需要父母接济,口袋里就是哥哥妹妹给的十块钱。苏州虽然离上海很近,车票也要四五块钱,我去后还要住旅馆,都需要花费。

那年我25岁,从没有交过女朋友。林昭是28岁,伶牙俐齿的,道理都在她嘴里。反正,她想对你好的时候,也是很好,很可爱的。后来她的信也写得越来越大胆了,我意识到一种可能性。但在上海时,我请她去我家,她也不去。所以我也不是很确定,她心里对我到底是怎么想的。

我们在一起的时候,百分之九十九,都是她在讲话,我只是听。关于政治笑话、小道消息,还有北大的事情,她知道的多得很。

有一次她跟我讲到她的父亲,她父亲,是在劳改还是劳教吧?她说,她不久前去看她父亲,坐了船。不知是不是在白茅岭农场。

【林昭的父亲彭国彦1955年9月被捕,初判徒刑7年,他不服上诉。1956年苏州市中级人民法院判决:“其历史身份已在反动党团登记时基本交代,偷听‘美国之音’是非法的,但念其在解放后不久,又未大肆传播,此外无其他罪行足以惩罚,撤销原判,教育释放”。1957年反右运动后以“历史反革命”罪被判管制5年。因与许宪民离婚,长期无工作,以典贷、跟人做佛事过日,被安排到一街道小厂做敲工,月发16元。】

1960年6月2日,谭蝉雪在偷渡途中被抓。偷渡之前谭蝉雪来我家时,我介绍她认识了我的北大同学梁炎武,也说好了,她在广州时,如有需要,可以联系梁炎武。谭蝉雪在看守所被关押期间,她真的给梁炎武写了信。梁炎武接信后,设法通知了张春元。因为传递了信息,梁炎武被牵连进我们这个案子。

梁炎武和我在北大同学四年,人品正直,我们关系很好。毕业后他留在北大任教,结果也打成右派,送到工厂劳动考察。1960年4月,他辞职回到广州的家中。

梁炎武的父亲是广州中山医学院的著名教授,他的几个姐姐都是医学院毕业的,只有他学了物理。

张春元得到梁炎武的信后,立即去开平,准备营救谭蝉雪。以前他都是先到上海,但这次他没有先来与我商量,直接过去了。他用了假身份,被看出破绽。7月15日,张春元也被捕了。

我是从梁炎武那里知道张春元被抓的,那时梁炎武的一个姐姐刚好要从广州回到上海,梁知道事情严重,立即托她带信给我告知此事。信由他姐姐带到上海,他写信给我,让我到她姐姐家里去。我去后,他姐姐把梁炎武的那封信给我,里面就讲,谭蝉雪已经出事,张春元也被抓起来了。

张春元被捕,他是怎么通知了梁炎武呢?这个我就不清楚了。也许他和张春元在广州见过面,他们之前是否有约定,后来我没有细问。

总之,得知张春元被捕了,我感到情况不妙,想到的第一件事就是告诉林昭。我没有苗庆久的地址,跟苗庆久从来不联系的,所以我没法告诉苗庆久。

我直接去了苏州,到苏州时我觉得,背后可能已有人在监视。

在苏州一见到林昭,我就跟她讲:今后我们不要来往了。你把我的信全部烧掉,因为我要一出事情,我们之间写了那么多信,肯定要受连累。

她一听就火得很,好像我无缘无故要跟她分手。她也不跟我说怎么办,她似乎不相信事态会发展到如此严重的程度,远在广东开平的偷渡案,怎么会影响到她和我。她心里可能想的是:你说不来往就不来往啊!

临走时,我要她不要送我。她在我的背包里,塞了一份东西,我也不知道什么东西。上火车了,打开一看,是她最近写的一篇文学评论,关于白居易的《琵琶行》。我知道她的意思呀,什么分手啊,不要轻易放弃。

这就是我们最后一别,我都没有机会和她说清楚,并不是我真的要和她分手。我也不知道,她到底烧掉我的信没有。

四、信义

我在乡下住的老房子很大,比我们现在住的房子高多了。每一间房都有隔板(天花板),隔板中有一块是可以打开的,把这个板抬起来,上面就像阁楼一样,有很大的空间,而且很暗。我在阁楼里藏了很多东西,有油印机、印好了的张春元文稿、林昭的全部来信……所有要紧的东西,我都藏在里面了。

这些事情,还有我对被抓捕的预感,我一点也没有告诉过家里。

从苏州回来以后,我还在翻译法文小说。那段时间,译完了梅里美一个短篇《马铁奥·法尔哥尼》,其中讲的是科西嘉岛上一家人的故事。这家人中的父亲在当地声誉很好,还是一个神枪手。他有一个独生子,大概十来岁。一个逃犯为躲避追捕,拿出5个法郎给这个小孩,自己藏到了他家的干草堆里。而官兵随即赶来,要求小孩指认逃犯的去处。小孩开始时拒绝了,可是,当官长拿出一只银质挂表时,他终于忍不住了。为了得到挂表,他指出了逃犯的藏身之处。这时,他的父亲回来,被捕者对着马铁奥的家门唾骂道:“奸贼的家!”

他的父亲背上枪,叫小孩跟他走,走到山里,只听见砰的一枪,他把自己的儿子处决了。

你可能会觉得这样的父亲很没人性,但这里突出了一个信义的主题,有人就是把信义看得比生命更重要的。

1960年10月,我刚好翻完这篇,准备拿给傅雷看的。我推测现在这篇译稿应该还在我的案卷中。

苏杭别过,林昭不再来信了。她的信没法寄到我在乡下黑桥的住处,这里邮差可以来,但是地址很复杂,老房子没有门牌号码。所以我和林昭约定,若是来信,寄到我在西康路的家里。

所有来信,我都是到西康路家中去取的。妈妈知道,我妹妹也知道;她们看到苏州一封信寄来,不久又一封信寄来,信都放在底楼厨房的灶台上,信封写着我的名字,字迹很秀丽,她们就问我是谁。

我说是林昭,北大的一个同学,中文系的,人在苏州。所以她们都知道林昭,知道我们在通信。

我从黑桥可以寄信,但要回去收信。那时也没有电话,只有回到上海,才知道她是不是来信了。我经常回去,从黑桥到西康路。至少每周一次,甚至更多。如果想看看林昭来信没有,我就回去了。那时只有信件交流这一个方式。

所以家里人知道得很清楚,经常来信的人就是林昭。张春元来信也是寄到上海家里的。那天来黑桥抓我的同时,警方也派人去了西康路的家中搜查。公安人员还问了三楼住在阁楼的一个邻居,他是一个单身老头,我不清楚他的情况,平时见面也是很客气的。但警方搜查时问邻居,顾雁平时有什么异常表现?他跟警方汇报,说我在三楼的晒台上烧过一次信。

确实,我接到梁炎武的信就烧掉了。张春元的信、其他人的信、我在上海收到的所有同学的信,全部烧掉了。只有林昭的信,我下不了手。她写信很用脑筋,信封信纸,都很讲究。就是这样一个人,她把写信当作工作来做的,非常认真。所以我就觉得她有那个意思,我原来给她写信称兄的,后来就改称姐。结果她又发火了,好像我在瞎想。我也火得很,她又像什么都没有发生一样。有一次在苏州,我们走到一处院子,她跟我说,这个院子清静,很好。如果能在这里买一处房子过晚年,也是挺好的。

那个老头所住的三楼阁楼,对面是个晒台,在亭子间上面。我烧东西就在那个晒台上,他讲我烧东西,所以静安分局知道了。

审讯的时候他们就问:“你烧的是什么东西?”

你问有什么用处啊?我烧也烧掉了!我讲什么就是什么,这硬碰硬的事情。我是烧掉了,但是烧了哪些?你要问我怎么问得出来?不可能的事情。他也知道我在瞎讲,只能问问就算了。

我把所有其他的信都烧了,不要连累别人呀!就是林昭的信我不舍得烧,我跟她讲我烧掉了,其实全部留下了。张春元、梁炎武、徐诚的信……全都没有留,我给张春元的信,他也一封都不留。就是林昭的信,我全部都藏在阁楼上。至于她烧了我的信没有,我也不知道,很可能也没有烧;因为她是不相信会发生意外的。

所以,审讯的人清清楚楚,她和我的交往,我们之间上海至苏州的来去时间,哪一天发生了什么样的事情,到什么地方会面。你跟顾雁在干什么,信里都写了。所以,审讯的人从来不问,我跟林昭到底有什么交往。

如果不抄我的家,也不会跟她扯上关系。结果,把我的家一抄,她的信就全部被抄走了。何况,《星火》里又有她的诗。这就把她卷到案子里来了。

单从这些信来讲,我想,林昭的信应该是帮了她的。办案人肯定要问她,什么时候跟顾雁来往?这些情况通信里都有,我去了几次,她来了几次……信中完全没有写政治上的事情。我们策划的那些行动,跟她根本不搭界的。她跟武山的人和事也不搭界,谭蝉雪和她碰过一次面,其他的人她都不认识。

五、“抓坏人”

他们不是马上抓我的,至少已经跟踪了我半个月。估计我到苏州去,他们就已经知道了。我有时要从黑桥去周浦镇,买点肉或者生活用品,回头一看,后边好像有个人跟着。我在路上,碰到一个远房亲戚,他还跟我打招呼。后来这个亲戚也被调查了,问他到底跟我讲了些什么。

对,我跟林昭打好招呼了,我的东西都藏好了,我也做好了被抓的思想准备。我知道他们要来抓了,不可能逃啊,往哪儿逃?

我还是一个人住在乡下,我家在一座院子的西边,东边是我叔叔他们家,但他们人都不在,房子是空的。突然一个亲戚来跟我说,队里要租一间房子,公社大队里下来的人。我说这房子不是我的,是我叔父的。

后来那边就搬进来一个租客,是个北方人,因为农村人的口音一听就听得出来。我心里就有点怀疑了,我也知道自己是逃不掉的,人家早就在我对面租了房子,就在一个院子里,每天监视我的一举一动。

1960年10月18日早晨,大概8点左右,我已经吃过早饭。大队书记先来,他一看我在家,跟着就又进来四五个人。来人马上把我反绑起来,铐子也铐上了。我对他们说:“我就是一个学生,你们这样,算什么呢?”而我心里明白,这个结局终于来了。

有个人算不错的,他从墙上拿下我的一件皮的大衣说:“披上!”

10月下旬,天气已经有点冷了。我的手是反铐的,无法穿衣,他把那件皮外套披在我身上。我离开了位于瓦屑镇黑桥我的家,还要走一段路到名为六灶港的河边,那里有机器船开往周浦镇。每天只有一班,9点钟上船,上船后就只有两个人留下来押送我了,其他几个人没上船,他们回去搜查我的住处。

我在黑桥家里还养着鸭子、鸡什么的,都在门外。我还种了好多菜,种了南瓜。

船到周浦镇要上岸,上岸后还要走一段路才到长途公共汽车站。时间接近中午,经过镇里小街时,我披着衣服,手反绑着,后边跟了一大群小孩,他们都在喊:“抓坏人!抓坏人!”

长途车发车也不定时,上车前,押送我的可能先跟司机讲好了,让我第一个上车。上去以后,我到最后一排的位置上坐好,这两个人坐在我边上,车上至少还有二三十个乘客。

从周浦到上海要过江,那时候没有隧道,也没有桥。长途车先开到黄浦江边的周家渡,其他乘客统统下去了,这两个人也不急着下车。我看到有一部吉普车停在那边,他们打个招呼,吉普车开过来。我下了公交,上了吉普车,那两个人也上来了。我还听见他们在车上说说笑笑,因为那时全国的饥荒已波及上海,所以交谈的主题是今天晚饭吃什么。他们问司机,司机也有两个人。

吉普车再渡江,至少要一刻钟。车到了江对面,就直接开到静安分局门口。到达时天色已晚,他们把我押进了审讯室,那里他们早就准备好了,让我坐在小凳子上。

印象中进去以后,可能把我的手铐打开了。一个审讯员坐在我对面,两个大汉站在两旁,审讯大概都是这样。审讯员看上去很年轻,大概从学校刚刚毕业不久,文质彬彬的。

他们怎么问我,那么我就怎么回答,我知道会是这么回事。

从早晨抓了我,一路押送过来,我中饭没有吃,晚饭也没有吃。在审讯室里了审了一个晚上,他们有夜宵的,我说我肚子饿了,后来给了我一个馒头。我说我要水喝,有人倒水给我喝了。

审我的人换班,我就一直坐在里边,连续地受审。他们脸板起来的,我早就准备好了吧,肯定是这副样子。我想好了,你们怎么审,我就怎么答。

问了哪些问题,现在也记不得了。反正我一点都不慌的,开了饭店还怕大肚子来吃饭啊,对不对?早就预料到了,你们要判几年就判几年。

我基本上都是照实讲的,既然我来了,我干了嘛,我承认。但我没有讲发起《星火》的过程,没有讲要寄发《论人民公社》给几省市党政领导人,这些事情当然不讲了。他们问我别的,我就回答吧。

大概在晚上八九点钟以后,突然一个人进来,他跟审讯的人一说,他们马上高兴得不得了。我明白了,肯定是我藏的东西都被搜出来了。我家里有个很长很大的梯子靠在墙边,估计他们一看起疑了:怎么这里还有个梯子的?

六、我听见林昭进来的

林昭跟我一样,先被关到静安分局的看守所,在我被抓的六天之后。我知道她也进来了,女犯进出都要走过我们被关押的监房,因为女监在走道的最里边。

静安分局的原址是解放前有钱人家的一栋花园别墅,一般只有两到三层,但别墅都有地下室,看守所的监房就设在地下室里。

【由上海市公安局静安分局使用的南京西路1550号住宅,原为已故旧上海房地产巨商程谨轩的遗产。该花园住宅占地8500平方米,门前坐有两只石狮子,分列左右两旁。园中建造了一幢八角型式的庭院,高三层楼,中间有大理石的阔型楼梯,庭院后面又建有四层十六间楼房,其中二、三层与庭院相通。】

我们进来时是从地面往下走,楼梯下来先进一道大铁门,眼前是一个走道。走道一边是一排监房,有铁栅门关着。房间一大半在地下,里面没有窗。在与铁栅门相对的那堵墙上边和天花板之间有一条透气窗,里面钉着铁条。从铁条的空档里望出去就是外边的路面。我一看就知道,我们是在地下室里了,就那么一条很窄的透气窗,室内一天到晚都开着灯。

这个看守所到底有多少间监房,我不清楚,他们也不会让你看。我被押进一个房间,铁门啪的关上。我脚伸进去,里面都是人。大概有二三十个人,我就在马桶边上坐下了。

此时已经是10月19日的早晨,监房里的人都端端正正地坐着。

晚上睡觉,监舍里有地板,睡觉都是地铺。别的犯人有被子,我没有。不过几十个人挤在一个小间里,倒也不觉得冷。隔了两三天后,他们通知了我父母,家人把被子送进来了。

那些犯人,各式各样的人,进进出出,一下子这个人放掉了,然后又进来新的人,监房里乱得很。

几天以后,林昭来了。他们提审时要叫名字的,我听见外面有人喊:林昭!接着听见有脚步声从我们监房的门口走过。在静安分局的看守所关了两个月,那确实苦,白天基本上动也不能动。很小的房间,最多的时候关了四五十个人。隔几个小时可以放风一次,其实也就是排好队,在监房里哗啦哗啦走一圈。以后我就知道了,上海市的看守所,有市所与区所之分。后者属区公安分局管辖,规模小,只收容临时在押人员,而流动性大。我和林昭第一次被关进去的静安分局看守所,就属于区所。后来“文革”期间,我妹妹被关进虹口分局看守所,它也是区所。

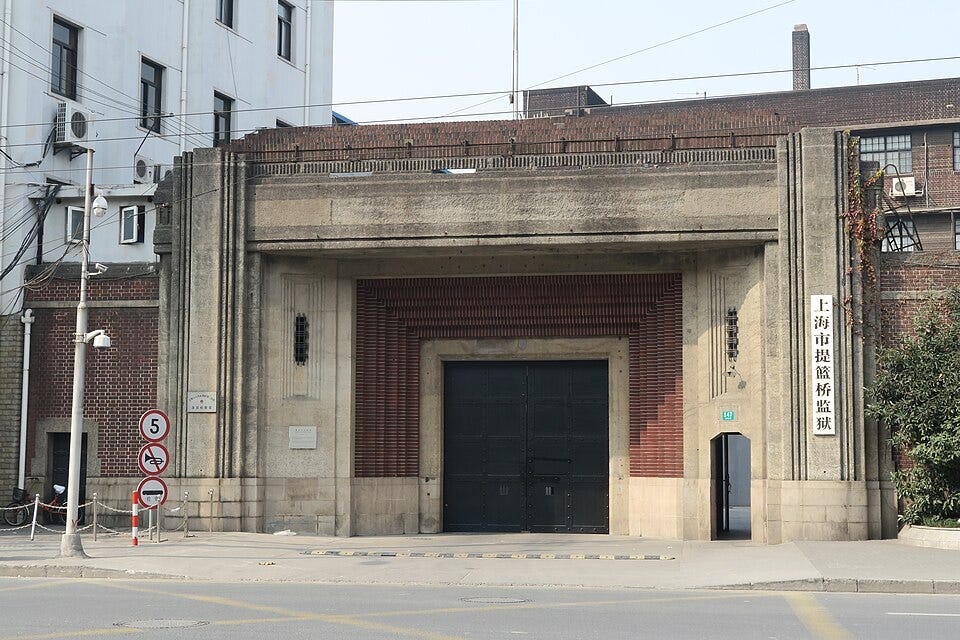

林昭和我不久被关进上海市的第二看守所,林昭再次入狱则被关进上海市第一看守所,这两个所都属于属市公安局管辖。市所的规模大,可收容长期在押人员。其中,第一看守所在南市,三十年代就有了,是租界外中国地带的看守所。第二看守所在思南路,是法租界的看守所(俗称“法国监狱”)。

我在静安分局看守所,被关了大概两个多月,1960年底,我被转到思南路的第二看守所。后来我知道,林昭第一次被捕后的轨迹与我相同。现在来看,这意味着我们的案件被认为案情重大,短时间里不可能释放。事实上,从起诉到判决都五年。虽然我、林昭和梁炎武,我们三个北大校友的名字在同一张起诉书上,但无论是转运期间,还是开庭判决,我和林昭都没有再见过面。而在静安分局看守所时,我也没有见到梁炎武,只是到二所后,一次在放风时我见到梁炎武,那时才知道,他也被抓来上海了。

七、在第二看守所

转到思南路的法国监牢,即第二看守所,那里的条件就好多了,比后来在提篮桥的条件都好。二所的楼层都是通风透气的,有很大的玻璃窗。每个房间里住的人也不多,挤的时候四个人,稍微空点的时候三个人,一般是两个人,但不会让一个人一间。四个人一睡下就肩碰肩了,房间很小,其长度在四人躺下后刚好放一个马桶。早上起来,每个人都要按标准叠好被子(即做内务),白天被子不能打开。管理严格的时候也不让你用被子垫着坐,我们一天天长时间地坐在地上,非常辛苦。地上太硬,我拿几件衣服打成一个包当垫子坐。看守走过来看到就吼:喂!垫子拿掉!

四个犯人,就一直坐在地铺边上。一看有人过来了,也互相告知是谁来了。我们给他们几个主管起了外号,一个叫巡洋舰,一个主力舰,还有一个外号叫“活动政府”,因为那时他们训话,口口声声都是是“人民政府”。

有时候,看守沿着铁栅门偷偷地过来,窥视我们在干什么。一般情形下,他们走对面的那条走廊。这整栋楼的结构跟船舱差不多,中间是房子,外边有个套子,沿套墙一圈也有走廊,它与监房外的走廊之间是铁丝网,两个走廊间用木板的通道相连接,所以从四楼走廊上可以直接看到底楼。晚上看守大多都是从对面通道走,因为安全一点。你想,万一沿着我们这边走,里边的人手伸出来扒一下……大概是这个考虑。

从我们囚室对面的窗户望出去,可以看到广慈医院。它是上海最早的传染病医院,那边有很大的青草地,可以看到里边也有人接见,在一个小亭子里,病人的家属送东西进来。

我想到我的父亲母亲、哥哥妹妹,他们都不知道我为什么被抓进来,我也无法告诉他们。父母肯定忧心如焚,哥哥妹妹,必然也会受到我的连累。每念及此,内心隐痛,但也无可奈何。

不知什么原因,二所的犯人经常被调换房间。从三楼换到四楼,四楼换到五楼,我就这样待了四年多。进去不久后得到一个好消息,可以写送物单了,也就是说,可以让家人送东西进来,每个月一次。这个做法叫“接济”,但不能和家人见面,就像广慈医院的传染病人一样。家里人把东西交给管理员,管理员再交给我。林昭在二所的环境,应该与我是一样的。

八、林昭写了《思想历程》

隔了半个世纪,我才从谭蝉雪找到的案卷资料中,了解到林昭第一次被捕后的思想经历。林昭是1960年10月24日被捕,转到二所后,关到1962年3月5日保外就医。

1961年10月14日,她写了一篇《个人思想历程的回顾与检查》(以下简称《思想历程》)。谭蝉雪在复印件的第一页上注明了,这份资料来自《甘肃省天水市公安局执行股预审卷宗》张春元卷。

这种思想总结之类的东西,当然都要写的,我也写过。在静安分局的看守所里没怎么写,它那边就是要你坦白交代,给你一张纸,交代了以后按手印,走个简单的程序,不会叫你写长篇大论。监房里没有桌子,也没有床铺,白天坐在地上,晚上睡在地上,各人用自己的被子,一半垫一半盖。

转到二所后,这里是地板,但也没有桌子。长篇交代都是在二所写的,因为关押的时间太长,交代来交代去也就是那么多事。交代完了,就叫你写认识,他给你笔和纸。有可能还是把我叫到办公室里去,到外边的桌子上写。

从林昭这份《思想历程》的内容来看,我相信它的真实性,确实是林昭写的。但在复印件上再度复印的纸件相当模糊,我只能根据谭蝉雪后来编辑到《林昭文集》里的文本来看林昭的观点。在复印件和整理稿中,我看到大量使用了省略号,这让我想到,会不会是办案人员从上海抄来,自己加的省略号?因为犯人写交代是不可能用省略号的。因为没有看到原件,这个问题留给你们去研究。此外,我还认为,办案人员来上海,主要是要了解我的交代。林昭的这份《思想历程》,他们只是附带抄一下而已。林昭的这份检查,可以证明前面我的观点:林昭与《星火》案,与我们这群人,在思想上有很多共鸣;我和张春元,都是她很重要的朋友。但她对于我们想要采取的行动,一方面是了解有限,另一方面也的确不想介入。如我上面所说,是若即若离的。简单地说,根本就不应该抓她,她跟这个《星火》案没有太多关系。如果我要反省的话,甚至可以说,是我害了她。如果我没有刻印《海鸥》,如果我没有和她走得那么近,如果我没有保留她给我的三十多封信,很可能,她不至于因为《星火》案被抓。

在这篇检查中有几处提到我的名字:

第一次提到我,她说,她通过我,了解了北大和兰大反右以来的一般情况,有了共同的思想基础:

“顾雁他们本来早已邀我上西北玩儿一回去,我苦于没法脱身,也怕引起注意。以后他也身体不佳回南了,这便很巧。通过接触,很快沟通了、交流了北大与兰大反右以来的一般情况。”

但是谈到这一点后,她认为,应该“独立存在、独立作战”,不斤斤计较什么组织不组织。她说我其实也是明白这一点的,我在前面已经讲过,林昭与我们没有组织联系,这份文字再次证明了这一点。这时她第二次提到我的名字:

“对着顾雁我没很强调这一点,一来因为暂时尚无强调的实际需要,二来,他也是北大出身的,总还有相当强烈的“北大观念”、不烦十分强调。”

第三次提到我的名字是说《海鸥》,可见当时在查抄到我刻印的《海鸥》后,静安分局最初提审林昭,这首诗是关注重点。但林昭对此也不在乎,刻印非她本意,诗原本就是私下里人手相传的。她不介意朋友传阅,但她很明确地表示,没有必要刻印散发。我从这里看到,她对我是很有点火的。由于我的刻印,她的诗从地下写作变成了公开写作,她认为这不是相得益彰而是相反,作者和读者都受其害。她是这么写的:

“在京时我曾手抄以传阅和赠送过,那个,另一回事,那还勉强可以算在合法的范围里,至多你来批判我这诗便是了。一到印刷,虽是油印,亦总有点哗众取宠、惊世骇俗。一副像煞有介事之态,其实又没啥了不起,‘鞋子不着落个样,月亮里点灯空挂名’,我不为也。否则,当年还曾参与地下党的散发、翻印宣传品等活动。我又不是没有半套,就说印东西,除了一听油墨少不得外,其他什么不用,使图钉把刻好的蜡纸往桌面上一钉,不照样印出来?有何难哉!不过没有着手进行耳。”

我看她这段话里有几层意思,主要就是为自己辩护。也就是说,第一,她不知情。第二,若是知道,她也不会同意。她用了很不以为然的语气来贬低我们刻印《海鸥》的意义,把我们的行为说得好像是很没有意思的事情,一副“哗众取宠”“煞有介事之态”。总之就是:这有什么了不起呢?这种事情我以前早就搞过的,比你们还要高明得多呢,不过是我不做罢了。

她为什么不做呢?她接下来就说,因为印秘密宣传品,印的人是冒险,读的人同样是冒险。还有就是,你到底有什么新东西给别人看呢?如果是些尽人皆知的道理,也并不值得去印。

我看到这些地方,我就想到,当年我们准备将张春元的《论人民公社》刻印出来,传递到高层干部手里。这在林昭看来,似乎就是老生常谈,根本没有什么价值。而且我们还误解她了,以为她是怕,但她并不是怕——我不参与,是因为不值得,“不值得便不干”。她就是这么写的:“可我这种主张曾受到误解,使得我相当生气——已经走到了这么一步,难不成我还惜此一身么?”

那么,林昭的这些话,到底是她的心里话,还是为了减罪而避重就轻呢?

我觉得,这两种成分都存在。既然是根据办案方的要求来写,而且是写检查,在认识上写些符合大形势的套话,都是可以理解的。但林昭对我们行为的否定,我看了以后是不认同的。

此外,从这份检查里,还可以看出一个逻辑,那就是林昭保外就医离开二所后,为什么又会再次入狱。

那么关键在哪里呢?我觉得是林昭对形势判断错了。不仅是她,我当时也有误判。还有就是,我有一个现实的考虑,我要活着出来。而林昭为了理想,她是不顾一切的。这和她的思想、经历和个性有关系。在这些方面,我和她是有差异的。

如今来回想我的青年时代,对照林昭的思想历程,对这种差异能看得更明显。当我们俩在一起时,处在那种朦胧的情感状态,我前面说过,彼此很少谈那些政治话题。你想想,我将《星火》送给她时,里面那么多抨击时弊的文章,她当然了解我们的思想倾向。我写的《发刊词》,她还不明白我对现实的态度吗?这都是心照不宣的,不用重复。我们在一起,讲的都是些日常生活的话题。

现在来看,我们卷入政治的程度,也是不一样的。

从家庭来说,我的父母都属无党派;虽然我的姨父姨母也是共产党的资深干部,但我们受父亲影响是主要的,对执政党、政党政治,保持了一定的距离。我跟你讲过嘛,斯大林死的时候,要我们戴黑袖套,我们就不肯戴。而林昭那时写了《斯大林鼓舞我们永远前进》一诗,里面有这样的句子“哪怕是失去了自己的父母/也不会比今天更使我们痛心!”林昭的家庭政治色彩比较浓,她自己在中学时代就参加过共产党的地下工作,她的老同学证明她在中学里加入了共产党。在《思想历程》里,她也表明,她是“未解放前就积极参与地下党所领导之学生运动、且曾一度有组织关系的人”。后来据说是因为她没有服从命令撤离苏州,失去了党籍。她在《思想历程》里表白说:

“但我既然曾在红色恐怖的年代里追随了党,以青少年的纯真热情呈献给党,则从个人本位出发来说,对于党的一切作为:美政或暴政,在政治上都应义不容辞地担负全部责任。”

而我从中学时代就希望投身物理研究,我对政治不感兴趣,更不想搞政治。1980年2月,我和梁炎武都在上海,等待案件复查,9日,我们一起去苏州,参加为林昭母亲召开的追悼会。在车上,我第一次遇到倪竞雄,她知道我是林昭的同案就问我:“你搞物理学的,怎么也来搞政治?”我说:“不是我要搞政治,而是政治来搞我啊。”

还有,林昭也有一定的城府,不是我在初读《海鸥》时所想象的那样,是一个单纯的诗人。她比我的社会经验丰富,有更多的阅历。她参加过土改,在报社工作将近两年。我则是从学校到学校,从本科到研究生。如果不是到天水劳动考察,社会经验就更有限。她对政治的很多思考,我还没有机会深入了解。

为什么被捕前,我们曾经走得那么近,一度感觉像男女朋友一样呢?应该是我们共有北大情怀,又都因为反右遭到重创,心意彼此相通。我们同样被断送了专业前程,都是在混乱中回到上海。我们命运未卜,思想上离经叛道,欣赏彼此的才智。只不过,这种倾慕的情愫正在萌生,就被这场政治围捕阻断了。

到我们被抓进去后,我完全没有想到,林昭后来会遭到那么惨烈的虐待,以至于牺牲生命。我是一进去就准备好了,我不抱什么希望,随便你们判几年;反正已经在你们手里了,你们说怎么办就怎么办。不管你用什么办法,我就守住我的一套。我的想法是承受一切考验,我要活着出去。

但是林昭后来的变化,和她在《思想历程》里写的就完全不一样了。我觉得她没有预料到,我那时也不可能知道,狱方会把她放出去。而且,放她还另有目的,那就是要找到“大哥”。林昭觉得自己是清醒和自觉的,她哪能知道背后的罗织和拿她做钓饵的预谋呢?她是真诚地相信党的路线已经改变,已经在革新了,这是她在《思想历程》里写到的。

我无法确认,她写这个思想检查时,是不是已经得到了某种暗示或者保外就医的承诺,就是说很快会放她出去。也许有这样一种可能,她以为写了检查,这个案子就过去了,不仅会放她,也会放我们这些人。她明确表了态,拥护党的路线;她以为事情就这样过去了。

但我读了《思想历程》,一个强烈感受是,她不应该把我们做的事情看得毫无价值。你本应该倒过来强调:他们的批判是有意义的,虽然我没有参加,但他们是正义的——你应该这样做的。

而她在文中把我们讲得那样幼稚,做的事情毫无意义。不管怎样,我们是认认真真,冒了风险去做的。林昭却居高临下,把我们讲成那个样子。

你可能会说,林昭贬低我们,也是想为我们开脱,让警方认为,这些人也并没有干什么大不了的事情。我觉得,林昭并不是这样玩世不恭,她的检查里,很多内容、包括她的思想转变,只有她写得出来,不是一般的套话,而是有相当的真实性。我能感觉到,她对我也是很火的:你们搞这些根本不像样的东西,把我拖了进来。

(未完待续)