“She Chose a Martyr’s Path”: Lin Zhao and Me (Part 2) (Selected Excerpt from Gu Yan’s Memoirs)

艾晓明 撰稿/整理

Narrated & revised by Gu Yan

Written & compiled by Ai Xiaoming

The English translation follows below.

编者按:

大饥荒时期地下刊物《星火》的创刊人顾雁教授,于2025年8月23日度过了他的九十岁生日。顾雁一生坎坷,1960年因“星火案”在上海被捕,与林昭、梁炎武同案,1965年被判处17年徒刑,后到青海服刑,1980年平反后到兰州大学任教,与顾淑贤结为伉俪。顾雁于2001年从中国科技大学退休,是理论物理研究专家,著有《量子混沌》一书,现居合肥。

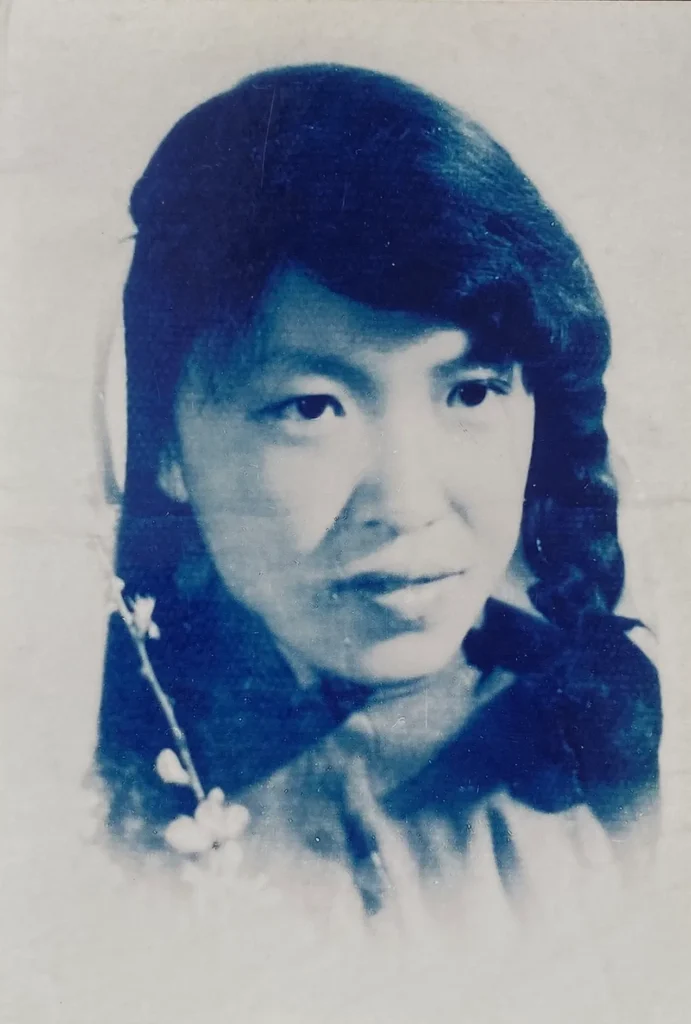

顾雁在北京大学物理系读书时,与长他三岁的林昭(中文系新闻学专业学生)并不相识。1959年《星火》在天水秘密创刊前,顾雁曾亲手刻印林昭的长诗《海鸥》,在朋友们之间散发,并将她的另一首诗刊发在《星火》第一期上。1960年他回上海探亲期间,与林昭见面,后频繁往来三、四个月,两人之间产生情愫,往来信件数十封,后顾雁、林昭先后被捕。林昭取保候审,重被收监后遭遇非人折磨,于1968年4月29日惨遭杀害。

本文是艾晓明教授编撰整理的《顾雁回忆录》之一部分,分上、下两篇。耄耋之年的顾雁在其中详细回顾了自己与林昭的交往,以及林昭与《星火》的关系等。这是自《星火》诞生66年以来,作为创始者的顾雁首次以第一人称,对自己一生经历,以及“星火往事”的一次全面回顾。其中他与林昭之间的情感、囚禁中听闻她已牺牲的“悲痛惭愧”,都感人至深。作为亲历者和见证者,顾雁的回忆,也有极高的历史价值。

中国民间档案馆得以首次刊发,深感荣幸。

另外,关于本文题目——夏瑜是鲁迅笔下的革命者,原型为秋瑾。林昭被杀害后,正在青海服刑的顾雁得知消息,悲痛不已,在和家人通信中,因高压审查而无法表达心情,只能暗示说“她走上了夏瑜的道路”。

本文分为上下两部分刊发,第一部分已发表于中国民间档案馆网站和Substack平台。

一、林昭被保外就医

从1961年初到1965年5月31日判决下来,我在二所被羁押了四年五个月。我、林昭、梁炎武,我们三个人被列为同一个案子,同时被起诉。我保留了1962年8月1日的起诉书和1965年5月31日的判决书,在这两份文书里,我们三个北大校友同案,我名列第一,是为首犯。在起诉书中,我和梁炎武的状态都是“现在押”,林昭是保外就医,“暂住茂名南路159弄11号”。

【这份由上海市静安区检察院拟定的起诉书,下面有三个编号:“沪静检诉字第416、423、431号”。后来收入《林昭文集》里林昭对起诉书的批注,不是这一份,而是单独对林昭的起诉,上面只有林昭的名字。在1964年11月4日对林昭的起诉书上,署名与1962年8月1日对顾雁、林昭、梁炎武的起诉书相同,乃“检查员吴泽皋”。林昭以血书加注:“一九六四年十二月二日上午七时五十分收到”。这份起诉书编号为“(64)沪静检诉字第423号”,由此可见,423编号属于林昭。由此推测,顾雁编号为416,梁炎武编号为431。由于三人被列为同案,故在1962年最早的起诉书上,包括了这三个编号。而1965年对三人的判决另有一个编号,即“一九六二年度静刑字第一七一号”。】

1962年8月,我在起诉书上看到,林昭已经被保外就医了,那时我是很为林昭高兴的。我内心的负疚感终于减轻了,她本来就没干什么事,是我把她牵连进来的。我想,只要她在外面平平安安,就算从我们这个案子中解脱出来了。

我觉得,林昭之所以能保外,与当时的政治大环境也有关,并非对林昭特别照顾。主要是七千人大会以后,风向就有点转变。1962年1月11日到2月7日,中共中央在北京开了七千人大会,我们在监房读报时得知了这些消息,否则是不可能放她出去的。另外她母亲在上海,可能也有一些活动,她是苏州市的政协委员,是一个有影响的人物。

我们在里面一年多,这个案子审来审去,应该也弄清楚了。刚开始审讯时,那些人很凶的,后来我看到有点变化,他们显得比较客气了。

还有,林昭给我的那些信,也确实证明她没有参与我们的活动,她也不知详情,所以就先把她放出去了。

1962年形势的变化,让我也得到一些特殊优待。就是在林昭放出去的那段时间,有一天,一位干部医生突然来到我监房门前,她叫我站起来,对我说:”看你脸色不好嘛。”我心说,把我关了那么久,饭也吃不饱,好久都不能晒太阳,脸色怎么可能好嘛。没有镜子,自己也知道的。

其实,要不要把你当病号,都是上边一句话。不久,没有做任何身体检查,我就被调到二楼病号监去了。本来监房都是三个人、四个人一间,乱七八糟挤在一起,而二楼的病号监是一人住一间。

这样我在病号监里住了一个多月,吃病号饭,条件稍微好一点。

说到吃饭,我刚进二所的时候,早晚都是吃稀饭。送过来时是放在一个铝制的格子里,一个人只给一格子稀饭。我们叫它四眼粥,看上去稀饭里面也有两个眼睛,就稀薄到这个样子,稍微有点酱菜给你。

中午吃山芋,蒸红薯,那就给得比较多了,有一二斤,满满的,管饱。后来中午改成米饭,很小的铝格子,也有点菜,一点点,不够吃。

在二所可以得到家里接济了,每个月能送进来十个鸡蛋。我叫家里送鹅蛋,比鸭蛋大一点。后来家里买不到鸡蛋,就在亭子间里养鸡。关在二所的那几年,妹妹每个月给我送进来十个蛋。

1962年10月1日,国庆节,那时我刚好在病号监,可以开大账。大账就是你进去的时候,身上的钱可以存在那边,家属也可以为你存一点钱,那就可以买一点生活用品。那次过节,劳役犯,就是送饭的人告诉我说,你可以买一斤猪头肉、半斤糖果,其他犯人没有的。他说,对你是特殊待遇,跟干部一样。他们干部过节,也只有这两样东西。我很久都没有吃过肉了,一斤猪头肉,没几天我就吃光了,半斤糖果吃的时间久一点。

还有一件很重要的事,就是分案审理。把《星火》案中我们三个人从甘肃天水那边分离出来,交给上海审理,在上海判,而不是交给甘肃判。检察院的院长亲自来提审时跟我讲,他们打官司打赢了。我那时还不理解,他说:“你放心,现在已经定下来了,你的案件我们管。甘肃那边要求并案,把两个案件并为一个案子,我们不同意。”他知道,我在1959年底就离开了天水,林昭在上海,梁炎武先后在北京和广州,与张春元在天水那边搞的事情并没有关系。所以他们坚持不让并案。我想,这样重要的事情,他居然告诉我。

如果交给天水那边审判,估计我们的遭遇会差很多,后来平反的阻力也更大。而留在上海,分别立案,那么审理、判刑,送到市监狱,还有档案怎么写,权力都在上海的机关手里。检察院的院长还说:“你好好表现,会对你从宽处理。”

我对二所的管理人员,印象要好一点。他们对犯人,在人格上还是尊重的。原因在哪里呢?据说那个监狱长是地下党的工作人员,解放前就在监狱里管犯人。他对国民党的管理是看不惯的,解放后他当了头头,很神气的一个人。犯人们传说,他是前国民党监狱的留用人员,其实不是。那时共产党渗透到很多关键地方,监狱里也有他们的人在。那么一解放,就反过来由他来负责主管了。二所也有一部分是留用人员,可能原来也是帮过共产党的。监狱长就是那位老资格的地下党员,他对这里最熟悉。1961年上海的粮食供应还是很紧张,而他对犯人的口粮还是保证了的。林昭第二次被捕后,被关押在第一看守所,那边就和二所完全不一样了。从林昭写下的文字来看,她在一所受到了残酷的迫害。

二、林昭去了我家

在二所等到1965年5月31日,判决书出来了。我被判十七年,林昭刑期更长,判了二十年,梁炎武被判七年。直到这时我才知道,林昭又被关进来了。

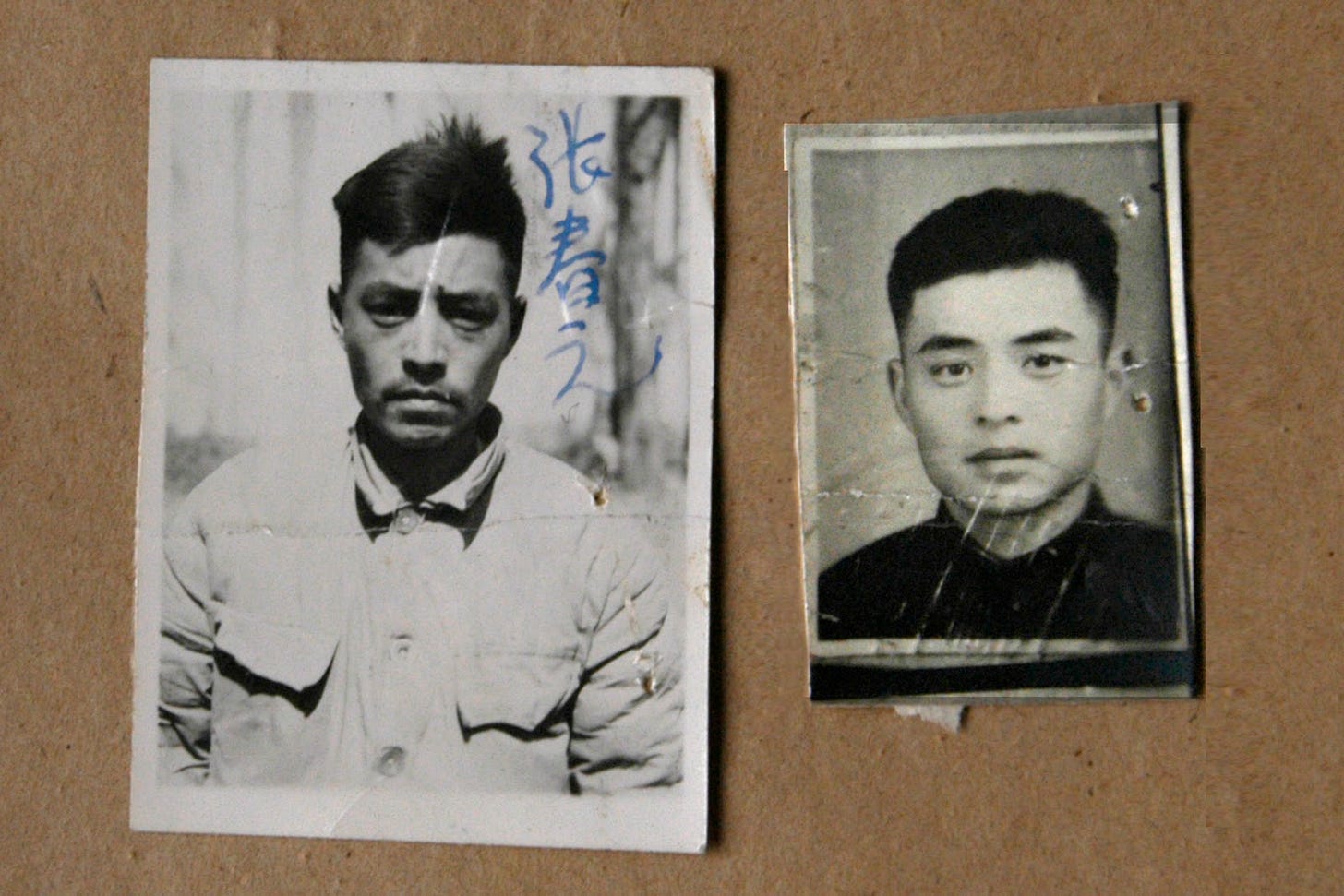

我们三人应该是同时转到上海市监狱的,就在提篮桥这个地方,判决结束后,一辆车送我们过去。开庭时我没有见到林昭,转监狱时在车上我遇到梁炎武。时隔五年,我们俩第一次近距离见面了。

他和我都拿了行李,我的行李中,有家人给我带进来的外文书。我想,他家在外地,估计没有人给他送书,我就拿了两本外文的物理书给他。

进监狱时要拍照,拍好照以后,分到各个监房。梁炎武被分到六号监,我被分到一号监。他后来被发配到白茅岭服刑,刑期虽然比我少十年,刑满后也不能离场。一直到“文革”结束,冤案平反,他才回到北京与妻女团聚。他没能在北大物理系恢复教职,而是去了一所纺织学院任教。

判决后,家人就可以到提篮桥探监了。第一次探监是我母亲跟我妹妹两个人来的。那天来了很多人,至少有十多个窗口,全部是装好了铁栅栏的。母亲和妹妹把一些接济我的东西交给看守人员,由他们转交给我。我们可以交谈,但每一个犯人都被盯住的。顾麋比较灵活,她胆子大。她居然说:“林昭到我们家来找过的!”

我想旁边有一个人看着的,你敢说……她跟我讲了,我不敢回应。旁边监视我们的人,可能不知道林昭是谁。但我心里有点紧张,因为这是第一次接见,那人就在旁边,你讲什么东西他都听见的。

这样我才知道,林昭到家里去过了。我被关了五年,没有和亲人见过面,这是第一次,回来监室后我哭了。

我母亲心里也是很难过的,我妹妹年纪轻,还不满二十八岁,她无所谓。她说林昭来过好几次,这样我才知道林昭对我的态度。她并没有因为我牵连了她而回避我和她的关系,更没有为了保住这份失而复得的自由,而约束自己那任性的独特性格。

结果,问题就来了。1962年3月5日保外就医时的林昭,和之前与我们的政治活动保持距离的林昭完全不一样了,和《思想历程》里的林昭相比,简直可以说有一百八十度的转变。保外后她不仅没有安稳下来,而且行动更激进了。她后来的情况我在狱中不可能得知,都是我在刑满后探亲以及1980年平反以后逐步了解到的,所以我现在有以下的分析:首先,她在得知保外时,没料想到,所有同案犯中,我们都还被关押在里面,单独把她释放了。她将此举看作对她人格的巨大侮辱,因而坚决拒绝出狱,她妹妹讲过当时的情形。

【彭令范曾接受记者张敏采访——“她就是讲:‘他们放了我,就又要把我抓起来,用不着这样麻烦。’所以她拉住桌子的角,我跟我母亲接她出来,她不肯出来,里边的人也没有办法,僵在那里。后来,分局的人就对我母亲讲:‘你想办法把她带走就算了。’后来我母亲就打电话给她朋友,他们家有一个花匠,来把她带上三轮车,送回去。”】

林昭出来后,经常到我家去,还给北大校长陆平写信,要他站出来为学生说话。她母亲知道了,觉得这个事情不对头,还是要她回苏州去,避开上海这个案发地。结果,她在那里认识了朱红、黄政,搞了一个组织,还有纲领。这个人性格就是这样,你越是禁止,她越要搞,另起炉灶,她就走这条路了。

我看《思想历程》时认为,第一次被捕,她心里是怨我的,是我把她拖进来了。但把她放出去后,她倒过来认为她有亏欠了:你们会认为我写了那个思想检查,跟你们划清界限,就把我放出来了。肯定是我交代了什么东西,才得到了宽大。她要证明,不是的!所以她第一步要到我家里去解释清楚:我没有出卖顾雁。她一定要把这个事情跟我家里讲清楚,我推测她是这样一个心情。

所以她也跟我妹妹讲,她拿了个包裹,到静安分局去静坐,要求把她抓回去。那意思就是,你们当初抓是不应该抓我,但是你们放也不应该放我——要放就全部放。不是我无罪,大家都无罪。既然你们不放他们,也不应该放我。

我认为这时她意识到,在《思想历程》里写得有点过分了,不应该把我们做的事情说得毫无意义。现在好了,她因此就被保外了,这对她的道德良知是一个侮辱。

你说人不会因为个人意气押上自己的性命,这不是个人意气呀,她这样做有她自己独立的政治信仰。而人的信仰是有道德支撑的,我不是跟你讲过,战国时代有“齐大饥”的故事:

齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者,蒙袂辑屦,贸贸然而来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。曾子闻之,曰:“微与!其嗟也可去,其谢也可食。”《礼记·檀弓下》。

这个人,人家讲了他一句,嗟!来食!他就火得不得了呀。我宁可饿死,也不吃嗟来之食。林昭就是这样,道德上的清白比什么都重要,这在她人生中是第一位的,不能有一点污点。所以她出来第一步到我家,就是要表明这个态度:把我放出来,顾雁没有放出来,不是因为我写检讨,跟他们划清了界限。我是想在里边的,我不愿意一个人被放出来。

倪竞雄也跟我讲过,她说林昭释放后去找她,看上去有很大的变化,完全变掉了。林昭从她母亲那里,肯定知道张春元在1961年越狱后,也是从甘肃到苏州,一路找过来。他到上海我家里去找我,又到苏州去找她。林昭出来以后,她也是同样如此,她要找到我们其他人的下落。结果得知,只把她放出去了,我还关在里边,其他人也都关在里边——这是她不能接受的。

三、顾麋:那时林昭经常来

以下是顾麋的回忆:

那是1962年早春,林昭放出来后,一天下午,她一个人来到我家。那时我们住在552弄23号,那个地方底层已经被改造成公共食堂。很多人在食堂吃饭,出出进进,她来就比较方便,并不引人注意。

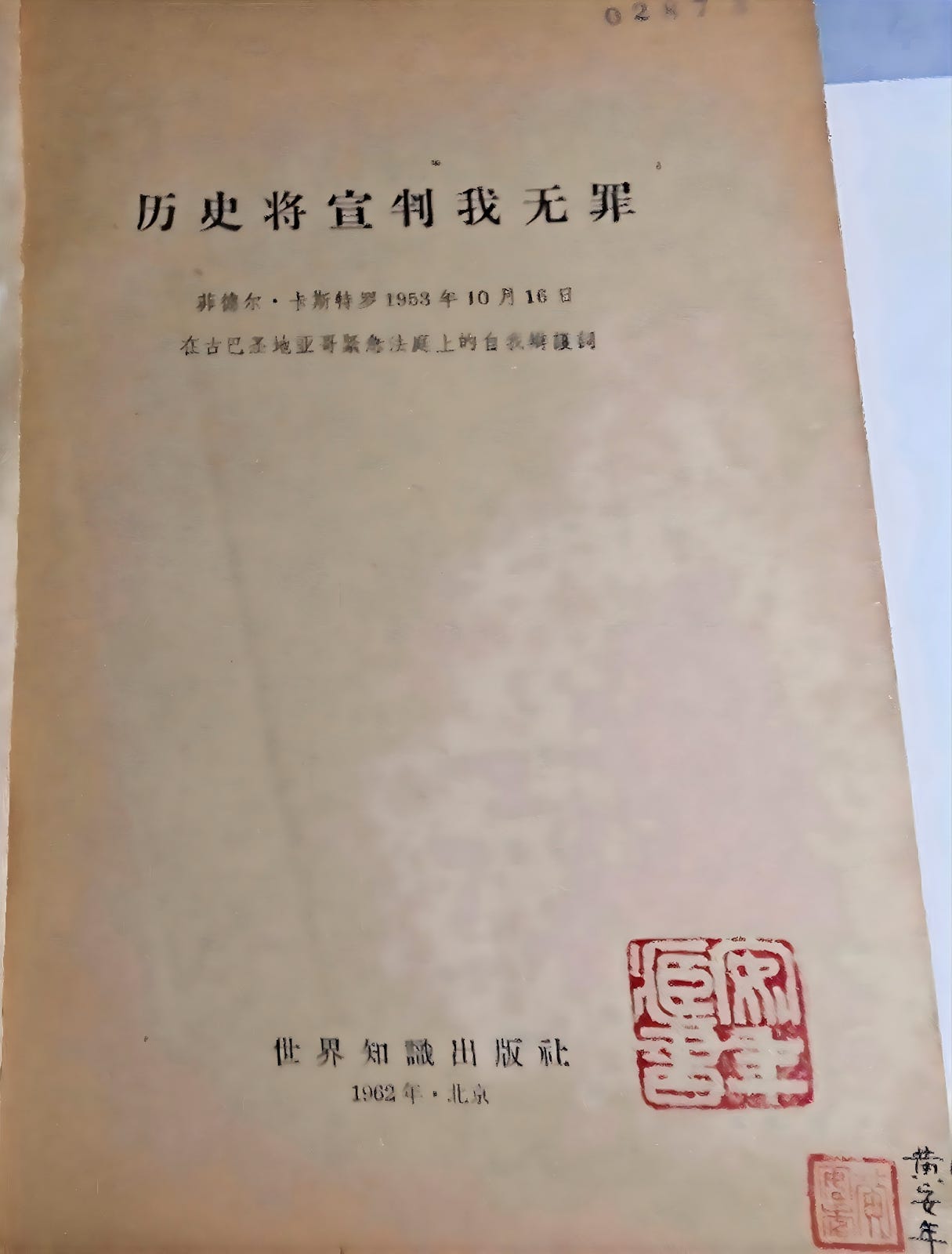

到了夏天,我父母到乡下去住。那一段时间,就我和大哥在家。林昭经常来,来了就滔滔不绝地和我大哥讲话。所以我大哥受了林昭的影响,1965年5月底他们这个案子宣判后,我大哥匿名给静安区法院的法官寄去了这本书——菲德尔·卡斯特罗《历史将宣判我无罪》。

林昭把她写给北京大学校长陆平的信,还有她写的诗歌给我。我又给我爸看,她喜欢写现代诗。在我们家,她无话不谈,有时就一个人,自管自讲话,她也不要你回答。她讲安徽吃不饱,饿死人,她好像都知道的。我就写在日记本上,结果,“文革”抄家被抄去日记,这是我很重要的一条罪行。

她一次又一次来我们家,倒是没有人来问过。后来是小哥(指顾雁)说的,当然没有人来问,因为警方有意让她出来,还要看她和什么人联系,看有什么人逍遥法外,没有落网。他们要找到那个幕后不出来的人,特别是那个叫“大哥”的人。

四、伏脱冷·鲁凡·大哥

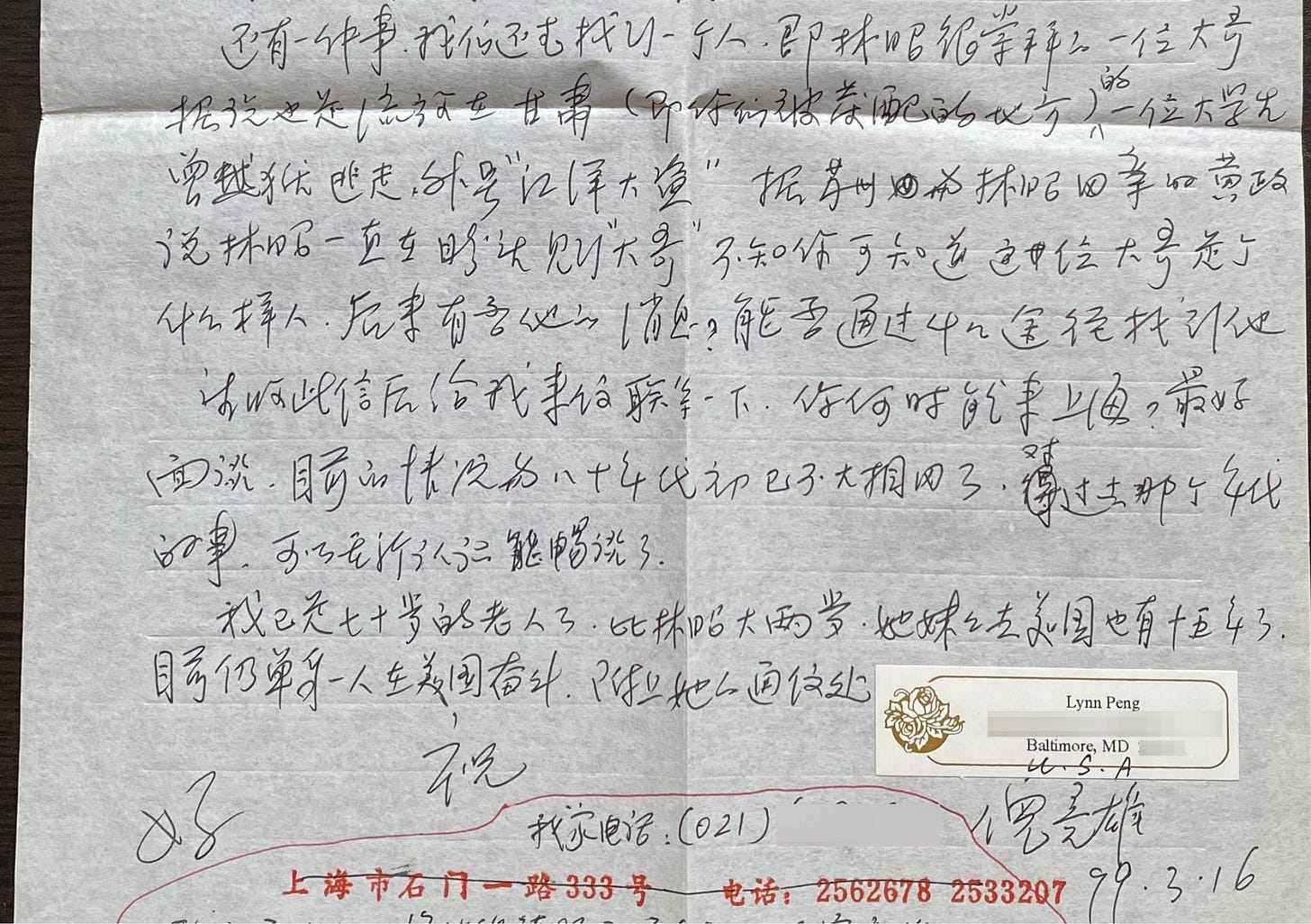

艾晓明:“大哥”是谁呢?37年以后,1999年3月16日,林昭的同学和闺蜜倪竟雄给顾雁写信,询问这位“大哥”的下落——

倪竟雄:“还有一件事,我们还想找到一个人,即林昭很崇拜的一位大哥,据说也是流放在甘肃(即你们被发配的地方)的一位大学生,曾越狱逃走,外号‘江洋大盗’。据苏州与林昭同案的黄政说林昭一直在盼望见到‘大哥’,不知你可知道这位大哥是个什么样的人,后来有否他的消息?能否通过什么途径找到他。”

顾雁:审讯我的时候,他们问:“‘大哥’是谁?”我说:“‘大哥’就是张春元啊。”林昭在和我在通信中,不提张春元的名字,而是用“大哥”来替代,例如问“大哥情况怎么样”。除了林昭以外,我们中间没有一个人称呼张春元为“大哥”的。

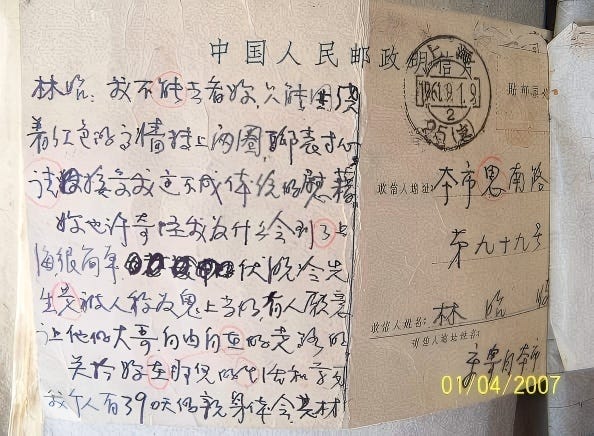

【艾晓明注:1961年8月10日,张春元逃出监狱,此后一路流浪跋涉,从兰州至上海,上海至苏州。他在苏州见到林昭的母亲,得知林昭被捕的情况,又返回上海,并给林昭寄出一张明信片。林昭肯定没有收到这张明信片,二所截留了它,后来转到天水张春元的案卷里了。四十六年后,谭蝉雪在天水寻找张春元案卷时,找到了这张明信片,并作为《星火》一书的插图——

根据右上方的邮戳可以看出,明信片是1961年9月1日从上海寄出,收件人地址为“本市思南路第九十九号”,即第二看守所的地址,因为明信片装订在案卷中,右边图文不完整。信文写在左边,谭蝉雪引用了这样几段:

“林昭:我不能去看你,只能围绕着红色的高墙转上两圈,聊表寸心,请接受我这不成体统的慰藉。”

她引用的另一段文字,应该是写在这张明信片的反面:

“我们的生活,其材料之丰富、多趣是能写一本书的,而且是古今中外所没有的。愿你能抱着‘既来之则安之’,自己一点也不着急的态度,很好地读完这本有用的、难得的书,将来为人民更好地服务……我们光明磊落,心胸坦然,敢于斗争,只有敢于斗争的人才能敢于胜利。”

明信片插图左边中间还有六行字,谭蝉雪没有引用,但十分重要,我这里补充录入:

“你也许奇怪,我为什么会到了上海,很简单,伏脱冷先生是被人称为鬼上当的,有人愿意让他的大哥自由自在的走路的。关于你在那儿的生活和学习,我个人有390天的亲身体会,其材”(图左文字完)。

谭蝉雪在《星火》中写道,张春元以林昭母亲的名义给林昭写了一封信。但如果考虑到“伏脱冷”“鬼上当”的提示,就能明白,这与母亲的口吻不符。伏脱冷是巴尔扎克小说《高老头》中的一个人物形象,身为逃犯,诡计多端。张春元相信,林昭看到这里,当明白“大哥”他已越狱成功。此外,这张明信片正面右边,在通讯人地址姓名那一栏,第一个字是个连笔字,看上去像简体字母亲的“亲”,实际是更近于草体的“章”。张春元在《电影文学》1959年6月号上发表的剧本《中朝儿女》,笔名正是“司马章”。如果林昭真能收到此明信片,定能意会寄信者谁。】

顾雁:张春元到西康路我们家来过的,第一次是他和谭蝉雪两个人从河南过来,我从黑桥过去把他们接到乡下去住,所以他和谭蝉雪都知道我在上海西康路的住址。

顾麋:张春元,我是看着他从弄堂里走进来的。那时我正好在窗口搞卫生还是干嘛,时间应该是中午,下面在食堂吃饭的人很多。他上来时,没有人注意。

那时我和妈妈住在大房间,这是正房,向南的;北边是小房间,亭子间,我爸一个人睡在那里。张春元直接走到亭子间,他好像知道一样,这个我印象很深。

我爸在亭子间里,隔了五分钟还是十分钟左右,我爸进来找我,他说:张春元来了,给他全国粮票。

我们没有请他吃饭,我爸肯定告诉他了,小哥被抓,家里被抄过。我看着他走的,他也不到大房间来跟我打招呼。应该是他有意回避了,不要跟我有直接的接触。

他走的时候,我就在房间的窗口看他,他一直往前走,头也不回。快到弄堂口了,他头回过来,看一看。然后再转过去,走得也不快。

后来爸爸就过来,他跟我说:“张春元监狱里逃出来。”

他走了以后,事情多了。有两个人来,拿了张春元的照片,问我妈:“你认识这个人吗?”

这两个人哪里来的,我也不知道,我在上班,没碰到。我妈那天并没有见到张春元,她肯定说不知道是谁。

弄堂里的邻居跟我妈说:“你们家里来了个什么人?警察要我们看照片。”但是看也看不清楚,没法辨认。因为弄堂里那么多人,食堂里人来人往,他走出去,人家当他是来吃饭的,谁会注意?没人注意。

他穿了一件深色的中山装,走的时候好像是秋天。

顾雁:静安分局一直认为,为林昭的诗《海鸥》写《跋》的鲁凡,是一个老手。《跋》那里注明的时间不是1949年以前吗,那这个人到底是谁,他们非要找出来。

我说这个鲁凡没有的,是化名。是谁的化名?我说是我的,我写的《跋》。我为什么这样说?这是我给他们摆的一道。第一我要跟张春元通信息,告诉他,我也进来了。因为我的口供,公安肯定要去找他对质的嘛,一对他就知道我的处境了。还有就是讲义气吧,不要认为我顾雁会叛变他,我顾雁是怎么样一个人你也清楚的。他可能是想不到的,我一口咬定,那个《跋》是我写的。张春元可能会这样想,顾雁还是有一手的。谭蝉雪在《星火》那本书里写道:“张春元和顾雁分头执笔写跋,最后采用了顾雁所写的,但顾雁本人已记不清了,至今他还认为是张春元写的‘跋’,他只记得为什么用了‘鲁凡’笔名,寓意是鲁迅走了。”我怎么会不记得呢?我就是有意这么做的。张春元肯定承认《跋》是他写的,而承办员找他对质时,他就会明白我在有意说谎,于是他又随口编了一个故事,说是我们两个人分头执笔写《跋》。天水当局被糊弄过去了,但静安分局感到此事有蹊跷。他们觉得有一个可能——我和张两人都在说谎,意在包庇这个叫“鲁凡”的人。而谭蝉雪在《星火》那本书里写我和张春元“分头执笔”,我认为是在案卷里看到了我的口供,但她没有把这些案卷资料给我。

张春元那次逃跑,如果是为了逃生,那就跑错路了。他不应该往南跑,如果往西北跑,逃到少数民族地区,他谋生的能力强得很。在那些地方,户口管理也不像上海这么严密。但他逃到这边来,他是想找到我们,而我们全部都被抓了啊!

胡杰纪录片里讲,把林昭放出来,是要找到张春元;其实不是的。1962年3月林昭被放出来时,张春元已经在1961年9月6日归案了。放林昭,一个方面是我前面说的,形势有所松动。另一方面,也是要看她出来后与哪些人联系。他们不是要抓什么小人物,而是要找大人物,例如,那个“鲁凡”究竟是谁。那么第二次抓了林昭以后,到1963年夏天还放了一个张茹一出来,让她以林昭同监室狱友的名义,联系我妹妹,又去了苏州,继续找“大哥”。这些都说明,他们不相信我讲的话,以为“大哥”是另外的人,此人不是张春元,他还在外边活动。

五、张茹一来找“大哥”

顾麋:张春元走了以后,过了一段时间,张茹一来了。她一来就问我,大哥现在情况怎么样?

张茹一长得什么样子?六十多年前的事情,记不得了。我也不知道她是为什么被抓的。她家在上海边远郊区,自己讲上海话的。她的家我知道,那边全是农村。她的妈妈还在,她爸已经不在了,估计是有什么问题。她本人那时还很年轻,好像二十岁不到,大概十八九岁的样子,梳了两根辫子,一看就像个中学生。她跟我说,是林昭叫她来的,而且还带了林昭的亲笔信。

林昭写的是什么,我也不记得了。总之张茹一说,她跟林昭关在一个监狱里。她谈了林昭的一些情况,我觉得不像是编造出来的。也可能静安分局有意把她们安排在一起,都在提篮桥市监狱。

【艾晓明注:林昭第二次被捕是1962年11月8日,到12月23日,她被关进提篮桥市监狱,在那里羁押八个半月。市监狱原本是关押已决犯的,但把未决犯林昭关进去,可能是一个别有用意的处理。与林昭同监室的一个犯人,名叫张茹一,在对林昭的起诉书上,张茹一被称为“诈骗犯”,但林昭在对起诉书的批注里说张茹一是政治犯。1963年7月,张茹一被释放的同时,接受了公安布置的特殊任务,她先到了顾雁在上海的家,然后又去了苏州,找到了林昭的朋友朱红和黄政。】

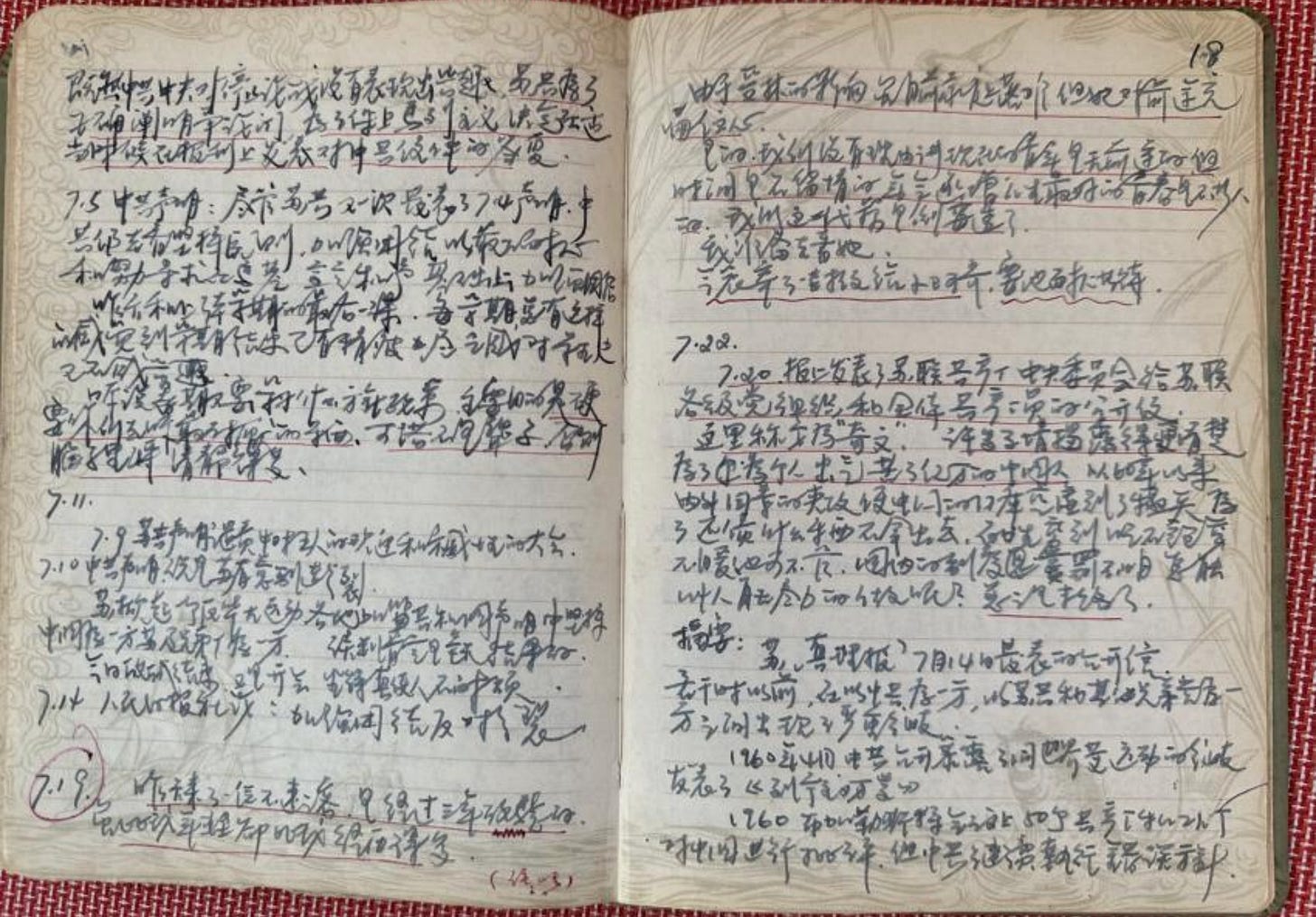

顾麋在日记中记录了这日张茹一来访:

上图左页倒数第二行开始,到右页第七行,文字如下:

1963年7月19日

昨天来了一位不速之客,是经过三年考验的,虽比我年轻却比我经历得多。

由于受林的影响,虽目前家庭落难,但她对前途充满信心。

是的,我们没有理由讲现在的青年是无前途的,但时间是不留情的,年龄逐增,人生最好的青春是不等人的。我们这一代算是倒霉透了。

我准备去看她。今晨寄了一封信给小阿哥,要他耐心等待。

顾麋:张茹一约我到复兴公园,每一次,她一定要问大哥。我说,我哥现在在上班,蛮好啊。

这个时候,我并不知道她是监狱里派来的,我相信她是和林昭一起的,先放出来了。因为林昭的关系,我还是蛮关照她的,她要借钱,借书,我都同意了。

【顾麋1963年8月30日的日记中提到:“她上星期借去8元,拿了几件衬衫,使得我们的经济,窘得连票子的钱也无法对付。”】

张茹一住的地方好像是在宝山,有一次她跟我说,到她老家去玩,说她那边还有一些同伴。听她讲的情况,不像是骗人。

不久,我大哥顾鸿跟我说,不要再睬她了,离她远一点。而且,顾鸿从来没有跟她讲过一句话,她来就盯上我,叫我到哪里碰面。每次翻来覆去就是问大哥,后来我光火了,我讲:“你说大哥,我们只有一个大哥,我们不叫大哥,叫阿哥。你老是大哥大哥,到底是啥人啊?没有这个人啊!”

她从此就不来了。

大哥到底是谁?这个谜底后来揭晓了。我妈有一次收拾东西,从五斗橱里翻出来一个空盒子。我妈跟我说,这个盒子是林昭留下的,你看一看,不要扔掉。这个时候已经好几年过去了,是六七年还是六八年,林昭已经抓进去了。反正,我妈给我看,一个放苏州豆腐干的盒子。我讲,你放个空盒子干啥,拆开来看看。结果我妈把盒子盖掀开,什么也看不见。底板上有一张纸,掀开拿起来那底上的一张纸,下面有几个字,抬头写的就是“大哥”。这句话写得是什么,那我倒不记得了。很简单的一句话,下面是不是林昭的名字,我也不记得了。为什么记得这个“大哥”,因为张茹一一天到晚就在问“大哥”。我恍然大悟,她要找的,就是这个大哥。张春元。你们是叫大哥的对吧?这个盒子,可能是林昭让我们家保存的,里面她给张春元留了这个短信。

在张茹一之后,接下来,又来了一个男的。他说是跟顾雁在监狱里一个监房的,对顾雁的情况了如指掌。这个人三十出头,不像青年人。一来,正好我们的亭子间空着。他说要住到我们家里来,说我给你们五十元一个月。那个时候,我们工资也不过五十左右,这笔数很大的。我爸有点犹豫,我说不行。我说:你住到哪里去?我们只有两个房间,我就没有同意。

他看样子,就好像要跟我谈朋友一样。我睬也不睬他,跟他没话讲。为什么呢?因为后来,他跟我父亲说,他在江湾的医院里面,要我去看他,一定要去一次。这桩事让我很反感,我父母倒没有勉强我。也许他给了我父母什么好处?好像也没有。总之这个人坚决地说,要我到江湾去一次,最终我没有去。

那时我们在亭子间里面原来放床的地方,养了几只鸡。那时买不到鸡蛋,我们养鸡,为了吃鸡蛋,还要给顾雁送鸡蛋。我在窗台这里切菜皮,准备给鸡吃,这个人就坐在我台子对面,我不管他,乒乒乓乓切菜。他也不走,那边就是五六只鸡,还有一只鸭子。他好像来过两趟,他说是跟顾雁一起的,他这样跟我们讲。

顾雁:我对这个人有印象。刚抓进去的时候,每人一个角落坐好。到了一定的时候可以起来,排好队在监房里转一圈,他就跟在我后面。记得他突然跟我讲,他说他是部队里的,是彭德怀的部下……我一听就很警觉。这么大年纪了,专门来找我,肯定是公安局派来的嘛。我就不睬他,两次以后,他不来了。

顾麋:你怎么晓得啊?

顾雁:监房里形形色色的人都有,我当然晓得啊,估计还就是这个人。那段时间,还有一个小青年,十五六岁的,他说想逃香港被抓了,这样的人讲话我还是相信的。那个人说是部队里面彭德怀的部下,我一听就知道,这个人来路不明。年纪这么大了,我那时候还是个小青年呢。

每次可以站起来走一圈的时候,他就跟在我后面。后来就不见了,因为进进出出人很多的。

六、分别起诉,同案宣判

【彭令范:“因为主要的犯人只有判七年,林昭判得最重,所以我母亲呢,总是觉得,她的那些右派朋友不像她这么跟共产党斗争,或者呢,有的地方什么事都推在她身上。因为有一阵子,我母亲有好多写给监狱长的信,不晓得是几百,千封也有了。”】

在我、林昭、梁炎武三人的判决书上,林昭确实是判得最重的。我是第一被告,被判十七年。林昭是第二被告,被判二十年。梁炎武是第三被告,被判七年。请注意,这张判决书的编号是“1962年静刑字第一七一号”,它与我手里的起诉书同年(1962年8月1日),但当年没有判决,而是拖了近三年,到1965年5月31日才发出。这是为什么呢?

这中间,我和梁炎武一直是被羁押状态,只有林昭在1960年3月5日至11月8日保外就医。那么,判决拖了这么久,就是静安分局要扩大战果,继续布网。他们认为破案计划未完成,即使张春元归案了,那个“鲁凡”究竟是谁,他是不是“大哥”,他们要继续找。所以张茹一来找顾麋,有那个人自称是“彭德怀的部下”去我家租房。张茹一又到苏州去找朱红、黄政,结果导致黄政被判了十五年。

林昭保外期间在苏州的活动,我当时不可能了解。而在我自己的口供里,不存在把事情推在林昭身上的情况。我这篇文章一直坚持的就是:林昭没有直接参与《星火》的活动,她最多可以说是我们思想上的同道。至于梁炎武,他所干的具体事很少,只是为谭蝉雪、张春元传了信。他与林昭没有见过面,也不可能把事情推给林昭。

对我们三人的判决,林昭的刑期最重,主要是她在保外就医这段时间的经历。另外还有一张起诉书,我和梁炎武不在其中,是1964年11月4日单独针对林昭的起诉。

林昭抄写了这份起诉书,林昭平反后,这份手稿和林昭的其它手稿一起退还给彭令范了,现在网上可以查到。林昭在抄写时,字里行间以括号加注,写了很多反驳。

这份起诉书,编号依然是423号,林昭被称为“中国自由青年战斗联盟”反革命集团的主犯。

到1965年5月底的判决书中,林昭又被归入到我和梁炎武三人案里。其中,1960年的《星火》案、1962年林昭保外期间的活动,特别是林昭第二次被捕已经八个月后,由张茹一联络参与在苏州发生的事情,全部都归到了这一个“反革命集团”案中。我、林昭、梁炎武都羁押在上海,我们三人作为同案,同时宣判。

为查寻林昭的经历,倪竞雄找过张茹一,没有找到。我和顾麋的“反革命”案平反以后,张茹一主动打电话给顾麋,她向我妹妹道歉,承认自己在公安那里领了任务。公安承诺给她安排工作,但并没有兑现。张茹一后来去了新疆,也苦得很。文革后她也回到了上海,就住在浦东。我不知道她到底是平反了还是没有平反。

她不敢到家里来,她跟顾麋说:“现在他们都来找我,我也是受骗的。”

七、“纪念夏瑜”

和林昭同在市监狱,我被调进翻译组,算是一种特殊待遇吧。和大多数人一样,我抱着逆来顺受的想法。不同的是,从二所到提篮桥,我一直在阅读和思考数学、物理问题,这是我的精神寄托,也让我与现实的痛苦相对隔绝。可以说,我的处境比很多人幸运。

我见不到林昭,只是知道她被当作“反改造”的典型。吴明卫问过我:“有没有想到过劝她?”那怎么可能呢?完全不可能接触,狱方也不会让你接触。

1967年7月,我和一批大刑犯人被遣送青海西宁,安排在青沪机械厂服刑。

大概是1969年1月或2月,我得知林昭遇难的消息。当时是上海派人来提审我,那个提审员问我:“林昭已经被枪毙了,你知道吗?”我此后写信告诉了父亲,但我不能直说,所以暗示道:“林昭走上了夏瑜的道路。”我想那些管理员知道秋瑾,不见得知道鲁迅笔下的夏瑜。我父亲一看就清楚了。

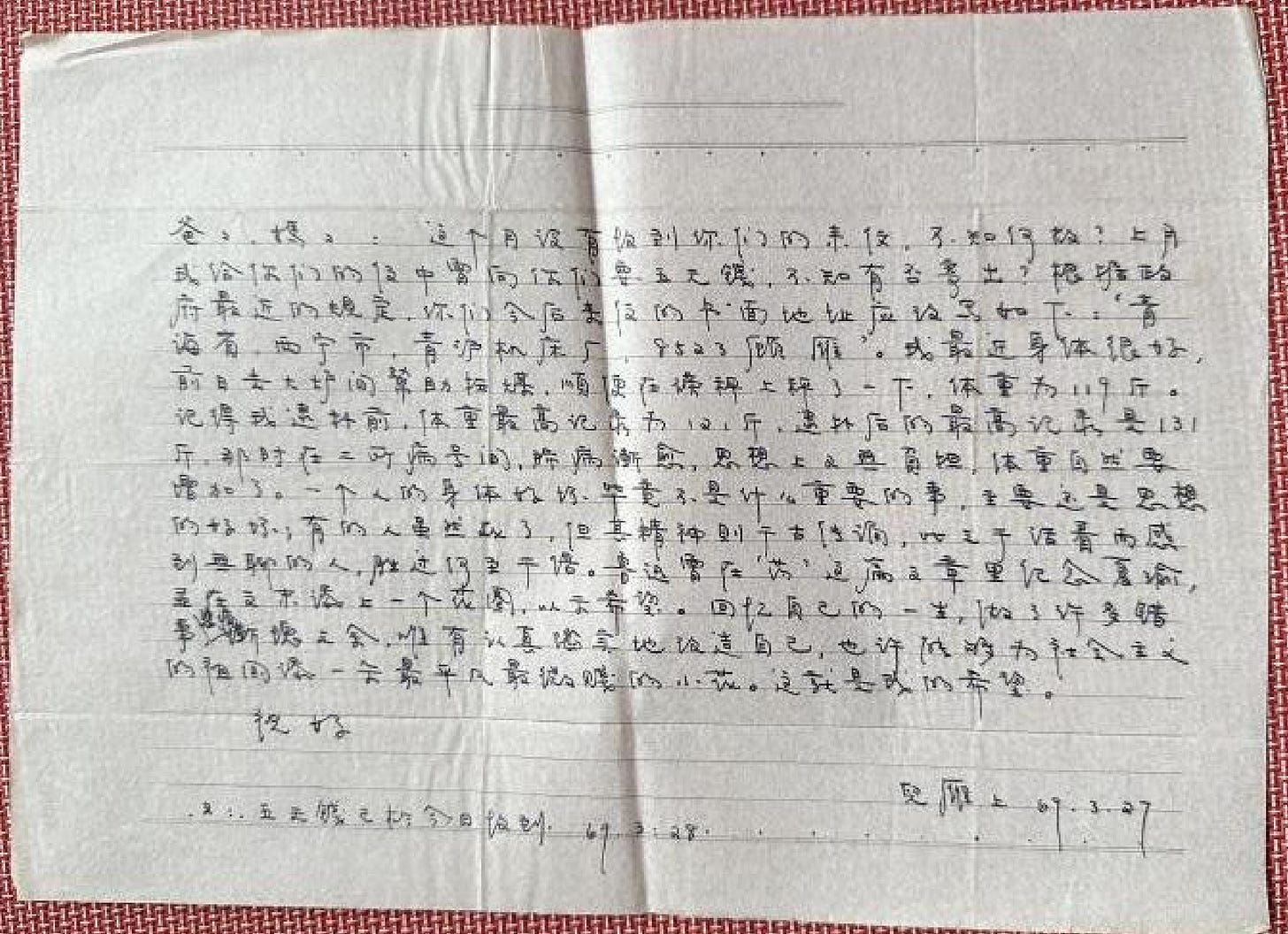

我母亲保留了我的青海来信,她装订得整整齐齐。后来我在上海家中看到母亲装订的家信,其中有我在当年3月份写的信:

爸爸、妈妈:这个月没有收到你们的来信,不知何故?上月我给你们的信中曾向你们要五元钱,不知有否寄出?根据政府最近的规定,你们今后来信的书面地址应改写如下:“青海省、西宁市、青沪机床厂,8523顾雁”。我最近身体很好,前日去大炉间帮助拉煤,顺便在磅秤上秤了一下,体重为119斤。记得我逮捕前,体重最高记录为121斤,逮捕后的最高记录是131斤。那时在二所病号间,肺病渐愈,思想上又无负担,体重自然要增加了。一个人的身体好坏,毕竟不是什么重要的事,主要还是思想的好坏;有的人虽然死了,但其精神则千古传诵,比之于或者而感到无聊的人,胜过何至千倍。鲁迅曾在《药》这篇文章里纪念夏瑜,并在文末添上一个花圈,以示希望。回忆自己的一生,做了许多错事,悲痛惭愧之余,唯有认真踏实地改造自己,也许能够为社会主义的祖国添一朵最平凡最微贱的小花。这就是我的希望。

祝好

儿 雁上

69.3.27

我不能直叙胸臆,只能这样曲笔暗示。终是意难平,忍不住在“惭愧”二字前面,又添加了“悲痛”二字。

我父亲一看就清楚了,他已有一年五个月没有给我写信。接到我的信后,连续两个月都是他给我写信。

父亲能说什么呢?“文革”期间,大哥顾鸿因为给法官寄《历史将宣判我无罪》那本书的事,被当作“漏网反革命”轮番批斗,还追查他跟张茹一说了什么。在巨大压力下他非常绝望,自杀未遂。妹妹顾麋的日记被查抄后,她被送进虹口分局看守所,戴上“现行反革命”帽子……(顾麋的“日记罪”,后面专文再写)。家里发生的事情,父亲不能告诉我,他只能用最流行的政治口号来勉励我,要我“纠正自己空虚和错误的思想”。

回复父亲的这封信时,我直接写出了林昭的死:“林昭的死并不能影响我的改造决心”。我的信要通过狱方审查,不能不用这种违心之语。我引用了秋瑾的诗,告诉父母,自己不会沉湎于悲痛中,以免除他们的担心:“记得前人曾留有‘秋风秋雨愁煞人’之句,这是历史人物在特定场合下的精神状态。现在时代不同了,如果在这种场合下也碰到天雨的话,我相信所想到的一定是雨后万物竞生的新春景象,因而充满了信心和希望”。

1969年5月8日,父亲回复我,套话之外,他鼓励我:“凡是进步的人,都是青春常在。我希望你坚持着改造的信心和勇气,千万不要灰心。”

父亲此后再未来信,这是我保留的他最后一封信,也是他留给我的最后一句话。

八、她提出的:我们去祭奠林昭

1974年,我因技术革新成绩而减刑三年,但刑满释放后仍然是强制留厂就业,只不过是从犯人圈子调换到就业人员的圈子。离开厂区还是要批准,与家人通信还是要检查。这时我明白了,不管你刑期多长,满刑与否,总之是没有自由,也不能离开劳改单位。一直到“文革”结束,形势才有了新的变化。到1978年底,关于彭德怀1959年的案子有了定论,我知道我们的案情多少与如何评价1959年的所谓“反右倾”相关,由此,我看到了平反的希望。妹妹在这年得到平反,我给母亲去信说,相信自己也会有这一天。1979年2月12日,我向上海市静安区法院提出申请,要求案件复查;同时也给兰州大学党委写了关于1958年被划右派的申诉材料。

当年3月2日,兰州大学发出了关于我的右派改正通知。我继续敦促法院复查,但几乎没有进展。我从其它渠道得知,主要是因为林昭的案子平反困难,其原因和经过,容后详述。

1979年6月22日,我在日记中记录了这一时期的心境:

“报上大力宣传的张志新的事迹刺痛了我的心,因为它使我想到了林昭,想到了我与她在选择人生之路上的分歧。每当在想象中出现林昭英勇就义的一幕时,我总隐隐地感到,如果我不能在今后的岁月里为人类作出一些贡献的话,那末我的活着将是可耻的。我能用什么方法来摆脱‘偷生者’这一不名誉的称呼呢?像《复活》里那位主人公一样,抛弃一切为挽救自己而努力吧!”

我不止一次地对来访的朋友说过,是我害了林昭。而我们之间选择的不同在于,我的抗争行动,到进监狱后就结束了。但她却从迈出监狱开始,一直到拼死抗争,献出生命。

1980年5月17日,上海市静安区人民法院终于做出决定,对我们的案子撤销原判。这一编号为(80)静刑复字012号的判决书中写明:

“至于他们二人当时由于对党和政府的路线、政策方面某些错误有意见,用议论和写文章向上反映情况的行为,是正确的。原判以反革命定罪判刑,显属不当,属于错案,应予纠正。”

法院宣告我和梁炎武无罪,予以平反。只不过,当初一起被起诉和判重刑的还有林昭,而留在这张判决书上的,只有我们两个人的名字了。

林昭案子经过复查,在三个月以后,即1980年8月22日,由上海市高院宣判无罪,但原因是说因林昭反右后就受到刺激,患有精神病,被错判后精神病复发,而不应将发病期间行为当作反革命而处以极刑。

在1980年10月30日给母亲的信里,我写到对这个判决的看法:

“梁炎武来信说北大纪律检查委员会找他去谈话,说北大要给林昭开追悼会,问他的意见,另外也问他对林昭平反判词的意见。梁的答复是说林60年就有精神病不合事实。我觉得这次林昭平反,阻力是在上海市高级法院。目前这个判决只是一个暂时的折中方案,因为大家心里都明白林并无精神病。现在不知北大的追悼会究竟怎么开法。”

由于彭令范的申诉及各界努力,林昭案在1981年12月30日得到再审判决,这个判决纠正了前一个判决的错误说法,宣告林昭无罪,彻底平反。

我自己平反后,找过林昭的弟弟和妹妹,她弟弟还住在茂名南路的房子里,妹妹在医院的宿舍住。我和彭恩华的来往多一些。他当时在学法文,我送给他了两大本法文字典。到苏州,办林昭和她母亲的葬礼,送花圈,都是通过彭恩华来联系的。我、同时也代梁炎武,一起表达了我们的哀思。

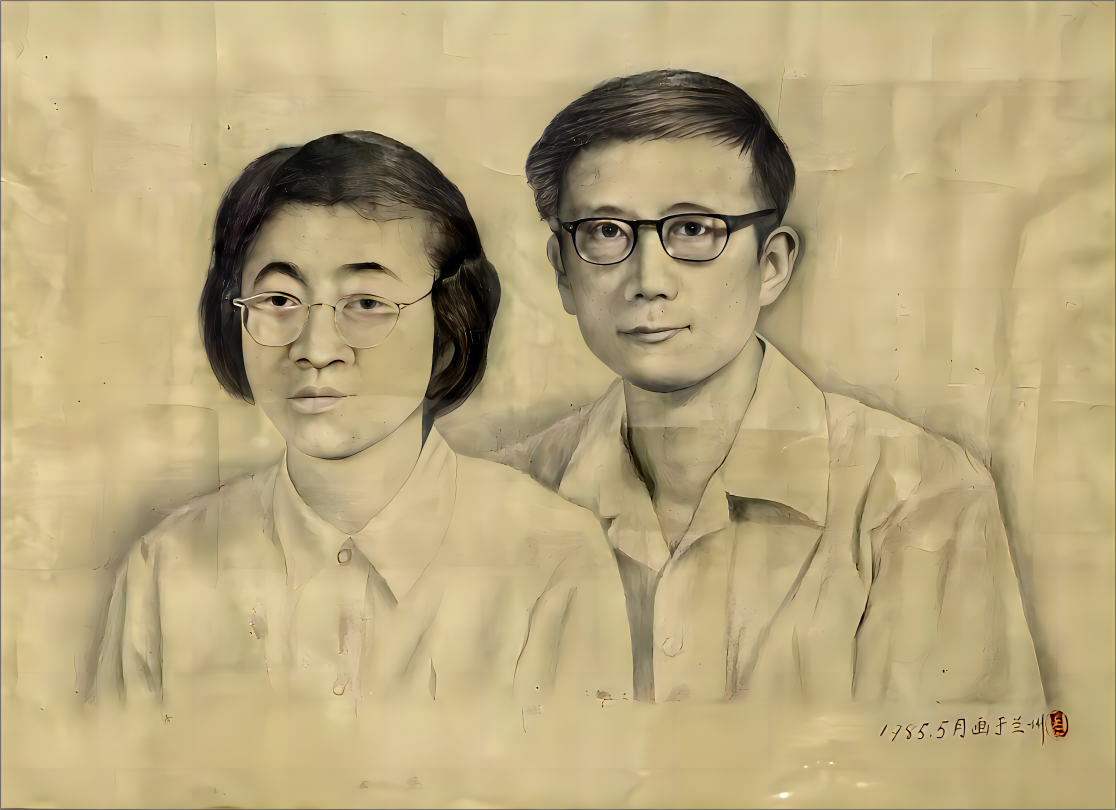

1980年7月,离开兰州大学二十二年之后,我回到兰大物理系任教,从助教做起。因为师母的介绍,1981年7月,我与力学系的讲师顾淑贤结为伉俪。结婚之前,我给她看了我的平反判决书,还有陈伟斯在1981年3月发表在《民主与法治》上的那篇纪念林昭的文章。

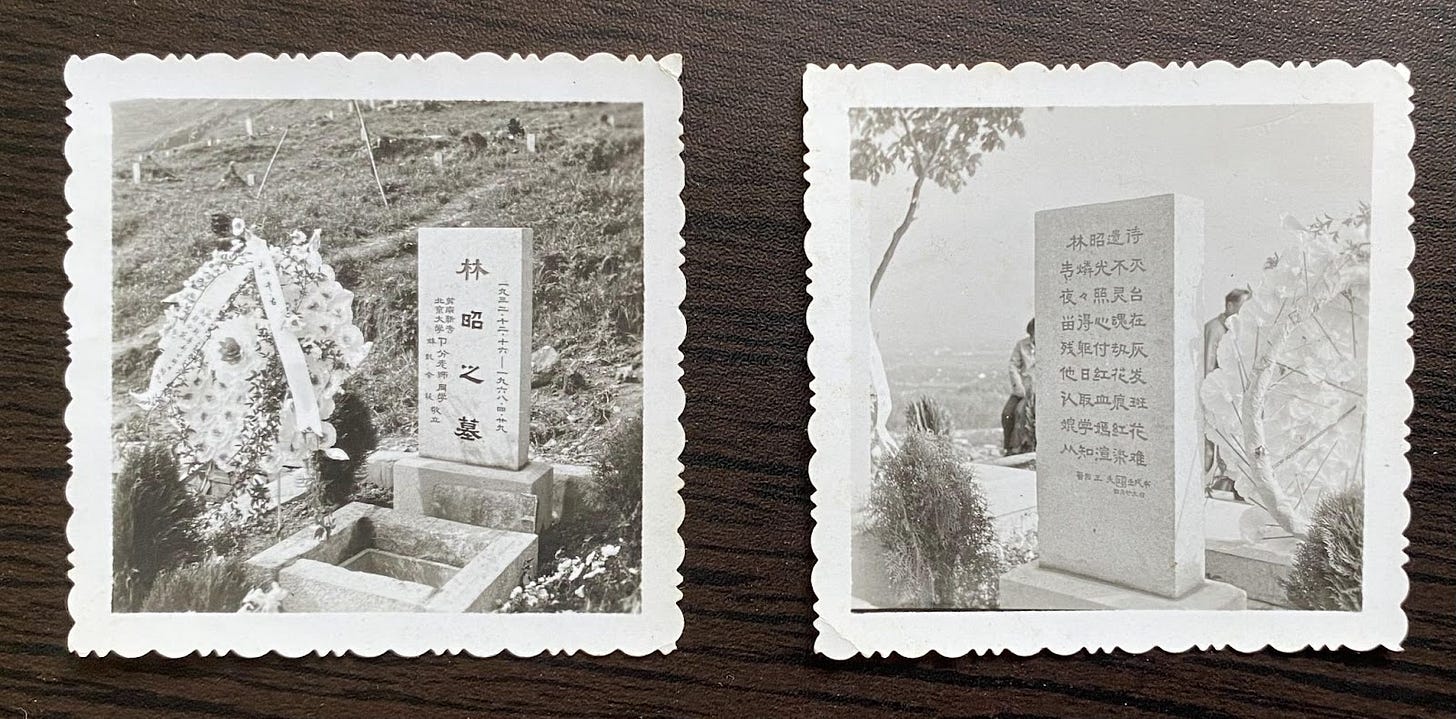

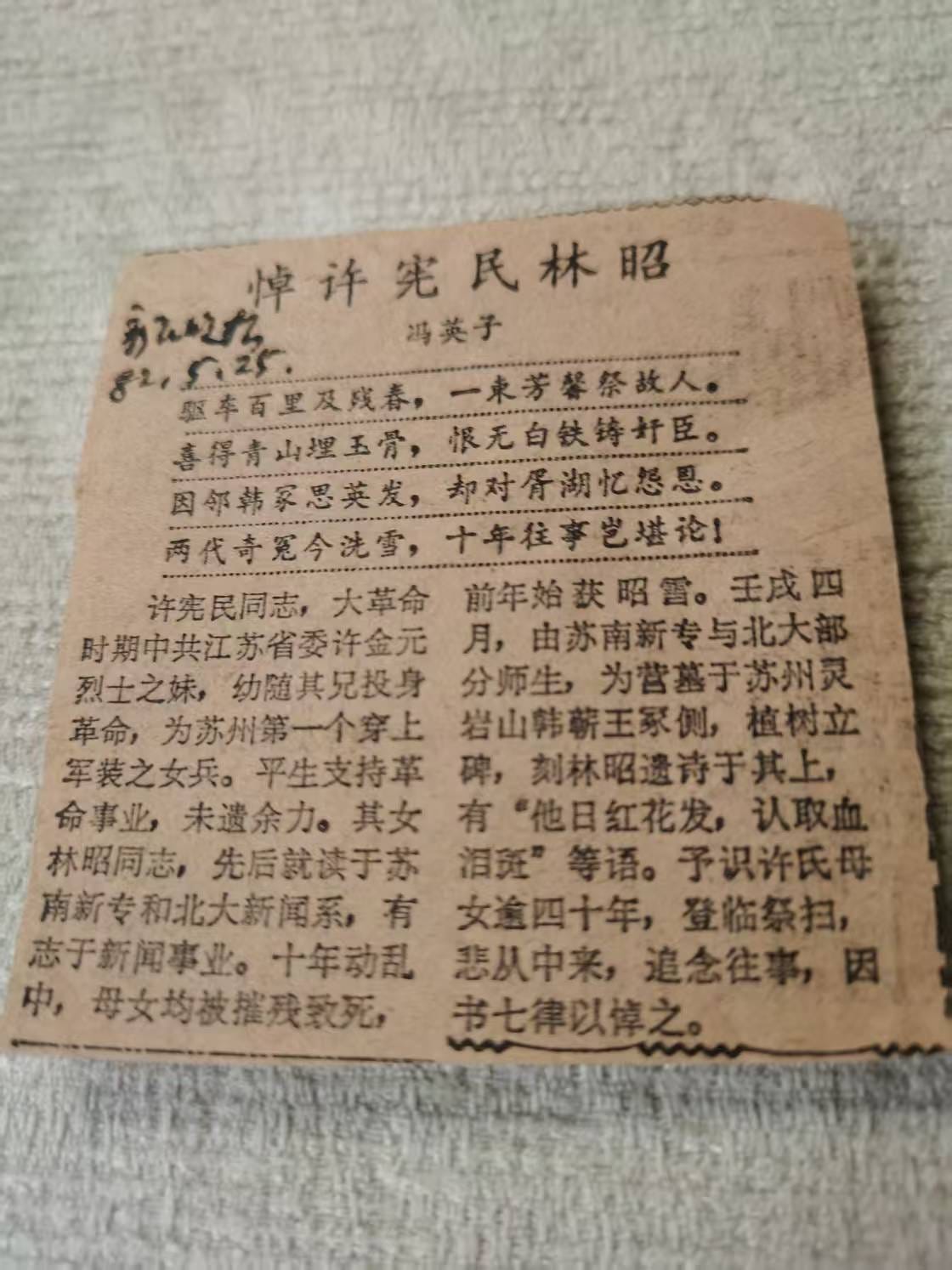

1982年5月25日,《新民晚报》上刊载了冯英子的短文《悼许宪民林昭》,母亲将剪报寄给了我。我从文中得知,林昭在苏南新专和北大的部分校友,在苏州灵岩山韩蕲王冢侧,为林昭与她母亲营墓建碑了。是淑贤提出来说,我们到苏州去纪念林昭。她说,你应该要去一次。当年8月,暑假期间,我们去了苏州,淑贤买了好多香烛带去灵岩。那时林昭的墓地还很小,就是一块碑而已。

结婚前,我向母亲要一个东西。我记得,小时候家里境况比较好的时候,父亲到南京路的首饰店买了一个翡翠的珠宝给母亲。母亲一直为我留着,哥哥和妹妹结婚,她都没有给他们。

那些年我在西宁,林昭罹难,他们还不知道。这个最好的、最贵重的纪念品,母亲说留给林昭。