CrazyArticle Matters 20250715 | 转自 新世纪

中共瓦解,香港失联。当政权崩溃、秩序真空,我们能否靠记忆重建未来?这是一个虚构的2047年想像:没有国旗、没有命令,只有市民撑起的城市自治。黎智英、邹幸彤、黄之锋……他们归来或沉默,但真正撑起这座城市的,是那些从未被记住的无名者。

【一】倒塌的不是香港,是高墙

2044年中环空荡的街道

2047年7月1日,香港——曾被称为「东方明珠」,后来被称为「红色警戒之城」——迎来了它历史上的第三次诞生。

第一次,是1842年香港岛被割让给英国,殖民政权建立;

第二次,是1997年7月1日,「回归」中国,进入「一国两制」时代;

第三次,发生在2044年4月12日凌晨2点17分,北京发出紧急声明:

「为维护社会稳定及重建国家体制,自即日起中止香港特别行政区政府所有运作,由中国国防委员会直接接管。」

但那道命令,没有送达。

因为在几个小时之前,中国政权已经陷入全境通讯瘫痪与武装叛乱。

无数省级军区各自为政、外交部与国家广电总局陷入沉默,央视画面黑屏。

北京失联了。

而香港,第一次——也可能是最后一次——必须自己决定未来。

当时的行政长官早已被北京在一年多前换成临时军管专员。立法会解散、政务司长叛逃至新加坡。港岛一夜之间,成为无主之地。警方停止勤务,港铁暂停营运。

但市民没有慌乱。

反而比以往任何一次「紧急状态」更加冷静。

中环出现自发义工维持交通,深水埗街坊组织自卫巡逻队。大埔的社区中心用来收留老人,柴湾的年轻人开始用开源软件建立临时讯息网。

这不是革命,不是暴动,也不是殖民复辟。

那是——一个幸存城市的自我重建。

有人把那天称为「香港新日」。

但更多人说,那只是我们终于被遗忘、于是得以活下来的一天。

【二】临时政府成立与国际承认

2044年,金钟立法会外悬挂白布:「我们正在重启香港」

临时市政会议是在港岛中环的一间律师楼诞生的。

那间律所原本在 2030 年国安法扩权后被迫关门,却保留了香港最后一批愿意承担风险的法律人:

早年「反送中」时期的义务律师

流亡归港的年轻法律系教授

曾在旺角被捕、服刑三年后决定留下来的前线抗争者

他们不是政客,甚至不想掌权。

但他们知道:这座城市不能没有制度。

他们草拟了《临时市政宪章》,恢复区议会选举制度、建立临时议会。

六个月内选出 60 席代表,承诺两年内完成宪政改组、举行全民市政公投。

这是这座城市久违的政治承诺。

没有金紫荆广场,没有五星红旗,没有政协代表坐镇。

只有布条写成的选举通告、手工张贴的民意问卷、在人行天桥上临时架起的市政论坛。

这不是体制的复兴,而是制度的重生。

🌍 国际社会的反应

第一个发声的是 台湾外交部,表示:

「高度关切香港局势,并尊重港人自我治理选择。」

接着是 加拿大:欢迎因政治镇压而流亡的港人归国,并支持联合国派出观察团进驻。

再来是欧盟、美国、日本、新加坡、澳洲……

最沉默的是北京——它已经无力发声。

临时政府没有宣布独立,这是极其重要的政治选择。

临时市政会议主席对媒体说的一句话,后来被写入中学公民课本:

「我们不是要脱离中国,而是要在历史崩溃的瞬间,保存一点文明的尊严。」

这不是港独,也不是革命。

这只是城市保卫战——不为疆界,而为制度、记忆与选择的空间。

【三】我们不是独立国,我们是幸存者

2045年秋天,香港与中国新成立的「华夏联邦临时议会」签订了一份历史性的协议。

协议条文被公开张贴在金钟前政府总部的大楼门口,题为:

《关于香港特别城市体政治地位的共同声明》

这份声明中,中央政府首度正式承认:

香港未来三十年内,不受北京派遣任何行政人员干预本地事务;

所有立法、司法、外交、教育、媒体、文化、海关、财政与货币政策,由香港市政议会全权负责;

外交及国防由中央代为处理,驻港设有非武装联络机构,不得干预市政。

其中最具争议的一句条文是:

「香港为中华联邦体系下具国际法人格的城市实体,享有与一主权地区相等的功能与权限。」

这让香港正式踏入了**「非国家国家」**的边界地带。

有外媒形容香港成为「东方版的梵蒂冈」或「亚洲的科索沃」。

但港人自己怎么看?

在油麻地的社区报《火堆日报》上,一位年轻写作者这样写道:

「我们不是国,也不是殖民地;不是中国,也不是中国以外。

我们不是一种制度成功的产物,而是一个历史事故后遗留下来的伦理残片。

我们是被历史压过,却从废墟中站起来的——幸存者。」

这篇文章被无数中学生引用在公民科报告里,亦被许多移民港人挂在客厅墙上。

🏛 临时政府制度化:香港自治议会的建立

2046年,临时市政会议转型为正式的:

「香港自治议会」

并设立了以下核心制度:

机构名称职能说明香港总理办公室(Office of Chief Minister)由市民直选产生的行政领袖,任期三年,最多连任一次市政议会(Civic Assembly)100席,按比例代表制选出,涵盖港岛、九龙、新界、离岛等选区宪政法庭(Constitutional Court)负责宪章解释与基本法监督,具备最终终审权真相与和解委员会专责调查、重审过去政治暴力与冤狱案件社区自治中心每区设立地区公投制度、社福审议平台、与自组民兵备援系统

这不是乌托邦,制度并不完美。

选举中亦出现黑金、资讯战与投诉舞弊。

但比起过去的沉默、无权与封闭,这已是翻天覆地的转变。

一位曾被褫夺律师资格的老人,在重建法院开庭当天坐在旁听席,悄悄说了一句:

「这里,不再审思想了。」

【四】记忆不再犯法

2047年6月3日晚上,维多利亚公园。

没有封锁线,没有警车,没有高墙。

十万人手持电子蜡烛,静静地站在草地上,仰望着重新竖立的——国殇之柱。

坐在前排的是一位白发苍苍的老妇人,坐着轮椅。

她曾在三十年前多次因悼念六四被控「非法集会」,如今成为了香港记忆协会的名誉顾问。

她抬头望向那座雕像,眼中噙着泪。

✴️ 重现的记忆:新国殇之柱

那天,矗立在草地中央的并非原件,而是由数百位本地艺术家与历史学者共同打造的复制版本。

原柱早在2021年被港大移除,据说其后被切割、部分运至海外,部分被秘密运出中国大陆,至今下落不明。

新的国殇之柱底座,刻着一句话:

「六四不是历史,是我们活过的部分。

记忆,不再犯法。」

悼念会无人高呼口号,也没有任何政党旗帜。

现场只有一片静默。

一位年轻的诗人登上临时搭建的小台,朗读一首他为这座城市所写的诗:

他们说记忆是可以删除的

他们说历史是可以选择的

他们说,你可以忘了名字,忘了时间,

忘了那晚火光中断掉的声音

但我们还在这里——

手里握着光

眼里握着泪

心里握着那年没有握到的手

掌声在那一刻响起,又很快沉没在人群中。

一位中学教师在草地上,对着身边的学生轻声说道:

「现在可以拍照,但不要自拍,这不是展览,是告别。」

不是对六四的告别,

而是对那个我们无法为自己作主的年代的告别。

📘 背后的修复行动

2046年起,临时政府设立「记忆重建小组」,由公共历史学者、幸存证人、社区档案义工共同协作。

修复资料馆中遭删改的1989年纪录;

从流亡者与海外档案机构中追回新闻片段;

建立「政治记忆资料库」,将个人故事、法庭记录、访谈逐步数码化。

这一切并不是为了审判谁,

而是要让这座城市,再也不必活在选择性遗忘的阴影下。

这是一章没有胜利者的历史。

但正因如此,

当我们终于能点燃一支烛光,并不再为此付出自由或代价,

我们才终于拥有了「文明」最根本的东西——记得的权利。

【五】我们成为了什么?

2047年,这是一座活着的城市。

不是重获自由的胜利者,而是从死亡边缘走回来的幸存者。

这一年,《香港自治宪章》正式通过,写进首条文字是:

「本市因历史所致,成为世界唯一一个曾历经殖民、极权、流亡、自治,并最终由人民集体选择命运的城市体。其主权未必独立,但其意志为自主。」

👤 归来的人

2047年6月,在深水埗一间独立书店的开幕仪式上,一位满头白发的老者缓缓走入门口,人群立刻静了下来。

那是黎智英。

被囚近20年后,他于2042年获释,身体消瘦、声音依旧洪亮。他没有重新创办报社,只在每周固定写一封《致后生的信》,刊登于《自由地》周刊。

戴耀廷成为新宪章起草团的顾问。他曾因「47人案」被判监十年,出狱后长年居于偏远地区,2040年代初受邀加入临时法律重建团队。他说:

「这不是复仇,也不是『我们对了』,而是让制度再次可以被信任。」

何俊仁没有参选任何职位,成为「民间法律诊所」的义务顾问。

何桂蓝于2024年被判囚七年,其后在欧洲展开人权倡议工作。 2046年,她与周庭一同返港,成立「城市妇女协会」,协助政治犯家属就业、心理支援与纪录重建。

周庭于2023年9月流亡加拿大,在海外长期参与港人倡议,并于2046年归港。她说:

「这座城市,给过我们恐惧,也给过我们名字。如今,让我们给它一个未来。」

🌍 留守与流亡的人

郑文杰长年定居英国,在2044年香港政局逆转后回港。他拒绝出席所有公开场合,只在一次封闭式圆桌会议上低声说:

「我不是英雄,我只是没死而已。能回来,已经够了。」

罗冠聪在伦敦成家立业,成为知名学者。他于2044年后重返香港,2046年应邀出任「香港未来发展论坛」主席。他不登记户籍、不定居,只每年在中环主持一次「未来之夜」,召集青年与国际学者对话。

每年开场白都一样:

「我们的城市,还在写故事。」

黄之锋原定于2027年1月出狱,2025年6月在狱中再次被控勾结外国势力,案件审讯持续多年,最终于2040年代初释放。他之后选择回归教育界,不参政、不接受媒体访问,只在屯门开设「城市记忆写作坊」。据说每年考进港大文学院的学生,有一半来自那里。

✊ 还在的声音

邹幸彤于2025年涉嫌煽动颠覆国家政权,案件缠讼多年。 2045年出狱后,被推选为第一届宪政法庭常任法官。那一年,她拒绝着法袍,穿黑衣出庭。她在宪章生效典礼上说:

「不再有国安法,不再有因思想入罪。不是因为权力赦免,而是因为制度重建。从今天起,这城市唯一的法,是由人民写下的。」

梁天琦早于2016年被判监,理大围城时仍在狱中。他出狱后保持低调,没有重返政治,只在2040年代初公开发表文章〈后抗争时代,我们何以为家〉,其中写道:

「我不曾在理大,但我知道那里的每一道烟、每一声哭喊,都是我们共同走过的路。香港不会死。」

许智峰在重新投入立法工作后,成为「环境与都市更新委员会」召集人,推动多项绿能政策与城市规划改革。他说:

「我们这一代,很多人都做过错事。但还愿意留下来改的,才值得被记得。」

🕯️ 我们成为了什么?

在2047年夏天,一场题为「我们是谁」的城市论坛,在遮打花园举行。没有人设置舞台,只有草地上互相倾听、书写与回忆的群体。

没有一个人能代表这座城市。

但每一个人,都在这城市里留下痕迹。

这是一场历史的逆流。

不是高唱凯歌的胜利宣言,而是历经压抑、牢狱与流亡后,仍选择站出来说:「我们还在这里。」

我们成为了什么?

我们成为了:

仍相信可以讨论未来的人;

愿意把受过的伤,化作他人庇护所的人;

在历史的废墟上重建制度、语言与彼此的城市人。

不是国,也不是族。

但是一种仍然能相认的共同体。

2047年,香港还在。

它不是变成了新加坡,而是成为了香港。

【六】无名者

不是所有的名字都会被记住,

但这些人,构成了我们得以存活的理由。

是那个在反送中时为前线递水的中年妇人,撑着伞站在后巷,只说了一句:

「小心啲。」

是那个在地铁站口派发护目镜、自己却被警棍打到手指骨折的义工。他的名字没有上新闻,但手上的伤疤陪了他一辈子。

是那位在中学教室里偷偷教学生「议会民主是什么」的老师,后来被家长举报、教育局调查,最后选择辞职,远走他乡。

是2044年政权崩塌那夜,无人指挥却自发维持交通的计程车司机:

「条路要有人管。 」

是市政论坛里默默做义工的老人。他年轻时参与过六七暴动,晚年却说:

「我唔再信枪,依家我信票。」

是那位在2020年被控「煽动颠覆国家政权」的年轻记者,只因记录了警察围捕时的一段片段,而那段影像最终成为真相的一部分。

是那个自2020年起,每年都向监狱寄信给政治犯的中学生:

「我唔识渠哋,但我唔想渠哋觉得自己无人记得。」

是我自己。

也是我们这些曾在运动中被捕、被控、被囚、被边控的人。

我们不是英雄,

我们只是活着,并记得。

我们曾经是新闻里的片段,

是社交媒体的标签,

是政府报告中的统计数字,

是监狱名单上的编号。

但更重要的是——

我们曾走过街头、曾喊过口号、曾在黑暗中相信:

这座城市,值得。

2047年的今天,那些资料档案被解密、那段历史重新整理时,一批由青年组成的「记忆整理团队」在金钟地铁站口架起帐篷,逐一记录每一位曾经参与过抗争的人。

他们不是为了写历史课本,而是为了回答一个问题:

「你还记得那天,你做过什么吗?」

不是所有人愿意开口,

太多年了,太多苦了,

也太多背叛与遗忘了。

但每一个开口说出自己故事的人,

都成为了这座城市的延续。

有人在法庭门外排队送便当,

有人把陌生人藏进家中避捕,

有人默默剪下那天的报纸,藏入抽屉三十年。

有人曾被朋友出卖、被警察侮辱、在看守所里呕吐出胆汁,

但现在,他们还站在这里,说:

「我还在。」

历史从未记下他们的名字,

但我们知道:

没有他们,就不会有 2047 年还能存在的香港。

他们,就是那道裂缝中的光,

是废墟之下,最柔韧的根。

他们让这座城市不只是制度与建筑的集合,

而是——记忆与情感的总和。

「历史写下谁的名字,不由我们决定;

但谁在历史里活过,是我们自己知道的事。」

—— 临时市政宪章 序文(虚构)

他们没有进入议会,也没有站上讲台,更没有登上报纸的头版。但正是他们,让我们活下来,让这座城市有机会说出2047年的今天。

✊ 无声的前线

2019年的一个夏夜,旺角街头,一位穿着黑衣的年轻人在人群散去后独自留在路口。他弯腰捡起被水炮打湿的纸张,把仍完好的便利贴重新贴上墙。他从不曾在镜头前出现,也没有人知道他的名字。

一名中年妇人,在831太子站事件后的几天,带着自家煲的汤去前线医疗站,放下便走。有人问她为什么要做这些,她只说:「渠哋都系人。」

还有那个在理大围城前夕,在Telegram群组中负责坐镇转发资讯的人,每一条撤退路线、每一则破门信息、每一次「已收」的讯息背后,是他不眠不休的坚守。如今,他已失联多年,没有人知道他是否安好,是否还在香港。

📷 他们的名字从未出现在新闻中:

一位送水工,在夜里默默为被催泪弹薰到的抗争者递水、冲眼;

一位司机,免费接载示威者离开封锁区;

一位街坊,在连侬墙重建时提供墙面、文具、甚至窗纸和胶纸;

一位退役教师,在课后私下向学生讲述1989年的历史与「六四」的意义;

还有千千万万个「我」。

我,也曾是其中之一。

我曾在清晨五点被押送看守所,曾在审讯室里一言不发,曾在社工纸笔下写下「情绪稳定」。但我知道,在那段岁月里,我与千百个陌生人,曾经并肩存在。

🧭 他们让这城市没有走向遗忘

他们没有身份证明,也不需要历史证明。他们只是默默地存在于城市的缝隙之中。

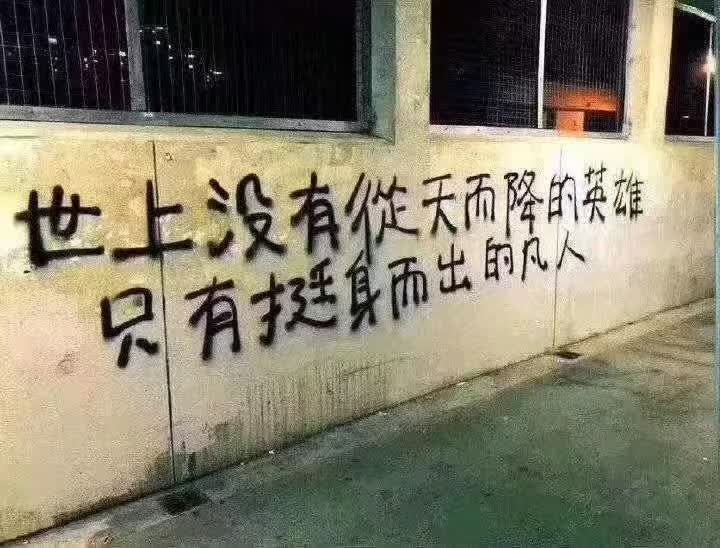

有人说,历史会遗忘小人物。但我说,是这些小人物撑起了历史。

当香港在2044年再度成为无主之地,当政权崩溃、秩序瓦解,正是这些人所构筑的信任与连结,使得城市没有崩溃。

—

他们捡起散落的记忆,用双手把城市拼贴回来。

他们没喊过口号,却走得比谁都远。

他们的名字,或许不会被记住;但他们的身影,早已刻进我们共同走过的路上。

【七】最后的香港

香港没有变成新加坡。

也没有变成任何人曾经幻想的样子。

它没有军队,没有国旗,也没有国歌。

但它有直选的总理、有能诉诸宪政的市民、有公开悼念的广场。

这不是一场胜利,而是一场幸存。

这不是一次终点,而是一次重新学习如何走路的开始。

2047年,是我们从历史的废墟中爬起来的年份。

🏛 一座记忆中的城市

没有谁能否定这座城市曾经失落过。但也没有人能否定,这里的人民选择了站起来。

在坚尼地城的海边,现在有一面公共记忆墙,上面不是什么烈士铜像,也不是什么官方碑文,而是一句句匿名留言——

-「我在831那晚跑过地铁站,直到今天还记得那种气味。」

-「我怕,但还是选择不离开。」

-「我不是英雄,只是想见证这里会变好。」

-「我曾经沉默,现在学会说出来。」

记忆墙不断更新,也不断被重写。这就是历史。

🌏 香港还在——我们还在

我们曾以为,制度可以赋予我们一切;后来才明白,是人撑起制度。

我们曾以为,遗忘是前进的代价;但原来,记得本身,就是一种抵抗。

香港没有变成新加坡。

它变成了那个曾经从未存在、却由无数香港人用爱、痛、沉默与坚持,一点一滴刻画出来的——属于我们自己的地方。