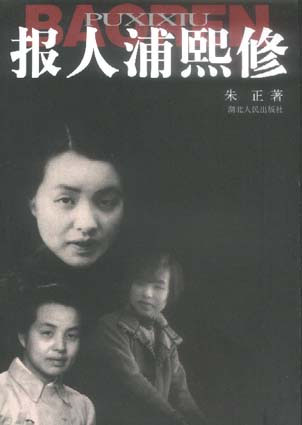

文/梁颖欣 Mar 16, 2021 媒体人小传

「住院号112936,今日上午10时余,病房全体休养院召开大会并写通令,对大右派分子浦熙修批斗,令下午出院」。因直肠癌复发,身体虚弱得无法走动的浦熙修因此被赶出了医院,时值1968年,文化大革命正如火如荼地进行着。两年后,浦熙修死在医院的走廊上,身边没有一个亲人。

回望自己的一生,浦熙修说「自己是一个新闻记者,东跑西跑,混在政治漩涡中,却不懂得政治」。

革命意识与工作的开展

1910年,浦熙修出生于江苏嘉定。在她还未满周岁时,武昌起义爆发,各省纷纷宣布独立,后军阀割据,民不聊生。因经济困难,父亲又认为女生读书无用,因此浦熙修高一辍学,但不屈于命运的她后自力谋生,终在1931年考上大学,也开始接触政治问题。

她回忆道「在上大学的时候,我仿佛有些革命意识的萌芽」。因为生活艰苦,她希望得到改变,而见到《国闻周报》上零星的刊载着共产党在江西的事业,她表示:「我说不来的喜悦与向往」。国民党执政下的中国四分五裂,内忧外患,共产党在当时代表着争取自由、民主,亦代表着改革的希望。浦熙修的生命开始与共产党出现交错,也改变了她往后的人生。

1936年.她加入由陈明德、邓季惺创办的民营报章《新民报》任发行、广告等工作,但她并不感兴趣,后在一次的采访中,因报社人手不足,她临危受命,写成了《流徽榭畔一盛会-女子学术研究会周年大会别记》,对大会的环境以及出席者的活动都描写得仔细,犹如带读者亲历其境。多年后,陈和邓在追悼她的文章中依然赞叹道「文笔流畅洗练,吸引了读者,博得同行的赞许」。她因而被调到编辑部,未曾受采访训练的她成为了《新民报》第一位女记者,亦开启了她的记者生涯。

亲历国民党审查与打压

1937年,七七卢沟桥事变,中国拉响抗日的第一炮。 11月,《新民报》搬到重庆,浦熙修因为要照顾年幼的子女而未能同行。当时兵荒马乱,她亦四处逃难,直到1939年1月才重回《新民报》,并任采访部主任。为共同抗日,国共两党合作,但两党摩擦不断,浦在《新民报》工作期间亲历执政国民党的新闻审查、强迫报道假新闻、官员腐败等,令她渐渐倾向共产党。她表示在「这阶段写的新闻,总的倾向是想揭露国民党统治阶级的黑暗,因此在报纸上常常要开天窗,但我认为开天窗就更好,好就好在展示了新闻检查的铁证,同时提醒读者这里有问题,并且提供了猜测和想像得空间」。

1947年,南京爆发「五‧二零」事件,国民党武力镇压,造成流血惨案,官方宣称是警察和学生互殴,但浦认为《新民报》「总该讲公道话」,她整晚坐镇编辑部,记者写好一页稿子她便审一页,抵制新闻检察机关的审查,她表示「一个记者的条件,除了基本的知识外,需要有热情、良心、正义感,并且要有吃苦耐劳为社会服务的精神」。

面对中央宣传部的审查和威胁,她依然选择报道眼见到的事实,孔祥熙二女儿飞机载洋狗事件、孔大女儿婚礼奢华,百姓却不得温饱的报道等,浦熙修深刻地揭露了孔以及国民党政府的腐败。国民党在1948年以「为匪宣传、诋毁政府……」等一连串罪名将《新民报》永久停刊处分。

报纸被封,浦熙修受徐涛成邀请为香港《文汇报》撰写南京通讯,作品包括《币改的挣扎》、《金圆卷的下场》等,多角度分析和报道国民党经济改革的失败以及军事失利,在浦完成《南京政府的最后挣扎》初稿时,她被国民党关进了监狱。

这不是她第一次受到打压,早在1946年一次采访市民要求国民党停止内战的游行中,浦熙修在下关车站被国民党特务袭击,据《新民报》当时的报道,「浦熙修头发蓬松被打手扯去很多,头部左边、臀部、腿部、背部为打手四度凶殴」,这次的经历让她有所顿悟,「……我认识了共产党不能放下武器的道理……我也更加仇恨国民党反动当局」。因此,浦熙修更加倾向共产党。

满怀热情却不为党接纳

早在1944年,浦熙修在史良介绍下加入了中国民主同盟,她认为民盟和共产党都是进步的民主团体,而民盟有她认识的人,加入了也无妨,但她却没有料到这个选择导致了她坎坷的后半生。

持续8年的抗日战争结束,国共内战随即爆发。国共两党经过多次斡旋,和谈最终以失败告终,中共驻南京和谈代表团退回延安根据地,当天晚上,浦把眼睛都哭肿了,她向代表团人员表示想要加入共产党,但代表团却以「你留在南京比去延安的作用更大」、「你的岗位在《新民报》」为由推却了,浦只好留在南京。

1949年解放以后,她满怀热情投入到建设新中国的事业之中,担任《文汇报》驻北京办事处主任、全国政协委员等。但解放后的新闻工作环境依然严峻。同年11月,《文汇报》被指责 「抢新闻」、违反关于军事消息均以新华社统发稿为准的规定。尽管往后的报导浦熙修努力按照领导的意图从事写作,可是领导依然对《文汇报》感到不满。 1953年,《文汇报》被要求转型,从综合性日报改为刊登教师业务指导材料,并易名为《教师报》,由每日出稿改为每周两次。

1956年,中央政府发表《百花齐放,百家争鸣》,《文汇报》得以复刊,浦熙修亦成为副总编辑,主持北京办事处的工作。 《文汇报》积极执行中央宣传部的方针,毛泽东更公开赞赏「你们文汇报实在办得好」,「我每天下午起身后,必首先看文汇报,然后看人民日报」。

努力切合右派份子的设定

赞扬的声音仍犹言于耳,两个月后,《人民日报》发表社论《这是为什么? 》,宣告反右派斗争开始。

《文汇报》首当其冲,报章被批评发表大量表现资产阶级观点的报道,「罗隆基-浦熙修-文汇报编辑部」的右派系统被打造出来,罗隆基是民盟的宣传主委,民盟与共产党曾在反对国民党统治的民主运动中共同合作,1947年在中共代表团离开南京后,独自留在南京的浦熙修和罗隆基渐渐变得亲近。

解放后,民盟被定为资产阶级政客,两人的关系受到党内人士反对,无奈之下,浦熙修选择结束和他的关系。在这次斗争中,往事被挑起,浦熙修随即写了《划清界限、参加战斗》,表示与罗隆基、储安平等右派分子划清界限,但却未能摆脱关系。浦熙修被钦定罪名,不断被批斗,还将脏水不停往自己身上泼。

浦熙修的女儿回忆道「在这种情况下,娘写下的一次次交代材料,一次比一次升级,才能应付不断升级的批判斗争大会需要,结果更深入地调入那个公式所定下的大右派万丈深渊」。在当时已形成党是绝对正确的,有错就是自己的思维模式下,相信党胜过相信事实,她一次次地写交代,真心实意地按照党的要求检讨自己。学者张允若评价道:「在这场是非颠倒的政治闹剧中,任何被整的人在强大的政治压力下,都必须违心地接受上面定下的罪名,都必须违心地向自己泼污水以证明这种罪名,还必须违心地向其他被整的人泼污水以表明自己和他划清了界限,这便是当年五十五万所谓右派和几百万被整者最为可悲的地方,浦熙修则是这群可悲者中尤其可悲者」。

受尽苦楚,但浦熙修依然一心向党。 1959年被摘掉右派帽子,她被任命为政协文史资料研究委员会文教组副组长,她自嘲道「新闻记者当不成了,那就当旧闻记者吧」,期间她积极工作,并希望能够再次申请入党,但没过上几年安定的日子,1966年,文化大革命爆发,浦熙修被抄家,家人陆续受到批斗,家破人亡。最终,身患绝症的浦熙修1970年在得不到正常的医疗待遇下,在医院走廊的病床上永久地闭上了眼。

在其去世后的十一年后,她在右派问题上得到平反。在她的追悼会上,来者无数,但在其女儿的悼词中,「以达到她多年来期望入党的志愿」,中央方面却执意删除。一生追随,浦熙修最终也未能被党承认。