文/余頴彤 Mar 14, 2021 媒体人小传 | 转自 新世纪

「余生平以办报为唯一职业。自辛亥以还,无时不以善尽新闻记者天职自勉,期于国族有所贡献。」

这是张季鸾于其遗嘱中的自述,生命来到最后一刻,张季鸾心系的仍旧是「以文章报国」的报人责任。

立志以文章报国 坚拒加入党派

生于1888年的山东,张季鸾成长于清末民初这个动荡的时代,亦是林语堂所形容的「中国新闻的黄金时代」。 《文汇报》创始人之一徐铸成在《报人张季鸾先生传》提到,张季鸾幼时师承关学大儒刘古愚,并于童年时已熟读四书五经,关心国家大事。在儒家的家国文化熏陶下,张建立出对国家和民族的责任感,在少年之时已立志「当好一个新闻记者,以文章报国」。

在涉足中国新闻界前,张于1905年以官费赴日留学,修读政治经济学。当时的留日学生中不乏同盟会成员,其中不少亦是张季鸾的朋友,包括李书城和张耀曾。事实上,张的政治思想与同盟会的反专制统治主张相互契合。然而,张拒绝了井勿幕等同盟会人的连番邀请,「我认为做记者的最好要超然于党派之外,这样,说话就可以不受约束」。

张在留学期间曾于主张革命的《夏声》杂志担任主编,是其以言救国的开端。至1908年回国,张先后于《民立报》《中华新报》、《新闻报》等与同盟会、国民党一派有关的报章做编采工作,但张季鸾深信「记者应超然于党派之外」,更曾为当时的报界慨叹:「中国之报界沦落苦矣。自怀党见,而拥护其党者,品犹为上;其次,依资本为转移;最下者,朝秦暮楚,割售零卖。并无言论,遑论独立?并无主张,遑论是非?」张季鸾视党派、商业化为办报的阻碍,因此信念,他从未加入任何政党或革命团体,论政而不参政。

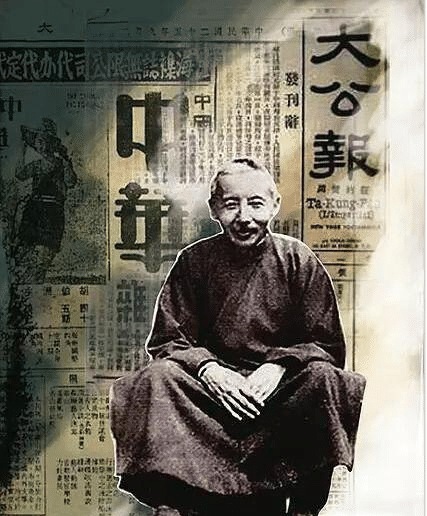

接办《大公报》:主张「四不主义」 造就文人论政高峰

1926年,正值民国军阀的混乱时期,张季鸾与吴鼎昌、胡政之合作接办《大公报》,提出以「不党、不卖、不私、不盲」作为办报方针,为当时的华文报章带来新的独立办报思想。

在新记《大公报》诞生前,中国报章的生态先受惠于《临时约法》,全国办报媒体如雨后春笋般涌现,但1913年的癸丑报灾、期后的军阀混战令报章「或仰给于军阀之津贴,或为戒严法所劫持,其言论非偏于一端,即模棱两可,毫无生气」。当时的报业不是为党派利益作宣传的政党报刊,就是只从经济利益为依据的商业报刊。在明治维新时期赴日的张季鸾、吴鼎昌、胡政之三人,由于受过民主自由思想教育,决意改变当时报业的不良风气,在商业营运中加入中国士大夫精神,为公众利益而办报。此外,张季鸾办《大公报》时以英美路线、自由主义为理想,强调报章独立于政治、经济与思想。

张季鸾提出的四不主义,其核心价值在于独立精神。 「不党」是指不以党派地位发表意见,以行为之于国家的影响为判断的依据,提出「凡其行为利于国者,拥护之。其害国者,纠弹之」;「不卖」则是不接受任何来自政治性质的金钱资助,不以言论作交易;「不私」是指报章并无私用,它是人民的喉舌,向全国开放;「不盲」则包含不盲从、不盲信、不盲动、不盲争之意,要求报人独立判断,忠于事实。

于《大公报》主笔15年,张季鸾经历了中国近代史上多个重要事件,包括西安事变与抗日战争。面对动荡时局,张季鸾笔下的《大公报》持守四不主义,同时「不求权,不求财,不求名」,保持文人办报论政的独立性。由于没有党派压力,张经常针砭时弊,揭露社会黑暗与腐败政治。譬如《论造成廉洁有能之政府》一文批评国民党贪赃枉法的风气、《勿嗜杀》抨击直系军阀的任意杀戮行为。此外,张也常以尖锐锋利的文笔点评时局和政客,其中最为人熟知的就是骂吴佩孚、汪精卫及蒋介石的「三骂」社评。

台湾传播学学者赖光临于《70年中国报业史》中,肯定并赞扬张季鸾在推动文人论政方面的贡献:「谈及文人论政确能对国家当局产生直接影响,除了张季鸾氏,还未见有第二人」

战争下的《大公报》:自由主义与国家中心论

在追求自由主义的同时,张季鸾深受儒家的「报恩思想」影响,他曾指自己的人生观就是「报亲恩,报国恩,报一切恩」。在此观念下,张抱持着「文章救国」的理念,并在及后国难当头之际,视国家利益为优先。

当抗日战争展开之时,张便将国家利益优先于独立自由精神,提出「国家中心论」,指「报纸天职,应绝对维护国民公共之利益,随时为国民宣传正确实用之智识,以取代益国家」,认为报纸事业应与国家命运相结合共休戚,追求言论自由的前提是捍卫民族与国家利益。

故此,张季鸾在抗战期间于《大公报》撰写了《望军政各方大觉悟》和《国家真到了严重关头》等多篇有关中日战争的社论,向民众宣传主权独立的民族意识,以掀起大众的民族主义情绪。九一八事变后,《大公报》改以「明耻教战」为编采方针,一方面梳理出日本加诸于中国的耻辱,另一方面教导民众军事知识。而在八一三抗战后,《大公报》刊登了大量分析时局战事的文章,将领土完整、国家主权、民族主义等观念传递予民众,为推动中华民族作好全面抗战准备起了重要的导向作用。

至1941年,抗日战争的中期,张季鸾在《大公报》以《抗战四周年纪念辞》为题,写下了他逝世前的最后一篇社评。文中不忘鼓励国人坚持抗战,高呼「祝中国最后胜利」。

一代论宗 报人模范

张季鸾以天下为己任,纵在乱世之中,其报人生涯始终持守独立、爱国的精神,以「不党、不卖、不私、不盲」为宗旨。张季鸾的文章对中国报界的贡献更获国共两党给予高度评价:蒋介石的唁电以「一代论宗,精诚爱国」来肯定他的付出和成就,随后更发表褒扬令;毛泽东、周恩来则分别赞扬他「功在国家」、「树立起报人模范」。

胡政之在《季鸾文存》序言中如此总结:「季鸾就是一个文人论政的典型,他始终是一个热情横溢的新闻记者,他一生的文章议论,就是这一时代的活历史。」

附:

浅论文章报国与张季鸾的自由主义新闻思想

2014-04-29闫淼

摘 要:在《大公报》史上,总编张季鸾不得不提,他的新闻评论一纸风行,成为《大公报》的灵魂人物。张季鸾作为自由主义新闻思想史上的重要人物,他复杂的自由主义思想历程和显赫的新闻地位使他具有独特的研究价值,研究他的自由主义新闻思想,对于研究近代中国的自由主义知识分子和自由主义在中国的发展与命运等课题都具有重要意义。

关键词:张季鸾 文章报国 自由主义

如果用阶级分析的方法看,在阶级社会里,任何新闻机构都不可避免会带有阶级功利的色彩。就阶级属性而言,张季鸾可以看成是政治意识极为强烈的、纯粹的资产阶级知识分子,他们尽管声称主张\”不党、不卖、不私、不盲\”的\”四不主义\”,但在涉及到其阶级的根本利害时,他们总不免会左右摇摆不定。《大公报》公开反对孙中山的\”联俄、联共、扶助农工\”的三大政策,但又著论指责蒋介石发动政变滥杀革命群众。《大公报》拥护过蒋介石抗战,但也客观地报道了八路军的战绩,宣传过团结抗战的主张。这些看似矛盾的现象,是张季鸾自由主义新闻思想的具体体现。

一、思想来源

1、张季鸾与自由主义的渊源

在欧洲,19 世纪后半叶,以边沁、密尔顿为代表的功利自由主义取代了洛克等人的古典自由主义。他们主张通过影响政府,在维护个人自由的同时追求\”最大多数人的最大幸福\”,以求得个人自由与社会利益趋于一致,这与张季鸾的思想大致相同。

张季鸾的一生,以1926年创办新记《大公报》为界,可分为前后两个时期。前一个时期,他先后在《夏声》杂志、《民立报》、《民信日报》、《新闻报》等多份报刊工作过,虽以文笔好而声名鹊起,但事业多坎坷。邵飘萍在《实际应用新闻学》中写过:\”《中华新报》为政学会之机关报,近亦注意于营业,其执笔之张一苇君,头脑极为清晰,评论亦多中肯,勤勤恳恳,忠于其职,不失为贤明之记者,且自身殊少党派之偏见,唯该报营业方面,似未得法,故销数仍未大增。\”①这一时期,虽然张季鸾的自由主义新闻思想还未完全形成,但已开始萌芽,对于保持自身的独立性以做到客观公正有了明确的认识。早在日本留学时,他的好友井勿幕邀请他参加同盟会,他就回答说:\”我是一个文弱书生,立志要当好一个新闻记者,以文章报国。我认为,做记者的人最好要超然于党派之外,这样,说话可以不受约束,宣传一种主张,也易于发挥自己的才能,更容易为广大读者所接受。\”②后一个时期,张季莺主持新记《大公报》笔政,在中国报坛上纵横驰骋15年,达到事业上的巅峰。这一时期他的自由主义新闻思想已成熟,并提出了\”四不\”主义的纲领,为自由主义报刊提供了明确的指导方针和操作原则。

由于特殊的时代背景和求学成长经历,张季鸾的思想是非常复杂的,传统和自由的交织和影响,使他的自由主义新闻思想鲜明而又独特。在《新民丛报》与《民报》论战时,张季鸾编辑报纸参与论战。这是他与自由主义的第一次接触,也立下了\”言论报国\”和\”新闻自由\”的志向。不到20岁的张季鸾,正是接受新思想与新事物的阶段。

2、《大公报》与自由主义的渊源

当时流行的报纸有两种,政党报纸和大众报纸。大众化报纸就是所谓的\”廉价报纸\”,作为开现代报纸先河的角色,最集中地体现了西方报刊自由主义的那些普遍性的原则,而其中最引人瞩目的重要特征是:它们宣称自己不属于任何党派,是最具有独立品格和意志的、代表全体公民利益的民间报纸。

对于报纸的角色定位,是张季鸾首先要厘清的基本思想,也是改变\”清末以来,言论衰微,未有今日之甚者\”的根本之道。1926年,他往新记《大公报》的发刊词中写道:\”报业天职,应绝对拥护国民公共之利益,随时为国民贡献正确实用之知识,以裨益国家。业言论者,。宜不媚强梁,亦不阿群众。\”十年之后.他更叫确地概括;\”夫报纸者,表现舆沦之工具,其本身不得为舆论。\”③言下之意.就是报纸并非为一党一人之私有.而是服务于公共利益,并独立地提供新闻和言论。要实现这一角色定位,处方就是著名的\”不党、不卖、不私.不盲\”四不主义。

张季鸾1936年发文纪念《大公报》复刊十周年时,对此有精练的概括:\”同人自复刊以来,常以本报

之经济独€L荩酱ㄈ酥矣谥耙底悦?。④经济独立是报纸得以自存发展的重要基础。张季鸾在阐发\”本社同人之旨趣\”时.已论述了\”不卖\”原则对于报纸保持独立的重要性。1936年5月提及华北局势刘报纸影响时,他看到的是广告发行皆受重要影响,而且\”纸面之整理.新闻之充实,皆不能如计画以行\”。⑤

二、国家中心论与自由主义

张季鸾其实是一个矛盾共同体,在他的身上,充满着矛盾。主张\”国家中心论\”曾经是《大公报》的另一大所谓的\”罪状\”。他把蒋介石捧上了独裁的宝座,拥护以蒋介石为领袖的国民政府为中心。其实,我们应该把\”国家中心论\”放在具体的历史情境中进行分析,它是在抗战救国的历史背景下形成的。\”九一八\”以后,尤其是在西安事变中,《大公报》宣扬蒋介石的国家领袖地位,是在民族危机的背景下,激发民族主义,团结全国的精神和物质力量抗战建国的需要。在自由和权威的天平中,由于民族危机,《大公报》选择塑造权威人物带领救亡。

无论是拥护国民政府建设,还是拥护蒋介石的国家中心地位,都有其历史合理性,即前者符合于国家统一的需要,后者符合于救亡的需要。加上当时的所有抗日力量都不能不拥有\”拥蒋\”的名义。八路军和新四军用的就是国民党的番号。但《大公报》并不是一成不变地死抱住\”国家中心论\”不放,\”拥蒋\”实际上包括了很大的\”抗日\”成分,具有民族主义的色彩。因此在历史的背景下,\”国家中心论\”与自由主义并不矛盾。

三、启示

1.政治理想可以不同,施政理念可以不一,但要兼收并蓄,兼容并包。这是有利于政权改进与巩固的事情,并不可怕。

2.报纸要固守新闻专业主义的底线。新闻专业主义的特征是:新闻从业者是社会的观察者、事实的报道者;他们只服从于事实这一最高权威,受制于专业规范,而不接受在此之外的任何权力或权威的控制;传媒是独立的公共舆论机关,具有社会公器的职能,新闻工作必须服务于公众利益。

3.在\”客观\”与\”敢言\”间寻求公正。张季鸾说:\”尽可能地剖析事实,衡量利害,不畏强权,不媚时尚,期以工整健实之主张,化全国各种感情思想上之歧界\”。只会抱怨社会是幼稚;一味提出改良主张是徒劳;而在抱怨社会的同时提出自己的主张才是智慧,张季鸾与《大公报》做到了。

注释:

①吴廷俊:《新记<大公报>史稿》,[M].武汉出版社,2002年版

②方汉奇:《<大公报>百年史》,[M].中国人民大学出版社,2004年版

③张季鸾《大公报一万号纪念辞》

④张季鸾《本报复刊十年纪念之辞》(津沪《大公报》社评,1936年9月1日)

⑤张季鸾《大公报一万号纪念辞》(天津《大公报》社评,1936年5月20日)

作者简介:闫淼,出生年月:1988年7月,工作单位:山东大学文学与新闻传播学院,研究方向:新闻学。