【编者按】

大饥荒时期地下刊物《星火》的创刊人顾雁教授,于2025年8月24日度过了他的九十岁生日。顾雁在青年时代经历了二十年的囚徒和准囚徒生活,他1960年10月因“星火案”在上海被捕,后与林昭、梁炎武同案起诉,1965年5月底,三人同案判决,分别开庭。顾雁被判处17年徒刑,先在上海、后到青海服刑。直至1980年冤案平反,他才回到兰州大学任教。也是在此之后,他与同校教师顾淑贤结为伉俪,开始了他重归物理学的研究生活。

顾雁于2001年从中国科技大学退休,是理论物理研究专家,著有《量子混沌》一书。直至2025年,顾雁依然有研究论文在国外的物理研究刊物上发表。

顾雁与林昭是北京大学校友,未见面前,顾雁曾亲手刻印林昭的长诗《海鸥》,在朋友们之间散发。也是他决定将林昭的另一首长诗《普罗米修士受难的一日》刊发在《星火》第一期上。1959年底,他顶着“右派”帽子,从天水“劳动考察”的困境中突围,自行回到上海谋生。这时,他与同样因病返回上海的林昭开始交往。两人在上海、苏州,往来信件数十封,彼此心心相印。

本文是《顾雁回忆录》中的一部分,分上、下两篇。顾雁在文中详细回顾了自己与林昭的交往,讲述了林昭与《星火》的关系、他与林昭和而不同的思想经历,并表达了他对林昭的终生怀念。

【前记】

到2025年4月29日,林昭遇难已经五十七周年。二十六年前,林昭的闺蜜倪竞雄就曾约我写一篇纪念林昭的文章,一直没有成文。

这些年里,我接受过胡杰、傅国涌、吴明卫、江雪的采访,回复过胡杰、依娃、谭蝉雪、连曦关于林昭的来信,都是围绕着同一个话题,我与《星火》、与林昭的关系。

我与林昭分别于1960年秋天,此后作为同案,同时被起诉、判决。我活下来了,林昭遇难,一起创办《星火》的难友张春元牺牲。我们相识时都才二十多岁。耄耋之年,写下这段记忆,是幸存者的责任,也是我的夙愿。

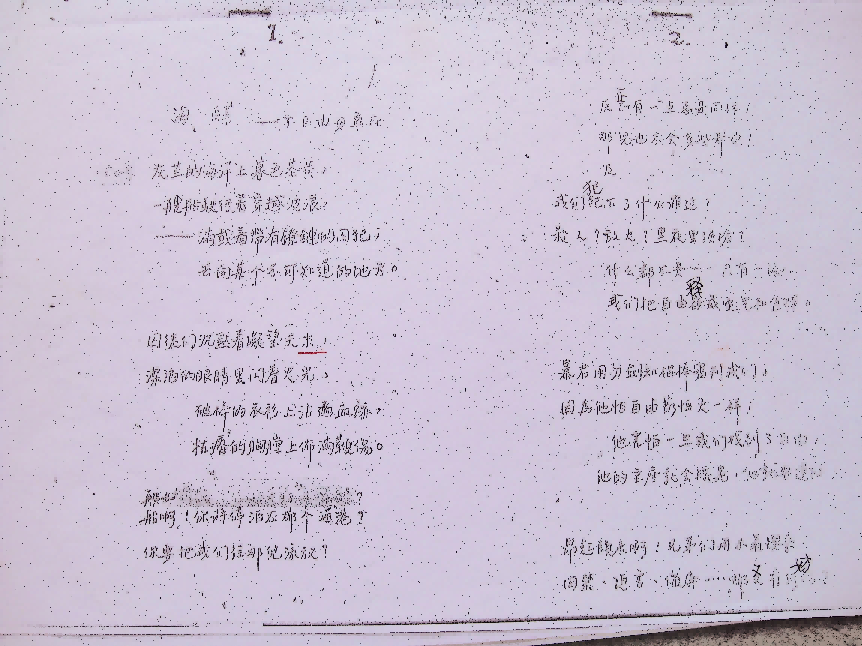

我认识林昭,缘起于林昭的诗《海鸥——不自由毋宁死》,我们的案情与《星火》相关,后来的命运一度交织在一起。

我大哥顾鸿和妹妹顾麋也因为我与林昭受到牵连,他们在“文革”中,几乎陷入灭顶之灾。

很多研究林昭和《星火》案的人,都把林昭看作《星火》的创办人之一,这不符合事实。林昭与我和张春元,的确有思想共鸣。我和她的私谊,更是终生难忘。但我未曾加入校友、同龄人对林昭的回忆里,也是因为我对一些事情,有不同的看法。倒是我妹妹顾麋还写过一篇纪念文章,是我妹夫李惠康代为执笔的。

还有一件触动我的事,是北大校友张元勋在回忆中写到的经历。1966年5月6日,林昭在北大中文系的同学张元勋去提篮桥监狱探视林昭。见面时林昭对他说:我随时都会被杀,相信历史总会有一天人们会说到今天的苦难!希望你把今天的苦难告诉给未来的人们!并希望你把我的文稿、信件搜集整理成三个专集:诗歌集题名《自由颂》,散文集题名《过去的生活》,书信集题名《情书一束》。

林昭写给我的信,至少有三十封以上。在她短暂的一生中,给我写的信,应该是最多的。如果要编《情书一束》,需要从我们的案卷里,将当年搜走的信件提取出来。我希望将来上海市静安区法院的档案开放,我能收回我和林昭之间的全部书信。

上篇

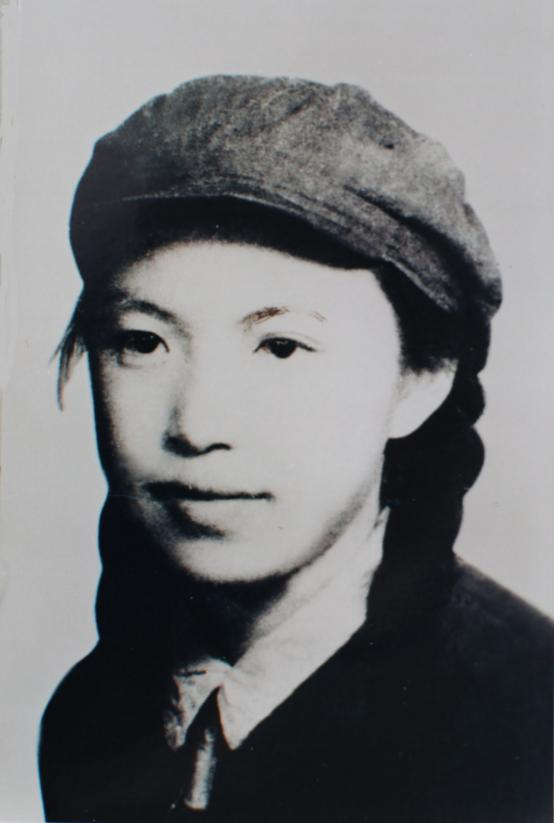

林昭(1932-1968)

一 我刻印了林昭的《海鸥》

与林昭见面之前,我先读到了她的诗稿《海鸥——不自由毋宁死》(以下简称《海鸥》),印象中大概是在1959年的4-5月,张春元在狱中交代的是暑假期间,即7-8月,也有可能我记得不准确。

诗稿是通过孙和传来的,孙和是上海人,他妹妹孙复是林昭的同班同学。张春元从孙和手里拿到了这首诗,他传给我看;我那时已经在天水二中教物理了。读到这首诗,受到诗中那种正气的感染,也很喜欢。我说:我们把这首诗刻印下来。为什么要刻印?也是因为想分享给几位好友。我在钢板上刻好蜡纸,在马跑泉的拖拉机站印了若干份。张春元是站长,他一个人一个办公室,油印工具都是他办公室的。

半个世纪后,谭蝉雪在天水终于找到《星火》案卷,其中就有这首诗。谭蝉雪拿到以后与我核对,她问我:案卷中的《海鸥》是不是林昭的笔迹?

我说:这是我的笔迹。她说这是案卷里的材料,怎么可能是你的笔迹?我说这本身就是油印的,原始的诗稿在张春元那里。看到复印件上的字迹,我马上就认出来了,因为是我排的版,我刻的。

为《海鸥》写《跋》的作者,署名鲁凡。谭蝉雪问我:鲁凡是谁?我告诉她,是张春元用的笔名,他当时跟我讲:鲁迅已走,把走之去掉,就成了凡字。张春元《跋》的文字也是学鲁迅笔法,他交给我《海鸥》这首诗的时候,已经写了《跋》。

张春元肯定了《海鸥》诗中那种“头可断志不可屈”的精神,同时他也认为“不自由毋宁死”的号召是“显得浮夸了”。他觉得,不应该沉浸在伤感的情绪里,而应该依靠集体的力量去行动。为了保护林昭,规避风险,他有意将落款时间写为1949年五四前夜,并说明:“诗的作者系一青年学生,有志于文艺事业,曾于两年前学生运动高潮中,因误会被当局逮捕”,后下落不明。这些说法,都是为了转移视线。

,谭蝉雪整理。以下林昭相关引文,均出自林昭在上海市第二看守所写下的这篇文章。艾晓明注】</p>

<p>有关林昭、张春元和我共同创办《星火》的说法,流传甚广,但不是事实。2003年,倪竞雄寄给我一份《林昭年表》,我看到这个说法后,曾通过倪竞雄转了一封信给编者,要求更正。然而我的信如石沉大海,没有得到任何回音。其后我发现,在《走近林昭》(2007年,明报出版社)附录的《林昭年表》中,编者仍坚持此说。</p>

<p>回顾这段历史,应该说,林昭没有直接参与《星火》的具体策划,但她的两首诗对我和张春元的思想认识,对《星火》的诞生有直接的影响。至少,这使我们俩都认识到,在中国的土地上,确实还有一些青年朋友,他们愿意为改变不合理的现实而牺牲。</p>

<h3>二 “‘两只脚’来找你了”</h3>

<p>1959年底,我以养病的名义回到上海。住在我家的老房子“德星堂”里,用“顾羽”这个假名字报上了户口。</p>

<p>临走时张春元告诉我,见到林昭时用暗语,这是他与林昭约定的,听到这个暗语便知道是我,具体的暗语是什么,我现在记不起来了。</p>

<p>因为读过林昭的诗,我对林昭是非常尊敬的。1960年1月初,我就是怀着这种心情来到茂名南路159弄11号,一栋红砖楼房的二楼,敲响了她的家门。</p>

<p><img decoding=)

上海茂名南路159弄11号,在这栋红房子的第二个入口,原来没有外墙和铁栏门。2018年2月23日,顾雁(时年83岁)从合肥回上海探亲,特意走到这里,拍下这张照片。

林昭开的门,她知道是我后,便让我去附近的复兴公园等她。这是我和她的第一次见面,我带去了刚印出来的《星火》第一期,其中刊有她那首长诗《普罗米修士受难的一日》。离开天水时,我从胡晓愚那里拿到五份《星火》,一份给了我的北大同学梁炎武——此时他也被打成右派,另一份给了林昭。余下的三份,后来被静安分局搜走了。

几天后,林昭来信,约我到中山公园会面。这次她带来一本吕思勉的《中国近代政治思想史》,她说自己正在读这本书,写得很好,借给我读一下。这天在公园里,她向我讲了些民国年间的名人轶事,也说了她本人的大致情况,却只字未提我带给她的《星火》;我也未敢径直询问。

从这时起,到我当年10月18日被捕,我们有九个月的交往。在林昭家里,我有个外号叫“两只脚”。林昭妈妈应该是见过我的,林昭没有正式地介绍我,我找林昭,她出来后,我们就一起下楼了。我比林昭高,她妈妈在后面,就看见我的两只脚。因为这个印象,我去后,她就问林昭:“是不是两只脚又来找你了?”

在那九个月里,我和林昭见面十多次,书信来往不下数十封;她从未与我谈及对《星火》的评价。她没有问过我是如何成为右派的,我也未问过她有关《红楼》与《广场》之事。在后来的会面中,她甚至从不主动谈及严肃的政治和思想理论问题。我曾多次向她提到我和张春元计划中的活动,我不是在乡下印东西吗?我希望她能出些主意甚至参与进来,我感觉,林昭都有意回避了。

张春元来上海也直接找过她,希望她加入我们的行动。那么她对张春元是怎么表态的,我不清楚。张春元讲过,他也看得出来,林昭不太想加入我们这一伙。我觉得这很自然:你们两个人她倒是认识,你们后面还有一大批人,她完全不认识。我明确地意识到,她想和我们的团体活动保持距离。这无疑使我对她有些失望,但我也完全能理解。

大概是1960年3月,张春元到上海来,把我和林昭叫去,我们俩都去了。张春元说今天我请客,我们去的是上海绿杨村酒家,在南京西路上。它的扬州菜非常有名,有高价售出的小笼包子。张春元请客,为什么呢?他是正式地告诉我们,他和谭蝉雪结婚了。

我感觉林昭对张春元是很倾慕的,张春元请我们吃饭,也是正式地讲明他和谭蝉雪的关系。吃完饭以后,我们一起到当时的碧柳湖公园划船。那天,林昭也喝了酒,他们喝的是白酒,林昭喝醉了。我不会喝酒,没有陪他们喝。

我还记得,1960年初,张春元在去广西接谭蝉雪回河南之前,他突然来到上海。他说,他要做结扎手术,已经有了两个侄儿,不想要孩子了,不要给谭蝉雪添麻烦。他真的去做了这个手术,在上海的中山医院。这个人就是这样的,他做好了破釜沉舟的准备。

那时候,我也有些灰心,张春元把心思都放在谭蝉雪偷渡那里,林昭对《星火》也保持着距离。我感到,她跟我想象的那个人不一样。张春元曾经说过开一次会,大家来定下组织纲领。因为我在上海,和林昭联系方便,便让我联系林昭。题目都定好了,请林昭写反右对知识分子的政策,我写《论寡头政治》,分析政治体制问题。我跟他们说,不要找林昭了,她不想弄这个事情。在我的印象中,林昭的兴趣都在文学方面。既然她不回应我,我也不跟她谈政治了。

三 别梦苏州

林昭在上海时,一般都是她给我来信,约我到公园去见面,大概一两个礼拜她来一封信。记得有一次见面,她说新蚕豆刚上市,她母亲托我在黑桥乡下买上几斤。我与乡下的邻居从不来往,不知道该去哪里买。她见我无回音,在下一次见面时就说,已经托别人买到了。我知道她对此很不高兴,但我心里想,她迟早会知道我是什么样的人。

我给她的《星火》,她藏在一个抽屉的厢肚里。老式的抽屉,抽出来以后,里面还有一点空间,只有把抽屉全部抽出来,才能看见藏在最里边的东西。那一年的端午节前夕,她们家大扫除,她母亲发现了藏在里面的《星火》。林昭和我一样,划右派后的处分是劳动考察,因身体不好被母亲从北京接回上海。她母亲得知我们这种思想倾向,马上禁止她再和我来往。

在此之前林昭还跟我讲,她母亲对我印象不错。发现《星火》后就改变了态度,母亲不许她继续留在上海,她要林昭去苏州居住。

林昭去苏州前,约我在襄阳公园见面,与我告别。她还转述了母亲对《星火》的评价,大意是说,《星火》“是一些不懂事的年轻人对当局发泄不满之举”。她给了我她在苏州的地址,我一看,上面写着:苏州乔司空巷十五号许萍。我不知许萍是谁,她说是她自己。这应该是化名,用了她母亲的姓。但林昭去苏州后,不仅没有与我断绝往来,而且来信更多,写得更长了。她就是那样的性格,你不让交往我偏要交往。她一个礼拜来两三封信,我一封回信还没有寄出,她的下一封信就到了。她约我到苏州去,她也从苏州到上海来看我。

1960年5月底,林昭回苏州,到10月份我被捕,我们密集通信和见面就是在这段时间。在上海的时候,林昭的来信不到两行字,主要是写在什么地方、什么时间碰头。到了苏州就完全不一样了,每封信长得不得了,一写五六张纸,这位老兄实在笔头会写。

她也从苏州到上海来,那一次我们真正是像男女朋友date 一样。她一早做了好多点心,带了菜,约我到火车站去接她。接了她以后,我们到虹口公园,吃好饭,我再送她回苏州。

我到苏州去过三四次,林昭趁母亲不在家的时候就约我去。我们先在观前街一个庙前见面,然后她说要回家去换衣服,记得是到虎丘还是什么地方去玩,要乘长途车。她领我到了她家,叫我在院子里等,她进去换衣服。这是一个独立的院子,我没有看到其他人,所以也不知是她们一家人住还是与别人合住。

我随她在苏州那些巷子到处转,苏州那些私家花园很多,她熟得很。路上碰到人,一会儿跟这个打招呼,一会儿跟那个打招呼。吃饭、看戏,到哪里去,反正听她指挥。

在苏州逛街,我看到有人在地摊上卖旧书。我过去看,有不少外文书。其中有一本是法文原版的数学名著,好多数学书里都引用过它。那些书的主人去了哪里呢?也许跟我们的命运一样吧。我喜欢这些书,林昭还帮我与摆书摊的人还价,但那时候我没有钱,也买不了。在兰大读研究生时,每月还有六十块钱,反右以后就取消了。从天水逃回上海,生活上还需要父母接济,口袋里就是哥哥妹妹给的十块钱。苏州虽然离上海很近,车票也要四五块钱,我去后还要住旅馆,都需要花费。

那年我25岁,从没有交过女朋友。林昭是28岁,伶牙俐齿的,道理都在她嘴里。反正,她想对你好的时候,也是很好,很可爱的。后来她的信也写得越来越大胆了,我意识到一种可能性。但在上海时,我请她去我家,她也不去。所以我也不是很确定,她心里对我到底是怎么想的。

我们在一起的时候,百分之九十九,都是她在讲话,我只是听。关于政治笑话、小道消息,还有北大的事情,她知道的多得很。

有一次她跟我讲到她的父亲,她父亲,是在劳改还是劳教吧?她说她不久前去看她父亲,坐了船,不知是不是在白茅岭农场。

【网载:林昭的父亲彭国彦1955年9月被捕,初判徒刑7年,他不服上诉。1956年苏州市中级人民法院判决:“其历史身份已在反动党团登记时基本交代,偷听‘美国之音’是非法的,但念其在解放后不久,又未大肆传播,此外无其他罪行足以惩罚,撤销原判,教育释放”。1957年反右运动后以“历史反革命”罪被判管制5年。因与许宪民离婚,长期无工作,以典贷、跟人做佛事过日,被安排到一街道小厂做敲工,月发16元。】

1960年6月2日,谭蝉雪在偷渡途中被抓。偷渡之前谭蝉雪来我家时,我介绍她认识了我的北大同学梁炎武,也说好了,她在广州时,如有需要,可以联系梁炎武。谭蝉雪在看守所被关押期间,她真的给梁炎武写了信。梁炎武接信后,设法通知了张春元。因为传递了信息,梁炎武被牵连进我们这个案子。

梁炎武和我在北大同学四年,人品正直,我们关系很好。毕业后他留在北大任教,结果也打成右派,送到工厂劳动考察。1960年4月,他辞职回到广州的家中。

梁炎武的父亲是广州中山医学院的著名教授,他的几个姐姐都是医学院毕业的,只有他学了物理。

张春元得到梁炎武的信后,立即去开平,准备营救谭蝉雪。以前他都是先到上海,但这次他没有先来与我商量,直接过去了。他用了假身份,被看出破绽。7月15日,张春元也被捕了。

我是从梁炎武那里知道张春元被抓的,那时梁炎武的一个姐姐刚好要从广州回上海,梁知道事情严重,立即托她带信给我告知此事。信由他姐姐带到上海,他写信给我,让我到她姐姐家里去。我去后,他姐姐把梁炎武的那封信给我,里面就讲,谭蝉雪已经出事,张春元也被抓起来了。

张春元被捕,他是怎么通知了梁炎武呢?这个我就不清楚了。也许他和张春元在广州见过面,他们之前是否有约定,后来我没有细问。

总之,得知张春元被捕了,我感到情况不妙,想到的第一件事就是告诉林昭。我没有苗庆久的地址,跟苗庆久从来不联系的,所以我没法告诉苗庆久。

我直接去了苏州,到苏州时我觉得,背后可能已有人在监视。

在苏州一见到林昭,我就跟她讲:今后我们不要来往了。你把我的信全部烧掉,因为我要一出事情,我们之间写了那么多信,肯定要受连累。

她一听就火得很,好像我无缘无故要跟她分手。她也不跟我说怎么办,她似乎不相信事态会发展到如此严重的程度,远在广东开平的偷渡案,怎么会影响到她和我。她心里可能想的是:你说不来往就不来往啊!

临走时,我要她不要送我。她在我的背包里,塞了一份东西,我也不知道什么东西。上火车了,打开一看,是她最近写的一篇文学评论,关于白居易的《琵琶行》。我知道她的意思呀,什么分手啊,不要轻易放弃。

这就是我们最后一别,我都没有机会和她说清楚,并不是我真的要和她分手。我也不知道,她到底烧掉我的信没有。

四 信义

我在乡下住的老房子很大,比我们现在住的房子高多了。每一间房都有隔板(天花板),隔板中有一块是可以打开的,把这个板抬起来,上面就像阁楼一样,有很大的空间,而且很暗。我在阁楼里藏了很多东西,有油印机、印好了的张春元文稿、林昭的全部来信……所有要紧的东西,我都藏在里面了。

这些事情,还有我对被抓捕的预感,我一点也没有告诉过家里。

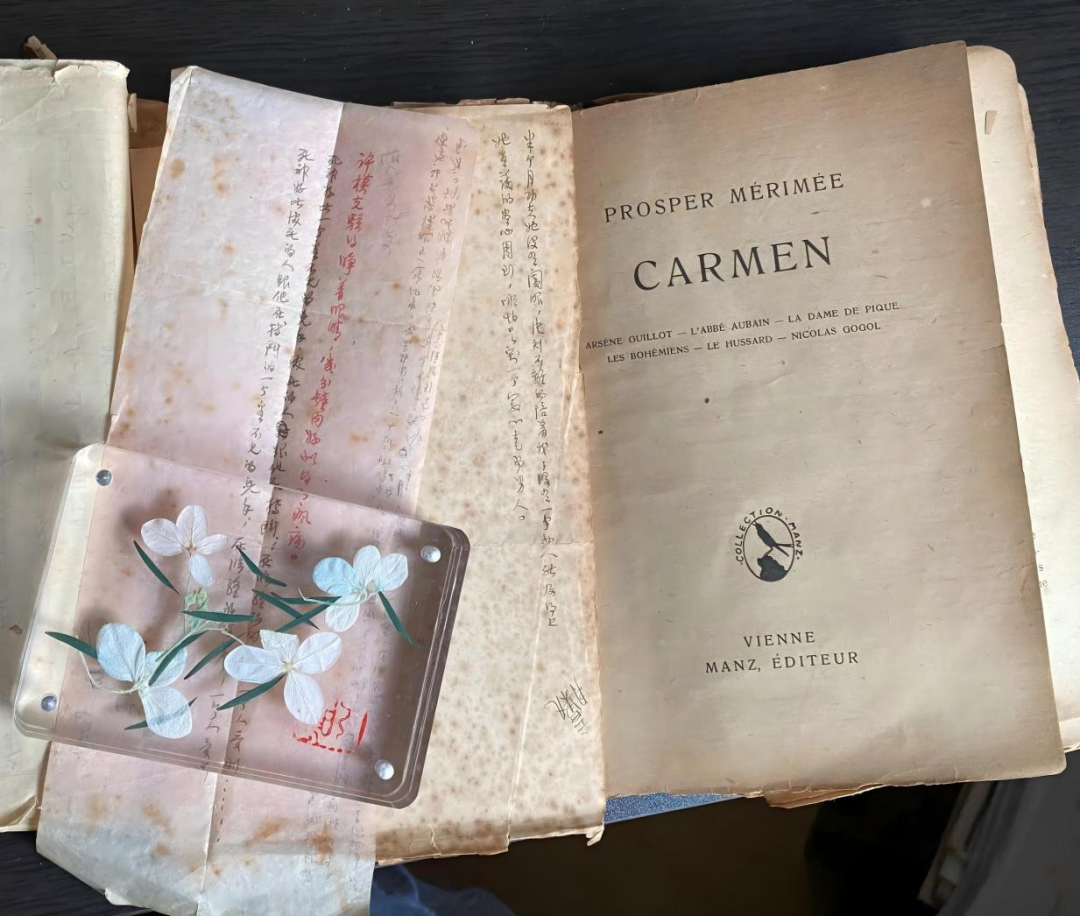

从苏州回来以后,我还在翻译法文小说。那段时间,译完了梅里美(Prosper Mérimée)一个短篇《马铁奥·法尔哥尼》,其中讲的是科西嘉岛上一家人的故事。这家人中的父亲在当地声誉很好,还是一个神枪手。他有一个独生子,大概十来岁。一个逃犯为躲避追捕,拿出5个法郎给这个小孩,自己藏到了他家的干草堆里。而官兵随即赶来,要求小孩指认逃犯的去处。小孩开始时拒绝了,可是,当官长拿出一只银质挂表时,他终于忍不住了。为了得到挂表,他指出了逃犯的藏身之处。这时,他的父亲回来,被捕者对着马铁奥的家门唾骂道:“奸贼的家!”

他的父亲背上枪,叫小孩跟他走,走到山里,只听见砰的一枪,他把自己的儿子处决了。

你可能会觉得这样的父亲很没人性,但这里突出了一个信义的主题,有人就是把信义看得比生命更重要的。

顾雁保存至今的法文版梅里美小说《嘉尔曼》(另一译名是《卡门》)法文版。傅雷翻译过这部小说,玻璃镇纸下是傅雷亲笔书写的译文字条,原来是夹在书中的。

1960年10月,我刚好翻完这篇,准备拿给傅雷看的。我推测现在这篇译稿应该还在我的案卷中。

苏州别过,林昭不再来信了。她的信没法寄到我在乡下黑桥的住处,这里邮差可以来,但是地址很复杂,老房子没有门牌号码,很难找。所以我和林昭约定,若是来信,寄到我在西康路的家里。

所有来信,我都是到西康路家中去取的。妈妈知道,我妹妹也知道;她们看到苏州一封信寄来,不久又一封信寄来,信都放在底楼厨房的灶台上,信封写着我的名字,字迹很秀丽,她们就问我是谁。

我说是林昭,北大的一个同学,中文系的,人在苏州。所以她们都知道林昭,知道我们在通信。

我从黑桥可以寄信,但要回去收信。那时也没有电话,只有回到上海,才知道她是不是来信了。我经常回去,从黑桥到西康路。至少每周一次,甚至更多。如果想看看林昭来信没有,我就回去了。那时只有信件交流这一个方式。

所以家里人知道得很清楚,经常来信的人就是林昭。张春元来信也是寄到上海家里的。那天来黑桥抓我的同时,警方也派人去了西康路的家中搜查。公安人员还问了三楼住在阁楼的一个邻居,他是一个单身老头,我不清楚他的情况,平时见面也是很客气的。但警方搜查时问邻居,顾雁平时有什么异常表现?他跟警方汇报,说我在三楼的晒台上烧过一次信。

确实,我接到梁炎武的信就烧掉了。张春元的信、其他人的信、我在上海收到的所有同学的信,全部烧掉了。只有林昭的信,我下不了手。她写信很用脑筋,信封信纸,都很讲究。就是这样一个人,她把写信当作工作来做的,非常认真。所以我就觉得她有那个意思,我原来给她写信称兄的,后来就改称姐。结果她又发火了,好像我在瞎想。我也火得很,她又像什么都没有发生一样。有一次在苏州,我们走到一处院子,她跟我说,这个院子清静,很好。如果能在这里买一处房子过晚年,也是挺好的。

那个老头所住的三楼阁楼,对面是个晒台,在亭子间上面。我烧东西就在那个晒台上,他讲我烧东西,所以静安分局知道了。

审讯的时候他们就问:你烧的是什么东西?

你问有什么用处啊?我烧也烧掉了!我讲什么就是什么,这硬碰硬的事情。我是烧掉了,但是烧了哪些?你要问我怎么问得出来?不可能的事情。他们也知道我在瞎讲,只能问问就算了。

我把所有其他的信都烧了,不要连累别人呀!就是林昭的信我不舍得烧,我跟她讲我烧掉了,其实全部留下了。张春元、梁炎武、徐诚的信……全都没有留,我给张春元的信,他也一封都不留。就是林昭的信,我全部都藏在阁楼上。至于她烧了我的信没有,我也不知道,很可能也没有烧;因为她是不相信会发生意外的。

所以,审讯的人清清楚楚,她和我的交往,我们之间上海至苏州的来去时间,哪一天发生了什么样的事情,到什么地方会面。你跟顾雁在干什么,信里都写了。所以,审讯的人从来不问,我跟林昭到底有什么交往。

如果不抄我的家,也不会跟她扯上关系。结果,把我的家一抄,她的信就全部被抄走了。何况,《星火》里又有她的诗;这就把她卷到案子里来了。

单从这些信来讲,我想,林昭的信应该是帮了她的。办案人肯定要问她,什么时候跟顾雁来往?这些情况通信里都有,我去了几次,她来了几次……信中完全没有写政治上的事情。我们策划的那些行动,跟她根本不搭界的。她跟武山的人和事也不搭界,谭蝉雪和她碰过一次面,其他的人她都不认识。

五 “抓坏人”

他们不是马上抓我的,至少已经跟踪了我半个月。估计我到苏州去,他们就已经知道了。我有时要从黑桥去周浦镇,买点肉或者生活用品,回头一看,后边好像有个人跟着。我在路上,碰到一个远房亲戚,他还跟我打招呼,后来这个亲戚也被调查了,问他到底跟我讲了些什么。

对,我跟林昭打好招呼了,我的东西都藏好了,我也做好了被抓的思想准备。我知道他们要来抓了。不可能逃啊,往哪儿逃?

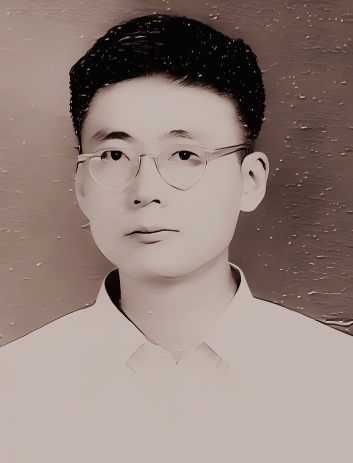

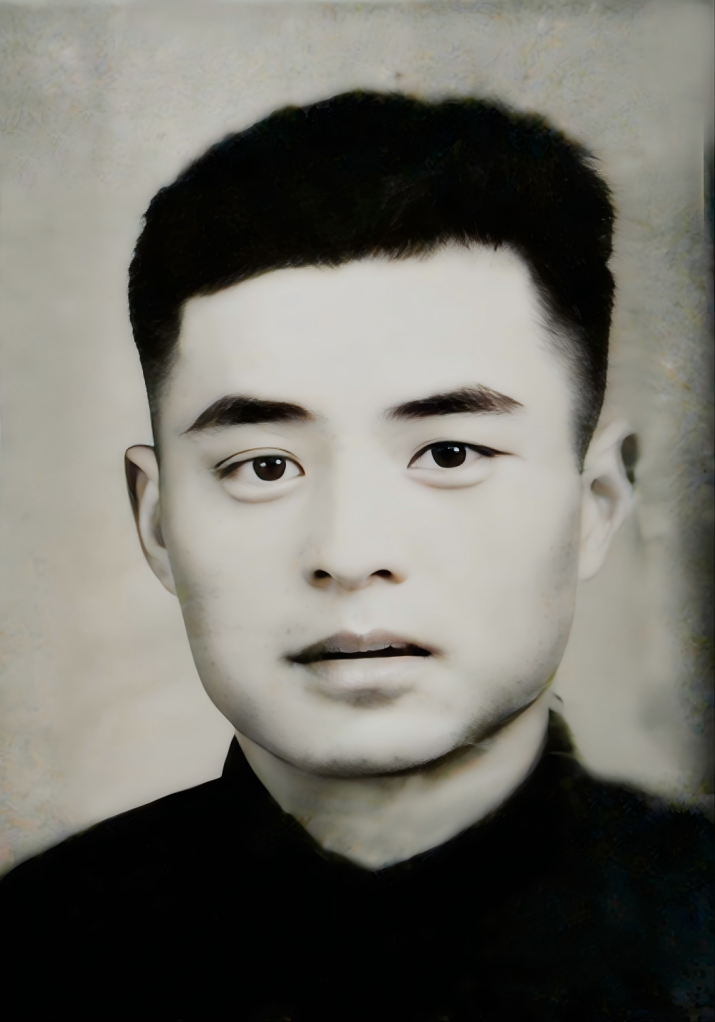

顾雁,1960年10月被捕前的照片,从老照片中截图。

我还是一个人住在乡下,我家在一座院子的西边,东边是我叔叔他们家,但他们人都不在,房子是空的。突然一个亲戚来跟我说,队里要租一间房子,公社大队里下来的人。我说这房子不是我的,是我叔父的。

后来那边就搬进来一个租客,是个北方人,因为农村人的口音一听就听得出来。我心里就有点怀疑了,我也知道自己是逃不掉的,人家早就在我对面租了房子,就在一个院子里,每天监视我的一举一动。

1960年10月18日早晨,大概8点左右,我已经吃过早饭。大队书记先来,他一看我在家,跟着就又进来四五个人。来人马上把我反绑起来,铐子也铐上了。我对他们说:我就是一个学生,你们这样,算什么呢!而我心里明白,这个结局终于来了。

有个人算不错的,他从墙上拿下我的一件皮的大衣说:披上!

10月下旬,天气已经有点冷了。我的手是反铐的,无法穿衣,他把那件皮外套披在我身上。我离开了位于瓦屑镇黑桥我的家,还要走一段路到名为六灶港的河边,那里有机器船开往周浦镇。每天只有一班,9点钟上船,上船后就只有两个人留下来押送我了,其他几个人没上船,他们回去搜查我的住处。

我在黑桥家里还养着鸭子、鸡什么的,都在门外。我还种了好多菜,种了南瓜。

船到周浦镇要上岸,上岸后还要走一段路才到长途公共汽车站。时间接近中午,经过镇里小街时,我披着衣服,手反铐着,后边跟了一大群小孩,他们都在喊:“抓坏人!”“抓坏人!”

长途车发车也不定时,上车前,押送我的可能先跟司机讲好了,让我第一个上车。上去以后,我到最后一排的位置上坐好,这两个人坐在我边上,车上至少还有二三十个乘客。

从周浦到上海要过江,那时候没有隧道,也没有桥。长途车先开到黄浦江边的周家渡,其他乘客统统下去了,这两个人也不急着下车。我看到有一部吉普车停在那边,他们打个招呼,吉普车开过来。我下了公交,上了吉普车,那两个人也上来了。我还听见他们在车上说说笑笑,因为那时全国的饥荒已波及上海,所以交谈的主题是今天晚饭吃什么。他们问司机,司机也有两个人。

吉普车再渡江,至少要一刻钟。车到了江对面,就直接开到静安分局门口。到达时天色已晚,他们把我押进了审讯室,那里他们早就准备好了,让我坐在小凳子上。

印象中进去以后,可能把我的手铐打开了。一个审讯员坐在我对面,两个大汉站在两旁,审讯大概都是这样。审讯员看上去很年轻,大概从学校刚刚毕业不久,文质彬彬的。

他们怎么问我,那么我就怎么回答,我知道会是这么回事。

从早晨抓了我,一路押送过来,我中饭没有吃,晚饭也没有吃。在审讯室里了审了一个晚上,他们有夜宵的,我说我肚子饿了,后来给了我一个馒头。我说我要水喝,有人倒水给我喝了。

审我的人换班,我就一直坐在里边,连续地受审。他们脸板起来的,我早就准备好了吧,肯定是这副样子。我想好了,你们怎么审,我就怎么答。

问了哪些问题,现在也记不得了。反正我一点都不慌的,开了饭店还怕大肚子来吃饭啊,对不对?早就预料到了,你们要判几年就判几年。

1962年8月14日,天水的办案人员到上海市静安分局,从顾雁案卷第114-115页中摘抄张春元《论人民公社》一文的第一页。

我基本上都是照实讲的,既然我来了,我干了嘛,我承认。但我没有讲发起《星火》的过程,没有讲要寄发《论人民公社》给几省市党政领导人,这些事情当然不讲了。他们问我别的,我就回答吧。

大概在晚上八九点钟以后,突然一个人进来,他跟审讯的人一说,他们马上高兴得不得了。我明白了,肯定是我藏的东西都被搜出来了。我家里有个很长很大的梯子靠在墙边,估计他们一看起疑了:怎么这里还有个梯子的?

六 我听见林昭进来的

林昭跟我一样,先被关到静安分局的看守所,在我被抓的六天之后。我知道她也进来了,女犯进出都要走过我们被关押的监房,因为女监在走道的最里边。

静安分局的原址是解放前有钱人家的一栋花园别墅,一般只有两到三层,但别墅都有地下室,看守所的监房就设在地下室里。

【网载:由上海市公安局静安分局使用的南京西路1550号住宅,原为已故旧上海房地产巨商程谨轩的遗产。该花园住宅占地8500平方米,门前有两只石狮子,分列左右两旁。园中建造了一幢八角型式的庭院,高三层楼,中间有大理石的阔型楼梯,庭院后面又建有四层十六间楼房,其中二、三层与庭院相通。】

我们进来时是从地面往下走,楼梯下来先进一道大铁门,眼前是一个走道。走道一边是一排监房,有铁栅门关着。房间一大半在地下,里面没有窗。在与铁栅门相对的那堵墙上边和天花板之间有一条透气窗,里面钉着铁条。从铁条的空档里望出去就是外边的路面。我一看就知道,我们是在地下室里了,就那么一条很窄的透气窗,室内一天到晚都开着灯。

这个看守所到底有多少间监房,我不清楚,他们也不会让你看。我被押进一个房间,铁门啪的关上。我脚伸进去,里面都是人。大概有二三十个人,我就在马桶边上坐下了。

此时已经是10月19日的早晨,监房里的人都端端正正地坐着。

晚上睡觉,监舍里有地板,睡觉都是地铺。别的犯人有被子,我没有。不过几十个人挤在一个小间里,倒也不觉得冷。隔了两三天后,他们通知了我父母,家人把被子送进来了。

那些犯人,各式各样的人,进进出出,一下子这个人放掉了,然后又进来新的人,监房里乱得很。

几天以后,林昭来了。他们提审时要叫名字的,我听见外面有人喊:林昭!接着听见有脚步声从我们监房的门口走过。

在静安分局的看守所关了两个月,那确实苦,白天基本上动也不能动。很小的房间,最多的时候关了四五十个人。隔几个小时可以放风一次,其实也就是排好队,在监房里哗啦哗啦走一圈。

以后我就知道了,上海市的看守所,有市所与区所之分。后者属区公安分局管辖,规模小,只收容临时在押人员,而流动性大。我和林昭第一次被关进去的静安分局看守所,就属于区所。后来“文革”期间,我妹妹被关进虹口分局看守所,它也是区所。

我在静安分局看守所,被关了大概两个多月,1960年底,我被转到思南路的第二看守所。后来我知道,林昭第一次被捕后的轨迹与我相同。而林昭再次入狱则与我不同,她很长时间都被关在上海市第一看守所,这两个所都属于市公安局管辖。市所的规模大,可收容长期在押人员。其中,第一看守所在南市,三十年代就有了,是租界外中国地带的看守所。第二看守所在思南路,是法租界的看守所(俗称法国监狱)。

现在来看,这意味着我们的案件被认为案情重大,短时间里不可能释放。事实上,从起诉到判决就拖了五年。虽然我、林昭和梁炎武,我们三个北大校友的名字在同一张起诉书上,但无论是转运期间,还是开庭判决,我和林昭都没有再见过面。在静安分局看守所时,我还不知道梁炎武也被抓了。转到二所后,一次在放风时我见到梁炎武,那时才知道,他也被抓来上海了。

七 在二所

转到思南路的法国监牢,即第二看守所,那里的条件就好多了,比后来在提篮桥的条件都好。二所的楼层都是通风透气的,有很大的玻璃窗。

思南路上的上海市第二看守所。顾雁摄于2018年2月23日。

每个房间里住的人也不多,挤的时候四个人,稍微空点的时候三个人,一般是两个人,但不会让一个人一间。

四个人一睡下就肩碰肩了,房间很小,其长度在四人躺下后刚好放一个马桶。早上起来,每个人都要按标准叠好被子(即做内务),白天被子不能打开。管理严格的时候也不让你用被子垫着坐,我们一天天长时间地坐在地上,非常辛苦。地上太硬,我拿几件衣服打成一个包当垫子坐。看守走过来看到就吼:喂!垫子拿掉!

四个犯人,就一直坐在地铺边上。一看有人过来了,也互相告知是谁来了。我们给他们几个主管起了外号,一个叫巡洋舰,一个叫主力舰,还有一个叫“活动政府”,因为那时他们训话,口口声声都是“人民政府”如何如何。

有时候,看守沿着铁栅门偷偷地过来,窥视我们在干什么。一般情形下,他们走对面的那条走廊。这整栋楼的结构跟船舱差不多,中间是房子,外边有个套子,沿套墙一圈也有走廊,它与监房外的走廊之间是铁丝网,两个走廊间用木板的通道相连接,所以从四楼走廊上可以直接看到底楼。晚上看守大多都是从对面通道走,因为安全一点。你想,万一沿着我们这边走,里边的人手伸出来扒一下……大概是这个考虑。

从我们囚室对面的窗户望出去,可以看到广慈医院。它是上海最早的传染病医院,那边有很大的青草地,可以看到里边也有人接见,在一个小亭子里,病人的家属送东西进来。

我想到我的父亲母亲、哥哥妹妹,他们都不知道我为什么被抓进来,我也无法告诉他们。父母肯定忧心如焚,哥哥妹妹,必然也会受到我的连累。每念及此,内心隐痛,但也无可奈何。

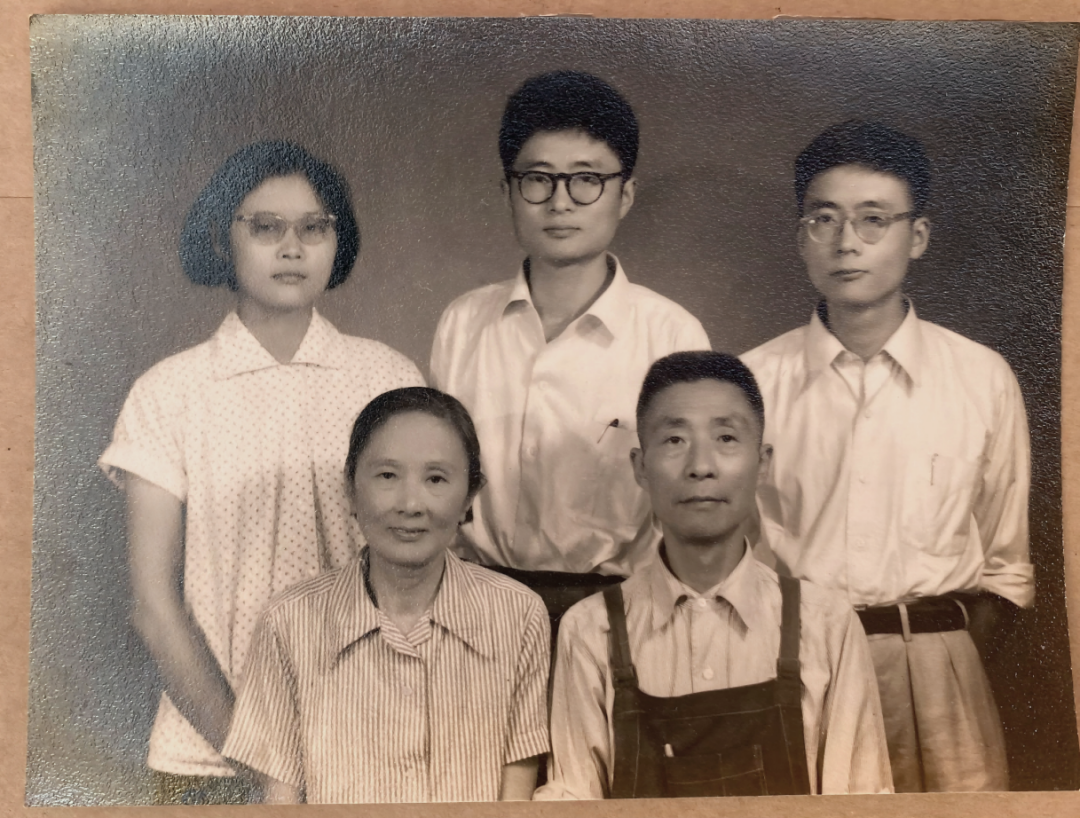

1960年大概是9月,大哥顾鸿离开上海赴大连军工单位,全家人合影留念,这也是我与父亲的最后一张照片。(前排:母亲孙缦真、父亲顾仑布;后排:妹妹顾麋、大哥顾鸿和我)

不知什么原因,二所的犯人经常被调换房间。从三楼换到四楼,四楼换到五楼,我就这样待了四年多。进去不久后得到一个好消息,可以写送物单了,也就是说,可以让家人送东西进来,每个月一次。这个做法叫“接济”,但不能和家人见面;就像广慈医院的传染病人一样,家里人把东西交给管理员,管理员再交给我。

林昭在二所的环境,与我可能是差不多的。

八 林昭写了《思想历程》

隔了半个世纪,我才从谭蝉雪找到的案卷资料中,了解到林昭第一次被捕后的思想经历。林昭是1960年10月24日被捕,转到二所后,关到1962年3月5日保外就医。

1961年10月14日,她写了一篇《个人思想历程的回顾与检查》(以下简称《思想历程》)。谭蝉雪在复印件的第一页上注明了,这份资料来自《甘肃省天水市公安局执行股预审卷宗》张春元卷。

这种思想总结之类的东西,当然都要写的,我也写过。在静安分局的看守所里没怎么写,它那边就是要你坦白交代,给你一张纸,交代了以后按手印,走个简单的程序,不会叫你写长篇大论。监房里没有桌子,也没有床铺,白天坐在地上,晚上睡在地上,各人用自己的被子,一半垫一半盖。

转到二所后,这里是地板,但也没有桌子。长篇交代都是在二所写的,因为关押的时间太长,交代来交代去也就是那么多事。交代完了,就叫你写认识,他给你笔和纸。有可能还是把我叫到办公室里去,到外边的桌子上写。

从林昭这份《思想历程》的内容来看,我相信它的真实性,确实是林昭写的。但在复印件上再度复印的纸件相当模糊,我只能根据谭蝉雪后来编辑到《林昭文集》里的文本来看林昭的观点。在复印件和整理稿中,我看到大量使用了省略号,这让我想到,会不会是办案人员从上海抄来,自己加的省略号?犯人写交代是不可能用省略号的。因为我没有看到原件,这个问题留给你们去研究。此外,我还认为,办案人员来上海,主要是要了解我的交代;林昭的这份《思想历程》,他们只是附带抄一下而已。

林昭的这份检查,可以证明前面我的观点:林昭与《星火》案,与我们这群人,在思想上有很多共鸣。我和张春元,都是她很重要的朋友;但是,她对于我们想要采取的行动,一方面是了解有限,另一方面也的确不想介入。如我上面所说,是若即若离的关系,简言之,根本就不应该抓她,她跟这个《星火》案没有太多关系。如果我要反省的话,甚至可以说,是我害了她。如果我没有刻印《海鸥》,如果我没有和她走得那么近,如果我没有保留她给我的三十多封信,很可能,她不至于因为《星火》案被抓。

在这篇检查中,有几处提到我的名字:

第一次提到我,她说,她通过我,了解了北大和兰大反右以来的一般情况,有了共同的思想基础:

顾雁他们本来早已邀我上西北玩儿一回去,我苦于没法脱身,也怕引起注意。以后他也身体不佳回南了,这便很巧。通过接触,很快沟通了、交流了北大与兰大反右以来的一般情况。

从第一句话来看,应该是以我的名字做了代名词。邀请她去西北看看,或许是张春元与她第一次见面时说过。我是离开天水回到上海后才认识她的,不可能再邀请她去西北。但她不想多扯张春元,就用了“顾雁他们”这个措辞。在这段话之后,她谈到自己对我们这些人以及行动的看法,她认为,应该“独立存在、独立作战”,不斤斤计较什么组织不组织,她说我其实也是明白这一点的。我在前面已经讲过,林昭与我们没有组织联系,这份文字再次证明了这一点。这时她第二次提到我的名字:

对着顾雁我没很强调这一点,一来因为暂时尚无强调的实际需要,二来,他也是北大出身的,总还有相当强烈的“北大观念”、不烦十分强调。

在写到《海鸥》一诗的情况时,林昭第三次提到我的名字;可见当时在查抄到我刻印的《海鸥》后,静安分局最初提审林昭,一个重点就是这首诗。但林昭对此也不在乎,她并不介意朋友传阅,但她很明确地表示,没有必要刻印散发。我从这里感觉到,她对我是很有点火的。由于我的刻印,她的诗从地下写作变成了公开写作,她认为这不是相得益彰而是相反,作者和读者都受其害。她是这么写的:

在京时我曾手抄以传阅和赠送过,那个,另一回事,那还勉强可以算在合法的范围里,至多你来批判我这诗便是了。一到印刷,虽是油印,亦总有点哗众取宠、惊世骇俗。一副像煞有介事之态,其实又没啥了不起,“鞋子不着落个样,月亮里点灯空挂名”,我不为也。否则,当年还曾参与地下党的散发、翻印宣传品等活动。我又不是没有半套,就说印东西,除了一听油墨少不得外,其他什么不用,使图钉把刻好的蜡纸往桌面上一钉,不照样印出来?有何难哉!不过没有着手进行耳。

我看她这段话里有几层意思,主要就是为自己辩护。也就是说,第一,她不知情。第二,若是知道,她也不会同意。她用了很不以为然的语气来贬低我们刻印《海鸥》的意义,把我们的行为说得好像是很没有意思的事情,一副“哗众取宠”“煞有介事之态”。总之就是:这有什么了不起呢?这种事情我以前早就搞过的,比你们还要高明得多呢,不过是我不做罢了。

她为什么不做呢?她接下来就说,因为印秘密宣传品,印的人是冒险,读的人同样是冒险。还有就是,你到底有什么新东西给别人看呢?如果是些尽人皆知的道理,也并不值得去印。

我看到这些地方,我就想到,当年我们准备将张春元的《论人民公社》刻印出来,传递到高层干部手里;这在林昭看来,似乎就是老生常谈,根本没有什么价值。而且我们还误解她了,以为她是怕,但她并不是怕——我不参与,是因为不值得,“不值得便不干”。她就是这么写的:“可我这种主张曾受到误解,使得我相当生气——已经走到了这么一步,难不成我还惜此一身么?”

那么,林昭的这些话,到底是她的心里话,还是为了减罪而避重就轻呢?

我觉得,这两种成分都存在。既然是根据办案方的要求来写,而且是写检查,在认识上写些符合大形势的套话,都是可以理解的。但林昭对我们行为的否定,我看了以后是不认同的。

此外,从这份检查里,还可以看出一个逻辑,那就是林昭保外就医离开二所后,为什么又会再次入狱。

那么关键在哪里呢?我觉得是林昭对形势判断错了。不仅是她,我当时也有误判。还有就是,我有一个现实的考虑,我要活着出来。而林昭为了理想,她是不顾一切的。这和她的思想、经历和个性有关系。在这些方面,我和她是有差异的。

如今来回想我的青年时代,对照林昭的思想历程,对这种差异能看得更明显。当我们俩在一起时,处在那种朦胧的情感状态,我前面说过,彼此很少谈那些政治话题。你想想,我将《星火》送给她时,里面那么多抨击时弊的文章,她当然了解我们的思想倾向。我写的《发刊词》,她还不明白我对现实的态度吗?这都是心照不宣的,不用重复。我们在一起,讲的都是些日常生活的话题。

现在来看,我们卷入政治的程度,也是不一样的。

从家庭来说,我的父母都属无党派;虽然我的姨父姨母也是共产党的资深干部,但我们受父亲影响是主要的,对执政党、政党政治,保持了一定的距离。我跟你讲过嘛,斯大林死的时候,要我们戴黑袖套致哀,我们几个人就不肯戴。而林昭那时写了《斯大林鼓舞我们永远前进》一诗,里面有这样的句子“哪怕是失去了自己的父母/也不会比今天更使我们痛心!”

林昭的家庭政治色彩比较浓,她自己在中学时代就参加过共产党的地下工作,她的老同学证明她在中学里加入了共产党。在《思想历程》里,她也表明,她是“未解放前就积极参与地下党所领导之学生运动、且曾一度有组织关系的人”。后来据说是因为她没有服从命令撤离苏州,失去了党籍。她在《思想历程》里表白说:

但我既然曾在红色恐怖的年代里追随了党,以青少年的纯真热情呈献给党,则从个人本位出发来说,对于党的一切作为:美政或暴政,在政治上都应义不容辞地担负全部责任。

而我从中学时代就希望投身物理研究,我对政治不感兴趣,更不想搞政治。1980年2月,我和梁炎武都在上海,等待案件复查,9日,我们一起去苏州,参加为林昭母亲召开的追悼会。在车上,我第一次遇到倪竞雄,她知道我是林昭的同案,就问我:你搞物理学的,怎么也来搞政治?我说不是我要搞政治,而是政治来搞我啊。

还有,林昭也有一定的城府,不是我在初读《海鸥》时所想象的那样,是一个单纯的诗人。她比我的社会经验丰富,有更多的阅历。她参加过土改,在报社工作将近两年。我则是从学校到学校,从本科到研究生。如果不是到天水劳动考察,社会经验就更有限。她对政治的很多思考,我还没有机会深入了解。

为什么被捕前,我们曾经走得那么近,一度感觉像男女朋友一样呢?应该是我们共有北大情怀,又都因为反右遭到重创,心意彼此相通。我们同样被断送了专业前程,都是在混乱中回到上海。我们命运未卜,思想上离经叛道,欣赏彼此的才智。只不过,这种倾慕的情愫正在萌生,就被这场政治围捕阻断了。

到我们被抓进去后,我完全没有想到,林昭后来会遭到那么惨烈的虐待,以至于牺牲生命。我是一进去就准备好了,我不抱什么希望,随便你们判几年;反正已经在你们手里了,你们说怎么办就怎么办。不管你用什么办法,我就守住我的一套。我的想法是承受一切考验,我要活着出去。

但是林昭后来的变化,和她在《思想历程》里写的就完全不一样了。我觉得她没有预料到,我那时也不可能知道,狱方会把她放出去。而且,放她还另有目的,那就是要找到“大哥”。林昭觉得自己是清醒和自觉的,她哪能知道背后的罗织和拿她做钓饵的预谋呢?她是真诚地相信党的路线已经改变,已经在革新了,这是她在《思想历程》里写到的。

我无法确认,她写这个思想检查时,是不是已经得到了某种暗示或者保外就医的承诺,就是说很快会放她出去。也许有这样一种可能,她以为写了检查,这个案子就过去了,不仅会放她,也会放我们这些人。她明确表了态,拥护党的路线;她以为事情就这样过去了。

但我读了《思想历程》,一个强烈感受是,她不应该把我们做的事情看得毫无价值。你本应该倒过来强调:他们的批判是有意义的,虽然我没有参加,但他们是正义的——你应该这样做的。

而她在文中把我们讲得那样幼稚,做的事情毫无意义。不管怎样,我们是认认真真,冒了风险去做的。林昭却居高临下,把我们讲成那个样子。

你可能会说,林昭贬低我们,也是想为我们开脱,让警方认为,这些人也并没有干什么大不了的事情。我觉得,林昭并不是这样玩世不恭,她的检查里,很多内容、包括她的思想转变,只有她写得出来,不是一般的套话,而是有相当的真实性。我能感觉到,她对我也是很火的:你们搞这些根本不像样的东西,把我拖了进来。

下篇

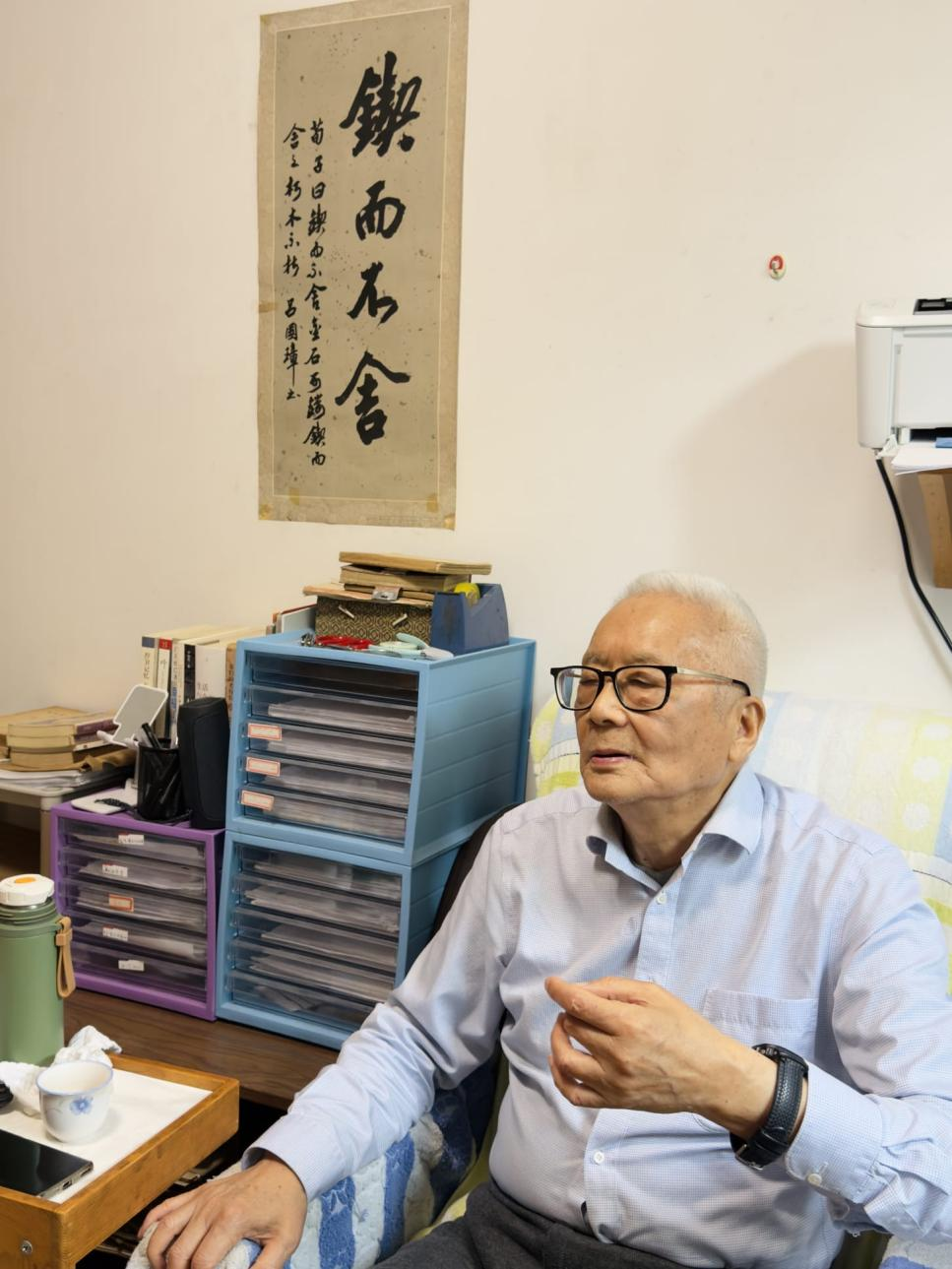

顾雁(时年90岁),2025年4月于合肥家中,艾晓明摄

一 林昭被保外就医

从1961年初到1965年5月31日判决下来,我在二所被羁押了四年五个月。我、林昭、梁炎武,我们三个人被列为同一个案子,同时被起诉。我保留了1962年8月1日的起诉书和1965年5月31日的判决书,在这两份文书里,我们三个北大校友同案,我名列第一,是为首犯。在起诉书中,我和梁炎武的状态都是“现在押”,林昭是保外就医,“暂住茂名南路159弄11号”。

【艾晓明:这份由上海市静安区检察院拟定的起诉书,下面有三个编号:“沪静检诉字第416、423、431号”。后来收入《林昭文集》里林昭对起诉书的批注,不是这一份,而是单独对林昭的起诉,上面只有林昭的名字。在1964年11月4日对林昭的起诉书上,署名与1962年8月1日对顾雁、林昭、梁炎武的起诉书相同,乃“检查员吴泽皋”。林昭以血书加注:“一九六四年十二月二日上午七时五十分收到”。这份起诉书编号为“(64)沪静检诉字第423号”,由此可见,423编号属于林昭。由此推测,顾雁编号为416,梁炎武编号为431。由于三人被列为同案,故在1962年最早的起诉书上,包括了这三个编号;而1965年对三人的判决另有一个编号,即“一九六二年度静刑字第一七一号”】

1962年8月,我在起诉书上看到,林昭已经被保外就医了。那时我是很为林昭高兴的。我内心的负疚感终于减轻了,她本来就没干什么事,是我把她牵连进来的。我想,只要她在外面平平安安,就算从我们这个案子中解脱出来了。

我觉得,林昭之所以能保外,与当时的政治大环境也有关,并非对林昭特别照顾。主要是七千人大会以后,风向就有点转变。1962年1月11日到2月7日,中共中央在北京开了七千人大会,我们在监房读报时得知了这些消息,否则是不可能放她出去的。另外她母亲在上海,可能也有一些活动,她是苏州市的政协委员,是一个有影响的人物。

我们在里面一年多,这个案子审来审去,应该也弄清楚了。刚开始审讯时,那些人很凶的,后来我看到有点变化,他们显得比较客气了。

还有,林昭给我的那些信,也确实证明她没有参与我们的活动,她也不知详情,所以就先把她放出去了。

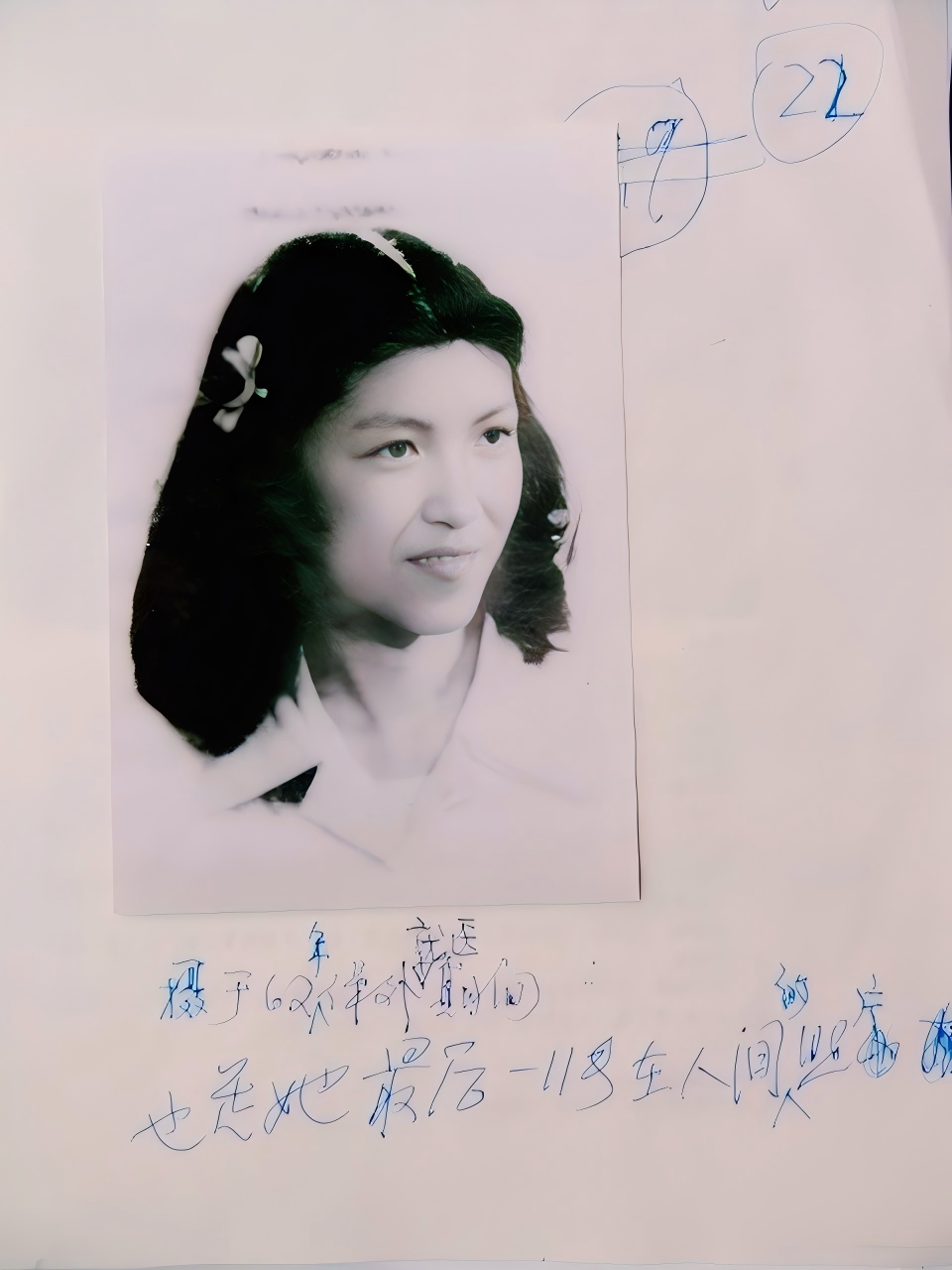

倪竞雄保存了林昭的这张照片并加注:摄于62年保外就医期间,也是她最后一张在人间的照片。艾晓明2012年10月在倪竞雄家拍。

1962年形势的变化,让我也得到一些特殊优待。就是在林昭放出去的那段时间,有一天,一位干部医生突然来到我监房门前,她叫我站起来,对我说:看你脸色不好嘛。我心说,把我关了那么久,饭也吃不饱,好久都不能晒太阳,脸色怎么可能好嘛。没有镜子,自己也知道的。

其实,要不要把你当病号,都是上边一句话。不久,没有做任何身体检查,我就被调到二楼病号监去了。本来监房都是三个人、四个人一间,乱七八糟挤在一起,而二楼的病号监是一人住一间。

这样我在病号监里住了一个多月,吃病号饭,条件稍微好一点。

说到吃饭,我刚进二所的时候,早晚都是吃稀饭。送过来时是放在一个铝制的格子里,一个人只给一格子稀饭。我们叫它四眼粥,看上去稀饭里面也有两个眼睛,就稀薄到这个样子,稍微有点酱菜给你。

中午吃山芋,蒸红薯,那就给得比较多了,有一二斤,满满的,管饱。后来中午改成米饭,很小的铝格子,也有点菜,一点点,不够吃。

在二所可以得到家里接济了,每个月能送进来十个鸡蛋。我叫家里送鹅蛋,比鸭蛋大一点。后来家里买不到鸡蛋,就在亭子间里养鸡。关在二所的那几年,妹妹每个月给我送进来十个蛋。

1962年10月1日,国庆节,那时我刚好在病号监,可以开大账。大账就是你进去的时候,身上的钱可以存在那边,家属也可以为你存一点钱,那就可以买一点生活用品。那次过节,劳役犯,就是送饭的人告诉我说,你可以买一斤猪头肉、半斤糖果,其他犯人没有的。他说,对你是特殊待遇,跟干部一样。他们干部过节,也只有这两样东西。我很久都没有吃过肉了,一斤猪头肉,没几天我就吃光了,半斤糖果吃的时间久一点。

还有一件很重要的事,就是分案审理。把《星火》案中我们三个人从甘肃天水那边分离出来,交给上海审理,在上海判;而不是交给甘肃判。检察院的院长亲自来提审时跟我讲,他们打官司打赢了。我那时还不理解,他说:你放心,现在已经定下来了,你的案件我们管。甘肃那边要求并案,把两个案件并为一个案子,我们不同意。他知道,我在1959年底就离开了天水,林昭在上海,梁炎武先后在北京和广州,与张春元在天水那边搞的事情并没有关系。所以他们坚持不让并案。我想,这样重要的事情,他居然告诉我。

如果交给天水那边审判,估计我们的遭遇会差很多,后来平反的阻力也更大。而留在上海,分别立案,那么审理、判刑,送到市监狱,还有档案怎么写,权力都在上海的机关手里。检察院的院长还说:你好好表现,会对你从宽处理。

我对二所的管理人员,印象要好一点。他们对犯人,在人格上还是尊重的。原因在哪里呢?据说那个监狱长是地下党的工作人员,解放前就在监狱里管犯人。他对国民党的管理是看不惯的,解放后他当了头头,很神气的一个人。犯人们传说,他是前国民党监狱的留用人员,其实不是。那时共产党渗透到很多关键地方,监狱里也有他们的人在。那么一解放,就反过来由他来负责主管了。二所也有一部分是留用人员,可能原来也是帮过共产党的。监狱长就是那位老资格的地下党员,他对这里最熟悉。1961年上海的粮食供应还是很紧张,而他对犯人的口粮还是保证了的。林昭第二次被捕后,被关押在第一看守所,那边就和二所完全不一样了。从林昭写下的文字来看,她在一所受到了残酷的迫害。

二 林昭去了我家

在二所等到1965年5月31日,判决书出来了。我被判十七年,林昭刑期更长,判了二十年,梁炎武被判七年。直到这时我才知道,林昭又被关进来了。

我们三人应该是同时转到上海市监狱的,就在提篮桥这个地方,判决结束后,一辆车送我们过去。开庭时我没有见到林昭,转监狱时在车上我遇到梁炎武。时隔五年,我们俩第一次近距离见面了。

他和我都拿了行李,我的行李中,有家人给我带进来的外文书。我想,他家在外地,估计没有人给他送书,我就拿了两本外文的物理书给他。

进监狱时要拍照,拍好照以后,分到各个监房。梁炎武被分到六号监,我被分到一号监。他后来被发配到白茅岭服刑,刑期虽然比我少十年,刑满后也不能离场。一直到“文革”结束,冤案平反,他才回到北京与妻女团聚。他没能在北大物理系恢复教职,而是去了一所纺织学院任教。

判决后,家人就可以到提篮桥探监了。第一次探监是我母亲跟我妹妹两个人来的。那天来了很多人,至少有十多个窗口,全部是装好了铁栅栏的。

母亲和妹妹把一些接济我的东西交给看守人员,由他们转交给我。我们可以交谈,但每一个犯人都被盯住的。顾麋比较灵活,她胆子大。她居然说:林昭到我们家来找过的!

我想旁边有一个人看着的,你敢说……她跟我讲了,我不敢回应。旁边监视我们的人,可能不知道林昭是谁。但我心里有点紧张,因为这是第一次接见,那人就在旁边,你讲什么东西他都听见的。

这样我才知道,林昭到家里去过了。我被关了五年,没有和亲人见过面,这是第一次,回来监室后我哭了。

我母亲心里也是很难过的,我妹妹年纪轻,还不满二十八岁,她无所谓。她说林昭来过好几次,这样我才知道林昭对我的态度。她并没有因为我牵连了她而回避我和她的关系,更没有为了保住这份失而复得的自由,而约束自己那任性的独特性格。

结果,问题就来了。1962年3月5日保外就医时的林昭,和之前与我们的政治活动保持距离的林昭完全不一样了,和《思想历程》里的林昭相比,简直可以说有一百八十度的转变。保外后她不仅没有安稳下来,而且行动更激进了。她后来的情况我在狱中不可能得知,都是我在刑满后探亲以及1980年平反以后逐步了解到的,所以我现在有以下的分析:

首先,她在得知保外时,没料想到,所有同案犯中,我们都还被关押在里面,单独把她释放了。她将此举看作对她人格的巨大侮辱,因而坚决拒绝出狱,她妹妹讲过当时的情形。

【彭令范接受张敏采访——她就是讲:“他们放了我,就又要把我抓起来,用不着这样麻烦。”所以她拉住桌子的角,我跟我母亲接她出来,她不肯出来,里边的人也没有办法,僵在那里。后来,分局的人就对我母亲讲:“你想办法把她带走就算了。”后来我母亲就打电话给她朋友,他们家有一个花匠,来把她带上三轮车,送回去。】

林昭出来后,经常到我家去,还给北大校长陆平写信,要他站出来为学生说话。她母亲知道了,觉得这个事情不对头,还是要她回苏州去,避开上海这个案发地。结果,她在那里认识了朱红、黄政,搞了一个组织,还有纲领。这个人性格就是这样,你越是禁止,她越要搞,另起炉灶,她就走这条路了。

我看《思想历程》时认为,第一次被捕,她心里是怨我的,是我把她拖进来了。但把她放出去后,她倒过来认为她有亏欠了:你们会认为我写了那个思想检查,跟你们划清界限,就把我放出来了。肯定是我交代了什么东西,才得到了宽大。她要证明,不是的!所以她第一步要到我家里去解释清楚:我没有出卖顾雁。她一定要把这个事情跟我家里讲清楚,我推测她是这样一个心情。

所以她也跟我妹妹讲,她拿了个包裹,到静安分局去静坐,要求把她抓回去。那意思就是,你们当初抓是不应该抓我,但是你们放也不应该放我——要放就全部放。不是我无罪,大家都无罪。既然你们不放他们,也不应该放我。

我认为这时她意识到,在《思想历程》里写得有点过分了,不应该把我们做的事情说得毫无意义。现在好了,她因此就被保外了,这对她的道德良知是一个侮辱。

你说人不会因为个人意气押上自己的性命,这不是个人意气呀,她这样做有她自己独立的政治信仰。而人的信仰是有道德支撑的,我不是跟你讲过,战国时代有“齐大饥”的故事:

齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。有饿者,蒙袂辑屦,贸贸然而来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予惟不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。曾子闻之,曰:“微与!其嗟也可去,其谢也可食。”《礼记·檀弓 下》

这个人,人家讲了他一句,嗟!来食!他就火得不得了呀。我宁可饿死,也不吃嗟来之食。林昭就是这样,道德上的清白比什么都重要,这在她人生中是第一位的,不能有一点污点。所以她出来第一步到我家,就是要表明这个态度:把我放出来,顾雁没有放出来,不是因为我写检讨,跟他们划清了界限。我是想在里边的,我不愿意一个人被放出来。

倪竞雄也跟我讲过,她说林昭释放后去找她,看上去有很大的变化,完全变掉了。林昭从她母亲那里,肯定知道张春元在1961年越狱后,也是从甘肃到苏州,一路找过来。他到上海我家里去找我,又到苏州去找她。林昭出来以后,她也是同样如此,她要找到我们其他人的下落。结果得知,只把她放出去了,我还关在里边,其他人也都关在里边;这是她不能接受的。

三 顾麋的回忆:林昭经常来

顾麋,生于1937年,1960年顾雁被捕时,她刚满23岁,从上海师范学院数学系毕业后,在上海业余中学任教。

那是1962年早春,林昭放出来后,一天下午,她一个人来到我家。那时我们住在552弄23号,那个地方底层已经被改造成公共食堂。很多人在食堂吃饭,出出进进,她来就比较方便,并不引人注意。

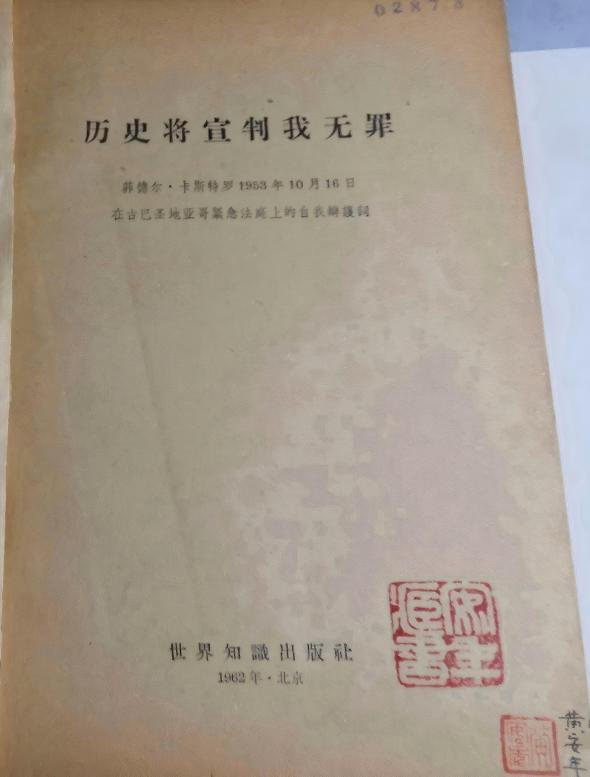

到了夏天,我父母到乡下去住。那一段时间,就我和大哥在家。林昭经常来,来了就滔滔不绝地和我大哥讲话。所以我大哥受了林昭的影响,1965年5月底他们这个案子宣判后,我大哥匿名给静安区法院的法官寄去了这本书——菲·卡斯特罗《历史将宣判我无罪》。

世界知识出版社,1962年7月第一版封面

林昭把她写给北京大学校长陆平的信,还有她写的诗歌给我。我又给我爸看,她喜欢写现代诗。在我们家,她无话不谈,有时就一个人,自管自讲话,她也不要你回答。她讲安徽吃不饱,饿死人,她好像都知道的。我就写在日记本上,结果,“文革”抄家被抄去日记,这是我很重要的一条罪行。

她一次又一次来我们家,倒是没有人来问过。后来是小哥说的,当然没有人来问,因为警方有意让她出来,还要看她和什么人联系,看有什么人逍遥法外,没有落网。他们要找到那个幕后不出来的人,特别是那个叫“大哥”的人。

四 伏脱冷·鲁凡·大哥

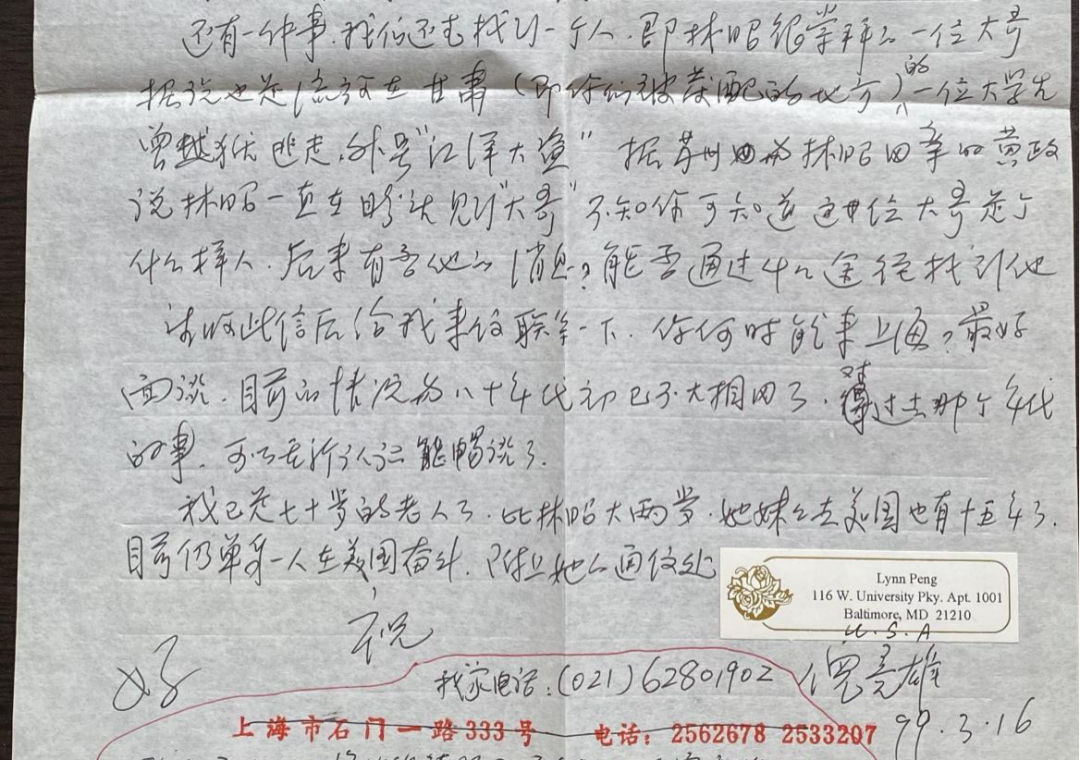

【艾晓明:“大哥”是谁呢?37年以后,1999年3月16日,林昭的同学和闺蜜倪竞雄给顾雁写信,询问这位“大哥”的下落——

倪竞雄:“还有一件事,我们还想找到一个人,即林昭很崇拜的一位大哥,据说也是流放在甘肃(即你们被发配的地方)的一位大学生,曾越狱逃走,外号“江洋大盗”。据苏州与林昭同案的黄政说林昭一直在盼望见到‘大哥’,不知你可知道这位大哥是个什么样的人,后来有否他的消息?能否通过什么途径找到他。”】

林昭的闺蜜倪竞雄,退休后全力收集林昭遗稿,推动纪念林昭活动。(艾晓明2012年10月拜访倪竞雄,吴娟摄)

顾雁:审讯我的时候,他们问:“大哥”是谁?我说“大哥”就是张春元啊。林昭和我在通信中,不提张春元的名字,而是用“大哥”来替代,例如问“大哥情况怎么样”。除了林昭以外,我们中间没有一个人称呼张春元为“大哥”的。

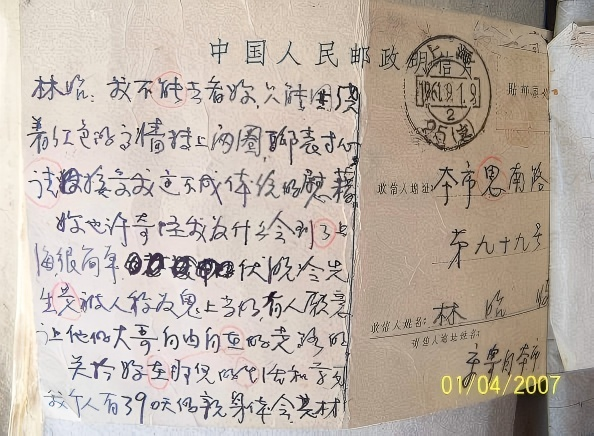

【艾晓明:1961年8月10日,张春元逃出监狱,此后一路流浪跋涉,从兰州至上海,上海至苏州。他在苏州见到林昭的母亲,得知林昭被捕的情况,又返回上海,并给林昭寄出一张明信片。林昭肯定没有收到这张明信片,二所截留了它,后来转到天水张春元的案卷里了。四十六年后,谭蝉雪在天水寻找张春元案卷时,找到了这张明信片,并作为《星火》一书的插图——

根据右上方的邮戳可以看出,明信片是1961年9月1日从上海寄出,收件人地址为“本市思南路第九十九号”,即第二看守所的地址,因为明信片装订在案卷中,右边图文不完整。信文写在左边,谭蝉雪引用了这样几段:

“林昭:我不能去看你,只能围绕着红色的高墙转上两圈,聊表寸心,请接受我这不成体统的慰藉。”

她引用的另一段文字,应该是写在这张明信片的反面:

“我们的生活,其材料之丰富、多趣是能写⼀本书的,而且是古今中外所没有的。愿你能抱着‘既来之则安之’,自己⼀点也不着急的态度,很好地读完这本有用的、难得的书,将来为人民更好地服务。……我们光明磊落,心胸坦然,敢于⽃争,只有敢于⽃争的⼈才能敢于胜利。”

明信片插图左边中间还有六行字,谭蝉雪没有引用,但十分重要,我这里补充录入:

“你也许奇怪,我为什么会到了上海,很简单,伏脱冷先生是被人称为鬼上当的,有人愿意让他的大哥自由自在的走路的。

关于你在那儿的生活和学习,我个人有390天的亲身体会,其材”(图左文字完)

谭蝉雪在《星火》中写道,张春元以林昭母亲的名义给林昭写了⼀封信。但如果考虑到“伏脱冷”“鬼上当”的提示,就能明白,这与母亲的口吻不符。伏脱冷是巴尔扎克小说《高老头》中的一个人物形象,身为逃犯,诡计多端。张春元相信,林昭看到这里,当明白“大哥”他已越狱成功。此外,这张明信片正面右边,在通讯人地址姓名那一栏,第一个字是个连笔字,看上去像简体字母亲的“亲”,实际是更近于草体的“章”。张春元在《电影文学》1959年6月号上发表的剧本《中朝儿女》,笔名正是“司马章”。如果林昭真能收到此明信片,定能意会寄信者谁。】

顾雁:张春元到西康路我们家来过的,第一次是他和谭蝉雪两个人从河南过来,我从黑桥过去把他们接到乡下去住,所以他和谭蝉雪都知道我在上海西康路的住址。

顾麋的回忆:张春元,我是看着他从弄堂里走进来的。那时我正好在窗口搞卫生还是干吗,时间应该是中午,下面在食堂吃饭的人很多。他上来时,没有人注意。

那时我和妈妈住在大房间,这是正房,向南的;北边是小房间,亭子间,我爸一个人睡在那里。张春元直接走到亭子间,他好像知道一样,这个我印象很深。

我爸在亭子间里,隔了五分钟还是十分钟左右,我爸进来找我,他说:张春元来了,给他全国粮票。

我们没有请他吃饭,我爸肯定告诉他了,小哥被抓,家里被抄过。我看着他走的,他也不到大房间来跟我打招呼。应该是他有意回避了,不要跟我有直接的接触。

他走的时候,我就在房间的窗口看他,他一直往前走,头也不回。快到弄堂口了,他头回过来,看一看。然后再转过去,走得也不快。

后来爸爸就过来,他跟我说:张春元监狱里逃出来。

他走了以后,事情多了。有两个人来,拿了张春元的照片,问我妈:你认识这个人吗

张春元照片,谭蝉雪2007年4月6日从天水案卷中翻拍,艾晓明据胡杰再翻拍照片重修。

这两个人哪里来的,我也不知道,我在上班,没碰到。我妈那天并没有见到张春元,她肯定说不知道是谁。

弄堂里的邻居跟我妈说:你们家里来了个什么人?警察要我们看照片。但是看也看不清楚,没法辨认。因为弄堂里那么多人,食堂里人来人往,他走出去,人家当他是来吃饭的,谁会注意?没人注意。

他穿了一件深色的中山装,走的时候好像是秋天。

顾雁:静安分局一直认为,为林昭的诗《海鸥》写《跋》的鲁凡,是一个老手。《跋》那里注明的时间不是1949年以前吗,那这个人到底是谁,他们非要找出来。

我说这个鲁凡没有的,是化名。是谁的化名?我说是我的,我写的《跋》。我为什么这样说?这是我给他们摆的一道。第一我要跟张春元通信息,告诉他,我也进来了。因为我的口供,公安肯定要去找他对质的嘛,一对他就知道我的处境了。还有就是讲义气吧,不要认为我顾雁会叛变他,我顾雁是怎么样一个人你也清楚的。他可能是想不到的,我一口咬定,那个《跋》是我写的。张春元可能会这样想,顾雁还是有一手的。谭蝉雪在《星火》那本书里写道:“张春元和顾雁分头执笔写跋,最后采⽤了顾雁所写的,但顾雁本⼈已记不清了,至今他还认为是张春元写的‘跋’,他只记得为什么用了‘鲁凡’笔名,寓意是鲁迅⾛了。”我怎么会不记得呢?我就是有意这么做的。张春元肯定承认《跋》是他写的,而承办员找他对质时,他就会明白我在有意说谎,于是他又随口编了一个故事,说是我们两个人分头执笔写《跋》。天水当局被糊弄过去了,但静安分局感到此事有蹊跷。他们觉得有一个可能——我和张两人都在说谎,意在包庇这个叫“鲁凡”的人。而谭蝉雪在《星火》那本书里写我和张春元“分头执笔”,我认为是在案卷里看到了我的口供,但她没有把这些案卷资料给我。

张春元那次逃跑,如果是为了逃生,那就跑错路了。他不应该往南跑,如果往西北跑,逃到少数民族地区,他谋生的能力强得很。在那些地方,户口管理也不像上海这么严密。但他逃到这边来,他是想找到我们,而我们全部都被抓了啊!

胡杰纪录片里讲,把林昭放出来,是要找到张春元;其实不是的。1962年3月林昭被放出来时,张春元已经在1961年9月6日归案了。放林昭,一个方面是我前面说的,形势有所松动。另一方面,也是要看她出来后与哪些人联系。他们不是要抓什么小人物,而是要找大人物,例如,那个“鲁凡”究竟是谁。那么第二次抓了林昭以后,到1963年夏天还放了一个张茹一出来,让她以林昭同监室狱友的名义,联系我妹妹,又去了苏州,继续找“大哥”。这些都说明,他们不相信我讲的话,以为“大哥”是另外的人,此人不是张春元,他还在外边活动。

五 张茹一来找“大哥”

顾麋,时年85岁,顾雁摄。

顾麋的回忆:张春元走了以后,过了一段时间,张茹一来了。她一来就问我:大哥现在情况怎么样?

张茹一长得什么样子?六十多年前的事情,记不得了。我也不知道她是为什么被抓的。她家在上海边远郊区,自己讲上海话的。她的家我知道,那边全是农村。她的妈妈还在,她爸已经不在了,估计是有什么问题。她本人那时还很年轻,好像二十岁不到,大概十八九岁的样子,梳了两根辫子,一看就像个中学生。她跟我说,是林昭叫她来的,而且还带了林昭的亲笔信。

林昭写的是什么,我也不记得了。总之张茹一说,她跟林昭关在一个监狱里。她谈了林昭的一些情况,我觉得不像是编造出来的。也可能静安分局有意把她们安排在一起,都在提篮桥市监狱。

【艾晓明:林昭第二次被捕是1962年11月8日,到12月23日,她被关进提篮桥市监狱,在那里羁押八个半月。市监狱原本是关押已决犯的,但把未决犯林昭关进去,可能是一个别有用意的处理。与林昭同监室的一个犯人,名叫张茹一,在对林昭的起诉书上,张茹一被称为“诈骗犯”,但林昭在对起诉书的批注里说张茹一是政治犯。1963年7月,张茹一被释放的同时,接受了公安布置的特殊任务,她先到了顾雁在上海的家,然后又去了苏州,找到了林昭的朋友朱红和黄政。】

顾麋在日记中记录了这日张茹一来访:

上图左页倒数第二行开始,到右页第七行,文字如下:

1963年7月19日

昨天来了一位不速之客,是经过三年考验的,虽比我年轻却比我经历得多。

由于受林的影响,虽目前家庭落难,但她对前途充满信心。

是的,我们没有理由讲现在的青年是无前途的,但时间是不留情的,年龄逐增,人生最好的青春是不等人的。我们这一代算是倒霉透了。

我准备去看她。

今晨寄了一封信给小阿哥,要他耐心等待。

顾麋:张茹一约我到复兴公园,每一次,她一定要问大哥。我说,我哥现在在上班,蛮好啊。

这个时候,我并不知道她是监狱里派来的,我相信她是和林昭一起的,先放出来了。因为林昭的关系,我还是蛮关照她的,她要借钱,借书,我都同意了。

【顾麋1963年8月30日的日记中提到:“她上星期借去8元,拿了几件衬衫,使得我们的经济,窘得连票子的钱也无法对付。”】

张茹一住的地方好像是在宝山,有一次她跟我说,到她老家去玩,说她那边还有一些同伴。听她讲的情况,不像是骗人。

不久,我大哥顾鸿跟我说,不要再睬她了,离她远一点。而且,顾鸿从来没有跟她讲过一句话,她来就盯上我,叫我到哪里碰面。每次翻来覆去就是问大哥,后来我光火了,我讲:你说大哥,我们只有一个大哥,我们不叫大哥,叫阿哥。你老是大哥大哥,到底是啥人啊?没有这个人啊!

她从此就不来了。

大哥到底是谁?这个谜底后来揭晓了。

我妈有一次收拾东西,从五斗橱里翻出来一个空盒子。我妈跟我说,这个盒子是林昭留下的,你看一看,不要扔掉。这个时候已经好几年过去了,是1967还是1968年,林昭已经抓进去了。反正,我妈给我看,一个放苏州豆腐干的盒子。我讲,你放个空盒子干啥,拆开来看看。结果我妈把盒子盖掀开,什么也看不见。底板上有一张纸,掀开拿起来那底上的一张纸,下面有几个字,抬头写的就是“大哥”。这句话写的是什么,那我倒不记得了。很简单的一句话,下面是不是林昭的名字,我也不记得了。为什么记得这个“大哥”,因为张茹一一天到晚就在问“大哥”。我恍然大悟,她要找的,就是这个大哥。张春元。你们是叫大哥的对吧?这个盒子,可能是林昭让我们家保存的,她在里面给张春元留了这个短信。

在张茹一之后,接下来,又来了一个男的。他说是跟顾雁在监狱里一个监房的,对顾雁的情况了如指掌。这个人三十出头,不像青年人。正好我们的亭子间空着,他一来就说要住到我们家里来,说我给你们五十元一个月。那个时候,我们工资也不过五十左右,这笔数很大的。我爸有点犹豫,我说不行。我说:你住到哪里去?我们只有两个房间,我就没有同意。

他看样子,就好像要跟我谈朋友一样。我睬也不睬他,跟他没话讲。为什么呢?因为后来,他跟我父亲说,他在江湾的医院里面,要我去看他,一定要去一次。这桩事让我很反感,我父母倒没有勉强我。也许他给了我父母什么好处?好像也没有。总之这个人坚决地说,要我到江湾去一次,最终我没有去。

那时我们在亭子间里面原来放床的地方,养了几只鸡。那时买不到鸡蛋,我们养鸡,为了吃鸡蛋,还要给顾雁送鸡蛋。我在窗台这里切菜皮,准备给鸡吃,这个人就坐在我台子对面,我不管他,乒乒乓乓切菜。他也不走,那边就是五六只鸡,还有一只鸭子。他好像来过两趟,他说是跟顾雁一起的,他这样跟我们讲。

顾雁:我对这个人有印象。刚抓进去的时候,每人一个角落坐好。到了一定的时候可以起来,排好队在监房里转一圈,他就跟在我后面。

记得他突然跟我讲,他说他是部队里的,是彭德怀的部下……我一听就很警觉。这么大年纪了,专门来找我,肯定是公安局派来的嘛。我就不睬他,两次以后,他不来了。

顾麋:你怎么晓得啊?

顾雁:监房里形形色色的人都有,我当然晓得啊,估计还就是这个人。那段时间,还有一个小青年,十五六岁的,他说想逃香港被抓了,这样的人讲话我还是相信的。那个人说是部队里面彭德怀的部下,我一听就知道,这个人来路不明。年纪这么大了,我那时候还是个小青年呢。

每次可以站起来走一圈的时候,他就跟在我后面。后来就不见了,因为进进出出人很多的。

六 分别起诉,同案宣判

【彭令范:因为主要的犯人只有判七年,林昭判得最重,所以我母亲呢,总是觉得,她的那些右派朋友不像她这么跟共产党斗争,或者呢,有的地方什么事都推在她身上。因为有一阵子,我母亲有好多写给监狱长的信,不晓得是几百,千封也有了。】

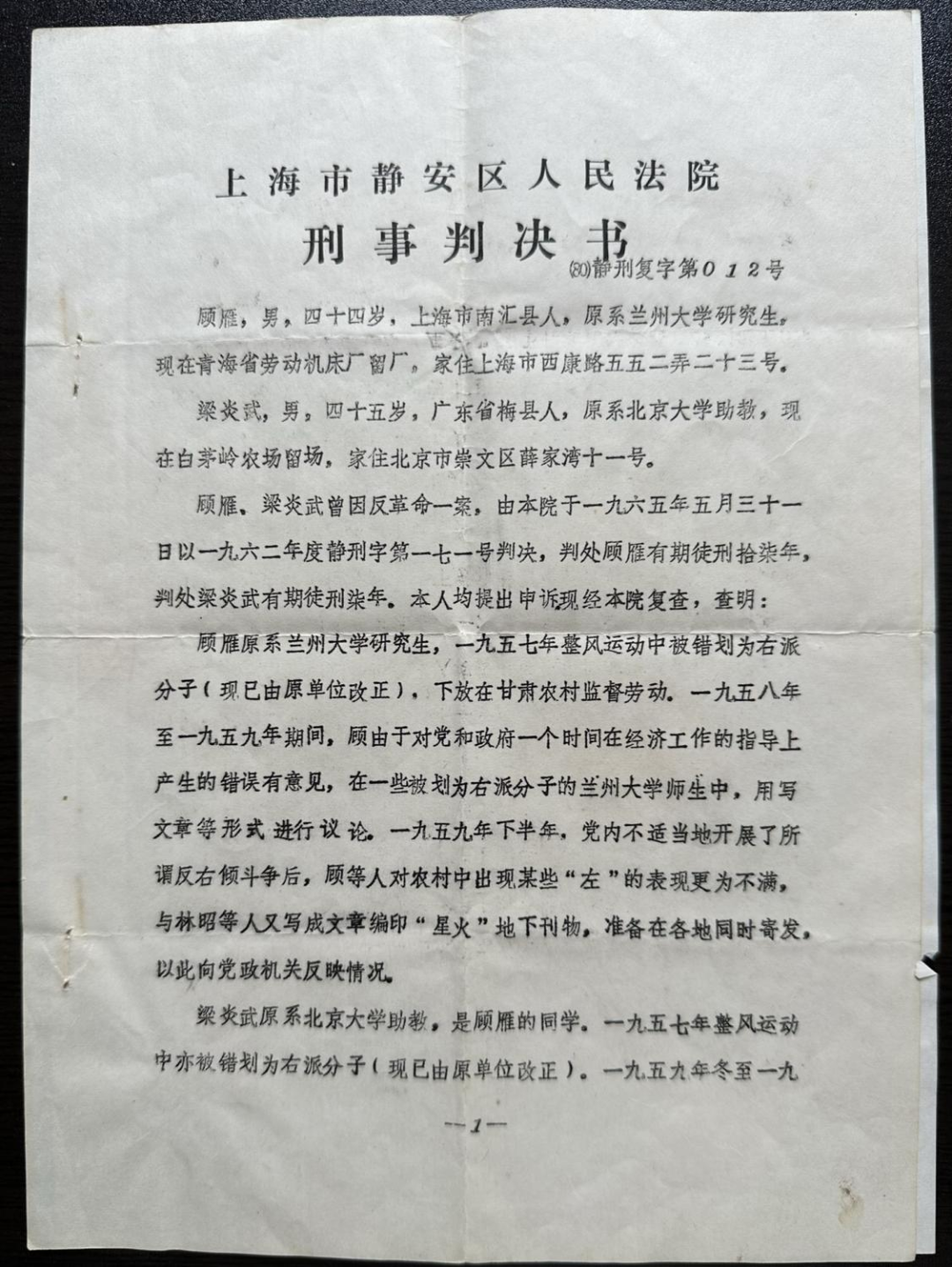

在我、林昭、梁炎武三人的判决书上,林昭确实是判得最重的。我是第一被告,被判十七年。林昭是第二被告,被判二十年。梁炎武是第三被告,被判七年。请注意,这张判决书的编号是“1962年静刑字第一七一号”,它与我手里的起诉书同年(1962年8月1日),但当年没有判决,而是拖了近三年,到1965年5月31日才发出。这是为什么呢?

这中间,我和梁炎武一直是被羁押状态,只有林昭在1960年3月5日—11月8日保外就医。那么,判决拖了这么久,就是静安分局要扩大战果,继续布网。他们认为破案计划未完成,即使张春元归案了,那个“鲁凡”究竟是谁,他是不是“大哥”,他们要继续找。所以派了张茹一来找顾麋,又有那个人自称是“彭德怀的部下”,去我家租房。张茹一又到苏州去找朱红、黄政,结果导致黄政被判了十五年。

林昭保外期间在苏州的活动,我当时不可能了解。而在我自己的口供里,不存在把事情推在林昭身上的情况。我这篇文章一直坚持的就是:林昭没有直接参与《星火》的活动,她最多可以说是我们思想上的同道。至于梁炎武,他所干的具体事很少,只是为谭蝉雪、张春元传了信。他与林昭没有见过面,也不可能把事情推给林昭。

对我们三人的判决,林昭的刑期最重,主要是她在保外就医这段时间,还有一段经历。她另外有一张起诉书,我和梁炎武不在其中,是1964年11月4日单独针对林昭的起诉。

林昭抄写了这份起诉书,林昭平反后,这份手稿和林昭的其他手稿一起退还给彭令范了,现在网上可以查到。林昭在抄写时,字里行间以括号加注,写了很多反驳。

这份起诉书,编号依然是423号,林昭被称为“中国自由青年战斗联盟”反革命集团的主犯。

到1965年5月底的判决书中,林昭又被归入到我和梁炎武三人案里。其中,1960年的《星火》案、1962年林昭保外期间的活动,特别是林昭第二次被捕已经八个月后,由张茹一联络参与在苏州发生的事情,全部都归到了这一个“反革命集团”案中。我、林昭、梁炎武都羁押在上海,我们三人作为同案,同时宣判。

为查寻林昭的经历,倪竞雄找过张茹一,没有找到。我和顾麋的“反革命”案平反以后,张茹一主动打电话给顾麋,她向我妹妹道歉,承认自己在公安那里领了任务。公安承诺给她安排工作,但并没有兑现。张茹一后来去了新疆,也苦得很。文革后她也回到了上海,就住在浦东。我不知道她到底是平反了还是没有平反。

她不敢到家里来,她跟顾麋说:现在他们都来找我,我也是受骗的。

七 “纪念夏瑜”

提篮桥监狱正门,艾晓明摄于2012年10月

和林昭同在市监狱,我被调进翻译组,算是一种特殊待遇吧。和大多数人一样,我抱着逆来顺受的想法。不同的是,从二所到提篮桥,我一直在阅读和思考数学、物理问题,这是我的精神寄托,也让我与现实的痛苦相对隔绝。可以说,我的处境比很多人幸运。

我见不到林昭,只是知道她被当作“反改造”的典型。吴明卫问过我:有没有想到过劝她?那怎么可能呢?完全不可能接触,狱方也不会让你接触。

1967年7月,我和一批大刑犯人被遣送青海西宁,安排在青沪机械厂服刑。

大概是1969年1-2月,我得知林昭遇难的消息。当时是上海派人来提审我,那个提审员告诉我:林昭已经被枪毙了,你知道吗?

我此后写信告诉了父亲,但我不能直说,所以暗示道:“林昭走上了夏瑜的道路”。记得那封信原来是在上海的家里,我专门拿出来带到合肥的家里,但现在我找不到了。那时我想,审查信件的管理员知道秋瑾,不见得知道鲁迅笔下的夏瑜。我父亲一看就清楚了。

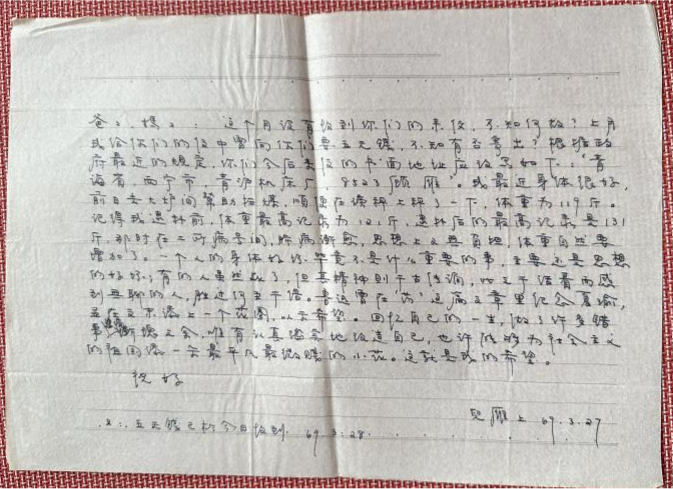

我母亲保留了我的青海来信,她装订得整整齐齐。后来我在上海家中看到母亲装订的家信,其中有我在当年3月份写的信:

爸爸、妈妈:

这个月没有收到你们的来信,不知何故?上月我给你们的信中曾向你们要五元钱,不知有否寄出?根据政府最近的规定,你们今后来信的书面地址应改写如下:“青海省、西宁市、青沪机床厂,8523 顾雁”。我最近身体很好,前日去大炉间帮助拉煤,顺便在磅秤上秤了一下,体重为119斤。记得我逮捕前,体重最高记录为121斤,逮捕后的最高记录是131斤。那时在二所病号间,肺病渐愈,思想上又无负担,体重自然要增加了。一个人的身体好坏,毕竟不是什么重要的事,主要还是思想的好坏;有的人虽然死了,但其精神则千古传诵,比之于或者而感到无聊的人,胜过何至千倍。鲁迅曾在《药》这篇文章里纪念夏瑜,并在文末添上一个花圈,以示希望。回忆自己的一生,做了许多错事,悲痛惭愧之余,唯有认真踏实地改造自己,也许能够为社会主义的祖国添一朵最平凡最微贱的小花。这就是我的希望。

祝好

儿雁上

69.3.27

我不能直叙胸臆,只能这样曲笔暗示。终是意难平,忍不住在“惭愧”二字前面,又添加了“悲痛”二字。

我父亲一看就清楚了,他已有一年五个月没有给我写信。接到我的信后,连续两个月都是他给我写信。

父亲能说什么呢?“文革”期间,大哥顾鸿因为给法官寄《历史将宣判我无罪》那本书的事,被当作“漏网反革命”轮番批斗,还追查他跟张茹一说了什么。在巨大压力下他非常绝望,自杀未遂。妹妹顾麋的日记被查抄后,她被送进虹口分局看守所,戴上“现行反革命”帽子……(*顾麋的“日记罪”,后面专文再写)。家里发生的事情,父亲不能告诉我,他只能用最流行的政治口号来勉励我,要我“纠正自己空虚和错误的思想”。

回复父亲的这封信时,我直接写出了林昭的死:“林昭的死并不能影响我的改造决心”。信要通过狱方审查,我不能不用这种违心之语。我引用了秋瑾的诗,告诉父母,自己不会沉湎于悲痛中,以免除他们的担心:“记得前人曾留有‘秋风秋雨愁煞人’之句,这是历史人物在特定场合下的精神状态。现在时代不同了,如果在这种场合下也碰到天雨的话,我相信所想到的一定是雨后万物竞生的新春景象,因而充满了信心和希望”。

1969年5月8日,父亲回复我,套话之外,他鼓励我:“凡是进步的人,都是青春常在。我希望你坚持着改造的信心和勇气,千万不要灰心。”

父亲此后再未来信,这是我保留的他最后一封信,也是他留给我的最后一句话。

八 她提出的:我们去祭奠林昭

1974年,我因技术革新成绩被减刑三年,但刑满释放后仍然是强制留厂就业,只不过是从犯人圈子调换到就业人员的圈子。离开厂区还是要经过批准,与家人通信还是要被检查。这时我终于明白,不管你刑期多长,满刑与否,判半年也好,判二十年也好,总之是没有自由,也不能离开劳改单位。

一直到“文革”结束,形势才有了新的变化。到1978年底,关于彭德怀1959年的案子有了定论,我知道我们的案情多少与1959年的所谓“反右倾”相关,由此,我看到了平反的希望。妹妹在这年得到平反,我给母亲去信说,相信自己也会有这一天。

1979年2月12日,我向上海市静安区法院提出申请,要求案件复查;同时也就1958年被划右派问题,给兰州大学党委写了申诉。

当年3月2日,兰州大学发出了关于我的右派改正通知。我继续敦促法院复查,但几乎没有进展。我从其他渠道得知,主要是因为林昭的案子平反困难,其原因和经过,容后详述。

1979年6月22日,我在日记中记录了这一时期的心境:

报上大力宣传的张志新的事迹刺痛了我的心,因为它使我想到了林昭,想到了我与她在选择人生之路上的分歧。每当在想象中出现林昭英勇就义的一幕时,我总隐隐地感到,如果我不能在今后的岁月里为人类作出一些贡献的话,那末我的活着将是可耻的。我能用什么方法来摆脱“偷生者”这一不名誉的称呼呢?像《复活》里那位主人公一样,抛弃一切为挽救自己而努力吧!

我不止一次地对来访的朋友说过,是我害了林昭。而我们之间选择的不同在于,我的抗争行动,进监狱后就结束了。但她却从迈出监狱开始,一直到拼死抗争,献出生命。

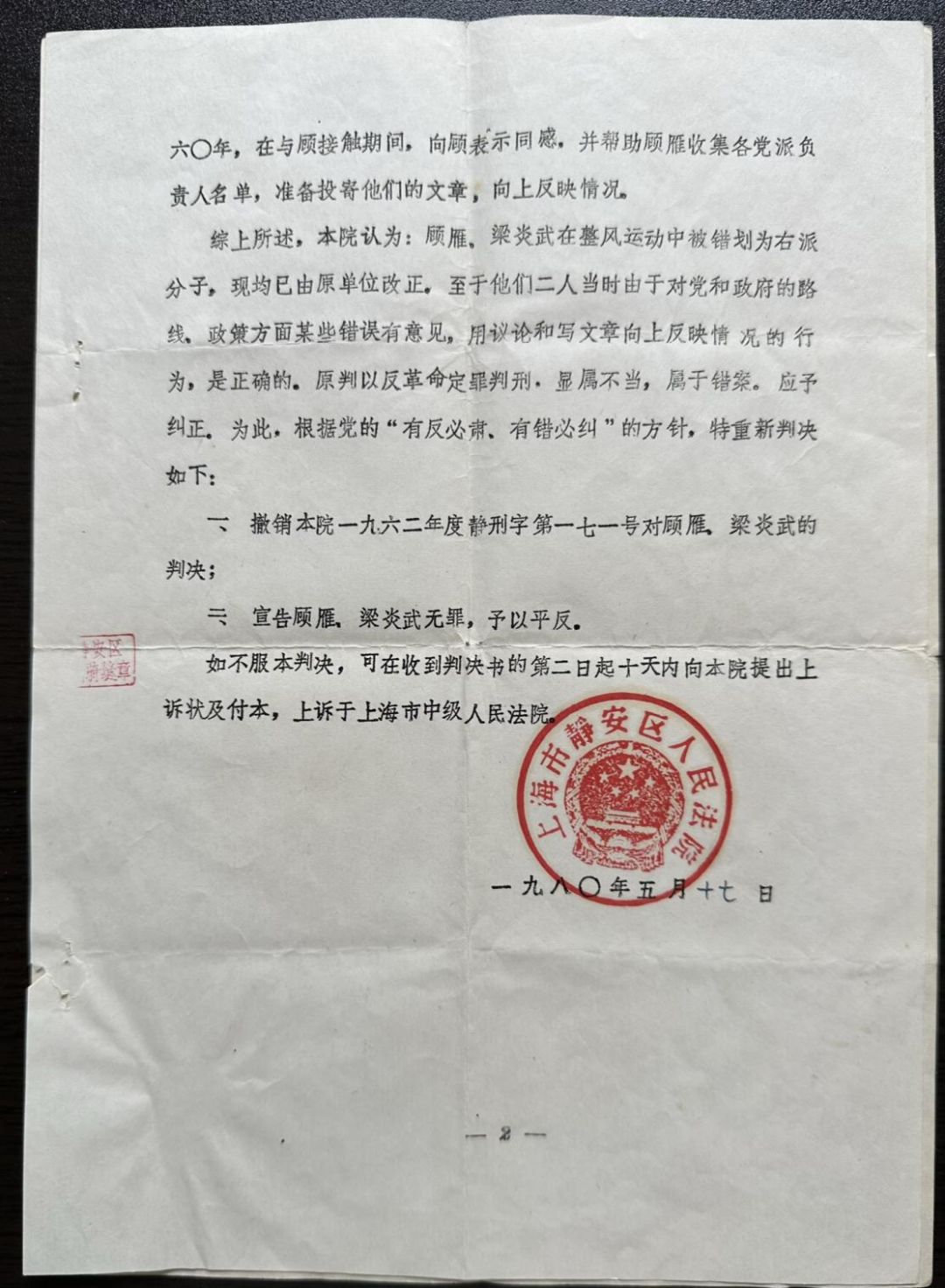

1980年5月17日,上海市静安区人民法院终于做出决定,对我和梁炎武的案子撤销原判。这一编号为(80)静刑复字012号的判决书中写明:

至于他们二人当时由于对党和政府的路线、政策方面某些错误有意见,用议论和写文章向上反映情况的行为,是正确的。原判以反革命定罪判刑,显属不当,属于错案,应予纠正。

法院宣告我和梁炎武无罪,予以平反。只不过,当初一起被起诉和判重刑的还有林昭,而留在这张判决书上的,只有我们两个人的名字了。

林昭案子经过复查,在三个月以后,即1980年8月22日,由上海市高院宣判无罪,但原因是说因林昭反右后就受到刺激,患有精神病,被错判后精神病复发,而不应将发病期间行为当作反革命而处以极刑。

在1980年10月30日给母亲的信里,我写到对这个判决的看法:

梁炎武来信说北大纪律检查委员会找他去谈话,说北大要给林昭开追悼会,问他的意见,另外也问他对林昭平反判词的意见。梁的答复是说林60年就有精神病不合事实。我觉得这次林昭平反,阻力是在上海市高级法院。目前这个判决只是一个暂时的折中方案,因为大家心里都明白林并无精神病。现在不知北大的追悼会究竟怎么开法。

1981年3月,陈伟斯在《民主与法制》刊物上发表《林昭之死》一文,推动了对林昭的彻底平反。顾雁一直保存着这份刊物。

由于彭令范的申诉及各界努力,林昭案在1981年12月30日得到再审判决,这个判决纠正了前一个判决的错误说法,宣告林昭无罪,彻底平反。

我自己平反后,找过林昭的弟弟和妹妹,她弟弟还住在茂名南路的房子里,妹妹在医院的宿舍住。我和彭恩华的来往多一些,他当时在学法文,我送给他了两大本法文字典。到苏州,办林昭和她母亲的葬礼,送花圈,都是彭恩华来和我联系的。我、同时也代梁炎武,一起表达了我们的哀思。

1980年7月,离开兰州大学二十二年之后,我回到兰大物理系任教,从助教做起。因为师母的介绍,1981年7月,我与力学系的讲师顾淑贤结为伉俪。结婚之前,我给她看了我的平反判决书,还有陈伟斯在1981年3月发表在《民主与法治》上的那篇纪念林昭的文章。

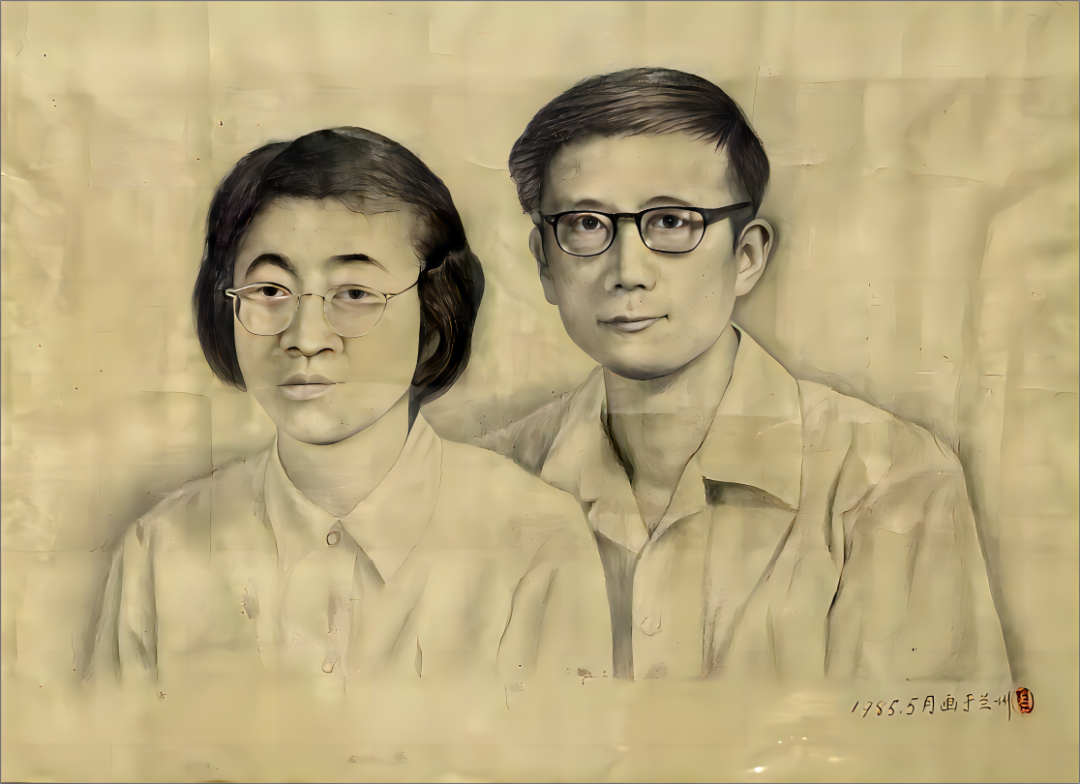

顾淑贤与顾雁,顾雁母亲孙缦真根据儿媳与儿子的结婚照绘看,1985年5月于兰州

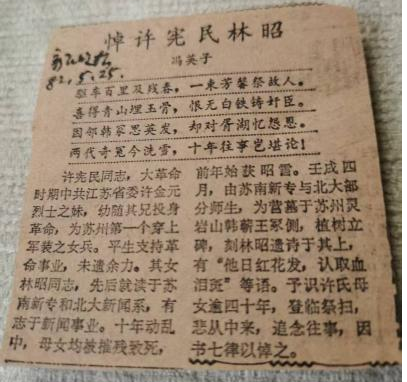

1982年5月25日,《新民晚报》上刊载了冯英子的短文《悼许宪民林昭》,母亲将剪报寄给了我。

我从文中得知,林昭在苏南新专和北大的部分校友,在苏州灵岩山韩蕲王冢侧,为林昭与她母亲营墓建碑了。

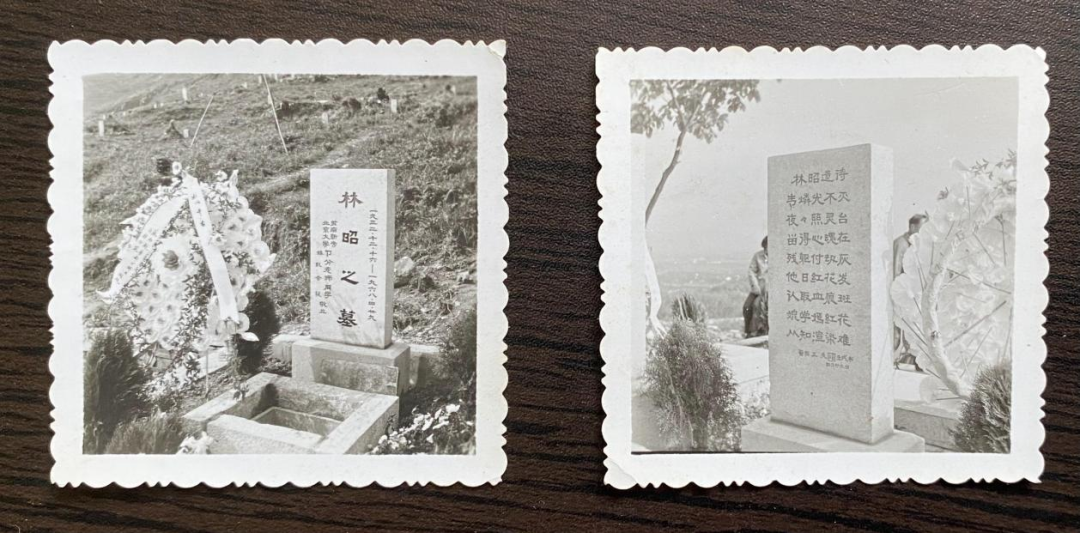

倪竞雄寄来林昭墓地照片,1982年。

是淑贤提出来的:我们到苏州去纪念林昭。她说,你应该要去一次。当年8月,暑假期间,我们去了苏州,淑贤买了好多香烛带去灵岩。那时林昭的墓地还很小,就是一块碑而已。

结婚前,我向母亲要一个东西。我记得,小时候家里境况比较好的时候,父亲到南京路的首饰店买了一个翡翠的珠宝给母亲。母亲一直为我留着,哥哥和妹妹结婚,她都没有给他们。

那些年我在西宁,林昭罹难,他们还不知道。这个最好的、最贵重的纪念品,母亲说留给林昭。

2025年4月7日初稿,8月11-19日再改。