王丹/ 镜专栏 转自作者脸书

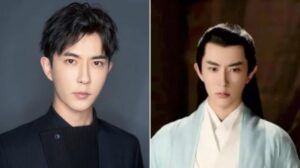

在中国的公共舆论场中,每当发生涉及公众人物的突发事件时,总会引发强烈的社会关注与广泛的舆论震荡。近期演员于朦胧坠楼身亡的消息,再次成为这种情绪集中释放的触发点。官方在事件发生后迅速公布了调查结果,认定其系酒后意外坠楼,排除刑事案件,家属亦表示无异议。然而,尽管结论看似明确,社会舆论却并未因此平息。反之,公众的质疑与不安情绪却在网络上持续扩散,讨论的热度与强度远超一般娱乐新闻。这一现象本身,揭示了社会对生命价值、司法透明度以及舆论空间的深刻焦虑。

首先,评论者在事件过后继续发声,往往会被质疑是在「借热点」。然而,正是在热点逐渐退去时,持续的讨论才显得格外必要。社会关切的目的从来不只是为了追逐流量,而是希望防止一个公共事件被迅速淹没在遗忘中。如果公众沉默,事件很快会被归入「意外」或「个案」,最终不了了之。舆论的持续存在,本质上是社会对制度透明与权力问责的呼吁。这种坚持「不要让热点消失」的意愿,体现出公众对真相的强烈渴求,也反映出中国社会在某些突发事件中缺乏持久公开讨论渠道的现实困境。舆论的延续,不是炒作,而是公民社会在有限空间内对公共性的守护。

更为值得注意的是,事件中最令人不安的并非单纯的死亡结论,而是围绕舆论的管理方式。大量网友的质疑性评论被删除,相关话题被降温甚至屏蔽,一些媒体人发声后很快遭遇「内容消失」。在官方叙事中,这些举措被解释为「打击谣言」,但在公众眼中,这种对质疑声音的封锁本身,恰恰成为怀疑事件存在问题的理由。一个本无疑点的事件,理应能够经受质疑与追问;如果结论确凿,完全可以通过公布调查细节、解释过程来回应公众,而不是压制疑问的存在。正如不少评论者所言,「如果没有问题,又何必怕质疑?」因此,限制讨论本身成为事件更大的疑点。压制言论带来的结果,是进一步削弱社会对司法与官方通报的信任感,使得人们更加倾向于相信「被隐藏」的叙事。

于朦胧之死触动公众神经的另一个原因在于,他不仅是一位明星,更首先是一个人。作为公众人物,他的艺术作品、舞台表现构成了社会记忆的一部分,但作为个体,他也有生命、情感与尊严。公众的关切并非基于他拥有明星身份,而是基于他作为「人」的存在。在社会情绪的逻辑中,对个体生命的重视与维护是最根本的要求。正是这种「人之为人」的共情,使得公众无法接受一个明星在公众视线中骤然消逝,却只留下模糊的「意外」解释。人们对直播录像中可能的「异常信号」、对他近期状态的种种揣测,固然存在误读的可能,但这种热烈的解读本身,体现出社会对于「他是否曾试图表达什么」以及「他是否被充分关注」的执念。这种执念不是猎奇,而是关乎生命尊严的追问。

进一步而言,公众之所以表现出如此强烈的不安,在于他们敏锐地意识到:如果一位拥有巨大流量与公众关注度的明星,都可能在一场突如其来的「意外」中失去生命,而其死亡原因仍笼罩在疑云之中,那么普通人的生命安全又能得到怎样的保障?明星尚且拥有数千万粉丝的持续追问与关注,而普通人却往往没有这样的「放大器」。当生命消逝时,如果调查结论仓促而模糊,如果质疑声音被迅速压制,如果相关细节不透明,普通人甚至连「被质疑」的机会都没有。公众之所以对这一事件格外敏感,正是因为它折射出社会普遍的不安全感:在现有制度下,普通人的生命是否能够得到同等程度的尊重与司法上的公正保障?

这种情绪在舆论场中的爆发极为强烈。从事件曝光至今,相关话题屡次登上热搜榜,阅读量以亿为单位计算。网友的讨论并非单纯停留在悲伤与惋惜层面,而是迅速转向对制度性问题的质疑:为何调查报告不公开?为何缺乏细节披露?为何质疑声音被消音?这种由个体死亡引发的集体情绪,显然已经超越了娱乐范畴,成为社会对司法透明度与公民权利保障的集体焦虑。这种焦虑不仅仅是对个案的反应,更是一种制度性不信任的体现。在社会心理层面,它表现为「如果连明星都不能免于被草率处理,那么我们这些普通人更无保障」的普遍不安。

事实上,这类情绪的背后,是司法公信力不足与舆论空间收缩共同作用的结果。在一个健康的公共治理体系中,个体死亡案件理应通过详尽透明的调查,向公众展示完整过程,回应社会疑虑。司法机关的权威,不是通过「禁止讨论」来维系,而是通过公开事实、提供证据来赢得信任。然而,当制度选择压制而非回应,结果必然是信任赤字的加深。人们感受到的不仅是对死亡真相的迷茫,更是对未来可能发生类似情境时自身处境的不安。这种集体性的不安情绪,反过来又进一步削弱社会的稳定性与制度的合法性。

因此,于朦胧之死并非孤立事件,而是一个社会缩影。它让我们看到,在权力、舆论与司法的互动中,公众最迫切的需求是透明与公正。如果缺乏透明,死亡就无法被彻底解释;如果缺乏公正,生命就无法被真正尊重。当公众持续追问并表达质疑时,这种行为本身并非对司法的破坏,而恰恰是社会维持信任的必需条件。只有当质疑被允许存在,只有当讨论能够展开,社会才会真正相信调查结果的可靠性。

从学理上说,舆论监督是现代社会治理的重要组成部分。哈伯马斯所强调的「公共领域」,其核心价值在于保障公民能够就公共事务进行自由讨论,以此形成社会的理性共识。在这一逻辑下,压制讨论不仅无法消解疑虑,反而会放大不信任感,导致集体情绪的持续波动。于朦胧事件引发的舆情表明,中国社会当前面临的一个重要课题,正是如何在保障社会稳定与维护公民表达权之间取得平衡。如果选择压制而非回应,那么每一次类似事件都会成为新的社会震荡点。

总之,于朦胧的死亡,已经远远超出了一个明星个体的范畴。它成为社会公众情绪的集体出口,成为检视制度透明度与司法公信力的一面镜子。我们之所以要持续追问,不是为了消耗社会注意力,而是为了避免社会信任进一步流失。只有当制度能够以开放与透明回应质疑,才能让公众在面对死亡与不安时,获得最起码的安全感与尊严感。否则,公众的疑虑与不满将持续累积,成为社会整体情绪波动的重要来源。于朦胧之死所折射出的,正是这一深层次的社会矛盾与制度困境。它提醒我们:在生命与真相的问题上,沉默与遗忘从不是答案,回应与公开才是社会走向成熟的唯一道路。