【 金钟按:本文为纪念万润南先生(1946-2025)而作。 2006年他曾应邀为开放杂志撰写他的文革回忆录八篇。包括他在清华大学参与的文革初期实况、个人家庭背景、和胡锦涛、罗征启等人的关系、与刘少奇女儿刘涛的婚姻始末……有独特史料价值和可读性。并收入他300篇回忆录之〈清华岁月〉中,(另有〈四通故事〉与〈流亡生涯〉)。万润南的故事,在中国当代三个不同性质的历史时期,留下痕迹,值得关注。 】

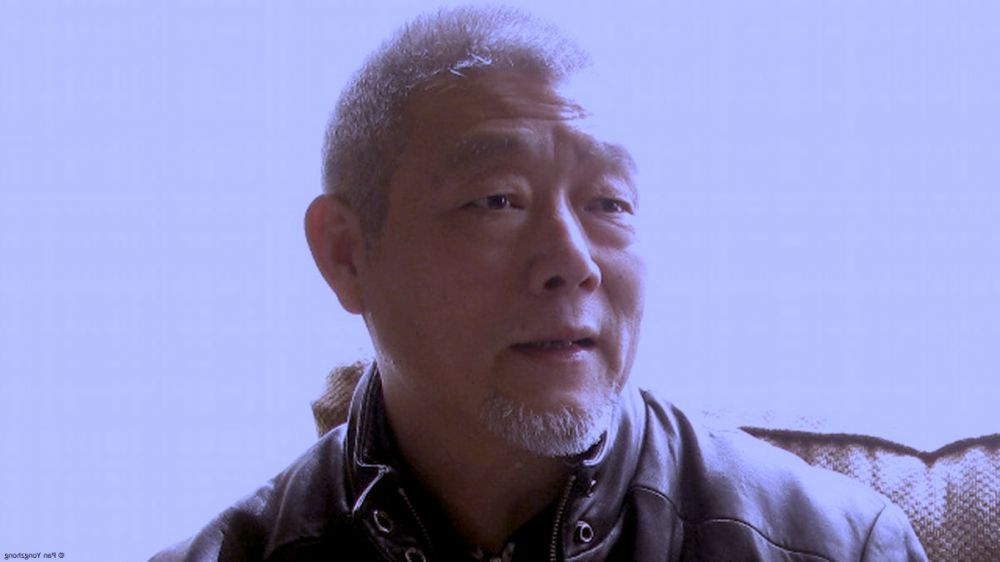

2005年金钟(中)路过巴黎。万润南李玉夫妇(左2,4)在他们经营的富临酒家宴请一班好友相会。

万润南病逝后,流亡海外的朋友们都在怀念他。我和他没有很多的个人交往,「六四」后在纽约、1995年在巴黎,都有过聚会,印象斯文寡言,不像一个舞大旗的民阵主席。因为做杂志需要,也曾多次向他约稿,多数是关于民运中的一些争论。直到2006年,值文革四十年,他的资历超过以「八九民运」为主体的海外民运界。不期然成为《开放杂志》的撰稿人 。

媒体惯例,是按时间表作文章,逢五逢十特别热闹。 2006年5月,我们特设专题,研讨「文革」这个说不完的故事,香港左派右派都无法回避。 《开放》将万润南的文章《我的学长胡锦涛》列为首选。 胡已在2002年接班成为中共领导人,早成为香港舆论的焦点。但还没有如万这样「和他有过一段相当亲密的接触」的人的回忆发表。接着我邀请他写他的文革故事,他同意。于是他每月一篇,连载于2006年6月起的开放杂志上。他的文章坦诚,有独特的可读性。由于他的低调性格,在他已离世后,我发现不少转贴都来自他二十年前的连载自述。作为他的前任编者。感慨追思之余,应该对这样杰出的时代之子,作出新的评介,也是对一段被权势扭曲的历史的补正。

胡锦涛和老万(我们的昵称)的清华大学背景,竟隐藏着一个中共权力场的港湾。他俩1960、1964先后入清华、到1966年都毕业被留校参加文革。 1968又同时离校,分配工作,分别去了甘肃刘家峡和承德铁路局。是六十年代幸运的知识分子典型 : 避过反右和大饥荒,在文革前受完高等教育。我重读他的遗作,有温故知新之感,也是愚生求知的难忘一课。

🟦踏入清华园的南方富乡子弟

那个时间段,虽有毛反修反苏步步升级,九评出笼,气氛尚没有文革那样疯狂窒息。毛已提出「培养共产主义接班人」的口号,清华校长蒋南翔却提出:「清华培养的学生,要在二十年后的国家政治中起骨干的作用。」蒋校长的方法是以「政治辅导员」制度,培养出「听话、出活」的人才。他在 「文艺社团」选了四名辅导员。重点是印甫盛、胡锦涛二人,万润南只是社团的活跃分子,在印胡二学长的领导下。万评说,蒋校长的理想也算不错:二十年内出了胡锦涛等四名政治局常委。

胡锦涛在1964年入党,积极参与周恩来主导的造神歌舞剧《东方红》演出。文革初期加入过井岗山414兵团,没有深度参与造反。老万因出身不红,只是「小爬虫」靠边站。但可以参与旁观热闹。开心的记录是在大串连时,他和胡锦涛一道从重庆乘船游览而下,胡在南京、万在上海分别登陆回家探亲。 一路上,胡只管照护他,不谈文革。老万说,胡在文革中就是低调随和,与人为善,符合接班人要求的「逍遥派」。 1987年,老万主办「四通」已有名气,趁贵州开会之机,去看望已是省委书记的胡锦涛。见他办公室依然简朴,谈话谨慎,送了他两瓶茅台酒而别。

万润南文革初,已是64届土木建筑系读完的工程师。他出生在江苏宜兴这个有耕读传统的名邑,父亲是上海汇丰银行的职员。他形容家风厚道,与邻和睦,「从未与人红过脸」,说了一个母亲的故事:某年秋,母晒缎子丝绸棉袄于屋外,收衫时却遗失,四寻不得。过久后,被母发现邻居阿婶一日穿着,露出了该袄的绣花边……母见其欲盖弥彰,反而自感不安,便拉婶入家内,打开衣箱说,有些过时的好衫,你可以随便挑吧。于是阿婶鱼目混珠、不觉尴尬……母事后跟润南说:「人有时会做错事的,千万不要伤他的面子,伤面子如伤他的心,有时候就是绝了一个人的路。」老万说,他一直记得母亲的教诲。

有如此教养的成熟大学生,当然藐视文革,一位造反派头头朱成昭,比他更聪明,对他说文革:「导演是骗子、演员是疯子、观众是傻子」。他认为是「很经典的独立思考」。北大清华是中央领导关注的文革样板。 1966年7、8月,周恩来接见清华师生二十多次、亲临4次。万润南三次近距离观察到这位大国总理,尤其8月18日毛首次接见红卫兵,林刘周都随行,清华队伍靠得很近。他不忘两个细节:一是毛林出场,林走得太快,要超过毛了,周连忙上去,扯住林彪的军装后摆,林几乎要跌倒,周才松手。然后停住,等毛上前,周才和群众跟上。二是毛在检阅中曾将刘少奇拉到身边,状似亲切诚恳,刘亦俯耳躬听。万很好奇,后刘家人告知,是毛在做刘的工作:不要因派工作组背包袱,是为党担过。回去和光美、孩子们说清楚……刘竟信以为真。万说,一周一刘,一个厉害,一个愚忠,都不得了!

🟦在红色恐怖中接受洗练

至于江青,老万听过她的讲话,一次在北大,上万人的会上,都是空话、套话,令人恶心。竟然将毛家媳妇的事拿来讲,还声泪俱下。万润南甚至有一次看宣扬江青的文章,因其夸张肉麻,引起全身一阵阵起鸡皮疙瘩,后来竟然想起这妖精,胳膊就会起鸡皮疙瘩——害得他请蒋世俊同学的表哥脑外科医生就诊,一段时间后,才消失 (此症在美国称为Hives)……老万说,他这些经历虽然没有死于红色恐怖的那些人的悲惨,但是我个人真实的不会忘记的故事。他准备写三本书:清华岁月100篇、四通故事100篇、流亡生涯100篇。现在先挑几篇,给杂志发表。

老万见《开放》发表一篇批判刘宾雁的文章,内心对「非白即黑」的看法很反感。终于写了一篇沉痛的文章(开放杂志2006-3月号),他自省道:「我们这代人完全是在党文化教育下成长的,虽说因六四在政治上和共产党分道扬镳了,但一开口、一举手、一抬足处处是党文化的印记,所以会招来许多口诛笔伐。」他赞扬宾雁:「每个人心中都有一个小毛泽东的警语, 道出了根除心中贼的长期和艰难。」又以苏东波,西欧左派退潮为例,指中共只认第一种忠诚,否则就是反党、叛党。鼓吹「第二种忠诚」,不正是鼓吹反党叛党吗?

万润南记得清华园里的「红色恐怖」,描述了「血统论对联」(老子英雄儿好汉、老子反动儿混蛋)的最初疯狂。对谭力夫(后任故宫博物院党委书记)明明无理,却那样雄辩、极具煽动力,感到非常彷徨、沮丧。例如谭说:「地主儿子想到土改,躱在被子里磨牙的声音,我们都可听到,这就叫阶级烙印!」幸好有了一个遇罗克。是老万心中的英雄。他推崇遇罗克的《出身论》写得那么透彻和准确。和同时代的马丁路德一样伟大和不幸被杀。老万说他也有一个梦:每年三月五日,成为全国的「遇罗克日」。激励一代代中国人说真话。他说,今天年轻人已经不知道什么是文化大革命。最简单的解释就是「大革文化的命」。

关于清华文革初期的暴力造反,骂人打人,老万说有一种生理性的厌恶,老毛在天安门城楼一句「要武嘛!」就把人的兽性激发到近乎疯狂。一个个如花似玉的小姑娘,一张口就是「滚你妈的蛋!」打起人来那股狠劲,他永不会忘记拆毁伟观的「二校门」的那天(1966-8-24),他在现场。那是清华红卫兵的第一场浩劫。他们用汽车拉倒校门,再要「党委、黑帮」来清理废墟——有的满脸墨汁,有的阴阳头。挂牌子、戴高帽。红卫兵监视、殴打。最惨者李传信(十八年后清华党委书记)。何东昌腿被打伤,被迫在地上爬行(十六年后的高 校部长)……。文革中清华被打的人无数,死了二十九人。这是大场面。小场面呢,老万记得在南下串连的火车上,一个小女生押送一位挂牌的头发花白的「地主婆」。她特意让老人站在车厢交接处,每当车晃动老人想移动一下,女红卫兵就挥舞皮带抽打她……老万说,没有人制止,包括他本人。他对自己怯弱,无言可悔。

🟦罗征启:一曲失败的莫扎特乐章

万润南的文革回忆,没有回避自己的角色。他当时是清华三个「修正主义苗圃」中的文艺社团成员(另两个是辅导员、体育队),是校刊的文艺副刊编辑。 「文艺社团」组织较杂,支部书记印甫盛、团长胡锦涛。他们上面还有一位罗征启:校党委宣传部副部长。从出生年龄看,万润南最小1946年、印甫盛1944年、胡锦涛1942年、罗征启老师1934年。这个系列,可以说是毛邓时代,一支权力边缘的别动队。他们没有太子党的血统,有被称为团派的因缘。万润南和他们并无政治上的标记,却有一点文化上的瓜葛。

文革后任清华党委书记的罗征启。是老万的思想老师,被陈云贬放深圳。

那就是令老万难忘的「莫扎特音乐与入党谈话」,成为他清华岁月里一段「和谐的乐章」。万润南在清华大约五年。虽然他在高中连续三年是学生会主席,进入清华两年却不算「积极分子」。 1966年初,他已买好车票回家探亲。突然通知他开会讨论他的入党问题。他才知道入党介绍人是罗征启、印甫盛。返校后,通知他入党已经通过。介绍人罗征启要和他谈话。这是规矩,新党员照例要接受一次入教的共产神父的训示。 ……去到罗家,这位宣传部高干看到万润南有点紧张,脸发红,笑了笑,他毕竟比万大十二岁。他给了小万一个意外的提议:

「万润南,想不想听莫扎特?」万对此哑然。罗放唱片,并自己拉起小提琴伴奏。万回忆道:「我不懂音乐,只能用心感受。那天,罗征启没有告诉我什么是共产主义,却给我启蒙了莫扎特。」那优雅、柔情、活泼的跳跃、紧凑的快板……万开始打量「这个不同凡响的党官」,「他帅得有点像拜伦,有一股贵族气。」——老万说,他把入党写得这样轻松,没有夸张,早听说罗老师的小提琴出色。那时一个角落的浪漫,不足为怪(令人想起苏共批判萧斯塔科维奇时,政治局委员日丹诺夫竟能上台弹奏萧乐曲中的有误之处)……文革一来,罗征启就成了被打倒的黑帮,印甫盛是黑帮爪牙。万润南则为被罗毒害的青年。罗被抄家,一些精美的西方美术画册,被批判为「罗征启的丑恶灵魂」。 蒯大富在清华不可一世时,罗因是蒋校长的笔杆子,曾被酷刑批斗,夜逃昌平。其弟在批斗中死去。武斗升级,老万参与将罗转移广东汕头,后返校,又遭狠斗,江青手下的「迟群小谢」欲拉拢罗未得。

万润南说,中国本来可以有一位不怕自由化的总书记,他指的是罗征启。事缘文革后,罗出任清华党委副书记。在胡耀邦的第三梯队之前,接任团中央书记,并成为第一批入中央党校学习的重点培养接班的小组组长(田纪云、尉健行等为成员)但罗的仕途遭到挫败。因一封致陈云的信,反映其子陈元欲私占留美名额,被陈云大骂,「清华造反派不可重用」(罗曾协助万润南起草「414思潮必胜」,毛亲予否定)。陈元遂转社科院,罗亦派往深圳办大学,任深大校长。 1989年北京学运起,罗又表态要求结束垂帘听政、召开人大问责李鹏——结果被定性为「官办动乱」,罚以「双开」。朋友形容他「一无所有、只余夫人」。

印甫盛,科技能力极强。他走了电脑开发之路。并引导万润南学软件编程序,1984年联络万润南、沈国钧等七人,二万元起家,在海淀成立四通公司,万任总经理,请段永基合作,将日本打印机改造成可以打印中文,畅销各地,大赚二十多万元。三年后营业额达到五亿元, 1988年达10亿元,分公司百余家。成为排名第一的信息产业。中国民营企业的象征,并引起国际的重视……直到介入六四事件。万润南这样调笑地概括他在中国的历程——「我不经意就入了党,一不小心创办了四通。」和胡锦涛的关系呢?他这样交代:「1989年政治风波后,我们的人生轨迹趋于两极。但在我内心深处,还是默默地祝福他。 能顺利接班,然后能有所作为。」他说,听到他派人去了解欧洲社会民主党时,会燃起某种希望;然而看到他「学古巴朝鲜」的讲话(刊于开放杂志2004年12月),又让人极度失望。

🟦和刘涛的一段传奇姻缘

老万是一个心地开阔、善解人意的人。他对香港新闻界有相当的了解。记得我向他约稿时,特别提到他和刘少奇女儿的婚姻事,我问得很客气,因为这是他的私人领域。他表示没有问题。事情涉及刘家,一个国家主席的事。稿子来到,写得很坦直,虽然不是倾囊而出,但足以使读者满意,尤其是背景令人叹息。刘涛是刘少奇和前妻王前的女儿,清华自动系九班生,开始造反时,批蒋南翔,风头超激,刘少奇遭殃后,又贴出两张败坏刘名声的大字报,一时沉沦。老万做校刊副刊编辑中有位女生傅烈和刘涛是室友,她们如姐妹,比万年纪大两岁。傅告诉万,同学们都不理刘涛了,她也要和她划清界限。万润南表示:「不可以,你们是朋友,不只是同学,会伤害她很大,朋友就是要在患难时见真情。」

真是「一语定乾坤」。这句话给了刘涛母亲王前很大震撼。王前执意要见这位敢于同情刘少奇的勇士万润南。他们见了。王前非常满意,「对我热情得不得了。夜深了,还不让走」。 (王前丈夫聂真也是黑帮,岂敢夜容生客?)只得由刘涛陪万出去找个「栖身之处」。最后在一片黑暗中,找到西直门火车站候车室。万写道:「这是我们度过的第一个良宵」。不必追问他们的情踪……王前这位心如火急的亲家,已经迈出决定性的一步:她不征求万润南的意见,就给清华领导(工宣队)写了一封信,「宣布我是刘涛的男朋友。我的那层窗户纸,就这样给王前捅破了。」消息传开,清华园所有的人都大吃一惊。成为1968年校园八卦新闻。万润南以红楼梦的「好了歌」敷衍其事。他才22岁。被分配在北京铁路局承德机务段工作。王前则迫不及待安排他们「生米煮成熟饭」。万感到好像有天鹅怕蛤蟆飞走的隐衷。这对被「包办」的夫妇在承德住下来。

从交友、结婚、生子、前后共四年。两人生活在政治压力下,不知道有什么快乐的事。 1972年他们谈成分手。刘涛回到北京。原因何在? 这场落难公主和穷小子的婚姻,必然带着那个时代的戏剧性。那时,红卫兵被赶下乡、刘少奇惨死、林彪叛逃苏联——显示一个重要的转折出现,党内外都看到文革的失败。开始「落实政策」。王前母女怎样重审她们的遭遇呢?万润南给刘涛与弟妹讲过:「我从来不相信刘头上的三顶帽子(叛徒、内奸、工贼)……不超过二十年,你们父亲的问题肯定会平反。」他的预见来自苏联的先例,布哈林等被史达林杀头的反党分子,后来都平反了,因为罪名太荒谬。他从王前家里看过不少「内部读物」(包括斯特朗、第三帝国的兴亡等等)。常常想,毛时代不过去,是没有希望的。他知道王前十七岁嫁给刘少奇,十八岁生刘涛,现才四十出头,一定会有很多想法。那年头年轻人能知道水有多深呢?万对王前有好感:「可怜天下父母心」。 (按:1976年毛死之际,刘涛和男友策划从云南偷渡出境失败,被拘二年获释,据官传她带着资料企图出逃美国「出卖自己」。事后无人问津。——可能欲步史达林女儿后尘……)

万润南接着写了一段留苏的异国婚姻,文革中无端打成「苏修特务」而活活拆散的悲剧。他看到这种天天包围着你的无奈,独身在承德,1972-1978,长达八年。 「 24岁到32岁,是绚丽的人生,却成了我的沉潜处、伤心地。」他带着儿子万方,除了读书,就是每天听《美国之音》(包括它的音乐)。上班不久,当了铁路中学教师。每年铁路局有一张免费票回上海探亲,也备感落寞。一次巧会中学女同学。两人一见如故。彼此倾诉虚度年华的苦闷,天天在上海「压马路」,将两公里的肇家浜林荫路,走到旷野,只见天上一轮弯月。他俩想在一起,柔情眷永。但要她放弃上海户口,去到承德山沟里。又是茫茫遗恨……。

和毛女合影(原载开放杂志)、在其父旧居前。

🟦万润南调回北京

万润南调回北京,是1978年中共三中全会决定调整经济体制后,进入中科院计算中心的事,作为一名软件工程师,1980年为进口日本电脑而首次出国东瀛、美国进修……大踏步展开他在信息业的宏图大志,创建四通,一飞冲天。直到六四。他的粉丝怀念这位「曾令世界惊艳的中关村儒商, 将军一去,大树飘零」。

——这篇文字来自于老万自述的青春物语,充满了齐瓦哥式的一个残酷时代的内心压抑和真实的观感 。在命运的作弄下,老万没有放弃的是他的文学嗜好,他有一首词在记忆中留下来,描写他和刘涛的那段姻缘:《偏向绝处飞》

💕昨怨鹊桥短,今恨银河遥,寒夜漫天雾绕,

初会三角岛、同是混世先知鸟,比翼何必曾同巢。

双飞上九霄、偏向绝处飞、心比天还高。

相聚欢,别离恨,虎狼嚎。

恨心相逼,一腔怒火冲天烧。

痴情两相依偎,无语泪湿双襟,驿站度良宵。

谁言冬夜长,神鸟啼破晓。

作者:金钟

2025-10-24 纽约

【光传媒首发,转载请标明出处:www.ipkmedia.com 】

【作者文章观点不代表本网立场】