蓝房子 李笠 摄

1

值得回味的记忆?那就从一首诗开始吧:

27度。晴。波罗的海的风掀弄桌布

酒杯,威士忌,三文鱼,面包,土豆沙拉

在蓝天下的花园里闪耀。你

穿着件白衬衣,两个纽扣解开

风吹来,把衬衣吹成海上颤动的帆

我们喝酒。不,航海。“最后几天

托马斯开始通宵达旦地喝酒,写诗

他清楚自己已不可能返回祖国……”

你边说,边大口喝着威士忌

仿佛刚做过手术的心脏已忘记了痛

“奥维德确实伟大,但维吉尔

无疑是那个时代最了不起的诗人……”

你卷着大舌头的俄国英语

喷成一眼罗马喷泉,一连串古罗马诗人

谦和的特朗斯特罗姆在凝神倾听

北岛,你不屑一顾的中国诗歌之窗

耷拉着窗帘。但,喷泉在喷

根本不顾天气的好坏,游人的多少

水柱如月光飘散:“诗,说到底

无非是喷泉,用清澈净化尘世的污浊

清澈是识,是孤,是傲……”

十五年刀光一闪。你离开了人世,特翁

中风失语,与我经常一起赌博的北岛

返回了祖国,虽然他诗中的“背景”

并没有改变。我,你的忠实读者

此刻回到同一座花园——蓝房子

我在花园伫立,顾盼,忽然见你

手托下巴,侧卧草丛,聆听树上

一只杜鹃的鸣啼。大地托着一尊自在的雕像

这首诗写于2006年,纪录了1990年夏的一次难得的聚会,同时讲了三个人,或者说四个人的不同归宿。

1990年8月初的一天,也就是去蓝房子拜见特朗斯特罗姆的前两天,我和北岛又去了Monte Carlo,诺贝尔奖颁奖处——音乐厅对面的赌场。我和北岛常去那里。赌前,我们坐在门口那张红沙发上定神。北岛又递来几首新作,一声不吭,坐在对面,二郎腿不停抖晃。我认真地读着,一些似曾相识的意象,“火焰失血”……感觉一副扑克在我面前来回洗着。我继续认真往下读,“胡椒皇帝愤怒”。没读懂。“当完整的罪行进行时,钟表才会准时……”没感觉。诗,是这样写的吗?我耐着性子,琢磨诗中可能的深意。

“他们好像在大理石上播种”读到这里,我站了起来,撕下崇拜的面具:“人都疯了,还什么好像不好像,把‘好像’去掉!把与妻子做爱时用的安全套去掉!”我说。

北岛坐着,一声不吭。像个听取汇报的老支书。

那几个月,我和北岛经常在一起。他是一个非常怕孤独的人。有记者采访,就让我翻译。有时,他回答几句,让我随意发挥。有位记者笑着说:“汉语真简洁!”北岛后来回忆说:如果当时没有那些朋友,我一定会发疯。

这是一句大实话,它既是流亡北欧的中国诗人的自画像,也是中国文化的生动刻画:个体的软弱,没有独立精神,缺乏信念和理想。叫喊《我不相信》,那是年少气盛的渲泄,骨子里还是追名逐利,衣锦还乡的那套东西,比如:想方设法去接近各种奖项。

2

赌场烟雾缭绕,我们融入喧杂的人声。输了三百克朗。北岛开始抱怨运气:“今天不是赌的日子!”接着,他又输了两百。“不能再赌了!不能再赌了!”他嘟哝着,变成了一只泄气的皮球。但,赌,他忘了,就是写作。写作是冒险,对抗上帝或死神,做西西弗斯这种孤绝无助的人。我在不知不觉中赢了一千。顺手给了北岛三百。

“放开写!不要有顾忌!只有忘掉掌声和鲜花,诺贝尔奖才会拥抱你!”我说。

唉,怎么又……但感叹无用。这就是所谓“诗思之处诗不在,诗在之处诗不思!”你把钱压在5上,色子偏偏停在4上,你压8,色子又跑到了23或32上。每个数字都是一首诗,通往你向往的境界。但,这又是怎样的痛苦——色子偏偏停在你作品的对面,你被否定。你的诗——赌注,未能击中事物的要害。死神的手收走你桌上的赌注,如秋风横扫落叶。

“放开写!把痛苦化为更大的赌注,压在你相信的数字上!”我鼓励北岛。但轮盘是轮盘,西方人发明的游戏。我们喊“停!”它却依仍欢快地旋转。一阵雷声从星光里滚来:“听着,中国人,你们面对的不是体制,而是某种更高的东西。只有写出‘卑鄙是卑鄙者的墓志铭’,你们才能获得你们渴求的东西!”

我们心灰意冷地离开了赌场。那晚,我输了一万。

第二天,我们坐船去特朗斯特罗姆夏天别墅蓝房子去见布罗茨基。这是北岛第二次去仁玛岛。

船到了目的地。北岛一脚踩在岸上,一脚留在船上。“我看像,但不确定。”他说,一脸茫然,犹豫。

船上的高音喇叭在喊:“船要离开渡口了!”

北岛退回船上。船是母语,运载着命运。

我们站在船头。无法进入新大陆。“他坐在水下狭小的舱房里”,他在一首《无题》诗中写道,“词的流亡开始了”。

我望着翻滚的海水,天际,突然想到布罗茨基获诺奖的理由:它的诗歌“超越时空限制,无论在文学和敏感问题上,都充分显示出他广阔的思想和浓郁的诗意”。这是对一个诗人最好的评价。超越时空,对流亡者是挑战,绝大多数的流亡者都死在母语的防线上,抑或更准确地说,死于个人的局限。

3

我们错过了仁玛岛,来到了游人如织的沙子岛。我们找到一位当地人,老人看上去八十岁左右,把去见特朗斯特罗姆的事跟他说了一下。老人显然知道特朗斯特罗姆。瑞典人爱读诗歌,文学修养都很高。听说布罗茨基也在,等着一起吃中饭,他二话没说,开上小汽艇一路将我们送了过去。

我们在餐桌前坐下。布罗茨基一边喝着威士忌,一边口若悬河,如数家珍似地大谈古罗马诗人,谈维吉尔(相当于中国的屈原)对但丁的《神曲》的影响。而我的大脑闪过维吉尔的一些与唐诗不一样的充满哲思的经典诗句,比如:“苹果散落一地,但个个都在自己的树下。”布罗茨基的诗,也经常充满类似机智精准的比喻,譬如:能在浩海中游泳的人寥寥无几。

布罗茨基无疑是在流亡之浩海中的游泳人。他把流亡当做自己的家。他选择了宁可作自由国家的失败者,也不做专制国家的成功者,体现了屈原式的精神境界:鸷鸟之不群兮,宁溘死以流亡。

布罗茨基患有严重心脏病,但他在那天喝酒时所表现出来的兴奋,让你全然不会想到他的健康会出现危险。我看着他大口喝着威士忌,想象他在赌场的表现。他肯定不会缩手缩脚,患得患失。他一定会大胆下注,超脱自怜和抱怨的局限。

布罗茨基像一座罗马的喷泉在喷射着,对于只会汉语的北岛来说,显然是种压迫,甚至冒犯。后者在文章里表达过对布罗茨基的不满,说他傲慢。北岛坐在布罗茨基的斜对面,一言不发,神情沮丧。

“布罗茨基先生,听说你翻过唐诗,你对中国诗歌怎么看?”我问。“我读的不多,知道的很少。”布罗茨基回了一句,然后又谈起了但丁。

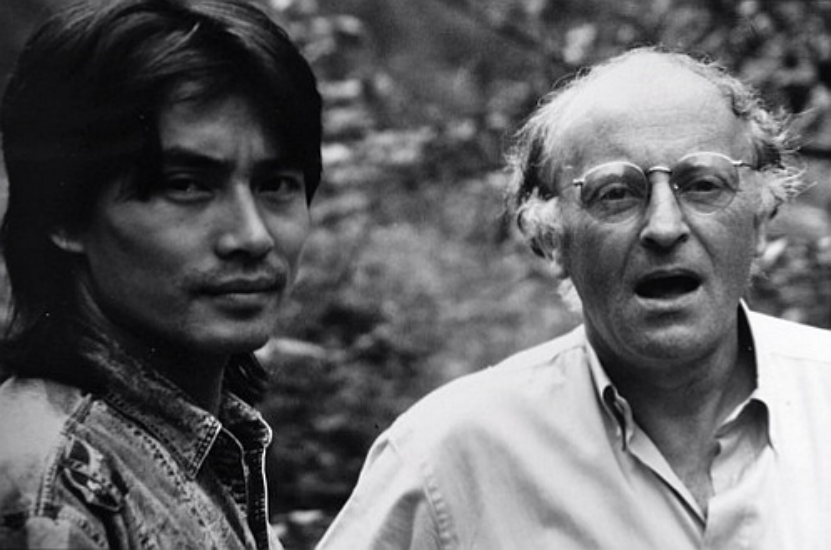

饭后,客人在花园里拍照。我让北岛帮我和布罗茨基合影。在北岛举相机的一瞬,布罗茨基示意让我侧身而站:“这样效果更好!”他说。

1990年8月布罗茨基与作者在蓝房子前 北岛 摄

1990年8月布罗茨基与作者在蓝房子前 北岛 摄

是,这一构图打破了平行站立的呆板。布罗茨基学过摄影,也是位摄影高手。拍完照,他在草坪侧身躺下,手撑着脑袋,听白桦树上的一只杜鹃鸣啼。这一姿势,不由让我想到了竹林七贤。

过了不久,布罗茨基和另外几个客人跟着托马斯去了海边游泳。北岛没去,怕他孤独,喜欢游泳的我留了下来。而北岛很快在躺椅上打起了瞌睡。

4

同年秋天,十几位中国流亡作家被邀请到斯德哥尔摩和瑞典作家对话。一群因政治逃离祖国的精英,在别人试图谈论文学与社会的关系,作家的责任和担当时,他们却闭口不谈政治。

他们谈纯诗,讲禅宗,说后现代与禅宗的关系,说禅宗对后现代的影响,好像禅宗是后现代的母亲,好像世界文明都来自于中国一千年前的四大发明。最后论坛成了鸡鸭对话。

北岛一言不发。沉默是金。另一个中国诗人抢着朗读自己新写的组诗,自称诗写得如何深刻,就像一个孩子在其父母面前炫耀自己用积木搭建的城堡。

一位瑞典青年诗人发了言,称北岛的诗歌是“第二次发明的自行车”,用现在流行语来说就是:山寨。

以写纯诗闻名的特朗斯特罗姆发了言,谈及新闻对诗歌的伤害。他认为诗人应该建立自己独特的语言,只有坚守独立人格和自由精神,才能写出真正的好作品。“语言与刽子手并肩而行/我们必须找到自己的语言”,他曾在《夜值》一诗里如此写道。然而这个写纯诗的瑞典诗人,在政治风云变幻莫测的上世纪七十年代,也写了一些带有鲜明政治色彩的诗歌,见诗集《看见黑暗》(1970)和《真理的障碍》(1978)。他在《波罗的海》这首长诗中揭露并批判了专制体制的黑暗:

音乐向一个人走去。他是作曲家,被演奏,成名,成为音乐学院的院长

但好景不长,他受到政府的审判

他的学生K被列为首席检察官

他受到威胁,降级,靠边……

他给自己看不懂的歌词谱曲——

用同样的方法

我们在假大空的合唱团里

表达着个人经历

离开这合唱团,也就是流亡的开始。因为流亡意味着精神独立。而布罗茨基则相信,无论在国内还是在国外,诗人都是永恒的“流亡者”。

流亡让你匿名,成为大海里的一块石头。没人为你献花鼓掌,把你当作明星。你除了你自己和你的语言之外,一无所有。你很可能沦落为北岛们那种自言自语的顾影自怜。

那天晚上,主办方安排了一场诗歌朗诵。我被排在倒数第二。北岛对我说:“你就别朗诵了,这样我们可以早点走,赌钱去。”我听了十分惊讶。靠,难道你北岛的赌博比别人的诗歌朗诵更为重要?”

和许多中国人一样,北岛并不懂得每个声音因其独一无二而必须受到尊重,或说得再确切一点:人是什么。我突然想到布罗茨基的话:“重要的并不是一个人用什么样的语言说话,而在于他说的是什么。”

2001年特朗斯特罗姆与作者在故宫

5

有很长一段时间,我迷上了布罗茨基的诗歌。他的诗与中国诗歌借助意象委婉曲折表达诗思的传统不同,与特朗斯特罗姆王维式的禅诗风格几乎有着天壤之别,尽管两者都善于在简单和平常的现象中发现超验的细节。我在1988年翻译过布罗茨基的早期诗歌,其中的一首是他的代表作《悼邓恩》。他巴洛克风格的诗作是智力和经验的结晶,意象之精确,让人读了心神为之一振。

有缘接触他的诗,要感谢1987年10月中旬的一天。当时布罗茨基在乌普萨拉大学演讲。我和特朗斯特罗姆还有他的大女儿艾玛在台下。他们是多年的朋友,都是波罗的海的子孙,经常在夏天见面。讲台上的布罗茨基,像牧师布道一样背着自己的诗作,给人一种中流砥柱的感觉,仿佛他正在与愚蠢或独裁者搏斗。

朗诵后,观众提问,其中有人问他为什么那么迷恋押韵。布罗茨基说(大意):押韵是语言的心跳,它给诗歌带来音乐性,从而让诗歌容易被记住。他的英语带着浓烈的俄语腔,有时不停地重复着同一个意思。

主持人,乌普萨拉大学的一个教授,觉得他的观点固执,强迫,近似于专制。他让台下的托马斯∙特朗斯特罗姆谈谈自己的看法。托马斯一个健步登上台,布罗茨基恭敬让座。托马斯说:“我也写古体诗,但不押韵。押不押韵,是一个民主——个人喜好之事,应由诗人自己决定(大意)。”

一个多小时的朗诵和演讲很快结束了,艾玛把我带到布罗茨基和他的瑞典语译者跟前,寒暄了一下。他们给了我一本瑞典语版的布罗茨基早期诗作。

6

布罗茨基与北岛面对面坐着,但双方彼此无语。两种不同的语言和格局在对峙。

布罗茨基用手抓起一块三文鱼,把话题转到威尔士诗人狄兰∙托马斯那里,谈了很长时间,并引用了他的几行诗:“独角兽似的邪恶刺穿他们的身躯/纵然粉身碎骨,他们也不会屈服/死亡并非所向披靡。”

布罗茨基如此津津乐道这位死于他乡的威尔士诗人,可能别有一番滋味。他被驱逐出苏联后,一直没有回过自己的祖国,即便在苏联解体,“背景”已变的情况下,他也拒而无返。而坐在他对面,写下“只有改变背景,你才能够返回故乡”的中国诗人却返回了故乡,尽管背景没有任何改变。

流亡是一面镜子。布罗茨基认为流亡使人更加自由,让你去求索,明白自己的遭遇,从而更好地认识自己。

流亡,说到底,就是当一个失败者,因为自由高于一切。

做一个自由人,但又担心失去鲜花和掌声,是多么的可悲。

终于,北岛回国了。布罗茨基,选择了客死他邦。

注:

1.狄兰∙托马斯(Dylan Tomas,1914—1953),英国籍威尔士诗人

2.《失败之书》:北岛海外版的《蓝房子》

蓝房子 李笠 摄