寻找飘荡的忠魂

前言

去年今日,清晨六时,我们这支一行六人、迷你版的远征军在浙江诸暨集结完毕,启程开始历时十四天,自驾行程八千公里的寻访、祭拜忠魂之旅。

一路叩拜,一路洒泪,一路血脉贲张!万里远征,所受到的震撼堪称撕心裂肺。

回到诸暨后仍是沉浸其中久久无法释怀,于是从回程后第五天开始动笔,连续三个晚上,一气写成长文《寻找飘荡的忠魂》。

拙文在智国兄公众号《老赵的记事本》首发后,以掀起了滔天巨浪来形容并不为过,国家顶级媒体,国内所有知名网站,台湾、香港报纸杂志,美国、澳大利亚华人网站、报纸均纷纷加入转载大军,仅两家知名网站及微信公众号有显示的阅读量已达78万多,本文阅读者数百万,几无悬念。(有关拙文创作过程及发布后的反响另有《后记》一篇叙述,此处不再赘述)。

长风浩荡,忠魂浩荡,佑我中华民族与亡国灭族之灾擦肩而过。

我们,世世代代不能忘记先烈大恩!

这一趟意义非凡的寻访忠魂之旅及由此写就的《寻找飘荡的忠魂》是我大半辈子人生经历中做过的最有意义的事,没有之一。

正因为如此,我在今年初首开私人公众号时几乎不假思索,用了寻找飘荡的忠魂作公众号名。此文在我心目中分量之重,于此可见一斑。

今逢寻找忠魂之旅一周年,特在自家公众号发布此文,读者诸君如因阅读此文而关注这段中华民族全民抗战的泣血悲歌历史,本人感激不尽。

文章登载于美国纽约《华新社华尔街报》,点击文末左下角“阅读原文”

文章来源:微信公众号:远 征 大 酒 店

微信公众号:寻找飘荡的忠魂

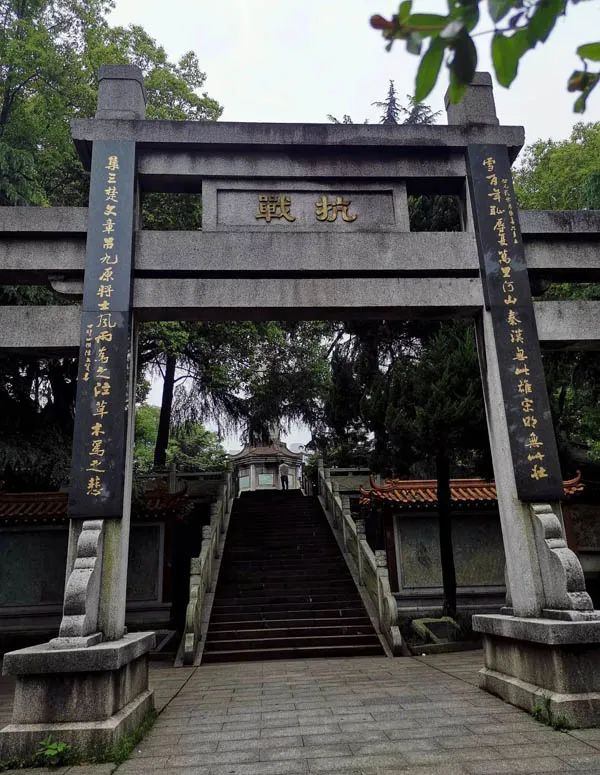

上联: 雪百年耻辱复万里河山秦汉无此雄宋明无此壮

下联: 集三楚文章吊九原将士风雨为之泣草木为之悲

横批:抗战

——衡阳抗战纪念城牌坊楹联 敬录于此

自从十年前开始参与关爱抗战老兵活动,关注国军正面战场抗战历史以来,我一直认为:大至国家民族,小至黎民百姓,能享受现在安逸祥和的生活,那是拜七十多年前那场全民抗战胜利所赐,365万忠勇将士的牺牲(其中作战伤亡3227926人,军中病亡422479人),才使中华民族与亡国灭族之灾擦肩而过。七十多年来,中华大地上一定有飘荡的忠魂在保佑着我们,当年,英勇的父辈舍命搏杀,如今,他们化作飘荡的忠魂,一定在天上深沉地注视着自己为之浴血奋战的土地。

我们,世世代代欠他们还不完的恩情!

所以,这十来年中,我心心念念,想去几个抗战最为惨烈的主战场,凭吊忠魂,祭拜英烈。但人到中年,忙碌为稻粱所谋,终难成行。此次觉得不能再拖,抛却一切杂务,一行六人自驾,历时十四天,行程八千公里,带足纸钱、香烛和特意从茅台镇国军忠良之后处定制的中国远征军纪念酒,凭吊六处当年抗日血战地,烧香、洒酒、叩拜英烈,看望老兵,拜会远征军将领后代,终于一偿夙愿。

石 牌

5月6日,我们日行1000多公里,清晨从浙江诸暨出发,晚上到了湖北宜昌石牌。

第一站选在石牌不是没有理由的。

以石牌在抗战中的地位,它本该名满天下的,现在却显得寂寂无名,以致于我们到达宜昌后,故意找三个年轻人询问,均不知近在咫尺的石牌,更不知七十多年前那场惨烈的石牌保卫战。

1943年,抗日战争到了最艰难的时刻,大部分国土沦丧,日寇的铁蹄已肆意地蹂躏着积贫积弱的中华大地,国民政府迁都重庆后,仍在指挥着广大军民作殊死的抵抗,于是,日寇必欲攻占重庆这一抗战的最后精神支柱和指挥中枢。以当时的交通条件,攻打重庆必须溯长江而上,而作为拱卫陪都的第一条天然屏障,小小的长江石牌要塞就成了牵一发而动全身,关系到全国抗战生死存亡的险要之地。

石牌,因长江西陵峡南象鼻山上一类似令牌的巨石而得名,它高40米,顶宽12米,厚4米,重达4300余吨。长江因山势阻拦在这里突然右拐110度,构成天然战争天堑,自古以来,它就是据守长江的天险。

一方志在必得,一方拼命死守。不足百户的小小石牌村便避无可避地成了血肉磨坊。

鉴于石牌对重庆乃至全国抗战的重要性,国民政府主席蒋介石发出了军事第一、第六战区第一、石牌要塞第一的宏大战略构想,1944年5月22日,事必躬亲的蒋先生又亲自发来手令:“石牌要塞应指令一师死守。”

天降大任于斯人也!

于是,第十八军第十一师师长、年轻儒雅的胡琏将军,以置之死地而后生的英雄气概被历史的滔天巨浪裹挟着登上了血雨腥风的前台。

十一师官兵集体誓师

十一师官兵集体誓师

胡琏将军

胡琏将军

胡琏深知整个石牌保卫战对拱卫重庆的重要性,更深知他所镇守的石牌要塞是核心中的核心,面对即将到来的凶多吉少的血战,胡琏匆匆给老父亲及妻子写下诀别书两封,在此,请容我将原文敬录于下:

“父亲大人:儿今奉令担任石牌要塞防守,孤军奋斗,前途莫测,然成功成仁之外,并无他途, 而成仁之公算较多……有子能死国,大人情亦足慰。惟儿于役国事已几十年,菽水之欢,久亏此职,今兹殊戚戚也。恳大人依时加衣强饭,即所以超拔顽儿灵魂也。敬叩金安!”

“瑜:我今奉命担任石牌要塞守备,原属本分,故我毫无牵挂,仅亲老家贫,妻少子幼,乡关万里,孤寡无依,稍感戚戚,然亦无可奈何,只好付之命运。诸子长大成人,仍以当军人为父报仇,为国尽忠为宜。战争胜利后,留赣抑回陕自择之。家中能节俭,当可温饱,穷而乐古有明训,你当能体念及之。十余年戎马生涯,负你之处良多,今当诀别,感念至深。兹留金表一只,自来水笔一支,日记本一册,聊作纪念。接读此信,亦悲亦勿痛,人生百年,终有一死,死得其所,正宜欢乐。匆匆谨祝珍重。”

尽管对胡琏将军这两封绝命家书,我早已烂熟于心,但在将军写下此血性家书的原地读到原文,我仍是感到强烈的震撼,隔着玻璃橱窗,我久久地凝视着胡将军的诀别书及他带领全师官兵战前宣誓的照片,禁不住热泪盈眶:心中没有万丈的豪气,胸中没有为国为民的大爱,是万万写不出如此令人血脉贲张的文字的!

这哪里是在写信呵!分明是用一腔热血在喷洒!这样的文字是足以登上中小学语文、历史教课书,让国人世代铭记的!

胡琏当是孝子,更是忠臣,也是清廉的将军,血战在即,他给倚门倚闾盼儿早归的老父亲尚留下一份生的希望,对心存歉意的爱妻,则直截了当地交代后事,除了交接手表,自来水笔等他认为贵重的财产,还一再嘱托子孙仍要当兵为父报仇为国尽忠。

壮哉胡将军!

中华民族正是有了这样千千万万慷慨赴死的忠臣孝子,才使国家一次次挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾。

血战在次日展开,惨烈程度已无法用文字来描述,日寇出动精锐十五万之众,号称钢铁师团,在此前所向披靡的虎狼之师在飞机大炮的狂轰滥炸下,向石牌发起了一浪又一浪冲锋。英勇的国军官兵以血肉之躯奋力挡住日寇的进攻,阵地几易其手、杀声震天,尤以十一师所镇守的核心阵地石牌要塞为甚,战斗打到白热化时,第六战区司令陈诚上将给前线指挥所打来电话,问守住石牌要塞有无把握?震耳欲聋的炮声中,胡琏斩钉截铁只大声回答了一句堪称惊天地、泣鬼神的话:

成功虽无把握,成仁确有决心!

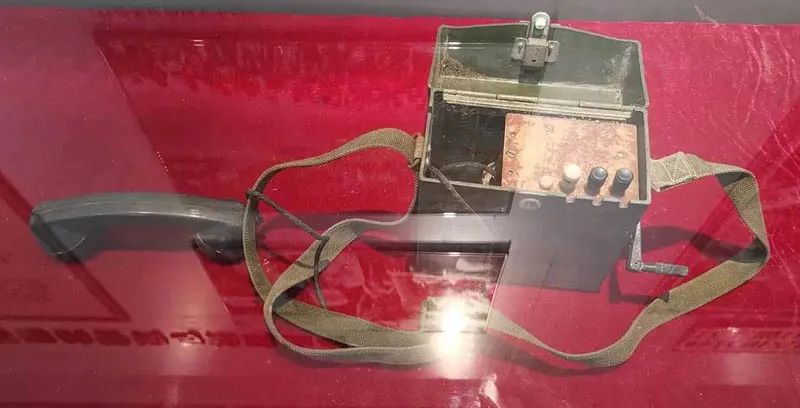

胡琏用的电话机

胡琏用的电话机

我在胡琏将军使用过的手摇电话机前久久停留,耳旁似仍回响着将军振聋发聩的呐喊,成功成仁只在一念之间,却是要用性命做代价的。此刻我已无法用言词表达我的敬仰之情,如果今后有机会拜谒胡将军墓,冲着它响彻云霄的豪言,我一定会叩头跪拜的!

血战到最后关头的三个小时,在石牌要塞的山头上,居然已听不到一声枪炮声,因为日军已冲上阵地,双方近得无法再开枪,只能贴身肉搏。于是,第二次世界大战上规模最大的白刃战在此展开,整个山头都是金刃劈风之声和汉语夹杂着日语的怒喝、惨叫声,血拼三小时的结果,最擅长拼刺刀的鬼子没有得胜,因为他们遇到了胡琏将军带着祭天发誓的国军勇士的殊死抵抗,日军留下2000多具尸体后溃败下去,1500多名国军士兵也静静地倒在了鲜血染红的土地上。

整个石牌保卫战,动用兵力20万人,日军出动15万人,最后以我方伤亡10000多人的代价,击毙日寇25000多人,创造了抗战以来少有的以少胜多的伤亡比例,迫使日方止步于石牌,从此再也没有溯江打到重庆的勇气。石牌,就像一枚硕大的钢钉死死地钉在了拱卫陪都的门户上,让倭寇从此不敢再越雷池一步。

石牌和胡琏将军从此一战成名。

我们沿着山路,找到当年白刃战的山头,找到了心中念念不忘的浴血池。当年战争结束后,幸存的官兵和百姓用石块在山上砌了一个长方形的池子,并从长江中挑来一担担江水,将阵亡的战士们最后一次擦洗干净,穿上洗净后布满刺刀撕裂痕迹后的衣帽,将他们在山上就地掩埋,由于每个士兵都是血迹斑斑,尚未全部洗清,池内的水全部都成了红色,故称“浴血池”。

浴血池

浴血池

我们一行人在浴血池前烧香祭拜,大家久久没有说一句话。

站在一泻千里的长江边的石牌要塞上,遥想当年那场拼死搏杀,我慨然发问:千年流淌的滚滚长江东逝水,你为什么可以为古代兄弟阋于墙,各为其主的关羽、张飞们唱千年忠勇赞歌,而不为七十多年前外御其侮、血染江红的民族英雄招忠魂呢?

长江无语。千秋功罪,后人终有评说。

上山的路上,我们碰到了两位自称是当地乡政府的工作人员,他们查看了我们的身份证,对我们打听浴血池十分诧异,问我们为何要去找浴血池,我答曰:我们总得记得父辈流过的血!看得出两位年轻人尽管意外,但目光中还是充满了赞许。

在浴血池旁,我看到纪念设施已在兴建,正中已矗立着巨大的牌坊,下方一块黑色铭牌,赫然写着全国第一批抗战设施遗址,时间是2015年8月24日,落款为中华人民共和国国务院。

国家民族终于没有忘记70多年前的血。

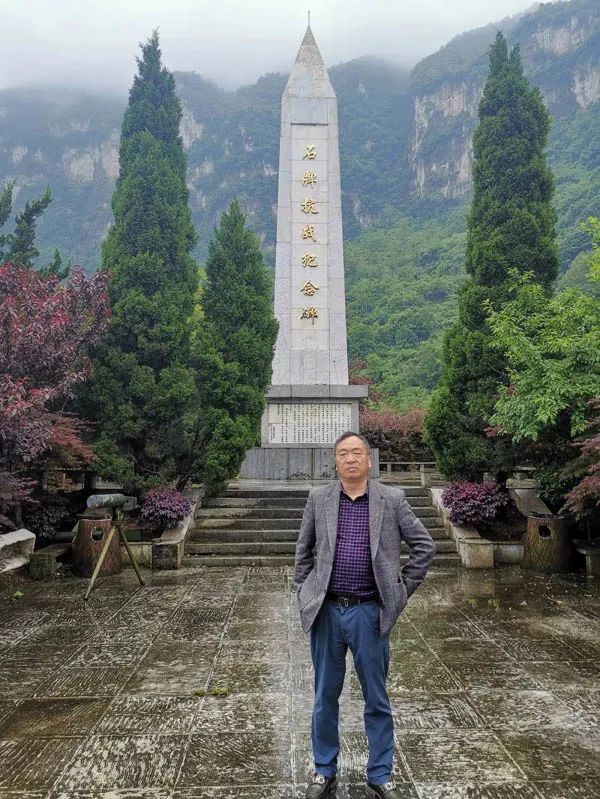

作者在石牌纪念碑前

作者在石牌纪念碑前

常 德

第二站,我们到了常德。

常德保卫战虽不及石牌的规模大,但惨烈程度更甚。

我曾数次观看吕良伟主演,反映常德保卫战的电影《喋血孤城》,虽然惊叹于其惨烈,但电影终究是电影,较之真正的常德保卫战,真是挂一漏万。

1943年秋,日军集中8万余人的兵力和130余架飞机,对常德地区的中国军队发动进攻,中国军队集中28个师约19.4万人,飞机100余架进行防御。1943年11月2日,会战打响。常德会战历时65天,以日军伤亡4万余人,战死3名联队长,国军牺牲5万余人,3名师长阵亡的代价,不仅顶住了日军的进攻,而且最终将日军赶出了常德,确保了这一战略要地不失。

常德会战,尤以74军57师余程万师长率8000官兵(史称“八千虎贲之师”)进行的常德城保卫战最为惨烈。在阻击十倍于己的日军15天之久后,最后几乎打完,只剩下不足200人仍在做拼死抵抗,师长余程万发出最后一封电报:“弹尽、援绝、人无、城已破,职率副师长、政治部主任、参谋部主任死守中央银行,各团长划分区域,扼守一屋,作最后抵抗,誓死为止,并祝胜利,74军万岁。”

什么叫气壮山河?什么叫慷慨赴死?这就是!

据称,战区长官孙连仲将军接获此电报后,当即泪如雨下。

现在这份珍贵的电报原稿保存于台湾。

进常德城后,因为当年战场的遗迹已难以找寻,我们径直奔往当年常德会战结束后74军军长王耀武将军主持建造的烈士公墓,公墓的正面是一座高大的三门纪念牌坊,正门上方是王耀武所题“常德会战阵亡将士纪念坊”横匾,正中是蒋介石所题“天地正气”,左侧为陈诚所题“碧血丹心”,右侧为白崇禧所题“旗常炳耀”。背面及另一纪念塔也有众多大佬题字。一座纪念牌坊,汇集了当时众多重量级人物的题字,可见此役在当时政府和国人心中的地位。

常德纪念牌坊

常德纪念牌坊

经询问,常德纪念牌坊是原址原物,如此大规模的牌坊,竟逃过了文革中的砸毁,堪称奇迹。八千虎贲将士地下有知,当可欣慰。

来常德前我查阅资料,得知当年参加常德会战有一位幸存者,解放后坐牢,平反后在常德德山寺出家为僧,天天为战死的袍泽念经超度,自制的名片上赫然印着三个不同时期的身份:军人、犯人、僧人。我们此行本打算拜访老人,从纪念牌坊出来打老人手机,发现已停机,我马上联系常德的志愿者,告知三年前已圆寂,心中怅然若失。

庄严森然的纪念牌坊前,发现了不和谐的一幕,牌坊前的一小块空地明显划了不准停车的黄色网格线,但是有一辆白色小宝马车一直停在那里,我本想打当地警方电话让其来拖走这对先烈不敬的嘚瑟破车,想想我一个外地人,当地警察也未必理我也就作罢。我想:此处庄严的地方至少可以竖几根类似博物馆中的包着红绸的遮挡护栏,让烈士可以安息吧!

另有两处遗憾,一是:这场如此惨烈的常德会战,公墓及牌坊内未有官方的纪念馆,面对空荡荡的牌坊和纪念塔,没有了文字和图片的注释及佐证,总觉得缺少视觉的冲击和文字感给人的震撼。二是:纪念牌坊紧挨着一圈破败不堪、停业已久的店铺,我觉得与停在网格线上的小宝马一样,不仅不协调,也是对先烈的不敬。

我突发奇想,常德的当政者何不发一个轻而易举的拆迁令,拆了那一排破败的店铺,建造一个有文字、有图片、有实物,甚至有现代声控音像展示的常德会战纪念馆呢?如果有那一天,我愿意成为官方以外最大的捐助者!

在我们诸暨,有一位参加过常德城保卫战的勇士,是余程万师长八千虎贲之一,也是最后剩下不足二百人的虎贲种子之一,老人叫金乃忠,时任虎贲师工兵排长,2016年去世,诸暨的志愿者为其录制了大量口述那场血战的弥足珍贵的视频。还有一位参加过常德会战的老英雄健在,老人家叫黄森,他是常德陷落前参与外围救援部队79军的上尉连长,今年清明,我们诸暨的志愿者请抗战老兵一道去祭拜当地的国军16师47团的抗战阵亡将士墓,黄老得知我去年过年为当地几十位抗战老兵送了点钱,就大步走过来,一手拉着我,一手竖起大拇指,说“你是我们老兵的功臣”。我一下子羞愧得无地自容,连连摆手说:“老爷子千万别这么说,我算什么,你们才是国家的功臣!”

衡 阳

对衡阳的喜欢,缘于少年时代背的滚瓜烂熟的范仲淹词:“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意……”,那壮阔苍凉的场景和范公笔下戍边将士的艰辛给我留下了太深刻的印象。

但是近十年当中,令我念兹在兹的,却不是回雁峰那北飞的大雁,而是全国唯一一个以城市命名的抗战纪念城和位于南岳衡山上的忠烈祠,那里供奉着全国唯一的抗日阵亡将士总神位。“对国家贡献最大,于全局胜败有决定作用者,当推衡阳之守”,这是当时官方对衡阳之战的评价。

1944年6月18日,经过几次大会战后的湖南省会长沙陷落,日寇铁蹄直指衡阳,6月23日,日寇调动10万兵力大举进犯衡阳,衡阳全城同仇敌忾,官兵奋力杀敌,百姓箪食壶浆,几乎是全城军民均参与了惨烈无比的衡阳保卫战。国军方先觉第十军,总兵力18000人,实际作战兵力不到15000人,奋力抗击日军五个师团近10万兵力,以1万多的伤亡毙伤日军2万多,死守48天,在孤立无援,弹尽粮绝后衡阳城终于陷落。

8月7日,衡阳城破前,方先觉与各师长联名,向统帅部发出最后一电:“敌人今晨于北门突入以后,再无兵可资堵击。职等誓以一死报党国,勉尽军人天职,绝不负钧座平生作育之至意。此电恐为最后一电,来生再见!”

可以想见,当全国最高统帅将蒋先生接获此电报时的悲怆心情!

衡阳尽管陷落,但连日本战史也称“%