生于喜马拉雅

1947年3月6日,我生于喜马拉雅山南麓海拔1,200米的印度噶伦堡(Kalimpong),毗邻出产世界顶级红茶的小城大吉岭。汉人生在喜马拉雅山上,至今还没听说有第二个。这独特的出生地是不是隐藏着什么奥秘,预示了我多灾多难、跌宕起伏的一生?或者如老友阿城所言:高海拔缺氧,生下来脑子就坏了,所以尽干些二百五、不着调的事?不得而知。也有说我是菩萨下凡的,迷信罢了,我不相信。

关于噶伦堡和大吉岭还有三件事值得一提:第一件,1913年著名影星费雯丽生于噶伦堡;第二件,1959年达赖喇嘛逃亡印度后流亡政府就设在噶伦堡,后来迁往达兰萨拉;第三件, 2017年喧嚣一时的中印对峙地洞朗就紧邻噶伦堡。

我出生时,父亲周达夫(周达甫)获得博士学位后做记者,母亲杨静(杨菊淑)在噶伦堡的华侨子弟学校作教导主任。当时印度还没有独立,属于英国殖民地,按理说我应该算是英联邦公民。听父母讲,因为爱国,没有领取我的“出生纸”(印度华侨对出生证的说法),也许还存在那所苏格兰教会医院吧?在凭购粮证定量买粮的毛泽东时代,我因为归侨身份,每月还有华侨补助的几斤细粮。很遗憾,我至今还没回过出生地。

周舵这名字是父亲在我一、两岁时起的,取义来自易卜生名言“社会犹如一条船,每个人都应该有掌舵的准备。”我出生时的名字是周延圭,父亲说按照家谱排名我是延字辈,卦师说我命里缺土,所以取名“圭”。“圭”,两个土叠加,是古代测量日影的工具。至于后来为什么弃而不用?父亲没说,大概是涉嫌封建迷信吧。

回国初期的“好日子”

出生三个月我就随父母回国了,父亲在中山大学中文系当教授,我七岁前都在广州。那时候“旧社会”的许多东西还都保留着,知识分子过着“西方资产阶级”生活方式。母亲常说我是吃美国奶粉、喝美国橙汁、美国牛肉汁长大的。母亲出门都是旗袍、阳伞、墨镜、高跟鞋——高跟鞋文革中都被我堆在阳台上放火烧了,旗袍也拆散做了自制喇叭箱的罩布。父亲回国后大部分时间从西装革履改穿长袍马褂了。

从中大乘小汽船进城购物,商品琳琅满目。我最爱吃的是芝麻糊、花生糊,现场烤制的小蛋糕,椰子糖和广东香肠。家里房子也大,住一座小洋楼下面一层,楼前有很大的花园。家里经常高朋满座,教授在一起有说有笑。母亲经常用手摇上发条的留声机放音乐给我们听,基本都是苏联唱片。放柴可夫斯基的舞剧音乐《天鹅湖》时,母亲还会翩翩起舞。我的古典音乐爱好就是这时养成的。

1949年以后,有过中苏友好的大约十年蜜月期(1949-1959),从苏联引进高雅文化艺术。比起延安土八路的“革命化群众化”文艺作品,苏共有意识继承的俄罗斯“封资修”文艺“高大上”得太多了,让中国人感觉可望而不可即,无比钦羡。这种文艺贵族化倾向一直苟延残喘到文革前,许多过来人至今留恋苏联文艺,我认为与此大有关联。

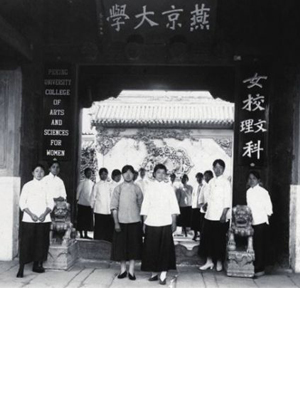

资料图片

资料图片

1952年,全国院系调整,中山大学中文系古代汉语专业合并到北京大学。

1954年,我和妹妹随父亲先行乘火车北上,母亲留在广州收拾杂物。临上火车时,我看见父亲搀扶着王力先生上车,开车后王师母还带着桂圆来表示感谢。父亲说,弟子给王力先生设宴送行,王先生把白兰地当葡萄酒喝,喝醉了。王先生的公子王缉思在北大附小和妹妹同班,他告诉我从来没看见其父喝醉过。王缉思的哥哥王缉志、姐姐王缉慧,后来都是我在四通公司的同事。

那年大洪水,京广线被洪水阻断,不得已绕道津浦线。我记忆最深的是,有一段路程铁轨刚刚露出水面,火车几乎就是在水里蜗牛般爬行。到了上海,住进一家豪华饭店,以前从没见过这么豪奢的所在。车上饮水困难,经常渴得要命。路过山东德州,父亲下车买来德州扒鸡,因为没有水喝,咸得不知其味。半夜到前门车站,有大轿车把我们接往未名湖边的临湖轩招待所过夜。几十年后我才知道,那原本是燕京大学创办者司徒雷登的私邸。燕京大学在院系调整中被撤销,校址和师生并入北京大学。

我家在北大中关园住了二十多年。那时中关园被一条大沟划为两半,先是住沟东平房274号,1959年搬到沟西三公寓356号,都是三室一厅。平房据说还是梁思成先生设计的,客厅有砖砌的壁炉,原本是打算暂住,等正式的教授独立小楼建成再搬进去。想来这应该是苏联式的知识分子待遇,毕竟北大是第一学府啊!结果一直住到90年代,这些平房才陆续拆除。北大二、三公寓和学院路八大学院、中关园南边紧邻的中国科学院“高档”住宅一样,都是苏式设计,大同小异。

刚到北京时,父亲带着我和妹妹在中关园一公寓的教工食堂吃饭。早餐比现在都丰盛得多,包子、米粥、煮饺子、烫面饺、牛奶、豆浆、油条之外,还有杏仁豆腐、核桃酪、驴打滚等等北京风味小吃。我们上学走北大东南门,大门外开着一家私营小饭铺义和居,那里的鸡蛋炒饭和叉烧炒饭至今令我怀念。

“旧知识分子”,包括我父母这一辈和其师长辈都还古风犹存,带有儒雅温婉的教养风范和传统美德。还记得到北京不久,父亲带我和妹妹去看黎锦熙老先生。黎老太偌大年纪,竟然蹲在客人面前给我们兄妹擦皮鞋!父亲每当想起这一幕,都感念不已。从小我说脏话是要被父亲打手心的,如今不说脏话倒成了了不起的美德,有几位女士亲口告诉我因为我不说脏话而对我另眼相看。为什么?物以稀为贵啊!余英时先生说:激进革命、尤其是文革对中华传统文化和传统道德的毁灭性破坏才是中华民族最深重的灾难,多少代人都弥补不过来。信哉斯言。

1955年前后,简直像变魔术一样,几乎是在一夜之间,商品丰富的局面一下子变得百物匮乏,什么都缺,除去凭票证定量供应的、寥寥可数的最起码几种基本生活消费品之外,什么都没有了。从这个角度看,知识分子和全国人民一样贫穷了。但其它特权还是保留着,1960年左右的“三年困难时期”,父亲这样的所谓“高级知识分子”还享受油、肉、鱼、蛋等等补助品。

1957年反右,北大是重灾区。我还太小,什么都不懂。只记得有一天在上学路上,看到路旁的树林里有一具卷在芦席里的尸体,不知为什么,上半身赤裸。应该是自杀的学生或老师吧?父亲生性好说,为什么没成右派,我至今不解其故。

北大附小六年

七岁到北京,正好上小学一年级。父亲带我去北大附小面试,我一口广东话,普通话会听不会讲,只用广东话数了从1到10,面试就通过了。

北大附小那时在如今北大图书馆的位置,一片平房,占地很大,五年级时才迁到现在的王家花园。第一天上学,父亲把我送到班主任手里就走了。我怕生,放声大哭,整整哭了一节课,班主任吴老师陪我坐在教室外长椅上哄了一节课。像我这么没出息的小男孩大概不多见吧。极其羞怯的天性一直到读研究生都让我深受其苦,别说当众讲话,被老师叫起来回答问题都会满面通红,手足无措,把师弟马戎看呆了。谁能料到我变成后来这样子,1989年在天安门广场违法搭帐篷扎营,现在还自称追求一种“如同刀锋掠过鼻尖似的锐利文风”呢!

那时课本还是民国时期编写的,还记得其中几篇课文,比如“蒲公英,小伞兵。风啊风,请把伞兵送一送。待到明年三四月,路边开满蒲公英。”“资产阶级人情味”十足。北大附小老师自然也多数是“资产阶级教授太太”,一派温文尔雅气质,没有半点红色革命味道。尽管已经是苏联作品为主,但西方作品和中华古典也没有被禁,父亲仰在沙发上边读《诗经》边吟哦的景象至今深印脑海。

大炼钢铁,资料图片

大炼钢铁,资料图片

1959年,全民动员“大炼钢铁”。北大校园里也到处建起“小高炉”,练出的土钢就像没消化好的一坨坨牛屎,不知道后来都到哪儿去了。北大附小没能力建小高炉,就搞丰产试验田,在校园里挖地三尺,铺上一厚层人粪尿,再盖土种庄稼。说是毛主席教导“深翻可以高产”,结果是茎叶疯长不结籽,劳民伤财白费力。深翻时,我还被一位鲁莽同学一镐头刨在脑袋上,鲜血直流,紧急送校医院包扎,把班主任吓得半死。“大难不死,必有后福”,只是本人大难不死好几回了,至今仍然“出了小监狱,进了大监狱”,不知后福何在。

“大跃进”时的荒唐事数不胜数,“消灭麻雀”算一件。有一天我被安排在北大校园里敲脸盆,只要看见有麻雀飞过来就一阵猛敲,吓得它们不敢落脚,据说这样就能把麻雀活活累死。麻雀确实累死了不少,成绩巨大;随后的三年大饥荒,活活饿死三千多万中国人。

无论在家里还是在学校,我都一直是受宠的。首先,人缘好,善良宽厚、温和友善,不会说“不”,从来不欺人损人。遇到那些横蛮霸道欺辱人的同学嘲弄,我也从来不会反击,既不会用拳头,也不会用舌头,从来都是逆来顺受——善良温和得太过分啦,老兄!当然,北大附小、清华附中的同学也没有什么太不像话的,都是口头侵犯而已。

其次,从来不知道什么是“用功”。上课不注意听讲——老师讲上半句,下半句我都知道了,还用得着听吗?说话、做小动作、家庭作业不做,经常是第二天第一节课边听新课边补作业,但学习成绩却特别好。班主任老师几次对我母亲说:你家周舵真奇怪,从来没见他用过功,可一考试总是前几名。

第三,对老师和长辈非常尊敬,非常有礼貌,尊师重教,堪称模范。我和妹妹都是邻居家长训斥自家孩子时被要求学习的标杆。我猜想,这些家长后来听说我1989年干的那些事,一定是下巴都会惊掉。

顺便说说:我坚信情商(善良是情商的核心部分)和智商都有天赋差异,不完全是后天教育教养的结果。近年一些智商研究成果结论很一致:智商由遗传基因决定,后天努力影响不大。我五、六岁的时候和母亲出门,看到要钱的乞丐,都会扯着母亲的裙角要她给钱,母亲不给我就会难过。看到有人受苦受难、尤其是社会不公不义,我会心痛流泪,完全是本能反应。

但是,我根本不是什么三好、五好学生,从来不会100%听老师家长的话,永远有自己的主意,“大错不犯,小错不断”。整个小学加初中,我只在小学一年级当过“三好学生”、初中得过两年“优良奖章”(三等奖)、班干部最高当过“两道杠”——少先队中队委员(壁报委员,负责编辑出版壁报)、初中当过两年几何科代表、初三当过一年学习委员、高中当了一年物理科代表。如此而已。

我经常对朋友们的孩子说:傻瓜才拼命用功!一定要留有余地、游刃有余,有空多玩、多看课外书;得90分最优,少1分对不起家长,多1分对不起自己;争状元、得第一是最蠢的事,第一名往往是书读得越多人越蠢。

这种学习模式不是我有意识选择的,但现在想来却颇为得意,自认为是最优模式。推而广之,这个道理恐怕适用于做一切事情。凡是拼死用功用力的,要么出不来一流产品,要么把自己和别人累死,得不偿失。我是完美主义的死敌。据我看,完美主义就是“蠢笨”的代名词。对不起,也许我错了,但我不准备改正。

“大错不犯,小错不断”,往深处想,道理可能是这样:“规矩”、“规范”是人类文明无数代积累改进之后的集体智慧的结晶,当然比任何个人的有限智慧高明得多,所以“革命”之类的大错不能犯;但人类文明永远不可能是完美的,个人更不可能完美,世间万物永远有改良的余地,这就需要具备“另类思维”的人,也就是不死守规矩、“小错不断”的人去改良它——不是让世界变得完美,是让世界少些苦难,如此而已。

改良主义万岁!

清华附中八年

1960年,三年大饥荒最严重的第二年,我考进清华附中初中。入学第一天,校方宣布按照党中央指示实行“劳逸结合”,减少课时,减轻学业负担。课不上了,全体同学去清华大学校园里捋树叶,发酵之后做猪饲料喂猪。猪好像是喂大了,猪肉谁吃了,不知道,更不敢问。

班主任让每个同学自报粮食定量。我不知哪根神经搭错线,“高风亮节”,报了全班男生最低定量,每月29斤。回家和在北大俄语系当资料员的母亲汇报,母亲明显不悦,但也没说什么——我们家不准说“政治不正确”的话。大概这就是阿城说我出生地高海拔大脑缺氧的恶果之一。

记得有一天,从学校食堂传来新发明“双蒸饭”的喜报,说是该发明能让一碗饭变成两碗饭。天大好事啊!再细问,原来是把蒸熟的米饭再回笼蒸一回,米还是那个米,饭却已不是那个饭,一碗饭体积增长一倍,变成了两碗。这也许就是如今流行的膨化食品的鼻祖吧。从那以后,我不幸缺氧的大脑一听到“人民群众的智慧和创造力是无穷无尽的”这句话,就立刻联想起双蒸饭。

1962年,极左退潮,右倾回潮;工农兵文艺退潮,高雅艺术回潮;中国人得以享受三年左右的小阳春。北京王府井外文书店恢复出售西方古典音乐唱片,同班同学周忠钰的哥哥周忠铉是清华大学无线电系高材生,哥俩都是西方古典音乐迷,知道我也有同好,就邀请我去他家里听古典音乐,一起去王府井买唱片,我从中受益良多。

那几年,中央乐团还经常举办星期音乐会,父亲带我去北京音乐厅和中山音乐堂听过。记得文革前最后一场的曲目是李斯特《降b小调第一钢琴协奏曲》,我和周忠钰已经约好一起买票去听。没想到,尽管这首乐曲是西方古典音乐当中非常少见的革命作品,也照样被叫停了。王府井外文书店虽然还在卖西方音乐唱片,女营业员却开始态度恶劣,对我们白眼相向了。文革的雷声已经隐隐约约在天边隆隆作响。

可见,即使是极权主义制度这样铁桶般的超强专制,内部也是存在不同派别和分歧意见的。历时二十七年的毛时代也是时松时紧、有进有退。

升高中时原本想考男四中,班主任顾小华老师动员我还是考清华附中。当时全北京最好的中学是四所:男四中、清华附中、101中和师大女附中。101中是干部子弟学校,离我家不远,早在考初中时本应该也在考虑之中的。但当时北大子弟对该校很排斥,谁考101中大家就起哄。我是根本没有这些阶级意识的,不但没有还反其道而行之,一度专门喜欢结交工农子弟,为此还被父亲打过手心,理由是“无友不如己者”。过了很久我才明白,不仅仅是干部子弟歧视其他阶层子弟,知识分子子弟也看不起干部子弟,觉得他们只会凭借父辈特权捞取各种好处,实际上自己什么本事也没有,一肚子草还牛B哄哄。当然这些全都是偏见,和我的亲身见闻全不相符。

上初三时,我被感染上急性黄疸型肝炎,据说是进口伊拉克蜜枣传来的,休学一年;文革又推迟毕业一年。这样一来,在清华附中总共待了八年。

总的来说,清华附中给我留下的记忆是非常美好的,除了后文要提到的一件事,“教改”办预科。2017年5月,附中初601班要出同学纪念册,要求每位同学写“同学寄语”,下面是我的寄语:

我在清华附中就读八年,受益良深。最难忘记的是万邦儒校长的谆谆教诲:“弃燕雀之小志,慕鸿鹄以高翔”。然而何谓“小志”?并非仅指小富即安之志,为权、为财、为名拼命奋斗,当大官发大财出大名,皆为小志。“大志”者,乃儒家士君子天下国家之志;“士志于道”、超越一己私利的宏图大志,“天下之志”——“士以天下为己任”,“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”……总而言之,“有澄清天下之志”,在君子乃是理所当然,否则就不够君子之格,只是小人、庸人、卑下鄙陋之人。

务请注意:儒家所言“天下”包涵极广,国家兴亡、社会秩序、道德伦理、民众利益,举凡一切“关乎众人之事”,无不包括在内。在西方,直到近现代,才有“知识分子为社会良心”之说,认为他们必须是人类基本价值即“道”、“真理”的发现者、传播者和维护者;知识分子必须超越私利,对于国家、社会乃至世界上一切关乎公共利益之事具备深切关怀,而不仅仅是某种知识技能为职业饭碗。在中国,这种“以天下为己任”的士君子传统已延续了2500年之久,照余英时先生说,“这是世界文化史上独一无二的现象”。什么是“中华优良传统”?什么是“中华民族脊梁”?舍此无他。广而言之,中华当如何振兴?“再造君子国”!舍此无他。即以以上数语,与诸位老同学共勉。

然而这种政治化的“大志”是我现在的“三观”,改革开放之后才有的。中学时代我的“大志”是当科学家,科学救国,不是什么儒家士君子的“天下之志”。那时我对传统文化、儒家文化毫无兴趣,也从来没有人和我讲过什么士君子。虽然父亲的专业是古汉语音韵学,这是研究汉语语音历史演变的学问,很生僻的专业,父亲说全世界真懂这一门的不超过十人,家里古书居多。我只是被父亲引导着,游戏般背了几首古诗,《木兰辞》我现在还能背诵,仅此而已。我是100%的西化派兼数理化理科头脑。

其次,在毛时代,我对政治不但没兴趣而且困惑、恐惧、反感,只求政治离自己越远越好。毛大力提倡的“关心政治”正是极权主义必有的群众动员,狂热疯癫的“阶级斗争、暴力革命、无产阶级专政、国际共产主义”四位一体,和我的天性志趣格格不入。

而且,孔孟原儒的士君子精神并不是对大多数人讲的,它只是用来要求极少数负有治理天下国家重任的精英分子,然后通过这些精英去“教化”民众,让民众接受高尚精神、高雅文化潜移默化的熏陶。

毛时代的清华附中,教育方式和全中国一样,是非常理想主义、非常精英化的。理想主义本身就是只属于极少数精英,“老百姓”是非常实际的,我们“老三届”这一代人的核心价值观就此铸造而成。这也许是“老三届”和改革开放以后成长的几代人最大的区别。如果我们一定要发掘毛泽东时代的正面价值的话,“理想主义”应该是最重要的一项。

我们这一代人是读《牛虻》和《钢铁是怎样炼成的》长大的,我还把《钢铁是怎样炼成的》里面那段名言恭恭敬敬抄写在日记本扉页上,而且至今仍能背诵:

生命属于人只有一次,人的一生应该这样度过:当他回首往事时不因碌碌无为而痛悔,也不因虚度年华而羞愧;在临死的时候,他可以自豪地说,我的全部生命,全都献给了人类最壮丽的事业:为全人类的解放而斗争。

莫名其妙的教改办预科

接着说清华附中。

清华附中的很多老师是因为出身或政治问题从清华大学“下放”来的,清华大学又是和北京大学并列的中国顶尖大学,因此教学水平无疑是一流的,校长万邦儒又是一位非常杰出的教育家。我在“寄语”里说“受益良深”,绝不是夸大其词。但有一件事却让我至今耿耿于怀,那就是1964-1965年的“教改”。

文革前毛泽东和侄子毛远新、表侄孙女王海容关于“教育改革”的谈话由干部子弟传播开来,我看到后不禁暗暗心惊,一股不祥的预感油然而生,感觉那简直就是朝我来的。我就是“修正主义教育路线”教育出来的“白专典型”、“修正主义苗子”,没有资格当共产主义革命事业的接班人。当时的高教部长兼清华大学校长蒋南翔闻风而动,指示清华附中立刻对“旧教育体制”动大手术。我三生有幸,亲耳听过蒋南翔关于清华大学培养目标的名言。他说:我们清华对学生的要求就是两条:第一“听话”,听党的话;第二“出活”,把党交给的任务按质按量出色完成。“第一听话,第二出活”就此被戏称为“清华香肠”。

清华附中的“教改”主要包括三大内容:缩减课时;废除旧教材,自编新教材;把高中全体学生一切两半,分为准备直升清华大学的“预科班”和没有直升待遇的“普通班”。毫不夸大地说,这三大改革都是灾难性的胡作非为。

旧教材是从苏联照搬的,尽管问题多多,毕竟还是集中了各门学科的一流专家学者编写的,基本继承了学术传统、遵照了学科本身的内在逻辑。而“新教材”则是一小群三流以下人物、半通不通的二把刀闭门造车、胡思乱想的产物,再加上不顾及学生实际接受能力的减缩课时,不惨败才是怪事。

分预科班普通班就更是“混账透顶”。这种由几个掌权的官僚拍拍脑袋就作出决策,公然制造对立歧视的“新贵族等级制”,居然能在自吹“社会主义”的国家大行其道,还打着毛泽东教育改革的旗号,简直就是作死。

分班的标准是什么?我多年来一再打听,至今毫无头绪。按常理说,应该是毛泽东“又红又专”的“接班人”两条标准,加上“阶级出身”。可是,“专”好说,拿考试成绩说话就行了;“阶级出身(家庭出身)”,户口本上也记载得清清楚楚;“红”的标准却怎么定?还不是主其事者随心所欲,想怎么定就怎么定。

我已经忘记当时校方在解释这件“教改”大事时是怎么胡说八道的了,只知道事实上用这三条标准逐一看过来,结论只能是八个字:一本烂账,一团乱麻。

我初三当过班上的学习委员,这是学习成绩最好的学生才能担任的;家庭出身是所谓“职员”,现在叫“专业人士”、“自由职业者”或“白领”,不红不黑、不好不坏;至于“红”,在我这里该怎么算?“红”到什么程度才算“红”?从来没人告知过。我猜想,我应该属于“不红不白”,中间状态吧。

初中三年级,我是共青团的重点培养对象。为了解决入团问题,团支部给了我绝无仅有的特殊待遇:不但团支书亲自做“入团联系人”,还指派了一位和我接近最多的团员兼北大子弟同时做我的入团联系人。团组织对我寄予厚望,那是不是可以说我至少是已经入选“红”的预备队,不算太差的?但共青团最终还是没能让我混进去,事情还是坏在“执意求真”的性格上。

两件事:第一件,那时候正在进行“一颗红心,两种准备”的教育,要求我们在即将考高中、高中毕业后考大学时不论考得上考不上,都要有“听党的话,一辈子干革命”的“红心”,为此要做好上大学和不上大学两种准备,别闹情绪,别给党出难题。两位联系人和我谈心时,我老老实实“暴露活思想”说:我只有一种准备,上大学,而且是只上北大物理系,没有考不上的准备,甚至没有考别的大学的准备。

第二件,当时又在进行一场大辩论:究竟是科学家贡献大还是工人、农民贡献大?其实国家主席刘少奇早已有定论——在接见劳动模范、掏粪工时传祥时,刘说:我当国家主席,你当掏粪工,我们都是为人民服务,都是在做革命工作,没有高低贵贱之分。我却不识相,偏要说大实话,坚持科学家比工人农民贡献大。还引经据典,拿马克思“简单劳动和复杂劳动”理论说复杂劳动是加倍的简单劳动。这也就罢了,我私下里还大不敬地想:我要是时传祥,就对刘主席说:那咱俩换过来干干怎样?您去掏粪,我当主席?

如此不入流、不识相,于是乎,本人这一辈子只当过“光荣”的少先队员,连共青团都没入上。

后来研究生快毕业时,党支部书记曹思源专门把我找到他家里,告诉我全班同学要么早就入党,要么也都写了入党申请书,就剩我一个了,要我郑重考虑要不要有所表示。我心里痛骂:平常挺好的同学,干这种缺德事也不通知一声!回家后赶紧对付了一篇,第二天交给了老曹,随后就置之不理了。研究生毕业后在大学教书,每个学期开学,教研室主任都要我“积极靠拢组织,要求进步”,语重心长,殷切期望。而我还是照旧不识抬举,继续走我的“白专道路”。

总而言之,我高二被分在普通班,这可是我从来没有遭受过的莫大屈辱。从来不知道什么叫“用功”却成绩一流的我,立竿见影,成绩立刻直线下落。但我自己还懵里懵懂,当时并不知道原因何在。初三时我还是学习委员,高一和高二只能当物理科代表了。物理老师看我物理成绩一路下滑,找我谈话问怎么回事?我答不上来,还反过来拼命说服自己,相信教改是毛主席的指示,不可能错。

**光传媒首发,转载请注明光传媒并包含原文标题及链接**