20211210

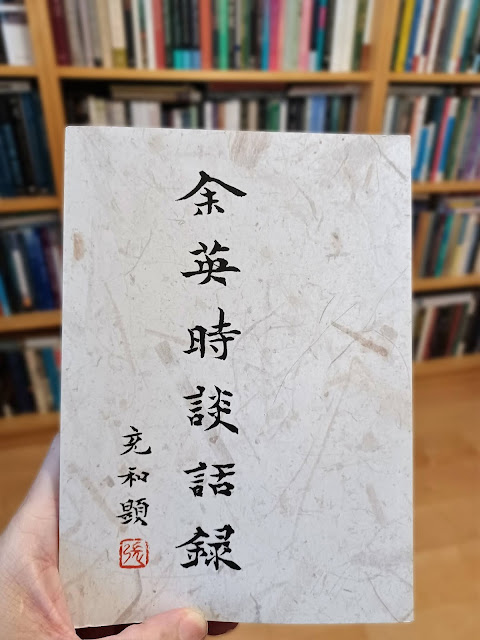

上月得知《余英时谈话录》已出版,便立即在网上订购,收到书后立即阅读。这本书真好看,以令我手不释卷的程度来说,更胜《余英时回忆录》;这大概是由于《余英时谈话录》除了叙事论人,还有更多谈学问讲道理的地方,令我觉得趣味更丰富。

本来打算看完书后写篇文章评论,但终于打消念头,因为这本书内容有点芜杂,不容易写条理分明的书评。然而,书里有不少句子或段落是我有看法或感想的;最后决定将其中较突出的摘录下来,逐一写点评论或读后感,不成文章,聊作记录。

「约翰 · 罗尔斯(John Rawls,1921-2002)[…] 的基本功夫在康德(Immanuel Kant,1724-1804),从康德的历史慢慢发展出来。普通人去听罗尔斯的课,是听不懂的,只能听到表面的东西。」(页23-24)

§ 其实不只是罗尔斯,任何其他哲学名家的课,「普通人」也是「听不懂的」,如果「普通人」指的是没有较高程度哲学知识的人。罗尔斯讲课的内容主要是政治哲学和道德哲学,而「普通人」对政治和道德都拥有不少概念,所以听罗尔斯的课「能听到表面的东西」;换了是形上学、知识论、科学哲学或黑格尔哲学,「普通人」大概连「表面的东西」也听不到了。

「王浩 […] 在美国的老师蒯因(Willard V. O. Quine, 1908-2000)可以说是二十世纪下半叶分析哲学第一把手,前半叶是罗素。王浩在昆明西南联大的时候已经把蒯因的著作读得很熟了。」(页36)

§ 王浩在1943年毕业于西南联大数学系,但蒯因的哲学著作在1940年代末才陆续发表,重要的哲学论文之中,最早的应该是1948年的 “On What There is”,而极为有名和影响力巨大的 “Two Dogmas of Empiricism” 则发表于1951年;名著 Word and Object 更后,出版于1960年。其实,即使余英时那句「把蒯因的著作读得很熟了」指的只是蒯因的逻辑学著作,我也很怀疑是否准确。蒯因的 Mathematical Logic 于1940年出版,他的一些逻辑学论文比这早几年发表,但在抗战期间的西南联大不会迅速取得这些材料,以致王浩读到。

「我私下最喜欢看哲学的书,大陆的哲学与英美的哲学完全不同,这一部份我很少写过,因为这不是我的本行,我没有这个专门训练。但这是我的背景,我在处理史学上的许多问题,不能没有哲学上的东西。」(页37)

§ 「[中国]大陆的哲学与英美的哲学完全不同」这个说法,三四十年前肯定是对的,但到今时今日恐怕已不适用:现在中国大陆不少哲学研究者的研究项目与研究方法都是英美式的,而由中国到英美读哲学 PhD 的人,在知识的衔接上不见得有特别大的困难。

§ 其他人文学科和一些社会科学学科的研究都需要一点「哲学上的东西」,不独史学如此。

「我不觉得中文就不能写学术论文,只能用英文写论文实际上是崇洋心理在作怪;写成英文就不得了,中文就不算什么。我要打破这个观点。」(页44)

§ 中文当然能写学术论文,而且不限于中国哲学的东西——用中文写西方哲学也可以写得很好。问题是,中文的学术期刊在制度上仍然不及欧美的那么严谨完备,这方面还须要急起直追。我这样说并非崇洋。

「真正懂历史,要懂得具体的人,具体的事情,具体的结构。光是在书房里念书,永远看不到人性的深处。」(页61)

§ 这个提醒,对读哲学的人可能更加重要,因为哲学可以抽象得完全脱离现实,却有可能同时令人觉得超然在上、俯瞰全世界,其实不过是 armchair philosopher 而已,有很多重要的具体细节都看不到。

「我在哈佛大学已经待过,知道哈佛怎么回事了,哈佛对我已经没有什么特别的吸引力。我已经不需要靠哈佛的名望来抬高自己了。」(页68)

§ 这是很坦白的话。在哈佛大学待过,而且不但是读书,还当教授,那身上的哈佛光环便明显不过了;但光环与实际是两回事,哈佛的实际环境,余英时知道是「怎么回事」,不觉得一定要留在那里。最后一句特别有意思,他一方面直接承认「哈佛的名望」有「抬高自己」的作用,另一方面则间接表示还是实力最重要——像他这样有实力的人,「已经不需要靠哈佛的名望来抬高自己了」。

「美国许多英文系出身的人后来都是研究中文,夏志清、李欧梵、王德威就是如此。搞英美文学在美国没法教书,像夏志清学得那么好,也没有办法教英美文学,写完博士论文赶快看中国东西,非转行不可。」(页78)

§ 「没有办法」四字有点语焉不详,但可以估计余英时指的是一种学术偏见在作祟:英美学术界不接受华人(或是所有非欧美人士?)教英美文学。我不知道这是否属实,但相信余英时不是信口开河,他说的现象在一定程度上存在。其实有些华人也认为欧美人士没有能力真正了解中国传统文学和哲学,这是同一类的偏见。

「在现代文学史上,沉从文是不能忽视的,在小说一直占重要的位置。沉从文跟张爱玲不是一回事。」(页80)

§ 我并非不喜欢张爱玲的作品,只是一向觉得她被一些人捧得太高了。 「沉从文跟张爱玲不是一回事」这句话我同意,其实更好比较的是萧红和张爱玲,我会拾余英时牙慧说「萧红跟张爱玲不是一回事」;沉的《边城》和萧的《呼兰河传》都写得很深刻,我在张的作品里见不到这种深度。

「后世看来,钱钟书的成就不能跟陈寅恪比,他念书比陈寅恪多,那是真的,而且看得很细,可他没有建构出任何东西来。」(页90)

§ 余英时说的「不能跟陈寅恪比」,是指学术成就,而学术成就的大小取决于有多大的建树;建树,即创新而能启发有关的研究。然而,如果「学问」指的只是知识量,也许钱的学问比陈的大。无论如何,余英时并没有抹煞钱钟书的学术贡献,在这几句后强调「钱钟书写的东西大有参考价值,尤其是他的《管锥编》是很好的参考书」。

「普林斯顿卧虎藏龙,有些是我们根本不懂得领域,如果晓得的话,每一领域都有极了不起的人物。」(页112)

§ 余英时在这几句之前写的是纳殊(John Forbes Nash Jr.),即电影 A Beautiful Mind 描绘的那位博弈论天才数学家。余英时虽与纳殊同在普林斯顿,但他到纳殊拿诺贝尔奖后才知道有这位人物;可见学术声望与名气是多么小圈子的事。

§ 所谓卧虎藏龙,当然不只是普林斯顿,美国所有顶尖学府都是这样。这令我记起杨牧散文〈柏克莱精神〉里的这几两句:「隔桌那四位啃着三明治的糟老头,个个都得过诺贝尔奖。」

「教授的著作出版一定要在很高水准的地方,不是随便出版,而且每一本出版的书,都是经过专家审核的,不通过就不会出版的,不管你有多大名气,都不相干的。这种制度化是非常稳定的,大学出版社尤其是守得很严,这样才能使研究传统不断。」(页125)

§ 欧美的情况大致如此,但华语世界的学术出版就远远未达这样的水平,尤其是缺乏严谨的评审机制。不过,即使在欧美,名气大的教授出版著作还是比较容易的。

「我觉得没有真正的『国学热』可言。真正的学是不能热的。学要冷冷清清长期做,如果要带一个『热』,就可以不考虑了。」(页137)

§ 余英时说的「学」,明显指的是学术研究,那当然「要冷冷清清长期做」;可是,如果一般大众对国学突然大感兴趣,买书来读、参加讲座等等,那么称之为「国学热」也无不可。其实,学术圈也是有热潮的,例如某某题目或某某理论突然很多人研究,那就是一个「热」;对于这种「热」,学者须要特别警惕,不要只是为了跟风而去研究——热潮过后,可能发觉浪费了不少时间,一场空。

「现在中国的学者动不动就称『国学大师』,还是精神空虚吧。这是最大的问题,学术界的人也是精神空虚,总要有一些东西填补,变成一个大师的话,当然就得到很大的满足感了。[…] 现在的大师太多了,就是通货膨胀,钱贬值了,什么都是大师,就没有意义了。人人都是大师,那谁是小师呢?」(页139)

§ 崇拜或仰慕大师的人太多了,否则不会有那么多「大师」。这是中国大陆「假大空」文化的一例,但已污染整个华语世界,不少知识人∕文化人很随便称一些学者或作家「大师」,委实可悲。

「[殷海光] 学术上也受到很大限制,同时思想上也谈不上深刻,即使在当初看来也很肤浅。[…] 他并不是有很大的学问,只是有一股不屈不挠的精神。」(页173-174)

§ 人格精神与知识学问是可以分开的,不能因为敬佩一位学者在政治上表现的人格精神,就连他的学问也看得很高。我同意余英时对殷海光那「思想上也谈不上深刻」和「不是有很大的学问」的判断;记得曾跟一位敬佩殷海光的朋友表达过这个评价,他很不以为然,大概还认为我不懂殷海光的哲学。

「我们不得不承认金庸是一个天才,后来没有第二个人写得跟他一样好。当年梁羽生和他齐名,我觉得梁羽生的武侠小说比他差太远了。」(页188)

§ 都说金梁的武侠小说齐名,但齐的只是名,而实则不齐。我也看过很多梁羽生,那是在看完金庸后退而求其次,看的时候满足感大为不及。无论在情节安排、人物描写还是武功想像,梁羽生确实比金庸「差太远了」;皆因金庸是写武侠小说的天才,而梁羽生不是。天才不可企及,第二名也还是遥遥落后。

「我从来不把任何个人当神一样看得不得了。古人今人中好多我都很欣赏,很尊敬,但我不觉得我要崇拜某一个人 […] 我也不会自愧不如,因为我天生就只有这么多本钱,只有这么多才力,这不是我能决定的,这是遗传决定的,还有跟我的环境有关系。[…] 总而言之,尽力完成自我,同时也知道尊重别人,这是所谓『博学知服』,即是做一个有尊严的知识人的最好办法。」(页227-228)。 」

§ 崇拜某一个人,虽然不是 literally 把他「当神一样看」,但也差不多了,就是全盘接受对方的见解,绝不敢批评,遇有其他人批评则极力维护,甚至有维护宗教的味道。佩服、欣赏、喜欢,可以,但都与崇拜不同。世上根本没有人值得其他人崇拜,而且崇拜总是盲目的,实乃知识人的大忌。

「有人学问好,聪明才智高,不一定有智慧,智慧是另外一回事情。人生的智慧不是看人的聪明,中国古人讲,这个人『智可及,愚不可及』,愚不可及不是骂人的话,是赞美的话。」(页240)

§ 什么是智慧?智慧与知识的分别在哪里?也许聪明的人会竭力寻求答案,但断不能单凭聪明便找到。学问好而智慧不高的,大有人在。人生在不同阶段需要不同的智慧,我想我已错过了年轻时可以掌握的智慧;现在步向老年,有时灵光一闪,好像领悟到什么,因而对人生的看法有了改变。其实可能不是灵光一闪,而是积累的人生经验突然受到外在的刺激(例如看书时读到一个句子),因而获得一种综合的了解。这能不能说是智慧并不重要,重要的是自己的心灵世界多了一点自主和自由。

「要注意胡适有两个学术生命,一个在美国,一个是在中国,我们看到都是他的中文著作,很少人研究他的英文著作。他的英文著作是非常颂扬中国文化的,非常佩服孔子、孟子、朱熹,他认为中国文化里有科学的精神,有民主、自由的追求,但是没有到制度化的层面。」(页262)

§ 我喜欢胡适,自问读他的著作已够多了,但几乎全是中文的,只看过他一两篇英文文章。 Springer 出版过一套三册的 English Writings of Hu Shih,分成 “Literature and Society” 、”Chinese Philosophy and Intellectual History” 和 “National Crisis and Public Diplomacy” 三大类别,共收了87篇文章,我几乎全没看过。看来我对胡适的学问与观点的认识没有我自以为的那么深。

「全世界文明有一个时期,会忽然『跳』一下,一跳之后所谓的高级文明就出现了。这其中当然存在一个问题,因为要承认某些文明是比较高级的。如果以政治上的角度来说,这种观点是不正确的,但事实就是如此。」(页298)

§ 如果坚持所有文明都只是各有各的特色,不能比较高低,那就是一个专横和武断的立场。文明可以比较高低,正如人可以比较优劣;可是,我不认为有一套必定要使用的绝对标准,用来评定不同的文明的高低。 A 文明可以在某些标准下(例如科技先进的程度)高于 B 文明,却在另一些标准下(例如与大自然的和洽程度)低于 B 文明。

「我 […] 只是感觉人不能没有这样一个超越的世界。如果没有的话,现实世界的一切都是肯定的,就是不能批评任何东西。只有一个世界的状况就是如此,必须要有另外一个世界才能批评现实世界中种种不满意的行为,否则我们怎样会说理想和现实呢?超越的世界就是我们理想之所在。」(页300)

§ 为什么要有一个超越的世界,我们才有所凭借去批评现实世界中令人不满的东西?为什么理想一定要寄托于超越的世界?余英时这里说的,有太多哲学假设,但又没有点出来,所以我读来甚不畅快。我的看法是,价值和理想都可以存在于现实世界,当然这也有哲学假设,说来话长。

「柏拉图说,”idea”(理型)是理想的东西,并不是真实存在的,但是你要按照理想的东西去做。」(页306-307)

§ 对柏拉图理型论稍有认识的人都知道,柏拉图绝非认为理型「并不是真实存在的」;反之,他认为理型才是最真实存在的东西。我不大相信余英时会犯这个低级错误。也许是他说得不清楚,而访问者李怀宇误解了他的意思?

「现在年岁愈高,愈觉得人间最难得的是亲情和友情,其他皆为浮云过眼,不足挂怀。」(页318)

§ 这是余英时说的话,但不在正文,而是录于李怀宇写的〈后记〉。最近几年我对这个看法有越来越深刻的体会,难道人要待到老了——或快老了——才会明白所谓事业成就只是过眼云烟?

——鱼之乐