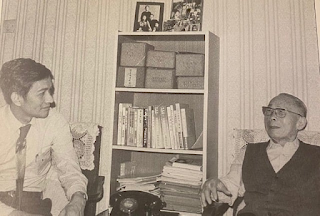

图,1981年访问徐复观先生。

(失败者回忆录0131)

「庚申改革」提出时,正值《七十年代》脱离天地自立门户。因方案讲到新闻记者可以独立报导新闻,鼓励对党和国家发表批评意见,因此也有朋友认为我们遭中共杯葛只是暂时,中共政改后会有所改变。但眼看方案流产,政治改革在最好的时机也无法推动,我认定中共一党专政这种结构性的痼疾已不可能改变。后来虽有赵紫阳在1986年推动政改(见吴国光:《赵紫阳与政治改革》),也胎死腹中。光是一个「党政分开」,就数十年来,中共一直挂在嘴边都实现不了,党的一元化领导以致一人化领导只有变本加厉。党政不分,党总忍不住在所有事情上插手,就是中共无法实行政改的死症。所以,尽管那时在香港的中共工委对我仍然表面友善,但我已深知中共不可能接受对它批评建议的言论监督了。

我邀请了几个原有的职工,先在中环租了一个地方办公,继而在湾仔自置小物业继续出版《七十年代》。

因丽仪离职,迁离廉价房屋,少了收入,单靠《七十年代》月薪,家计顿成问题。 82年台湾的《中国时报》出美洲版,因香港问题受关注,故在香港每天编一个香港专页,黄毓民主持编务,我受邀负责作最后审视,并写一段点题短文。每天早上七点多去上班,至九点多回《七十年代》办公室。 《中时》兼职的薪资不差。我又受邀在《信报》写「星期一评论」专栏,稿酬也算丰厚。那几年,两女儿分别去美加上大学,家庭负担很重,所幸身兼数职,熬了过来。

离开天地前后,我分别作过两个专访,一个是1981年3月访问儒学大师徐复观教授,另一是同年9月访问哲学大师劳思光教授。这两个访问对《七十年代》以至对我的思想认识都起了很大作用,也使我与中共的关系进一步趋于破裂。

徐复观的访问引起海内外极大关注。访问时他已患癌,身体较衰弱,但就中共政局、儒家文化、民主理想和知识分子的角色,表达出他的衷心的诚恳与激情,使我感到他或许自分不久人世,因此要作无保留的公开谈话。

谈话内容非常丰富,他从早年对共产党的倾慕,谈到慢慢的改变,文革时的失望,而四人帮被捕后,许多老干部复出,他们的腐败,使他对复出老干部的失望,「远超过我对江青的失望」。他说权力不是好东西,过分庞大的权力使掌权者必然腐败。这使他非常伤心,因为「我们国家的命运在他们手里」。

徐先生表现出一个真正爱国者的激情。他说,「一定要把国放在党之上,党有功有过,国无功无过,一切的罪恶不能说是国家的罪恶,一切的错误不能说是国家的错误,不论国家怎么样,我爱国是问心无愧的,国家越困穷我越爱。现在你把党放在国家之上,先爱我,你才算爱国,我爱你爱哪一点呢?」

我想起,我的爱国感情也正是在中国抗战的艰困时期产生的。对当时仍然抱有「爱国不爱党」感情的我来说,徐先生说出了关键。当然,后来的中国已完全被中共党替代的情况下,爱国也就变成爱党的代名词了。

徐先生关于儒家文化的明白而显浅的解释,使我彻底改变了受五四新文化批判儒家所影响的观念。他对海外知识分子的批评也很到位.这些留待日后再详述。

徐复观的访问刊出后,许多与中共关系密切的人士对这访问赞不绝口。但也有人持相反意见,表示对我作此访问的不满。我记得当时陈松龄对我说,整个访问就是「反共」,他可能是接收到中共的讯息。

劳思光的访问就从哲理上厘清一些对中共的观念。其中我向他提及徐复观曾表示,中国大陆目前的困难局面如果不能突破,中国有可能发生第三次革命,劳教授的回应是:「一个政府在大政策上的失败,每每使人想到革命,但事实上革命另需要正面条件。现在,庞大的干部集团不会赞成革命,群众也无意革命,正面条件几乎看不见,我们怎能判断革命会在中共统治下发生呢?」他明显不赞同会有革命的估量。

访问发表后不久,香港的左派刊物《镜报》发出几篇文章,针对这个访问,并直指我的名字,不顾事实地说劳教授鼓吹中国第三次革命,并列出一些我从未讲过的话和发表过的文章,对我大张挞伐。到1982年一月,中共的《参考消息》转登这几篇文章。我为此写了一封「致《参考消息》编辑部的信」,2月送去新华社,在无反应之下,在《七十年代》三月号发表。

至此,北京大概借两个访问执行廖承志的「彻底搞垮」指令,香港中共工委奉命执行「不投资,不印刷发行,不刊广告,不邀请」的四不政策。中共对《七十年代》割席,帮助我们洗脱左派色彩,成功成为一份独立的刊物也。 (103)

作者按:农历年期间,本周三(初二)休息,周五续刊.

——作者脸书