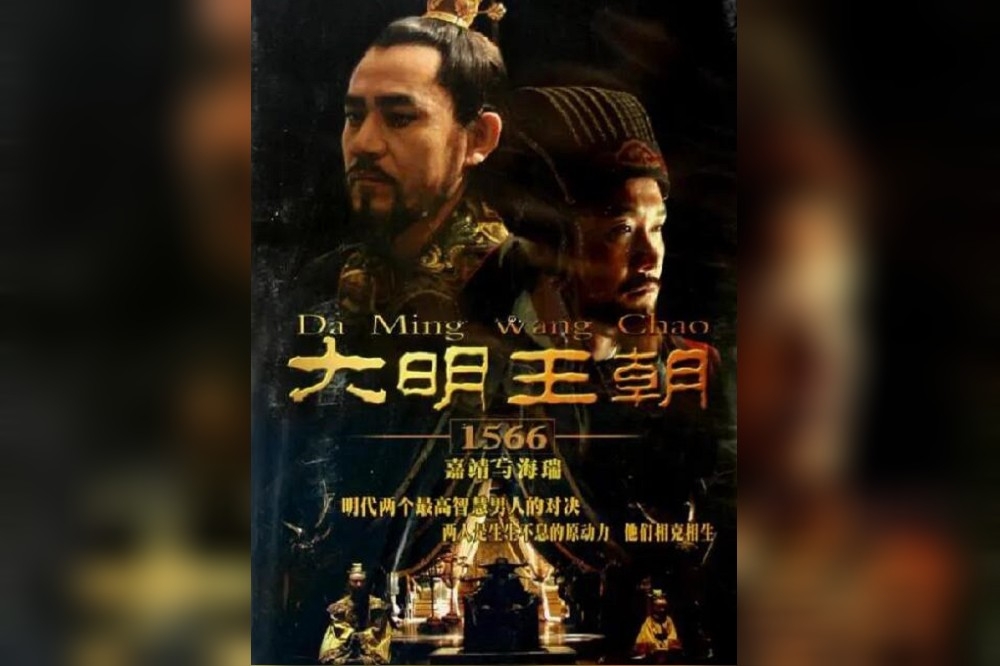

一个入不敷支而庞大的大明帝国,内部派系已经固化到势成水火,当时就仅仅靠着皇帝的才智支撑着内部平衡。 (《大明王朝1566》宣传照)

有人问之后谁人会做特首。有些人会自己估计一轮。谁人会做特首,适合作为晚饭话题,但认真的时候香港人并不关注,并认定这无关痛痒。有人长期会问为什么某些官员明明表现不佳,民望极低但仍然金枪不倒。这问题可以在一部中国历史剧《大明王朝1566》获得答案。该剧似乎顺合「反腐」的政治正确(嘉靖帝最后收拾了以严嵩父子为首的「严党」),但实质深入探索明朝(中国)朝廷体积变得庞大老化之后必然面对的「中衰」问题。故事开首讲朝廷帐目发现亏空,「预算不足」的大问题,瓦解了皇帝、太子党、严党、反严势力之间曾斗而不倒的平衡。

贪官酷吏获得的阶段性重用

面对问题,皇帝采纳了「大贪官」首辅严嵩的建议,要将几个省的作物经济改为产丝,通过国企「江南织造局」出口丝绸到外国赚外汇填数。牵涉的几百万农民表示反对,因为养丝要一段更长时间才能收成,一穷二白的农民折腾不起,官民冲突开始。严嵩的儿子派党羽炸毁了河堤水掩农地,让农民变成灾民,再贱价收购他们的土地,借「国策」的便利海捞,但剧集描写皇帝一直知道严党底细,也有意根除,但更害怕内阁的文官与太监联手,到时他可依靠的只剩下锦衣卫,境况就十分危险。但说到底嘉靖帝需要贪官去为朝廷「增加收入」,明朝官员工资太低但必须自己养幕僚,不贪就会活得非常穷困,甚至不如一般人去做工商业。

严党巨贪,但事实的另一面是严嵩为皇帝分忧,他们用自己方法帮朝廷供养一班官员,朝廷发命令下来才会有人切实执行,获得好生活的功名才吸引,皇权对臣民的统治才能如身之使臂。官僚集团为贯彻皇命而存在,官员自身的贪污或私德问题 ,皇帝肯定透过锦衣卫直接知道,但皇帝多少会容忍。严嵩理论上是一定要办的,但是极为讲究「时机」,这时机完全掌握在嘉靖手中,也显示了中国传统中「法治」终究以统治者的决断为依归,绝不只讲究法律文本或者立法原意,连官员自己审案,亦总是将法律消融于人情天理、平衡各方利益的总体考量中。

明朝废了宰相,设太监和锦衣卫对官员双重压迫,皇帝看来空前强大,也是深层的孤家寡人,他害怕如果自己没了严嵩去控制局面,没了严嵩去打压其他官员,势力一旦失去平衡,「官员」团结一旦反过来制衡皇权,这更可怕。相比起来严党如何纠党营私,只要不惹起民愤民变,就算是不涉及全局的问题。

这庞大的架构如何运用,完全取决于皇帝本人的能力。嘉靖帝本人喜好神仙道教,沉迷炼丹,也是一个变态和暴力的皇帝,一生因「服侍不周」而打死至少二百个官女,他和自己的继任人神宗一样长年不上朝。但在戏剧和历史中,嘉靖是个深黯权术和聪明的君主,有点像东方版本的卡利古拉,继位早期做了大量德政,后期变得自满和暴虐。不同的是,嘉靖帝二十年不上朝仍然有力摇控朝廷,有非常的权力触觉。他懂得严嵩的问题也懂得其用处,皇帝是个内里残暴的人,但他不能自己出手、染上污名,而需要保持神圣和超然,令权威更加高深莫测,所以严嵩本人就是「上帝之鞭」,代表皇帝去镇压官员,也为皇帝档下血污。

香港近来茶余饭后闲聊的话题是谁会是下任特首,但多数时候香港人其实认为那无关痛痒。 (图片取自香港特区政府)

乱事结束会有一些人失去重用

剧情中后期,皇帝没有遭遇严嵩抵抗而顺利板倒对方,但很快就扶起另一个酷吏。不为什么,只为需要。严嵩提拔早年出来的胡宗宪被描写得非常微妙,他负责抵抗东南倭寇的全局统领,皇帝内心不喜欢他但一直予以重用,皇帝对近身这样说:「国一日不可无东南,东南一日不可无胡忠宪」,所谓「国」当然更多是指他自己,他需要这个人帮他抵挡倭寇,而东南则是供养朝廷的经济重心。在这问题前,其余问题都会是支节。在倭寇问题面前,严嵩和胡宗宪就是皇帝的次要敌人,而胡宗宪在战争的最后关头向朝廷表达了忠心,确实把倭寇剿灭,而拒绝了严嵩所说的「养寇自重」策略。当乱事结束之后,确实就会有一些人渐渐失去重用。

倭寇剿灭之后,皇帝就动了严嵩,而胡也受到牵连而下狱自尽。倭寇「外患」如果继续维持,严党也就能安定繁荣。剧情的另一重心是海瑞,与马基维利的皇帝相比,他是 100% 儒家的理想主义者,便安排了二人由隔空到最后面对面作理念上的「世纪对决」。海瑞一角在成长曲线之后,于皇帝的大喜日子呈上激烈批判朝弊的奏章,皇帝大怒命人捕获海瑞,却畏于舆论而不敢杀他,为他举行了最高规格的大审,上演了思想犯受审的场面。

总之无论如何威吓,海瑞不肯认错。皇帝最后一番考虑之后,终究没有下杀手。但皇帝知道自己遇到一个可怕的烈士,

剧中的海瑞像一个现代改革派知识青年而多于儒家道统下的孝子贤官和忠臣烈士,他甚至早就提出了问题不在于奸臣而是「出于宫内」。这几十集剧情一开始是由财政收入被亏空的问题,为什么剧情一直就是由「没钱」而引起的冲突(连开首钦天监官员也借天气问题抗议朝廷挥霍无道而被太监仗打致死)。虽然奸臣是一个问题,但整个与嘉靖本人命运相连的结构才是根源。海瑞也在奏章指责嘉靖皇帝大兴土木,还有供养朱姓王爷的规定供给,也是朝廷财政的极大黑洞。

一个入不敷支而庞大的帝国,内部派系已经固化到势成水火,当时就仅仅靠着皇帝的才智支撑着内部平衡。为了维持这一时的平衡,或者自己的需要,皇帝有时充满弹性。严嵩和皇帝之间的互相需要和计算,严嵩老年倒台,却演成一个从容赴死的武士。他像是得知在游戏中自己输了,就自动退场。当一个权臣弄权到了极致,连下台一鞠躬的时间都算得到而且「表现专业」。

不是用人过于肤浅就是过于深沉

严嵩知道打完东南倭寇之后,自己对皇帝就没有了最后的用处,只会剩下恩怨。这一种描写其实很中国人。也就是一般人在中国历史(或收窄为「官史」)看到一连串成王败寇,打着黄巾起义还是朱三太子反清复明口号,世间仍离不开成王败寇。赢的进场,输的出局,背后没有什么恒常高贵的道理。连野蛮人(蒙古人) 都反过来统治过中国了,按「道理」,代表高文明的正统的宋不应该输给野将人,最后会有转机……但最后没有。正统(再一次) 在崖山完结了。

严嵩是统治文官二十年的老妖,他真正的信仰和证道的那一套不是海瑞那一套,而是权力斗争这轮流转本身,奉为最高律法。没有什么是真正永恒的,就连曾经权倾天下的严嵩自己也这样认为。皇帝为什么沉迷修炼,也许是看到了这一切起落浮沉,因为他坐在帝国顶点,深刻体验动用权力时所有道德和法律的废置状态,尘世的宇宙其实也就这样,一切都是阶段性,以致很难相信有超越世间的圣明。很多明朝皇帝以沉迷变态享乐、沉迷某种事业(木工)、沉迷宗教、特别暴虐、特别懒惰等形象闻名。世界似乎是讨厌的,份外短暂,以致于他们都积极去寻求他世。

嘉靖对决海瑞不久,气得生病,最终统治四十多年后驾崩。在历史书中,皇帝在临死前终认了一些过失,例如大兴土木,他的道观也像他追求的长生不老一样,没结果。皇帝最后好像玩赢了所有人,但成长最终也是由帝国支付。皇帝解散了严党,但党争和分裂在其身前身后都不曾停止,帝国收支状况继续恶化。皇帝一时神游物外,留给下一个时代的生存压力也变得更沉重。

剧中有无数大小官员「下马」,他们实际的罪名并不重要,剧本也明显大部份略过不表,重点是哪个官员对皇帝有用,皇帝就会给他们旁人未必懂得固中关节的恩宠,反之亦然。就像那些「办公室学」也会分析,一些办公室会有一些特别可怕或可恨的人一直获得特别重用,这些员工能力却又不怎么样。通常使用他们的老板要不是用人过于肤浅,就是用人过于深沉。

※作者为香港评论者/作家