1977年11月,台湾警备总部宣布破获了叛乱组织「人民解放阵线」案,1978年1月军事法庭审讯,判为首者戴华光无期徒刑,另五人分别判三至十五年。在军事检察官的提告中,这几个年轻人犯罪的具体行动就只是散发传单,而其中「匪嫌」吴恒海的罪证就是他招认于1976年9月当海员时到香港,与「七十年代」杂志的「李匪怡」会面交谈,「李匪怡」表示可安排他去大陆访问,又给了他一些任务。

1976年我仍然在左派阵营,9月刚迁新址成立天地图书,因《七十年代》常有文章揭露台湾戒严时期的镇压不同意见者,并支持民主抗争行动,确有些海外或台湾来客到杂志社找我谈话,我也安排过一些人去大陆访问。这些人去了之后,回来有正面亦有反面的反应。约略记得有一位台湾年轻海员来访,谈话间相互交换大陆与台湾的情况,他可能提出过想访大陆,但初相识不可能为他安排,也没有留下通讯联络方式,何来给予「任务」之事?

看了这报导,我固然一笑置之,我的一些文化界朋友,就常以「李匪怡」和成语「匪夷所思」跟我开玩笑。后来我在《星岛晚报》的一个小专栏,索性用「李所思」为笔名。

讲这件旧事,就是想说明当年我和《七十年代》在台湾情治机关眼中根本就是敌人。但江南七封信和夏晓华的专访,他们就偏偏要找「李匪怡」去发布。尽管在《七十年代》刊出前不久,台湾《联合报》系统的美洲《世界日报》已刊过七信的其中一封,但没有人关注,原因是《联合报》老板是国民党中常委,自己人为自己人开脱,缺乏公信力。只有在独立的、对掌权者一贯持置疑态度的报刊发布才有公信力。对中共也是一样。如果《七十年代》从一开始就像《文汇》《大公》那样,向中共一面倒,对中共来说也就没有利用价值,也不会有一段时期在「认同中国」的问题上成为中共「非常有用的白痴」。

实际上,所有具固定立场的媒体,都不可能有公信力,党派性的宣传只在封闭的社会有人相信,放到开放社会就是政党领导人的自渎,因为媒体的受众会接触其他资讯,每个人有自己想法。

我坚持《七十年代》保持独立性,不惜放弃对自己更有利益的事业,也就是固执于媒体的独立和公正,知道读者的需求,媒体应该永远是权力的监督者。

这道理,我相信中国、台湾的掌权者不会不知道,否则他们就不会将他们非常想发放的讯息辗转交给外媒去发表了。但尽管知道,在一党专政或一党独大之下,所有权力都是自上而下等级授权,这就决定了不可能办一个哪怕对权力持小小监督态度的媒体。也因此,老报人徐铸成说,舆论监督只能靠外国人管治下的保护伞,中共建政前靠租界,1949年后靠最后一个租界的香港,1997年香港主权转移之后,媒体也就慢慢以至急速走向「爱国爱党」矣。

从1979年香港九七问题浮现以来,我根据个人的经验,以及从老报人、学者徐铸成、徐复观、劳思光谈话与文章中得到的启示,我从一开始就不相信一国两制、港人治港。我也绝不相信香港可以实现民主治港。中英谈判期间,中共就一直否定香港人有参与决定香港命运的角色。中英联合声明发布后,中共开始起草《基本法》,整个过程都围绕着政制的民主程度争辩。尽管香港草委有民主派的司徒华和李柱铭力争,但中共主流意见仍然极力阻止香港市民对政制的广泛参与。港英当局开始了民主改革步伐,亦不断被中国强烈反对,无论是香港广大市民支持的88直选,还是彭定康的扩大选民基础的方案,每一步都受到北京阻拦严拒。经历过这么多事件,若还相信中共会容许民主治港,不是太天真了吗?

但不是天真,而是没有其他路可以走。在主权转移已成定局的情况下,唯有站在市民权利的一方,据理力争多一点民主,或可以稍保障我们的自由和法治。因此,我虽然从一开始就不相信一国两制、港人治港,但在争不到「主权换治权」的英国保护伞的情况下,就只能站在明知争不到的民主一方了。

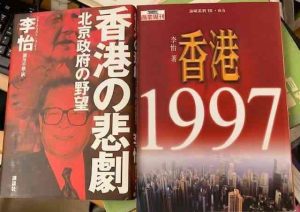

我所珍惜的不是民主,而是自由,特别是可以监督政府任何部门的新闻自由,这是我的志业,也是我大半生的奋斗和成就所在,如果有成就的话。 1996年,我在台湾出版了《香港1997》一书,这本书随即有日本出版社翻译成日文出版,改名为《香港之悲剧》。日本版的书名,更能够概括这本书的内容。 2020年,香港有学者说,他的学生惊叹这本书的内容大部分成为事实。我没有自豪,不感高兴,只有悲凉。 (110)

图,《香港1997》和它的日文版《香港之悲剧》。

(《失败者回忆录》在网络媒体「matters」从头开始连载,网址:https://matters.news/@yeeleematter)

—作者脸书