2022 年末,北京当局在民众毫无准备的情况下选择了突然「放开」来应对新一波疫情,这一选择颇为出乎各种观察人士的预料,本以为北京当局至少会在选择放开前做好一些基本的准备措施,但没想到它竟然在毫无准备的情况下选择了突然「放开」,让「民众自己对自己负责」,以至于在其后的疫情扩散中造成大量民众死亡,甚至一时间火葬场「生意兴隆」,要插队火化也得托关系。从极为严格的「社会主义式应封尽封的清零政策」突然变为颇具「中国特色新自由主义式自己对自己负责」的无准备放开,党国的迅速转身看起来颇为魔幻,但实际上却反映出了某种它自身运作的深层逻辑。这种逻辑就是秦晖教授在其著作中曾反复提到过的「尺蠖效应」。 「尺蠖效应」得自秦晖的比喻,他借用尺蠖的爬行来形容某种在历史与现实中反复发生的现象,「尺蠖一会儿收缩,一会儿放直,可是无论收与放都只朝着一个方向——有利于权势者而坑了百姓的方向。」(《共同的底线》, P249)这种「尺蠖效应」——收与放的辩证法,作为帝国专制政治运行的深层逻辑,在历史与现实中反复上演。

「抑兼合并」与「不抑兼并」的怪圈

秦晖曾以北宋时期的王安石与司马光之争为例来描述「抑兼并」与「不抑兼并」的怪圈——政治专制下的经济怪圈【1】。实行「抑兼并」的王安石眼中的「兼并」主要是商人与国主争利,王安石就说「有财而莫理,则阡陌闾巷之贱人,皆能私取予之势,擅万物之利,以与人主争黔首」,国家想要增收就要防止阡陌闾巷的贱人(商人)与「人主」争利。于是「抑兼并」就往往「打着平均主义或均贫富的旗号」来扩充国库,以「国家自为兼并」来提升国家的汲取能力,国家实行经济统制成为唯一的「垄断厂商」,对民设禁,限制与束缚「阡陌闾巷之贱人」的经济发展,最终导致国家中央财政的汲取能力极度膨胀而形成所谓「国富民穷」的局面。但代表「不抑兼并」的司马光不意味着某种保护产权的「经济自由主义」,所谓的「不抑兼并」也就是不对当时的已有的既得利益与权力结构作出太大的改变, 「国家应该放手让权贵们攫取私人财富」(《思无涯,行有制》, P174)。但实际上早在王安石试图实行自己财政增收的「新政」之前,宋朝掌握了很多从民间攫取财富的方法,例如对盐、酒、茶、矾、香等一切可能产生垄断收益的商品实行专卖,而「不抑兼并」并不能让国家吐出这些它已经吞进肚子里的肉。

这种「抑兼并」与「不抑兼并」的怪圈很容易联想到从「文革」到「改革」的转折,当「改革开放」正在逐渐变味的今天,历史又一次陷入了怪圈的循环。 「文革」或「打击贪污腐败」这种「抑兼并」并不意味着「公平」,反而是国家通过一系列政治运动成为唯一的垄断者,不仅是经济的垄断,同时也是政治权力与意识形态的垄断。而「抓到耗子就是好猫」、「不折腾」与「九龙治水」式的「不抑兼并」也并不意味着「市场经济」,反而是权力寻租的「春天」。正如秦晖所言,「无论是『抑兼并』旗号下的国家对民设禁,还是『不抑兼并』旗号下的权贵侵民谋私,都属于马克思所说的『权力统治财产』、『统治——服从关系基础上的分配』,因此二者往往是你中有我、我中有你。」(《天平集》, P70)

同时之所以谓之「怪圈」,往往意味着「抑兼并」与「不抑兼并」成为帝国政治的唯二选项,或是大搞政治运动以「运动式治理」折腾一番,或是官商一家大搞贪腐腐败的「不折腾」,而并无第三种选项,也就是「自由民主的宪政体制」。甚至可以说,帝国政治发展出「抑兼并」与「不抑兼并」这两种应对手段,就是为了解决「缺乏权责对应的宪政体制」所带来的问题,但这两种应对手段本身又成为了帝国的问题,于是帝国就在「折腾」与「不折腾」的循环中滑向终点站。

怪圈中的知识分子与思想

在这节开头笔者先引用一个秦晖讲中国思想史时用过的历史典故,「辕黄之争」:

清河王太傅辕固生者,齐人也。以治诗,孝景时为博士。与黄生争论景帝前。黄生曰:「汤武非受命,乃弑也。」辕固生曰:「不然。夫桀纣虐乱,天下之心皆归汤武,汤武与天下之心而诛桀纣,桀纣之民不为之使而归汤武,汤武不得已而立,非受命为何?」黄生曰:「冠虽敝,必加于首;履虽新,必关于足。何者,上下之分也。今桀纣虽失道,然君上也;汤武虽圣,臣下也。夫主有失行,臣下不能正言匡过以尊天子,反因过而诛之,代立践南面,非弑而何也?」辕固生曰:「必若所云,是高帝代秦即天子之位,非邪?」于是景帝曰:「食肉不食马肝,不为不知味;言学者无言汤武受命,不为愚。」遂罢。是后学者莫敢明受命放杀者【2】。

熟悉当代中国知识界的读者一定会发现,在「辕黄之争」中双方的论点似乎都有其对应的当代翻版。 「辕固革命派」国师则或是大谈「毛泽东国父建国论」,或是讨论「无产阶级革命建国」的诸多深奥内涵;「黄生建制派」国师则谴责老百姓不知好歹,遇到这么好的政府还不知足,甚至发出「中国人太过政治理想主义」的感叹,中国的现实这么好你竟然还不满足。但是后四九年的「辕固」与「黄生」们又遇到了另一个难题,「文化大革命」——「国父」自己号召「造反有理」,这可该怎么办?邓小平很巧妙的给出了一个「答案」,「国父被江青与林彪等一众奸臣蒙蔽了」!并顺手禁止人们与学术界讨论相关问题。但「革命派国师」怎么能忍受「国父竟然有缺陷还会被人蒙蔽」,那么「文化大革命背后一定也有诸多深奥内涵」,如此才能彰显出「国父的全知全能」。于是「新左派」作为「辕固革命派」的分支闪亮登场,用后现代主义或是后殖民主义等一系列「洋理论」嫁接毛泽东土思想,把「永远坚持毛泽东的领导」翻译成无数绘声绘色同时也很晦涩的论文与专著,试图从代表专制主义另一个高潮的「文化大革命」中发挥出无数拯救人类文明免于资本主义民主荼毒的理论——只要大家都去做皇帝的奴才,就不会有民主,也就不会有民主的问题。虽然两派国师虽然观点不同甚至多有矛盾,但大家绝对不会发生「辕黄之争」,没有哪派国师会质疑「高帝代秦即天子之位」的「正当性」,反而是大家其乐融融地找到了二者理论的基点——「坚持党的领导」,「辕固革命派」与「黄生建制派」在党的领导下成功完成了「辕黄大团结」,「革命建制一家亲」。秦晖曾作一名为《革命与保守》的短文打趣这种「知识分子的怪圈」:

阿 Q 革命成功,遂为未庄之主,怪赵太爷不许其姓赵也,杀之而据其府。又取《赵氏宗谱》,令假洋鬼子改之,以 Q 为长房嫡派,号为 Q 公,人称真赵太爷。遂扩府第,尽纳秀才娘子、吴妈、小尼于其中,立生祠而颂 Q 公真爷之恩德,未庄欣欣向荣焉。

一日 Q 公寿,王胡进而颂曰:Q 公革命,顺天应人,真开辟以来一大制度创新也。遏全球化之浊流,疗现代性之顽疾,领批判理论之风骚,居国际学术之前沿。今日本丰田、瑞典沃尔沃、美国 ESOP,皆遣使来朝,取经于我,诚盛世之极也。

小 D 趋而叩曰:Q 公保守,光耀赵门,诚我赵府荣前裕后之真太爷也。告别革命,矫激进主义之恶俗,伸张威权,挽清议乱政之颓风,较康梁孙文之轻薄,东欧诸夷之浮躁,何啻宵壤!可知纲常之振,系于英主一身,Q 公尊则赵府荣,赵府荣则未庄兴矣!

于是王胡颂革命,小 D 歌保守,左右相争,浸浸乎以未庄为稷下矣。陋儒孔乙己适过此,懵懵然以中庸自命,进曰:若阿 Q 不革命,赵府不保守,不亦善乎? Q 公闻而大怒:「你也配姓孔?」王胡小 D 遂齐上殴之:「你也配中庸?」乙己免冠徒跣而逃【3】。

秦晖曾评论80 年代与90 年代知识分子们的讨论,「上个世纪80 年代知识界盛行批判『传统文化』,把那时的百般不是都说成是老祖宗的罪过,两千五百年前的孔夫子尤其罪莫大也。而一入90 年代,世风与士风顿改,『弘扬传统文化』又成时髦了。」于是有感写出了名为《世说新语补·荆轲刺孔子》的一篇小短文:

荆轲欲刺秦王,至秦庭,见龙威凛凛,不敢前。踌躇有倾,于阶下一展所赍孔丘像,持匕扑刺者三,且刺且歌曰:「风萧萧兮易水寒,劣根深兮千斯年,知其不可兮而为之,悲剧精神兮万古传。」有报于王曰:此刺孔之歌也,与陛下焚坑之志同,于王事有益焉。王颔之。俄而轲歌愈奋,王不怿,怪其聒噪,以棒击其顶,逐之出。轲狼狈回驿,郁郁然反思再三。有秦舞阳者至,责其激进太过:孔子伟人,岂可刺之哉?轲大感悟,遂改宗保守主义,与舞阳闭门读经,整理国故去矣【4】。

无论荆轲是「刺孔」还是整理国故大搞「国学」与「传统文化」去「颂孔」,荆轲永远都不会去刺杀秦王,甚至发展到最后,也会发展出「荆轲颂秦」的滑稽场面【5】。诸多知识分子灵活发展自身立场,以秦王的需要为中心打好配合战,一边是本应刺秦王的荆轲去大搞「荆轲刺孔子」,另一边是本应颂孔子的子路去大搞「子路颂秦王」【6】。当然发展到如今,荆轲早已不刺孔子,孔子早已与秦王和与马克思三位一体,一块儿「通三统」,名为「中国特色」,刺孔子就是刺党的命门,荆轲如此「精明」哪里还肯做这样吃力不讨好的事情,不如大搞「xx 学科本土化」,改刺洋人,把洋人加诸于各种社会科学研究的「话语霸权」统统打翻,然后「本土化」到党的手里。所谓「本土化」不过就是「坚持党的领导」的同义词,共产党就是中国,中国就是共产党。

甘阳与刘小枫

秦晖在评论张维迎与郎咸平的争论之时,就一阵见血的道出其中症结,「在这场争论中,双方都力图表白自己『亲政府』而对方『反政府』,这也真是一场具有中国特色的争论。【7】」这也是秦晖提出的「共同的底线」的问题意识,这个共同的底线就是反对秦王,反对秦制,坚持宪政民主,政府应该权责对应,无论激进与保守亦或是左与右。正如秦晖多次说过的,「在另一些『问题』面前···就连哈耶克与马克思也可能会持同样立场一——现实中那些既为哈耶克的理念所不容也为马克思的理念所不容的事难道还少吗?【8】」当然,在现实中诸位知识分子往往有意识与无意识地陷入了一个怪圈,无论激进与保守亦或是左与右都把「坚持秦王的领导」与「坚持秦制」作为了「共同的底线」【9】,哈耶克与马克思一起坚持党的领导,遑论施密特与施特劳斯,抑或布迪厄与福柯。

从文革到改革:从「反竞争的伪公正」到「不公平的伪竞争」

秦晖在讲辛亥革命的时候提到了发生在辛亥之前晚清的「启蒙」,诸多大臣出使西洋,纷纷感叹人家那里搞的民主宪政政治才是真仁政,而不像「我大清」一样搞的是「儒表法里」的秦政。就像是出使英国的郭嵩焘就明确地说:「三代以前,独中国有教化耳……自汉以来,中国教化日益微灭。而政教风俗,欧洲各国乃独擅其胜。其视中国,亦犹三代盛时之视夷狄也。」(郭嵩焘:《伦敦与巴黎日记》) 中国文化很了不起,但那是指的三代,三代只有中国是世界上最文明的地方,但是秦汉以后就不行了,自汉以来中国似乎已经逐渐成了「夷狄」,而「三代」却跑到西方去了【10】。而有趣的是,当时间来到 1978 年,封了国门几十年后重新出国考察的各位列宁党老干部们又在英国惊喜地发现了「共产主义」。 1978 年11 月王震访问英国,访问结束时,中国驻英大使馆的人问王震对英国的感受,王震高兴地说:「我看英国搞得不错,物质极大丰富,三大差别基本消灭,社会公正、社会福利也受重视,如果再加上共产党执政,英国就是我们理想中的共产主义社会了。【11】」当然,王震这些列宁党老干部不肯也不能承认的就是,英国之所以能搞成这些「共产主义理想」,正是因为执政的并非试图搞一党独裁的列宁党。

毛泽东死后,经过短暂的华国锋执政时期,邓小平时代来临,人们在「走出文革」的共识下凝结起来,至于未来具体走向何方,该走何种路线,则众说纷纭,不过在89 年的六四事件之前,这些分歧还暂时并没分化到不可调和。秦晖虽然没有对中国80 年代与90 年代的历史作出具体论述,但是他就俄国斯托雷平改革前后的历史作了相关研究,发现这段历史表现出与中国后78 年历史极大的相似性。在这里插一句,各种平台上总能发现各种人评论秦晖说他为了得到自己的乱剪裁史料,但仔细阅读这些批评秦晖的回答或论文,发现这些批评别人剪裁史料的人他们自己靠剪裁史料又得出了另一套回答。但实际上,这其中的奥秘靠常识就可以识破,丰富的正确的史料并不意味着可以推导出正确的或者说客观的结论。秦晖写道:

俄国 1905 年到 1907 年革命是「现代化多元主义反对传统专制」的斗争的高潮,自由派知识界通过立宪民主党执牛耳的杜马实际上主导全国的反对派运动,同时,1905 年的俄国政府由著名的开明政治家G·IO·维特任总理。他不仅对公社之弊已有认识,决心推进经济改革,而且还是宪政的热心者。显然,在反对派运动以自由主义为主流,而政府方面又由开明的改革派官员执政的条件下,只要双方能达成妥协,1905-1907 年之后的俄国将会是另一种前途,走向市场经济、民主宪政是完全可能的。然而由于种种原因,杜马反对派与维特政府的谈判未能成功。维特由于过分「温和」而被沙皇一脚踢开,强硬的戈列梅金与斯托雷平相继登台,对反对派野蛮镇压。然而,胜利了的「家长」不仅没再维护「大家庭」反而实行了彻底的「分家」。 1907 年起,俄国开始了摧毁传统公社、实行土地私有化并确立资本主义产权制度的「斯托雷平改革」。用斯托雷平的话说,国家原先要「抑强扶弱」充当「公社精神」的化身,而今不然了,「国家是为强者而存在的」!其实,1905 年以前的「公社世界」大家庭早已「父不慈子不孝」,只是还保留着一层大家庭的温情面纱。而 1905-1907 年「革命」的戏剧性结果就在于,刺刀挑破了这层面纱,透过破口一看,原来家长与子弟们都对家产心痒久矣!于是对当局来说事情便变得十分简单:赶快把家长权变为家产所有权吧!为了让社会认可「家长」对家产的霸占,斯托雷平的办法是让「长子」也分一杯羹以获得他们对家长的支持。用权势帮助公社的「强者」(所谓「富农」)以「强迫动员」的方式摧毁公社世界,从而用把「弱者」赶出家门的办法实现对农民的「第二次解放」。一时看来,这样的「分家」倒也干脆利落、产权明晰,市场导向的农场经济毕竟比种「大锅」地、纳「大锅」税的村社经济有效率,而铁腕下的安定更有助于这种效率的发挥,于是产生了「斯托雷平奇迹」︰从1907 到1914 年间沙俄经济持续高涨。在市场之潮中,俄国出现了前所未有的经商热。 1905 年的政治热情似乎已一去不复返,维特在1913 年感叹道︰「这件事过去六年了,斯托雷平宣称『安宁』也有那么久了,但他所实行的制度迄今没有改变,舆论对之也没有反应,现在舆论所感兴趣的主要是口袋里有多少钱┅┅」于是当年的反对派知识份子便陷入了空前的尴尬中。海外「政治侨民」日久无聊,内讧成习,立宪民主党、社会革命党内的派系越来越多,而社会民主党内的两派更于1910 年彻底分裂为布尔什维克、孟什维克两党,彼此从政见直到经费之类的琐事都斗得不亦乐乎。而俄国国内的自由主义者更出现了急剧的分化,有的如马克拉科夫,成了支持当局镇压「弱者」捣乱的政治保守主义者;有的如别尔嘉耶夫,由鼓吹西化急变为宏扬「国粹」,成为不问政治的东正教「寻神派大师」;还有的如米留可夫,反对保守主义,但却越来越趋向民族主义【12】。

秦晖通过对这段俄国史的讲述表达了他对这段历史的理解,如果倾向走出文革的泛自由与泛启蒙派的知识分子与开明派领导人如果能够达成某种联合或者妥协,历史也许会走向不同的结点与方向。但实际上却是开明派领导人被踢开,邓小平选择了江泽民与李鹏。虽然六四事件之后,「改革开放」经过了一段时间的停滞,但在92 年后,所谓「市场经济大潮」翻涌而来,「改革」或者说「权贵私有化式分家」的力度比上个十年更加迅速,80 年代那种温情脉脉的面纱被彻底撕破。而随着政治经济社会等多重情境的变迁,知识分子本身也开始分化出不同的派别。有的知识分子选择支持「改革」——不公平的伪竞争,只要赶快「分家」,也不管过程是否公正,期冀跑步进入市场经济,当然这背后则是无数「掌勺者私占大饭锅」与「权贵私有化」;有的知识分子则选择支持「改革从文革中总结经验」——反竞争的伪公正,试图从文革中总结出无数解决经济转轨问题的「制度创新」,78 年后的一切问题都是「新自由主义」的错。而这些人所谓的「新自由主义」,就是商人与「人主」争利,只要将所有私企再通通国有化,问题自然迎刃而解。在这样的「改革」与「反改革」、「左与右」、「激进」与「保守」的争论怪圈中,党国左一下右一下的扩张自己的权力,知识分子也随着党国左一下右一下偏偏起舞,在二十多年后的今天最后统统整合到「国家主义」的大旗下去。而党国的被统治者,最终也在这种怪圈式的讨论中不知所以,浑浑噩噩不知权责对应的宪政民主为何物,无论「左」与「右」皆以「坚持党的领导」为前提,团结起来一致对外,美名其曰挑战西方「话语霸权」去追求「本土化」。

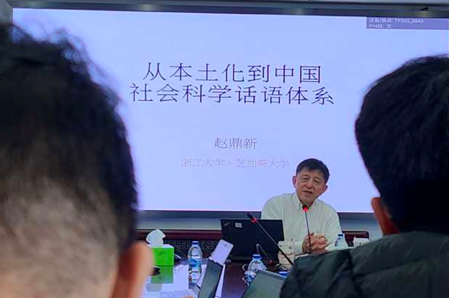

赵鼎新谈论社会学的本土化

注释:

【1】秦晖对「抑兼并」与「不抑兼并」的描述多次出现在其著作中,参见:秦晖。关于「抑兼并」与「不抑兼并」. 1998. 天平集。 P61-72; 秦晖。中国经济史上的怪圈:「抑兼并与不抑兼并」. 1999. 问题与主义:秦晖文选.P416-428; 秦晖。阅读千年:古老帝国的政治脉搏。 2002. 思无涯 行有制。 P167-207; 秦晖。中国经济史上的怪圈:「抑兼并与不抑兼并」. 2019/2003. 传统十论:本土社会的制度、文化及其变革;网络链接参见http://m.aisixiang.com/data/ 36374.html

【2】秦晖:中国思想史——从诸子争鸣到新文化运动 完整版 2016 年 (秦川雁塔官方频道).https://youtu.be/6XaNs83juAw 参见《史记·儒林列传》

【3】秦晖:阿 Q 二题。 1999. 问题与主义。第一版。 P9.

【4】秦晖:世说新语补 (三则). 1998. 天平集。第一版。 P130

【5】秦晖:从「荆轲刺孔」到「荆柯颂秦.https://www.chinesepen.org/blog/archives/130920

【6】秦晖:「荆轲刺孔子」与「子路颂秦王」.https://freewechat.com/a/MzIxOTYwMTczMg==/2247489065/1.

【7】秦晖:中国能否走出「尺蠖效应」的怪圈? ————从「郎旋风」看国企改革的困境与经济学的窘境,爱思想,更新时间:2004-09-09 14:26:58,https://www.aisixiang.com/data/4117 .html;也可参见:秦晖。 2013. 共同的底线。第一版.P219

【8】秦晖:我的「第三条道路」. 原载《天涯》2000 年第 2 期。 http://www.chinaaffairs.org/gb/detail.asp?id=6531

【9】就像是秦晖本人往往会面对「左」(如吕新雨)与「右」(如杨震)两方面的夹击。秦晖。历史的启迪:再谈俄国的改革与革命——并答杨震、吕新雨。社会科学论坛,2010(22):71-98.

【10】秦晖:晚清儒者的「引西救儒」. 更新时间:2011-01-19 10:22:17. https://www.aisixiang.com/data/38499.html;也可参见秦晖:中国思想史——从诸子争鸣到新文化运动完整版2016 年(秦川雁塔官方频道).https://youtu.be/6XaNs83juAw. 第十九集- 第二十四集;秦晖:不仁不义的帝制和亦道亦德的宪政——辛亥之变的价值观基础。 2015. 走出帝制:从晚清到民国的历史回望.P67-85.

【11】萧冬连:探路之役:1978~1992 年的中国经济改革.2019. P22.

【12】摘自秦晖:从不公正的「改革」到反改革的「革命」——俄国走向 1917 之路。 1999. 问题与主义。 P257-258.

来源:中国之春