钢哥 Matters 20240325 转自新世纪

《梦想集中营》电影海报

霍斯一家与惨绝人寰的集中营仅一墙之隔,一家人如何对尖叫声、枪声、哭声习以为常,在日常生活中以「科学的理性」实践「邪恶的平庸」。

《梦想集中营》(The Zone of Interest)改编自英国作家马丁. 艾米斯(Martin Amis)于 2014 年出版的同名小说。 故事背景设定在奥斯威辛集中营(Auschwitz concentration camp),探讨战争、纳粹暴政以及人性的黑暗面。 以及,科学的理性如何造就人类史上最大规模的种族灭绝计画。

电影的叙事主轴围绕着纳粹德国的高级官员、奥斯威辛集中营指挥官鲁道夫. 霍斯(Rudolf F. F. Höss;1901~1947)。 霍斯一家与惨绝人寰的集中营仅一墙之隔,一家人如何对尖叫声、枪声、哭声习以为常,在日常生活中以「科学的理性」实践「邪恶的平庸」。

科学理性的副作用?

《梦想集中营》罕见地从纳粹的视角看见集中营的运作,以及战时之下的德国家生活样态,但这并不是第一部如此操作的电影。

过往有不少的作品如《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)、《希特勒的男孩》(Before the Fall)、《穿条纹衣的男孩》(The Boy in the Striped Pajamas)、《拆弹少年》( Land of Mine)亦若是。

上述几部电影,都或多或少地展示了,纳粹的官员经常极为理性地解释集中营的各项设施如何「有效率地」消灭犹太人。 一如本片的主角霍斯,他和纳粹的高级官员说道

「在标准的集中营运作过程中,每天都会有两到三列火车抵达,每列载有2000名囚犯,持续四到六周。囚犯在比克瑙集中营被卸下,并由党卫军医务人员 进行『挑选』。男人和女人分开,只有被认为适合纳粹奴役的人才被允许生存。老人、体弱者、儿童、带小孩的母亲被直接送进毒气室。」

由左至右分别是奥斯威辛集中营第三任指挥官理察. 贝尔及奥许维兹集中营医生约瑟夫. 门格勒与鲁道夫. 霍斯。 来源:维基百科

由左至右分别是奥斯威辛集中营第三任指挥官理察. 贝尔及奥许维兹集中营医生约瑟夫. 门格勒与鲁道夫. 霍斯。 来源:维基百科

观影的当下,不禁让人怀疑,到底是多么十恶不赦的人才有办法做出如此发指的暴行? 然而,实际上,这与现代性所带来的影响大有关系。 正是因为现代性的浪潮,让大规模的犹太人大屠杀计画得以可能。

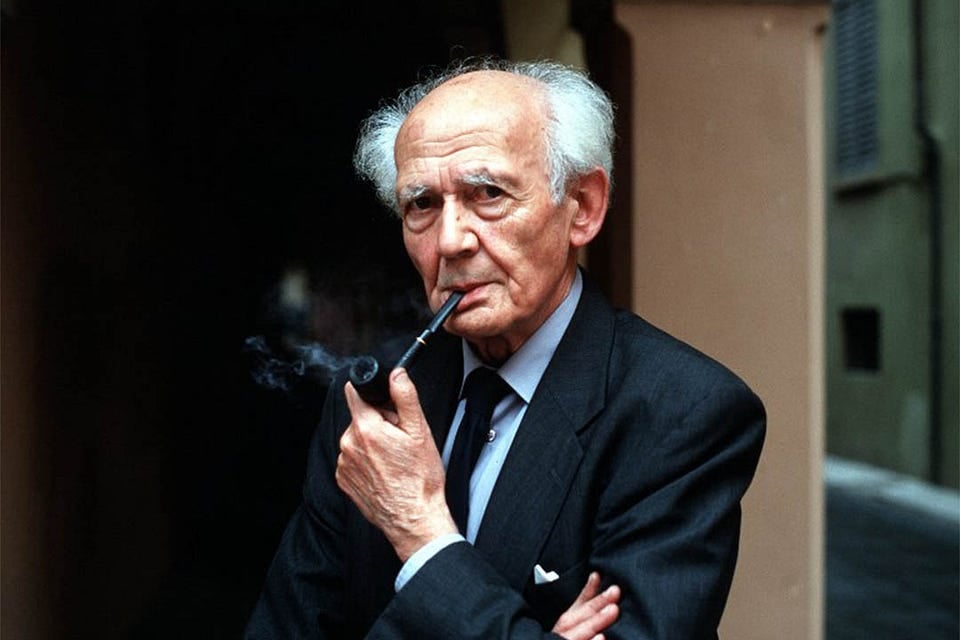

《现代性与大屠杀》(Modernity and the Holocaust)是由著名波兰社会学家齐格蒙. 鲍曼(Zygmunt Bauman)所著,首次于 1989 年出版。 这本书探讨了现代性(Modernity)与纳粹德国所实施的种族灭绝计画(亦称:种族纯净计画)之间的关联。

波兰社会学家鲍曼认为,现代性本身并不是大屠杀的直接原因,但它提供了一个理论和制度的框架,使得这种灾难成为可能。 来源:维基百科

鲍曼在书中提出了一个重要的观点:

现代性本身并不是大屠杀的直接原因,但它提供了一个理论和制度的框架,使得这种灾难成为可能。

鲍曼强调,现代性带来的理性化、规划化和社会工程化的特征,对于大屠杀的实施起到了关键的作用。

在现代社会中,人们越来越依赖于制度、官僚机构和科学知识来组织和控制社会生活。 这种制度化的特征使得政府能够实施大规模的社会工程,将人们分类、监视和控制。 同时,现代性也催生了对于「他者」的排斥和歧视,尤其是对于被视为「异己」或「不同」的群体。

在纳粹德国的政权之下,现代性的特征与极端的种族主义和民族主义结合,导致大屠杀的发生。 纳粹政权利用官僚机构和科学知识,透过对犹太人系统化的迫害和屠杀,实施了种族灭绝计画。 这种大规模的、制度化的屠杀活动,正是现代性的理性化和制度化特征的一种极端表现。

平庸的邪恶:在善恶边缘理解人性

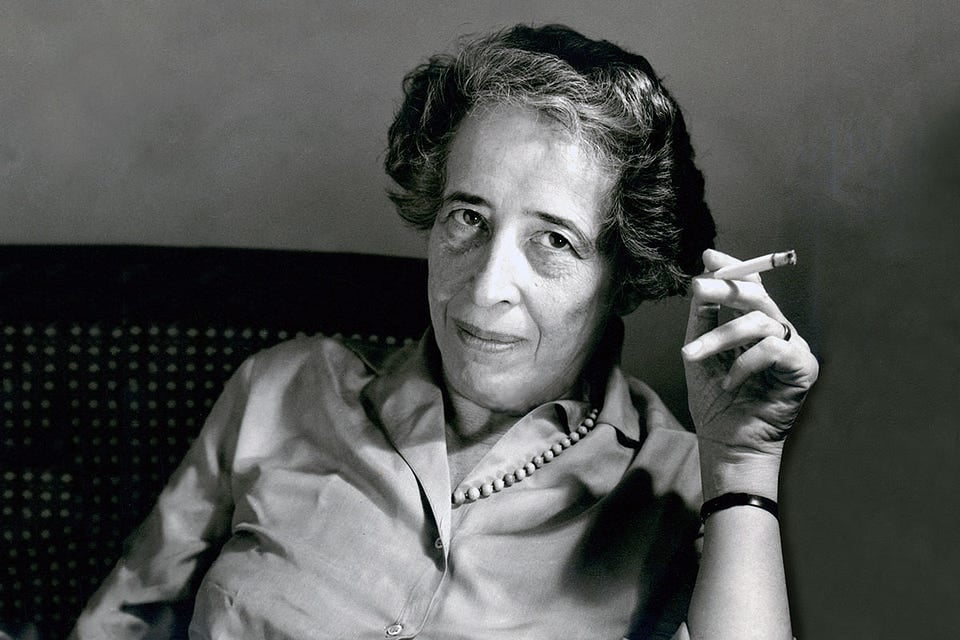

德国政治哲学家汉娜. 鄂兰(Hannah Arendt)在她的巨作《平凡的邪恶:艾希曼耶路撒冷大审纪实》(Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil)提出了「邪恶的平庸」(Banality of Evil)的 概念

德国政治哲学家汉娜. 鄂兰提出了「邪恶的平庸性」(Banality of Evil)的概念。 来源:维基百科

鄂兰认为,执行大屠杀的纳粹军官艾希曼(Otto Adolf Eichmann)不是一个被狂热意识形态或受邪恶天性所驱使的怪物;相反,他只不过是一个在极权主义体制下忠实执行任务的官僚 成员。

鄂兰所提出的「邪恶的平庸」正是用来描述艾希曼的行为,她并非针对艾希曼的暴行,而是谴责他缺乏思考、顺从和缺乏道德意识的特征。 鄂兰认为,艾希曼对官僚程序的坚持以及他无法对行为的后果进行反思,使他能够「顺畅」参与大规模的犹太屠杀。

作为一个全程参与艾希曼审判的记者,鄂兰挑战了传统上对邪恶的理解:

邪恶是非个人或抽象力量的产物,邪恶可能源于日常生活的平庸,源自不疑有他的顺从,愿意在不质疑其道德的情况下参与体制运作。

这场人类历史上的残忍悲剧,似乎在这场审判后画下句点;然而,艾希曼遭到绞死后不到十年,1971 年的史丹佛大学校园甚至再现了「邪恶的平庸」的实验 。 这场实验,正是在心理学界争议极大的史丹佛监狱实验(Stanford Prison Experiment, SPE)

时任史丹佛大学心理学家津巴多(Philip G. Zimbardo)于 1971 年进行史丹佛监狱实验(Stanford Prison Experiment, SPE)。 来源:NewScientist

SPE 由时任史丹佛大学心理学家津巴多(Philip G. Zimbardo)于 1971 年进行的实验。 目的在于研究监狱环境的权力动态和权威的心理影响。 津巴多和团队招募了 24 名男大生,并随机分配囚犯或狱警的角色。 参与者被安置在心理系地下室的模拟监狱环境中,配有牢房、制服和监视器。

随着时间过去,津巴多发现狱警开始会对囚犯施行权威,采取更加严厉和相当羞辱人的暴行对待囚犯。 囚犯遭受狱警的言语羞辱甚至身体虐待,也变得越来越专制和暴政。 SPE 本来要持续两周,但由于实验完全超出控制,仅六天后就终止了。

╴

SPE 的启示:去个人化、情境、系统

▎去个人化:消除个人,众生皆然

实验中的人不使用本名,而是透过假名或是随机的编码来命名所有人。 来源:维基百科

SPE 中的学生皆不允许使用本名,而是以随机的编码命名所有人,包含身上的服装也全被替换,赋予所有人全新的角色。 目的在于忘记你自己是谁、是个什么样的人。 在 SPE 当中,实验只过了 10 小时,即有扮演囚犯的学生用自己的监狱编码(囚犯 2093)书写信件。

﹉

▎情境:创造情境,使其融入

扮演狱警的学生须戴上墨镜。 来源:维基百科

SPE 并非纯粹只是模仿,而是再现服装、气势、说话语气,甚至直接搭建一个仿真的监狱场景,再把所有角色置入。 津巴多教授很强调狱警的墨镜,因为墨镜可以避免跟囚犯直接眼神接触,同时也能更加地塑造权威感。

﹉

▎系统:赋予权力,放任使用

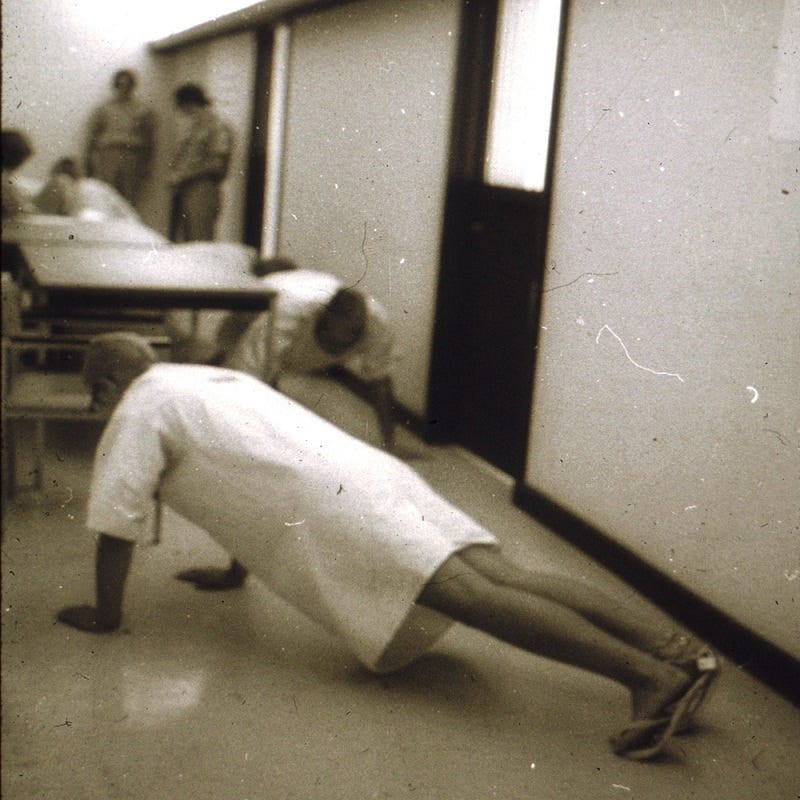

SPE 中扮演的囚犯被强迫伏地挺身。 来源:维基百科

在 SPE 中应证了「权力使人腐败」。 当手中握有权力但是无人干涉时,往往只是让当权者开始滥用手中的大权。 在 SPE 中的狱警,甚至在实验的第三天就开始对囚犯进行身体上的虐待和性羞辱,但别忘了,不论狱警或囚犯,这些人在当时都还是大学生。

﹉

《梦想集中营》与其说是一部电影,不如说是一部纪录片,透过旁观的镜头窥探在纳粹政权下的官僚,如何将人性的恶常态化。 他们轻松地谈论著成千上万的数字计算,每次的增减背后都是代表着无辜的生命。

我仍记得自己在电影院体验这部电影时,从开头至结尾,心理的不舒适从未停歇。 霍斯一家的欢乐笑声配上背景的囚犯惨叫、枪声四起,画面和声音的认知失调不断冲击我的感官。

不过,这些观影中的作呕感也有着正面的意义,那代表着,我们内心的善良天使正在和邪恶的平庸抗衡。 如同当时在观看艾希曼审判的鄂兰,我们也正在审判着霍斯的所作所为,《梦想集中营》时时刻刻地提醒着观众,这并不对,请你继续心中的不适感。