文/陈祉诺 MAR 15, 2022 媒体人小传 | 转自 新世纪

1926年4月26日4时许,天光微亮,一被判「勾结赤俄,宣传赤化」者被秘密押解至天桥东刑场。犯人邵飘萍站定,向监刑官拱手说,「诸位免送」,后仰天大笑,从容就义,年仅40岁。他一生办报,死亦为报,也正应了他那句「以新闻记者终其身」。

新闻救国:初生牛犊 锋芒毕露

1886年,邵飘萍出生于浙江金华一个寒儒家庭。他13岁便考举秀才,16岁时进入浙江高等学堂,在拜读《新民丛报》、《新世纪》等进步刊物后深受启发,后又受到民主革命者张恭的影响,逐渐对新闻行业产生了浓厚的兴趣。

1911年,邵飘萍离开金华赶赴杭州,与新闻界前辈杭辛斋联手创办了《汉民日报》,他在其中担任主笔,这也是他新闻事业的开端。所谓「初生牛犊不怕虎」,邵飘萍曾在早期评论文章中以犀利的言辞和敏锐的洞察力指出袁世凯「共和其名,专政其实」的本质。他曾一针见血地指出:「总统非皇帝,孙总统有辞去总统之权,无以总统让与他人之权,袁世凯可要求孙总统辞职,不能要求总统与己」。由于受到辛亥革命前夕进步思潮的影响,邵飘萍提出「新闻救国」的想法,希望利用舆论和大众的力量制约北洋政府,进而改变国家命运。

1913年10月,浙江当局以「扰乱治安罪」、「二次革命嫌疑罪」查封了《汉民日报》,邵飘萍不幸被捕入狱。在被营救出狱后,邵飘萍被迫前往日本留学,学习法律和政治。在日本时,他也没有放弃所热爱的新闻事业,与同乡组建「东京通讯社」为国内报纸供稿。 1915年,邵飘萍乘着「反袁浪潮」回国,归来后依旧锋芒毕露,发表了大量抨击袁世凯称帝的文章。当得知袁世凯改民国五年为洪宪元年后,他立即撰写时评《预吊登极》,并从中指出「所谓镄极者.安知非置诸极刑之谶语乎!」,用词独到犀利,极具讽刺意味。这些文章对时局产生直接影响,民众的「反袁」情绪因此愈加高涨。

进京办报:采访奇才 铁肩辣手

1916年,邵飘萍被史量才聘为《申报》驻京特派记者,成为中国新闻史上第一个享有特派员的名号的记者。彼时的邵飘萍已十分成熟老练,他讲究灵活的采访技巧,北京达官显贵多世故圆滑,恶见记者,邵飘萍却使之不得不见,见且不得不谈,「旁敲侧击,数语已得要领」。两年内,他为《申报》写了250余篇,22万余字的《北京特别通信》。着明报人张季鸾曾对邵飘萍敏锐的新闻嗅觉和独到的采访能力盛赞有加:「飘萍每遇内政外交大事,感觉最早,而采访必工。」

在邵飘萍看来,报纸不仅仅是个人谋生和创造名誉的手段,更是社会的公共机关和国民舆论的代表,其关键应在思想、经济和组织上保持独立。但当他逐渐发现诸多大型报社已然被掌控在各军阀势力手中,其发布的内容大多服务于军阀,主观性很强,经常捕风捉影,无法反映社会事实。邵飘萍清醒地意识到这一点,很快萌生了自己办报的想法。

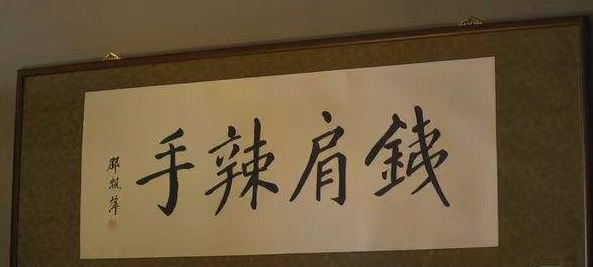

于是1918年10月,邵飘萍自筹资金创办《京报》。在创刊词中,邵飘萍明确了《京报》的办报宗旨:「必从政治教育入手。树不拔之基,乃万年之计,治本之策。必使政府听命于正当民意之前,是即本报之所作为也」。他还手书「铁肩辣手」四字悬挂于编辑室的墙上,用以勉励报社同仁。邵飘萍以《京报》为武器,犀利指出北洋政府的统治祸国病民,为劳苦民众呐喊,其中的经典报导有曹锟贿选总统丑闻和轰动一时的「金佛郎案」等。 《京报》立场客观公正,讲求新闻的时效性和真实性,很快成为北平地区发行量最大的一家报纸,也是另军阀政府闻而生畏的革命舆论阵地。

投身教育:新闻匠心 培育英才

1918年是邵飘萍的人生中极具转折性的一年。这位务实新闻的知名报人,分身投入高等教育,开始新闻实务研究。创办《京报》不久后,同年10月14日,北京大学新闻学研究会成立,蔡元培任会长,邵飘萍、徐宝璜等被聘为导师,会员大部分是北大的学生和职员。也正是通过新闻学会,身为会员的毛泽东与老师邵飘萍结识。这是中国第一个新闻学术研究团体和第一个新闻教育机构,被称为「中国报业教育之发端」。翌年4月20日,邵飘萍指导创办了中国第一本新闻学专业刊物《新闻周刊》,旨在「便会员之练习,便新闻学识之传播,便同志之商榷」。

在北大新闻学研究会中,邵飘萍注重的不仅是理论研究,他还希望借此培养一批精干的记者。他为学员传授新闻学基础知识、新闻材料的采集方法以及对记者的修养要求,教导同学,要重视新闻自由和独立性,「惟以真理与事实为标准,不知有友,亦不知有敌……」。邵飘萍教导学生要特别注重政治、经济及劳工情况等报道,在课堂之外也曾组织学生外出参观、到一些报馆实习,鼓励报道更加贴近社会、为民执言。

1923年9月,邵飘萍的授课讲义经过汇编后形成了我国第一部新闻采访学著作《实际应用新闻学》,由京报馆出版,此后又被多次再版。其中,邵飘萍提出「报纸之第一任务,在报告读者以最新而又最有兴味、最有关系之各种消息」,报纸的价值主要在于「新闻材料之敏捷、丰富、真确与否」以及新闻评论是否「公平与适当」。 1924年6月,《新闻学总论》出版,邵飘萍在书中提出「记者之尽职,以道德人格为基础,以侠义勇敢为先驱,而归本于责任心之坚固」等重要论断。这两部新闻学著作被誉为中国新闻学理论的重要奠基之作。 「新闻全才」邵飘萍在完善中国新闻事业方面所做出的贡献是综合性的、开拓性的,另与他同时代的新闻人士望尘莫及。

革命志士:发轫五四 以笔为枪

1919年,五四运动在北京孕育爆发。著名政治活动家许德珩在《回忆五四运动》一文中记述:「《京报》的邵飘萍在五四前一段期间,每星期日来给我们讲他的新闻采访经验,这个会与五四运动很有关系」,邵飘萍也因此被认为是五四运动的发轫者之一。

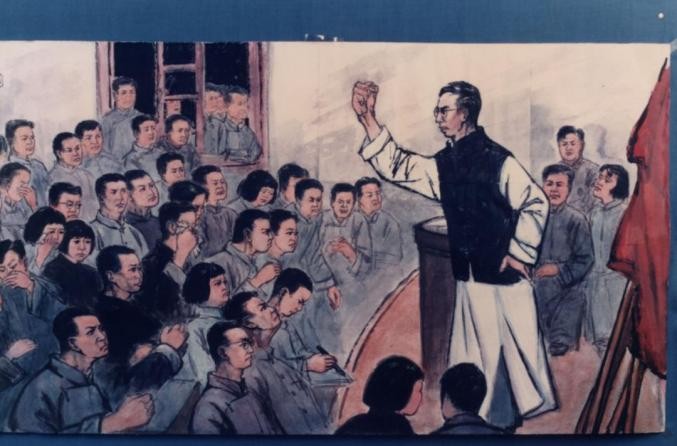

五四运动前夜,北平一千多位青年学生在北大集会。邵飘萍受邀并发表演说,痛陈山东问题,号召同学们挺身而出、救亡图存,令在场爱国学生深受感触。邵飘萍也一夜未眠,回报馆奋笔疾书,对五四运动进行即时的记录和报道。 「祖父十分关注巴黎和会的动态,他在1919年4月30日发表时评《请国人注意外交上根本问题》,呼吁国民抓住救国根本,废除中日间一切胁迫而成的条约」邵飘萍的嫡孙邵澄回忆。邵飘萍当时作为北大新闻学研究会导师和《国民》杂志社顾问,与很多进步学生领袖有着密切的联系,他也始终对学生们的进步思潮持支持的态度。

在此后的两个多月内,《京报》发表邵飘萍40余篇署名文章披露政府腐败,强大的革命舆论更推动了五四运动的深入发展。 8月,《京报》被查封,邵飘萍也被全国通缉,被迫二次亡命日本。在他十几年的新闻生涯中,曾三次入狱,两次《京报》被封,无数次受到军阀政府和警厅的威胁,但仍支持与反动的新闻法律进行斗争,为争取新闻自由作出了不尽努力。 1925年五卅运动爆发,是继五四运动后又一次全国规模的反帝斗争高潮。次日,邵飘萍即报道了这次惨案的经过,《京报》此后也时常以整版刊登五卅运动的进展。 1926年三一八惨案发生后,邵飘萍曾公开斥责北洋军阀是「国民公敌」,军阀则直称邵飘萍为「卢布记者」,对其恨之入骨,更欲除之而后快。 4月22日邵飘萍在《京报》发表「绝笔」《飘萍启事》,仍豪气干云地戏谑章士钊、讽刺段祺瑞。 2日后被捕,4日后即被枪决于北京天桥,用生命诠释了革命报人的铮铮铁骨。毛泽东接受斯诺采访时这样回忆邵飘萍:「他对我帮助很大,是新闻学会的讲师,是一个自由主义者,一个具有热烈理想和优良品质的人」。

邵飘萍人用一篇又一篇针砭时弊的文章,书写一代报人的气魄与坚守。国民党将领冯玉祥曾高度赞誉邵飘萍:「主持《京报》,握一支毛锥,与拥有几十万枪支之军阀搏斗,卓越英勇,只知有真理,有是非,而不知其他,不屈于最凶残的军阀之刀剑枪炮。」