By Jiang Xue

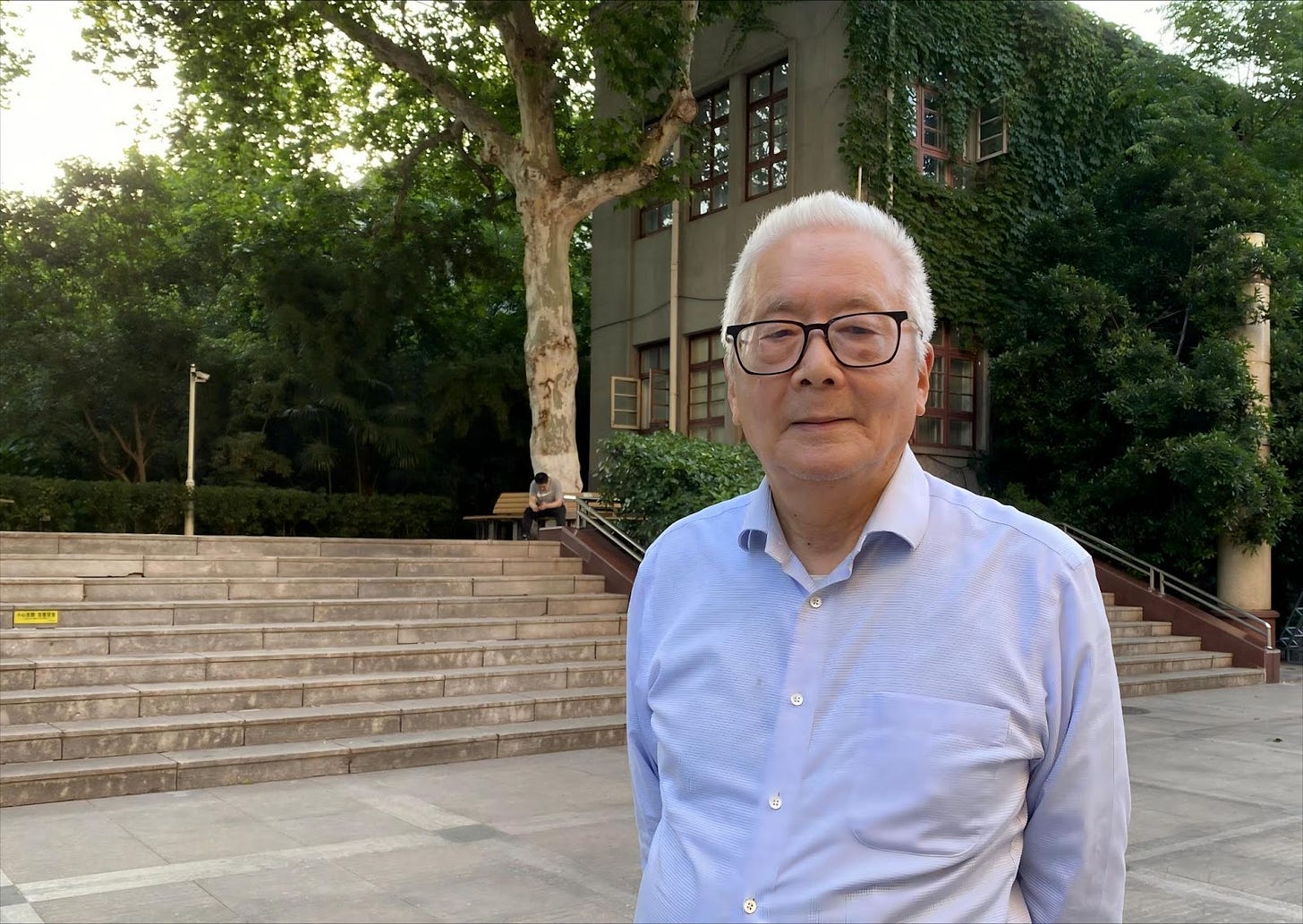

八月的安徽合肥,酷暑未退。在中国科技大学东校区一处老住宅楼里,刚出院的顾雁,在几位晚辈环绕下,度过了他90岁的生日。

古汉语里,九十岁被称为“鲐背之年”,喻义高寿有福。而出生于1935年的顾雁,一生坎坷——作为上海世家子弟,18岁时去北京大学物理系求学,1957年读研究生时在兰州大学被打成右派,下放天水劳动时因发起创办地下刊物《星火》,与林昭同案而被重判17年,1974年减刑出狱时,已近40岁。

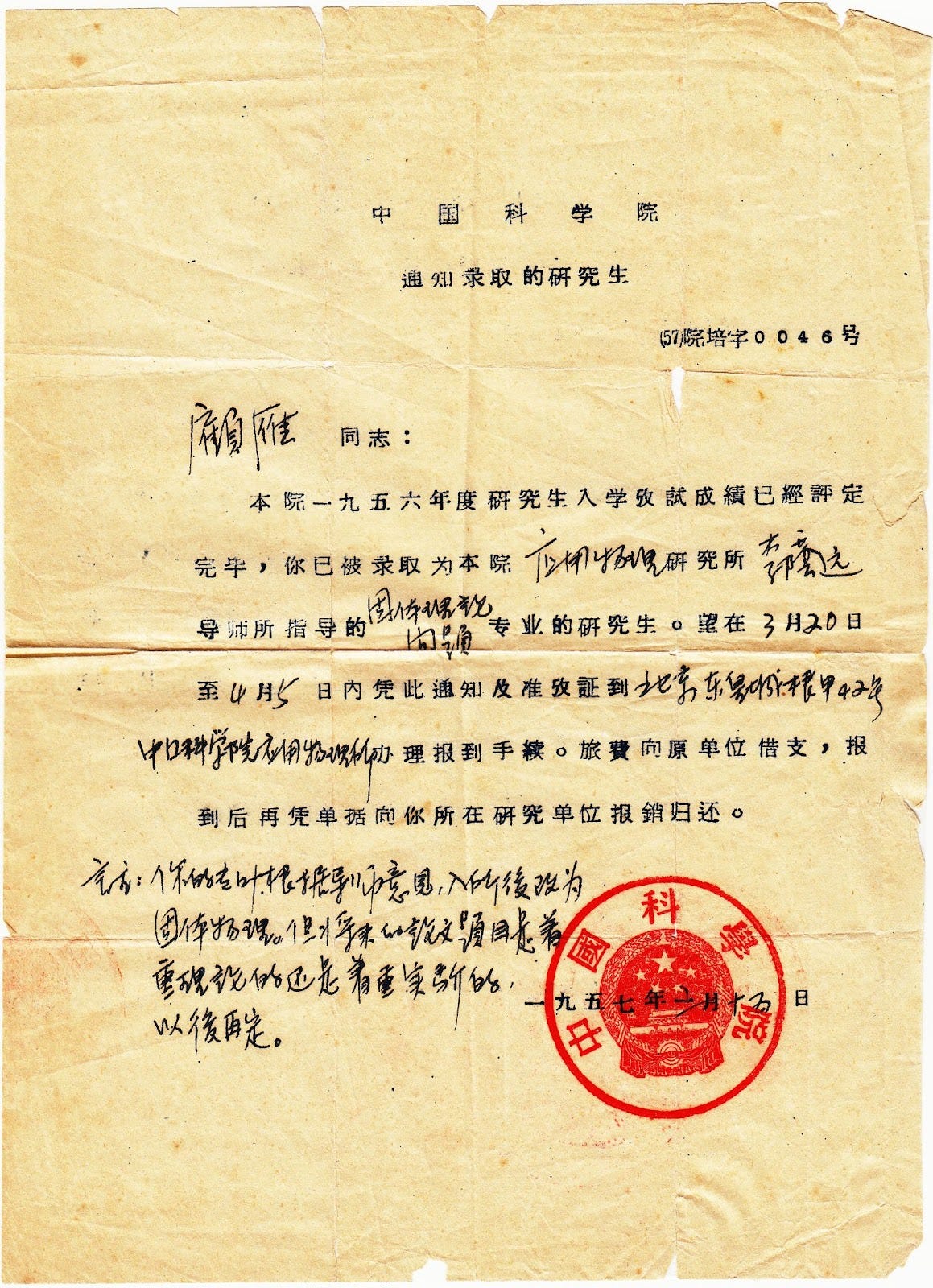

于最残酷的年代幸存,走出监狱的顾雁,又度过了漫长的50年人生。到今天,经历过癌症手术与妻子早逝,无儿无女的他,如一只孤雁,于暮色中回望一生时,林昭,依然是他此生最深切的怀念。然而,数十年来,他将这份怀念埋藏心中,很少在公开场合谈论自己与林昭的关系。直到今年8月,中国民间档案馆独家刊发了他的回忆长文——《我与林昭:“她走上了夏瑜的道路》(上篇及下篇),这是顾雁首次对公众全面讲述自己与林昭的关系,以及林昭与星火案的关联。这篇3万字的长文,也是尚未出版的《顾雁回忆录》中的一部分。

1981年“星火案”平反之后,顾雁即全心投入物理学研究——一方面,这是他青年时的梦想,另一方面,也是为了完成那个在林昭死去之后,对自己的誓言:要对人类有所贡献,以摆脱“偷生者”的耻辱,让自己的生命“复活”。这可能也是1949年后中国那些政治反抗幸存者共有的命运——他们一生都无法放下“幸存者”这个精神重负。对顾雁来说,重负之外,也有沉痛的深情:1981年,46岁的他终于要结婚了,他向母亲索要那枚原本留给林昭的翡翠,并和新婚的妻子,一起专程去了苏州林昭的墓前祭奠。

顾雁和林昭在1960年1月于上海初次相见,当时顾雁25岁,林昭28岁。他们的感情在夏天升温,但到秋天就不得不诀别——1960年10月“星火案”发后,他们在上海和苏州分别被抓,从此再无相见的机会。1968年4月,林昭被杀害,生命永远定格在36岁。

一直到今天,林昭依然是中国政治的一个禁忌。她苏州灵岩山的墓前,布满摄像头,近些年,监控更为严厉,时有人因为去祭奠她而遭抓捕。她的名字,已成了中国人追求民主、自由的一个象征。艺术家严正学为她创作了雕塑,头像坚定、俊美,脖颈则被重重铁链缠绕。

或许是因为林昭作为一个抗争者的形象,在人们心头的烙印太重,加之最终导致她被判20年重刑的案由起因是“星火案”,这让很多人以为她参与创办了《星火》这份地下刊物。但事实上,作为1960年代初当局炮制的一个“反革命大案”,星火只是重判林昭的一个由头。林昭与星火的关系若即若离,她真正有行动意味的政治反抗,实际上发生在星火同道被抓,但只有她一个人被保外就医并回到苏州之后。

“我不止一次地对来访的朋友说过,是我害了林昭。而我们之间选择的不同在于,我的抗争行动,到进监狱后就结束了。但她却从迈出监狱开始,一直到拼死抗争,献出生命。”顾雁曾在《我与林昭》长文中如是写道。

星火案发后,直接被牵连进去的有40多人。林昭对《星火》涉及不深,但为何被重判20年?为何她在第一次被抓后,于1962年3月保外就医、本可能自保平安的情况下,反而一改过去随性的态度,更为积极地活动,导致在8个月后再次入狱,乃至最后被杀害?这些问题,在顾雁的这篇回忆长文中,都能找到一些答案。

作为《星火》的创刊人以及整个案件的亲历者,顾雁的回忆与叙述,不仅厘清了一些关键事实,也让那个时代政治反抗者的形象,以及他们所处的历史环境更加清晰和立体——政治反抗运动需要更多元的叙述,这也是本文想表达的主旨之一。

1. 于《星火》,林昭犯的不过是“写诗罪”

“林昭与星火的关系,其实始终若即若离,最多算是思想上的同道。”顾雁回忆。

1959年的秋天,甘肃天水的东泉(今马跑泉)镇拖拉机站内,顾雁和张春元第一次将林昭的长诗《海鸥》刻印了数份,并在朋友中流传。在信息封闭的年代,这首诗能从上海传到大西北的甘肃天水,是因为另一位兰大右派学生孙和,其妹孙复是林昭的同班同学。此时,大饥荒已爆发,张春元、顾雁等人在酝酿要做点什么,这首诗中的反抗精神让他们如获至宝。但据顾雁回忆,曾经当过军人的张春元,对诗中“不自由毋宁死”的情感,虽然赞成,但觉得有点“浮夸”,他认为当下最重要的是要有一些实际的行动。

一个流传的说法是林昭的《海鸥》长诗刊发在星火的第一期,事实并非如此。对“西北的朋友们”在她并不知情的情况下刻印这首诗,林昭甚至颇不以为然,1961年10月,在看守所写下的《个人思想历程的回顾与检查》一文中,林昭曾提及此事,言下之义,她并不赞成这样的方式。

顾雁回忆,林昭确实没有参与星火的酝酿、筹划,但因为这首诗,让大家彼此产生了精神上的共鸣与连接。也让他们认识到,在中国,还有像他们一样关心着国家命运的人存在。两三个月后,张春元就以出差的名义(他因为有修理技术,被安排在拖拉机站工作,有一定的自由)去了上海,并找到了林昭。这次张春元带回了林昭的另一首长诗《普罗米修斯的最后一夜》。

和《海鸥》一样,林昭的这首长诗中,也有囚徒的意象:盗火者普罗米修斯,为了光明的火种,不惜与宙斯对抗,陷入万劫不复的深渊。如此热情刚烈的诗歌,却被林昭用秀丽的笔迹,写在精致的信纸上,可以折叠放入口袋,这让顾雁记忆深刻。

拿到诗后不久,张春元、顾雁、苗庆久、胡晓愚四人在天水背道(今麦积区)开会,明确了分工。12月,《星火》第一期诞生,刻印的地方在天水武山县————向承鉴和苗庆久在这里劳动。《普罗米修斯的最后一夜》也在《星火》第一期中,这可以说是林昭与星火最直接的关联。如帮助顾雁整理回忆录的艾晓明所说,“林昭在星火案中,所犯的其实就是写诗罪。”

不过极权之下,写诗本身就有它的意义。就如顾雁说,林昭的这两首诗,让他和张春元认识到,“在中国的土地上,确实有一些青年朋友,愿意为改变不合理的现实而牺牲。”而这个认知,对《星火》的诞生产生了直接的影响。

但因前述原因,林昭是“星火”创办者的说法至今流传,也出现在各种文献中。据顾雁介绍,《走近林昭》(2007年,明报出版社)一书中附录的《林昭年表》中也采用了这个说法。

事实上,不光是后来的研究者,就是林昭的同道朋友,对她这一段历史,也并不了了。例如,曾以未婚夫身份去监狱探视林昭的张元勋,在回忆文章中写到林昭的被捕时,也语焉不详:“林昭回到上海后生活在母亲、妹妹身边,疗、养皆好,日渐康复。她体力稍好,便常到图书馆、公园,逐渐结识了几位青年友人,往还渐繁,不免语涉国事……他们写成文字,上书北京,交邮寄出未久,上海公安局静安分局便派人去苏州将林昭逮捕(此时林昭在苏州家中养病)。”

2. 当时的林昭并不主张“无谓的牺牲”

按照顾雁的回忆,林昭确实看到了《星火》杂志。那是1960年1月他们初次在上海复兴公园见面,他给她带去了一份不久前刚在天水刻印出来的《星火》,但林昭当时并不以为意,甚至没有当面打开看,只是放到了一边。此后他们再见面,以及后来往来书信数十封,也没有提及此事(见《顾雁:缄默的星火灵魂》)。

林昭对“星火”的态度为何如此?40多年后,顾雁看到林昭于保外就医之前,在看守所写下的《个人思想历程》一文,也才更明白了她的态度。关于“大西北的朋友”刻印她的诗,她说:“在京时我曾手抄以传阅和赠送过,那个,另一回事,那还勉强可以算在合法的范围里,至多你来批判我这诗便是了。一到印刷,虽是油印,亦总有点哗众取宠、惊世骇俗。一副像煞有介事之态,其实又没啥了不起,‘鞋子不着落个样,月亮里点灯空挂名’,我不为也!”

对此,顾雁的感觉是:“由于我的刻印,她的诗从地下写作变成了公开写作,她认为这不是相得益彰而是相反,作者和读者都受其害。”他也忆及,当年他们准备将张春元的《论人民公社》刻印出来,传递到高层干部手里,在林昭看来,似乎也是老生常谈,并没有什么价值。而且“她认为我们误解她了,以为她是怕,但她并不是怕——不参与,是因为不值得,不值得便不干”。事实上,在《个人思想历程》中,她也是这么写的:“可我这种主张曾受到误解,使得我相当生气——已经走到了这么一步,难不成我还惜此一身么?”

顾雁认为,林昭当时这样写,一方面有可能是为了减罪而避重就轻的考虑——毕竟这是一份在看守所内写的检查,但更多的,也是她当时真实的心理。

艾晓明则认为,林昭当时的这种态度,其实并不奇怪。反右之后,林昭的心境其实颇为悲观——反右前,她曾在北大参加学生刊物《红楼》与《广场》的各种活动,反右之后,她的这些同仁,都遭遇到巨大的打击,例如和她关系密切(两人甚至曾计划结婚)的学弟甘粹,就被发配到新疆劳动教养20年。1957年冬天她在北大与张元勋告别时,所说的话就非常沉痛,“情况已到了最严重的关头,我们都要时刻做好被捕的思想准备。”而她,实际上是并不主张无谓的牺牲的。

上海初见,顾雁感受到了林昭对《星火》的态度,后来还和张春元一起交流过此事。但这不影响他们之间的彼此欣赏——他和她的政治观点,似乎也不用谈论太多,彼此都是明白的。从1960年四、五月开始,他们的交往密切起来,但因为林昭带回家藏在抽屉里的那份《星火》被母亲看见,母亲怕她再受影响,要求她回苏州老家去。据顾雁回忆,接下来的几个月,他们之间的信件往来十分密切。有时,一封信还没有回复,林昭的另一封信已经到了。“林昭的个性也是如此。不让她做的事情,她是偏要做的。”顾雁说。

如今看来,1960年夏天的那几个月,可能是林昭一生中最平和与舒缓的一段日子——她和顾雁交往,书信热烈,也像男女朋友一样约会,有时在苏州,有时在上海,两人约在公园见面,林昭有时还会带上一些点心来。

1960年9月,谭蝉雪在广东偷渡被发现,张春元前去营救,引起怀疑被抓,“星火案”发,一个多月后,顾雁在上海被捕,随后,林昭在苏州被捕。

被逮捕前,顾雁已察觉到身边出现密哨,他烧掉了其他的文字和信,但舍不得林昭的信,所以留了下来,和油印机等东西藏在老家的阁楼里,最终,这些东西都被公安搜走。顾雁认为,林昭的这三、四十封信,至今应该都在他的案卷里——不过他认为,这些信件,虽落入公安手中,但不足以增加林昭的罪责,却能反面证明,她确实和《星火》同仁的策划与行动并没有关系。

3. “对林昭来说,道德上的清白比什么都重要”,“她不愿意一个人被放出来”

1962年3月5日,经母亲的活动,林昭被保外就医。顾雁后来看到彭令范的回忆《我的姐姐林昭》一文中描述,林昭当时拒绝跟来接她的母亲和妹妹回家,并且十分激烈。“姐姐拖住了桌子腿执意不走,我和母亲根本拉她不动。最后由母亲请一位朋友家里的花匠来,硬把她按上三轮车载回家里。”

“1962年3月5日(开始)保外就医时的林昭,和之前与我们的政治活动保持距离的林昭完全不一样了,和《思想历程》里的林昭相比,简直可以说有一百八十度的转变。保外后她不仅没有安稳下来,而且行动更激进了。”顾雁在《我与林昭》中写道。

他也曾一直思索林昭为什么会发生那么大的变化,结合他1975年刑满后回到上海探亲,以及1980年平反以后逐步了解到的情况,他的分析是:林昭在得知保外时,没料想到,所有同案犯中,其他人都还被关押在里面,单独把她释放了。她将此举看作对她人格的巨大侮辱,因而坚决拒绝出狱。

“林昭就是这样,道德上的清白比什么都重要,这在她人生中是第一位的,不能有一点污点。所以她出来后第一步到我家,就是要表明这个态度:把我放出来,顾雁没有放出来,不是因为我写检讨,跟他们划清了界限。我是想在里边的,我不愿意一个人被放出来。”顾雁回忆。

保外就医出来后的林昭,第一时间就去了顾雁家里看望他的家人。在那以后,她多次去顾家,顾雁的父亲生病,她带去点心,有时还帮着捶背、照顾老人。她给全家人都留下了深刻又美好的印象。对这一部分,顾雁的母亲(父亲在顾雁服刑期间去世)和妹妹顾麋,都提供了佐证。

顾雁回忆倪竞雄(林昭的闺蜜)也曾跟他讲过,说林昭释放后去找她,看上去有很大的变化。“林昭从她母亲那里,肯定知道张春元在1961年越狱后,也是从甘肃到苏州,一路找过来。他到上海我家里去找我,又到苏州去找她。林昭出来以后,她也是同样如此,她要找到我们其他人的下落。结果得知,只把她放出去了,我还关在里边,其他人也都关在里边——这是她不能接受的。”顾雁回忆。

顾雁记得,那时他还关在上海的看守所,一次,妹妹顾麋来探监时,告诉了他林昭去家里的事。这深深触动了他的心,会见完之后,他第一次流了很久的泪。

不久之后,为了保护林昭,母亲还是让她去苏州。但到苏州后,林昭很快和当地的黄政、朱红等有反抗思想的青年过从密切起来。这一次,他们开始讨论一些星火同仁想做而没有做的事情。抓捕很快来临,1962年12月,林昭二次入狱,被指控在苏州当地进行“中国自由青年战斗联盟”的活动。

1965年,“星火案”宣判,在上海,顾雁、梁炎武(顾雁的同学,仅仅替谭蝉雪和张春元传递过信息)和林昭同案,但林昭的刑期最重,主要是因为她在保外就医这段时间的经历。顾雁回忆,他们三人的判决书只有一个,但针对林昭,还另有一份单独的起诉书。这份判决书中,林昭被称为“中国自由青年战斗联盟”反革命集团的主犯。

事实上,根据顾雁的回忆,审理此案的上海静安区法院,不仅把《星火》与1962年林昭保外期间的活动,杂糅在一起,还把林昭已二次入狱8个月后,由当局的线人张茹一联络参与在苏州的事情,“一锅烩”成了一个“反革命集团大案”,给林昭作出了20年的重判。

4. 张春元四去上海:官方曾以林昭为诱饵,试图找出“大哥”

顾雁回忆,当时他和梁炎武一直是被羁押状态,只有林昭在1960年3月5日至11月是保外就医。而判决到1965年才做出,就是静安分局要扩大战果,继续布网。当局认为破案计划未完成,即使张春元归案了,但当初为《海鸥》长诗写跋的那个“鲁凡”究竟是谁,是不是林昭口中的“大哥”,他们要继续找。所以才有被安插在林昭监室的的线人张茹一,又来顾家找顾麋,还有一个自称是“彭德怀的部下”的人,去顾家租房等等。官方疑神疑鬼,以为另有一个幕后黑手“大哥”存在,而事实上,“大哥”不过是林昭对张春元的称呼而已。

张春元是《星火》的灵魂人物。在顾雁眼里,他是一个有政治理想的人,也是“实干家”。今天回望,其实就是在《星火》内部,同一时期的这些政治反抗者,也有不同的层面。他们那时都还很年轻,每个人的理想和抱负并不相同,曾经上过朝鲜战场的张春元,没有顾雁、向承鉴等人的“书生气”,也更加“胆大”,1961年他被捕后,就曾借病越狱,不幸的是半个多月后被抓回。

从顾雁的回忆长文可以看到,张春元在《星火》前后曾至少去过四次上海。

第一次是1959年八、九月间,张春元在看到《海鸥》长诗后,知道林昭是同道,所以借出差的机会去了上海见林昭,两人相谈甚欢。但林昭对张春元所说的油印文章等事情,并没有表现出太大的兴趣。

第二次则是在1960年春天,大约三、四月间,张春元来到上海,约了顾雁、林昭一起在饭店吃饭,还泛舟湖上。那次张春元告知大家他和谭蝉雪已经订婚的消息,林昭喝了不少的酒。

第三次,是《星火》已经面世,但尚未暴露,谭蝉雪打算从广东偷渡出境,张春元路过上海,并告诉顾雁,他为了不拖累谭蝉雪,在上海给自己做了结扎手术。顾雁由此看到张春元愿意为理想牺牲的决心。

第四次,张春元再到上海时,已是他成功越狱之后。他来到上海,去了顾雁家里,见到了顾雁的父母,以及妹妹顾麋。在林昭被关押的看守所外,他曾徘徊良久,还寄去了一张明信片,以隐晦的语句,告诉她自己来过。

过后不久,张春元就被再次被抓入狱。在狱中,他的抗争也没有结束。一直到1970年“一打三反”的严酷形势下,与另一位星火同案杜映华同时期被杀害。

5. 政治反抗的多元叙述

1968年,顾雁在狱中得知了林昭已经遇害的消息,他给父亲写信,难以明言,只能含蓄地说,“林昭走上了夏瑜的道路。”

从顾雁的回忆可以看出,林昭这样一个决绝而彻底的政治反抗者,其实并不是一开始如此,而是也有自己的心路历程。

林昭也曾很热情地投入共产主义革命。作为一个曾经认同党的身份的人,她对党犯下的种种错误,曾经可以说是“爱之深,痛之切”,而并不是真正的反对立场。顾雁回忆中提到的,林昭曾写诗“为斯大林之死哭泣”,他就觉得不可思议。他深受自己家庭的影响,从未有“红”的一面,当年在北大求学时,他就被认为是属于“染不红的那一类人”。对他来说,终身的追求主要还是在学术上。“不是我去找政治,而是政治来找我。”可以说,他和林昭在成长经历、个人志趣、理想方面,其实都有很大不同。

顾雁回忆录的整理者艾晓明则认为,政治反抗原本就应该被多元叙述。每个参与政治反抗的人,其思想、动机,以及投入的程度也是不一样的。张春元、顾雁、向承鉴、谭蝉雪等人,他们当时参与“星火”的认同程度、长远考虑也是不一样的。每个人的叙述不一定完全吻合,这其实正是政治反抗中个人生命故事的真相。

对顾雁来说,和林昭短短数月的交往,却让他怀念了她一生。而这仿佛就要埋没于历史和岁月烟尘中的故事,行至生命的暮年,他终于开始讲述。除了《星火》,除了他们对极权的反抗,他们之间的情感往事,也是这段历史记忆中珍贵的一部分。

作为诗人的林昭,感情世界细腻而丰富。在当时封闭的环境中,她对两性的交往持一种比较开放的态度。她曾经和不同的男性友人,有过情感互动。而她与顾雁相识的那段时间,甘粹已下放新疆,其他人也成往事,巨大的暴风雨尚未袭来,他们的感情里有很多动人的时刻。在顾雁的回忆里,能看到一个爱耍小性子的林昭,温情可爱的林昭,还有她的任性与倔强——当他知道大祸降至、找她去说分手时,她还不以为然,塞给他评论《长恨歌》的文章。当他在狱中,得知她去了自己家里时,十分难过——他知道了她心中有他,这也让他认为,她曾经说过的《情书一束》,收信人应该是他。

今日林昭的名字已经成为一种公共的记忆。而经由顾雁的回忆,人们能看到,林昭这样一个极权下的不屈抗争者,也有过平凡的一面。她的一颦一笑,那长存于顾雁记忆中的私人情愫,让人们看到,在悲愤彻底的反抗之外,林昭曾是一个如此美好的女性,而极权体制对这美好生命的毁灭与摧残,才如此让人痛心。

本期档案推荐:

顾雁:《我与林昭:“她走上了夏瑜的道路》(上篇及下篇)