瑞典南部斯科讷阿勒斯巨石陣(圖:維基)

瑞典的民阵人士相对熟悉一些的、叫的出名的、遇见过的,依次是谢勋、刘浩、张裕,陈世忠。谢勋参加过华盛顿合并大会,刘浩1993年11月他来过澳洲墨尔本的民阵三大,96年肯塔基会议好像也参加了。张裕则是澳洲墨尔本民阵三大的理事(缺席会议当选),筹办过1995年8月瑞典斯德哥尔摩—俄罗斯圣彼得堡往返游轮会议,一次一次地,一个一个地从机场把来斯德哥尔摩参加会议的与会者,通过公共交通送到旅馆。我看着张裕做得好辛苦,但是效率也不高。陈世忠自2006年始认识,他参加了柏林会议。这位陈世忠原是刘宾雁笔下《第二种忠诚》里的两位主人公之一,另一位则是美国纽约的倪育贤。没有问过刘宾雁为何笔下两位主人公都出自上海,而刘宾雁是东北人。

这次去瑞典是希望见到老民阵朋友,可惜失联已久,未能如愿以偿。法国王龙蒙很是期待着我去巴黎,清楚了我的欧洲行程后热情地为我联系上了陈迈平先生。

这个名字对我来说并不生疏,而且还有可能有过一面之缘,印象中好像陈迈平参加过1990年的旧金山民阵二大,或者1993年的华盛顿合并大会,只是彼此间没有直接的沟通和交流。后来见了面了,互相说起,才得知是自己的记忆有错,经陈迈平订正,同框的时段是1995年的斯德哥尔摩-圣彼得堡游轮会议。

那次会议很相似孙刘联盟对抗曹操,民联-民阵联手与1993年华盛顿会议产生的民联阵继续形成对峙。民联主席吴方城、北京之春的胡平、于大海、薛伟悉数到场。民阵也排出主力阵容,主席万润南、副主席马大维、齐墨、监事会主席杜智富等到场。会议上有一个提案,民联民阵合并为一。这个提案没有得到通过,主要原因是于大海的坚决反对,并且放言如果一定要合并,则他会继续坚持民联的旗帜。我虽人微言轻,也提出了反对合并的意见。我的反对意见是华盛顿会议伤痕犹在,旧怨未了,此时民联民阵合并则会严重损害两年前华盛顿会议主动退场的正当充足理由。当然我的担忧不是在这次游轮会议上民联民阵不合并的重要因素,关键的还是于大海的坚拒。如果于大海不坚持,我个人的忧虑是可以很轻易地被万润南、齐墨和杜智富等人说服。那次会议陈迈平参加了,而且还作为地主接待了胡平、王艾夫妇。找遍了那次会议期间近百张照片,就是没有找到有陈迈平的照片。只有一张有一点可能,可惜是背影照,不是正面照。

与陈迈平虽曾相遇,但未相识。此番游走欧洲,将有相会,彼此间先以文相会。我先发去下文。

南京大学胡福民教授名言:

千万不要怀疑政治之残忍

千万不要低估知识分子之无耻

千万不要忘记人民群众之愚昧

笔者早就深谙胡福明教授所言的“三千万”,2007年借下文就说了出来:

中国共产党政权的残酷性

中国知识分子的无耻性

中国民众的愚昧性。

我的理解:万润南是一位不可多得的领袖人物,他思路清晰,反应敏捷,对复杂事件有非常准确地把握,分寸感强,沉稳内敛,行事全然道家风范。用万润南的话就是,一切顺其自然,不要计较,不要盘算,人算不如天算,天算不如不算。有一次问万润南,对于世间各门宗教,你信哪一个?万润南想了一下回答我,没有特别信和不信,相对比较顺从佛家。

万润南太明白了,他看清了中国政治中的三个面:

共产党政权的残酷性,

中国知识分子的无耻性,

以及中国民众的愚昧性。

在他的内心深处告诫着这些因素对中国民主运动起到的巨大阻碍作用千万不可低估。

有一位原资深民运人士自嘲地解释民运,他认为民运是一个病院,在里面的人都是病号,他也曾经病得不轻,但是现在好了,现在常回到民运这个病院来看望原来的病友。

用另一个看透中国政治、中国国情和中国人性的人的话来解释,民运中的智者会按照以下一个三部曲走,自绝于共产党,自绝于民运,自绝于中国人民。

万润南现在淡出民运是否也是这样的心态?我不这么看,我认为万润南看到了天不从人愿,时机不为人期待,这是他的万般的无奈。

但是我倔强地相信:

天命不可违,天奉不可失。

看,看不到的;

听,听不见的;

想,不知道的;

这才是真理。

作为回赠,陈迈平发来他的《易卜生主义百年祭》。

呈上旧作一篇,也是自祭文。也叫已“死心塌地”,苟活而已。

谢谢迈平兄赐文,看完了兄的大作。迈平兄长小弟5岁,彼此人生际遇有很大的不同,但也许会殊路同归。兄1977年恢复高考时候从北大荒考入北京;弟也参加了考试,从上海市郊农场考入了山东青岛海运学校,完全是考错了方向,一句“学好数理化,走遍天下都不怕”让弟走入歧途。

兄在北京亲历了西单民主墙运动,弟在青岛完全闭塞,所以几乎与1979-1989这十年政治宽松期的中国思想启蒙和活跃鲜有交集。

易卜生这个名字对小弟颇为生疏,八十年代的时候似乎听闻过,应该是1983-1985年上海外国语学院英语自学考试“英美文学”或者“大学语文”的课程时候一带而过。

这次读兄大作,始知易卜生主义。兄作为一个易卜生主义者,是独立独行的人。弟虽不熟识易卜生,但也是特立独行,后来在英语里找到了一个如此描绘的词maverick,是20多年前澳洲悉尼大学一位英国教授送给小弟的,以后就用在了澳洲一份网络杂志的作者介绍中:Dr Chin Jin is a maverick, activist, campaigner, essayist, freelancer, researcher and organizer with the vision to foresee a new post-Chinese Communist regime era that will present more cooperatively, more constructively and more appropriately to the Asia Pacific region and even the world. https://www.onlineopinion.com.au/author.asp?id=1420

弟同时还是一个躺平主义者,数年前这个主义冒出的时候与巴黎的万润南有过探讨,他戏谑自己是躺平主义的祖师爷。弟认识到万润南躺平色彩,1993年华盛顿会议的时候他表现了出来,从他的“四通故事”更加认识到万润南的天然躺平本色。不过再深究却发现还有其他躺平者:侯宝林、赵紫阳,历史上有司马懿。弟此次欧洲旅行,也是躺平主义的体现。

陈迈平不仅有自己的故事和经历,更有父辈的惊心动魄的历史故事。陈迈平发来了两篇图文并茂的文字,《湘潭第一个儿童团》及《90年前的老照片》。

上面二文介绍我父亲陈绍闻及两位姑妈“伪”革命历史。父亲后来也和姑妈一样逃到杭州其大哥(即我大伯父)处。大伯父是北大蔡元培弟子,当时在浙江主管教育(蔡时为教育总长)。蔡也反共,主张教育救国,故不许弟妹再“继续革命”。父亲从此进入教育业,主修经济学。我出生时他是复旦经济系教授,《辞海》经济分册主编(现《辞海》后附编委名册已加黑框)。所以我也是上海知青,下乡内蒙古前(不是北大荒)是上海复兴中学学生。

兄府上还是有很深的渊源,书香门第出身。不似小弟社会底层,草根出身。

恰巧前几天澳洲一家主流媒体电视台要求采访,做出电视台建立半个世纪纪念节目,讲述过去半个世纪来不同时期不同族群移民澳洲的故事。

我被作为八十年代中期开始移民澳洲的4-5万大陆人士访谈人物接受访谈。电视台问了几个问题,正好给兄过目,也是我的一个侧面。节目是用英文做的,我回答问题也是英文,这里是我中文稿(省略)。

难民、海外留学生、船民移民澳洲的真实感受

Refugees, foreign students and ‘boat people’: What it’s really like to migrate to Australia

直到这时才清楚了陈迈平也是上海生长,我们都喝过上海自来水厂用黄浦江水生产的漂白粉味很重的自来水。上海复兴中学是上海一所很有名的重点中学,我就读的也是一所重点中学,华东师范大学第二附属中学。我进入那所中学不是凭本事,而是文革开始后,学校向就近地区的适龄学生开放,我属于运气。文革虽然盛行“读书无用论”,毕竟我的学校师资强大,在那个荒废的年代,我还是坚持了自己的求知若渴,一直到今天。

陈迈平出生于上世纪50年代初,成长于60年代70年代,中学毕业后响应毛主席的号召:“农村是一个广阔的天地,在那里是可以大有作为的”,去了内蒙古。1977年高考恢复后陈迈平考上了北京师范学院中文系,开始接触到西方文学,接触到易卜生剧作。

而我对陈迈平先生更有感觉的是他1978年在北京亲历了西单民主墙运动,与北岛、芒克、刘念春等共同主办民刊《今天》。《今天》杂志诞生于1978年12月,是中国“西单民主墙”时期很具代表性的非官方民间文学刊物(民刊)之一,也是中国当代“朦胧诗”运动的起点之一。这是因为我把1978年的西单民主墙运动视作为中共建政以后当代民主运动的起点,这个时期涌现的青年才俊都是中国民主运动的先驱。而我可以在陈迈平身上找到我需要的共同点,或者至少是切合点。

因此我对陈迈平产生了自然的亲近感。

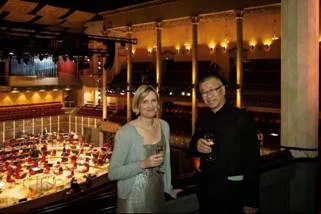

这一次是从赫尔辛基坐船前往瑞典斯德哥尔摩,陈迈平已经码头等候。为不让陈迈平在码头上等候太久,早早就离开卧舱等在游轮放客出口处,这样可以尽快下船。一下船才到码头出口处,很快就认出了等候的陈迈平。彼此间阔别了三十多年,我们都从风华正茂到如今白发苍苍。

这次再访斯德哥尔摩,故地重游,又有陈迈平驱车向导讲解,更加深认识了解斯德哥尔摩和瑞典,自不待言。

为感谢陈迈平的热情迎接、向导、讲解,发去文字表达谢忱:

非常感谢迈平兄向导老城和午餐。相见恨晚,不然可得兄的指点。兄是当代中国民主运动的先驱,始于1978年的西单民主墙。弟是后起之人,只能以勤补拙。旅居纽约资历仅逊于创始人王炳章博士的民联老资格多年前曾用“天道酬秦”来褒奖弟。

我从去年起自定位中国民运的实践者和研究者。我的悉尼大学博士论文是“大中国的社会运动-五毒”,分析民运、自由西藏运动、台湾独立倾向、维吾尔族人运动、法轮功。我的悲哀结论是我们无力改变中共专制政体,只有等待政治机会,天时地利人和倾向我们。但是未来中国难有民主宪政的统一大中国。

始皇死而地分,中共亡而国裂。就是大清遗老郑孝胥的“三共论”政治预言:大清亡于共和,民国亡于共产,共产亡于共管。

陈迈平回复:

秦晋兄,希望你们今天游览斯城顺利愉快。我本想今天晚上再约你们一起晚餐,但身体有些不适(血压有些偏高),就只能居家休息了。暂此别过吧!你我涉及领域不同,你的“躺平主义”也是政治姿态。我则以为思想文化价值的重建和启蒙还是中国最要紧的最基础的事情,否则政治变革也不会成功,如法国没有启蒙运动就没有法国革命。但这方面我又比较悲观。我昨天说过中国有红二代官二代富二代,但没有文二代,文脉已断复兴也难。我们复旦子弟自称“复二代”但无人承继父业父志,基本都是被打断脊梁骨的,没有“文二代”。至少我自己也已是耄耋之年无可作为了。所以“易卜生主义百年祭”也是自祭文。这不是“躺平”而是精神已死。所以也无须再多交流讨论。谨祝你们后面行程继续顺水顺风!

秦:谢谢万之兄热心接待和临别赠言。弟虽有豪情,无奈也是烈士暮年。内心一片犹豫,不甘自娱山林,但又老已将至。兄觉醒的早,有书香背景,又有当年身居北京政治要津之便。弟朦胧中走上了一条反专制崎岖艰困之路,是自醒,更是上天赐予和安排。我们都喝黄浦江水长大,有一层自然亲近。希望今后得兄进一步指教,退隐山林后,也须有文学修养和陶冶,不负生命真谛。期盼兄再有机会走访澳洲悉尼,弟可尽地主之谊。旅途中集中精力确保顺利,回澳洲后再向兄请教受益。

仍在旅途中,迈平赠文多篇。

星文化:谢尔·埃斯普马克《失忆的年代》

顾晓阳:忆挪威行:重逢北岛、万之及虚构的艳遇

万之:聚散离合,都已成流水落花——追记《今天》海外复刊初期的几次编委会议(一)

万之:聚散离合,都已成流水落花——追记《今天》海外复刊初期的几次编委会议(二)

万之:聚散离合,都已成流水落花——追记《今天》海外复刊初期的几次编委会议(三)

万之:聚散离合,都已成流水落花——追记《今天》海外复刊初期的几次编委会议(四)

陈迈平还赠文蓝弧的中巷74号老宅印象、缪景湖小传等三篇文章,说明:

上面是我母亲缪景湖家事。我出生地常熟祖宅也仍在(幸已是文物保护建筑)。此生回归故土也是梦想。

秦:我前妻外婆家常熟,姓钱。

钱家也是常熟大姓。明末文豪钱谦益有墓葬。上文作者蓝弧曾是常熟中学语文老师。又,昨天说我外公1925年考上北大不对,是1922年。

秦:回想起来,有一位钱姓老师,常熟人。但不能确定是小学华东师大附小还是中学华东师大二附中,因为我没有听过他的课。文革时候这位钱老师正遭受批斗。这位钱老师更有可能是钱谦益的后人。此三篇读来似乎回到40年前读归有光的《项脊轩志》,“儿寒乎?欲食乎?”

万之兄,我们已经坐上了前往奥斯陆的大巴车。再次感谢兄,希望能够再见,尤其是重新汇聚我们的故乡大上海,希望主上帝恩典这一天在我的有生之年可以突然来临。再见,斯德哥尔摩。斯德哥尔摩真好,坐在有网络服务的大巴上,赏心悦目沿途风光。

遂发送一篇转载于北京之春的旧文

北京之春—澳洲法案出臺讓中共更為難堪 西方大國恐因彭帥事件杯葛冬奧

尤其是对文中的附图做了一个说明:

最后一张照片1999年8月摄于陆克文办公室,陆克文乃新科国会议员,对魏非常热情。魏要抽烟,我与齐墨劝阻无效。陆表示出于对魏的敬重,虽然澳洲国会禁烟,但仍然允许魏抽烟。魏也就毫无顾忌地吞云吐雾了。陆克文后来2007年成了澳洲总理,现在是驻美大使,美国总统川普希望陆克文知趣走人,澳洲总理和陆克文目前还依然坚挺不退缩。

陈迈平,著名翻译家,笔名万之,出生于江苏常熟,祖籍湖南湘潭。就读上海复旦大学附属小学,上海复兴中学。“文化大革命”中,在内蒙古自治区兴和县下乡当知青。

担任过农村赤脚医生、县医院护士、小学和中学老师。曾参与创办民间文学刊物,担任过编辑,发表小说、剧本多篇。万之在20世纪70年代中期开始文学创作,著有长篇小说和长篇诗等。在中央戏剧学院学习和教书期间,参与外国戏剧改编演出并把阿城*小说《孩子王》改编为电影剧本(陈凯歌导演)。根据北岛同名小说改编的剧本《幸福大街13号》瑞典语版曾经在斯德哥尔摩演出。1978 年参与地下文学杂志《今天》的编辑与撰写,该杂志成为文革后中国文学复兴的重要平台之一 。1989 年天安门事件后,他重启《今天》,为海外中国异见人士搭建文字平台。他以短篇小说见长,也将众多英文、瑞典文学作品翻译成中文,将诺贝尔文学奖得主哈瑞·马丁松、托马斯·特朗斯特罗默等重要作家的作品介绍给中文读者。陈迈平的很有文学造诣和成就,他的小说被人民教育出版社选出与美国作家海明威的《老人与海》类比,而且内蒙古高中课本教材中紧挨着俄罗斯作家契诃夫的就引用陈迈平的文字作为课文。能与世界著名文学大家美国的海明威、俄国的契柯夫齐名并列,足见陈迈平先生毕生的文学硕果,足慰此生。

*见到过阿城,那是1990年的9月末,洛杉矶小台北,也许是丁胖子广场。他与一位澳洲前去参加民阵二大的代表相互道别,只见到分别之际那位澳洲女孩表现得有点动容,泪光闪闪的。有人悄悄说了一句那人是阿城,听到了这个名字我再追加一眼,因为在国内的时候读过他发表在《收获》上的作品。看这位阿城很像电影《林则徐》里的穆彰阿和《羊城暗哨》里的马老板的扮演者夏天。

其妻陈安娜也是瑞典翻译家,是2012年诺贝尔文学奖得主莫言作品的瑞典文译者。说起诺贝尔文学奖,都知道有两位中国人得过此奖,一位是高行健,另一位是莫言。这两位得奖人能够获奖都与迈平兄幕后的努力和推动有着直接的关系,这次与迈平兄的良晤中始知。那年高行健得文学奖,我还连续写了两篇心得体会。

高行健获诺贝尔文学奖的直感

旅居法国的中国作家高行健获得了2000年度的诺贝尔文学奖,令中国大陆政府颇为难堪。中国知名作家海内外无数,高行健属少数不为中国大陆政府容忍的作家之一,尤其是高在八九年六四事件上所持的政治态度使得中共对他至今耿耿于怀。对于这样一位在政治上持与中共不同态度的人,却在国际上由于他优秀的文学作品而获得举世瞩目的荣誉,那就对中共来说就是个莫大的讽刺和嘲弄,按中共一贯的思维逻辑是实难容忍和接受的。

诺贝尔奖的评选和颁发不是什么政治事件,但是文学奖与和平奖却往往和政治有着莫名的关联,有某种政治意味。前苏联的多位获奖者都是旅居他国的异见作家,他们的作品往往不能在本国发表,他们的文学成就由于政治异见原因也得不到本国的认同。这次高行健得奖也应属此类,中国政府认为这个奖颁发给高行健是有政治涵义的,而这个政治涵义是影射中共极权政治的。

中共政权的自身性质决定了中共不会因为一个在他们眼里为异见分子的海外作家获得了诺贝尔文学奖而改弦更张,高获奖这一事件所形成的政治影响或压力远不足使中共在文化领域基本政策有松动和改变。任何揭露中共政权丑行,思想言语和行为反叛中共的文学作品中共将依然故我予以封杀,中共有关部门还将一如既往为中国作家的文学创作圈定中共所允许的自由范围。风月的,言情的,为中共歌功颂德的在中国仍可大行其道。借古讽今的,针砭时弊的,仍会在问世过程中遇阻重重,甚至终不见天日。

高行健能得此殊荣是因为他的作品确是代表了当今中国文学最高水准吗,这不尽然。中国文化传统源远流长,博大精深。中国的文学大家近代的可数胡适、鲁迅、曹禺、巴金、老舍、沈从文、钱钟书……可谓群星满天。曹禺、巴金早在二、三十年代就已经成名,老舍、沈从文、钱钟书等人的主要文学成就也都在四九年中共建政以前就已经完成。这些著名的中国作家大多获得中共政府的礼遇,他们在中国享有很高的荣誉,在中国的文坛上占据很重要的地位,但是从此以后再也没有一篇力作问世。究其原因,所有中国文学大家的创作自由和思想自由都被中共政府无情扼杀。早年批判《武训传》,囚禁胡风,批判冯雪峰、陈企霞、丁铃,早已使其它中国知名作家噤若寒蝉。在一个没有创作自由的天地里,作者心理遭受扭曲,创作自由受到限定,怎能淋漓尽致地将其天赋、才智和对社会的洞察,对人生的体悟通过他们的笔触表现在他们的作品中呢。 高行健则跳出圈外,获得了创作的自由进行了自由的创作。如果没有当年他毅然决然在海外寻求政治庇护,获得自由创作的天地就可能没有他夺得诺贝尔文学奖的今天。中国的文化传统千百年一直体现的是文人通常为当权者所御,中共建政以来中国文人更是如此。鲜见铮铮铁骨者,多为阿谀奉承者。当代文豪巴金,钱钟书等都不敢以其行将入木之身在他们的作品或日常言语中表露丝毫对中共种种倒行逆施微辞,整体中国文人良知的缺乏由此可见一斑。尽管现在中国大陆的文学创作环境比起中共初建政时期略有宽松,但当局也已采取新的方式笼络文人,就是用中共独家占尽的各种资源中分出一小杯利益之羹,这就足以使众多的中国文人得鱼忘筌。

总之,高行健获得诺贝尔文学奖是中国人文学生活中的一件值得欣慰的事情,但这件事情对根本改善中共政权文化政策的影响极为有限,对激励中国文化界人士争取思想自由和创作自由可能有借鉴作用。

18/11/2000

诺贝奖与中国人

中国人得诺贝尔奖的有杨振宁,李振道,丁肇中,达赖喇嘛和最近的高行健,可是所有得奖人得奖时都不在中国境内,也都不具有中国公民身份,他们只具有中国人的血统。而西藏宗教领袖达赖喇嘛更不会自认是中国人,虽然现在台湾海峡两岸的中国政府都把西藏圈在中国版图内,且这一政治现实也获得了世界上大多数国家的认同。

当杨振宁、李政道、丁肇中等获得诺贝尔物理奖或化学奖的时候,中国官方和民间是喜闻乐见的,这说明了中国人是有能力问鼎世界科学领域高峰的。他们虽身居海外,但毕竟是炎黄子孙,同为炎黄子孙,大家脸上都有光有彩。只遗憾,他们的成就都不出在这中共建政的九百六十万平方公里上。当达赖喇嘛获得诺贝尔和平奖时,中国老百姓知之甚少,中国官方就更不以为意了,诺贝尔奖评审委员会怎么把和平奖颁给了一个“披着宗教外衣、干着分裂中国行径的人”。最近高行健获得文学奖,又一次使中国政府尴尬,故说这次奖颁给了一个外国人。这是因为高行健本人的政治倾向与中国政府大相径庭。在中国政府的眼里,诺贝尔文学奖评审委员会此举有类西方其他政治势力阴谋用各种方式毁损或颠覆中国政府。

高行健的作品从未读过,大概在1995年时第一次听说这个人。那时有个爱新觉罗氏要我帮助寻找高行健的联系电话,他的西人太太爱好中国文学,尤其喜欢高行健的作品。那年高行健来澳洲,我听了他一次演讲,那次演讲令在场很多人失望,因他的基调太灰暗,没有希望,只是逃避。高行健认为作家的责任只是发现问题,指出问题,但无须解决问题。看来高行健唱的是阳春白雪,可是我只能听懂下里巴人。

中国文化传统源远流长,博大精深,中国文学作品孰优孰劣,评审委员会不可能一言蔽之,中国的作品译成他国文字原韵原味保持完整实难想像。中国的文学大家近代的可数胡适、鲁迅、曹禺、巴金、老舍、沈从文、钱钟书……可谓群星满天。近百年来,诺贝尔文学奖总与中国人无缘。这回高行健得奖,一了中国人心愿,二了评审委员会心愿。诺贝尔奖的评选和颁发应该没有什么政治意味,但是文学奖与和平奖却往往和政治有着莫名的关联,前苏联的多位获奖者都是旅居他国的异见作家,他们的作品往往不能在本国发表,他们的文学成就由於政治异见原因也得不到本国的认同。这次高行健得奖也应属此类。中国政府认为这个奖颁发给高行健是有政治意味的,在这点上我也颇有同感。

诺贝尔奖是对得奖人所在领域的杰出贡献的认同和表彰,除得奖人获得巨额奖金的物质奖励,更对获奖人所从事的事业产生巨大的精神鼓舞作用,而且这个精神鼓舞在和平奖这一项上体现的特为明显。南非总统曼德拉为南非黑人的种族平等奋斗,身系牢狱二十八载,为认同他的牺牲和奉献,他被授予诺贝尔和平奖。西藏宗教领袖达赖喇嘛在九十年代也被授予诺贝尔和平奖,以奖掖他数十年所体现的和平理性非暴力的精神。新近南韩总统金大中获诺贝尔和平奖应该视为对他主动开启南北韩和谈,缓和南北韩军事对立,开创两韩和平共处新局面这一创举的高度赞扬,而且会对两韩最终达成和平统一起到积极的推动作用。去年也在这个时候,在诺贝尔和平奖得主最终揭晓前,外界纷纷猜测应属对中国大陆民主运动有过重大贡献的魏京生和王丹,当时澳洲有人权组织曾致电笔者准备新闻会议祝贺魏京生王丹获奖,可是最後揭晓得主是无疆界医生。当时也传中国官方对诺奖欲颁奖魏、王,很是坐卧不安,通过种种方式对诺奖评审委员会进行了关照。魏、王未能得奖,百来万元的奖金实在微不足道,但对中国民主运动的进一步推动和快速发展所带来的巨大损失无法估量。魏、王1999年度未能得奖,虽不能断言他们今后不能再有机会得奖,但那次失之交臂,他们再度获得提名最终得奖的机会将十分渺茫。

中国裔科学家们获得诺贝尔奖表示了中国人和其他民族一样具有很高的聪明和才智;达赖喇嘛获得诺贝尔和平奖表示了对其和平理性忍耐精神的推崇,也体现了对西藏目前政治状态的一种同情;高行健获诺贝尔文学奖是中国灿烂辉煌的文化被获得新近的认识;若魏、王获得1999年度的诺贝尔和平奖应是顺应世界历史潮流的中国民主运动在道义上获得极大的支持。因此,高行健获得诺贝尔文学奖给中国人带来的欣喜远不抵魏、王1999年未获诺贝尔和平奖给人们带来的愁怅和失落。

19/11/2000

2004年夏在巴黎街头偶遇高行健,陪同我的上海籍老民运人士王辅臣快步上前与高行健招呼,这让我很是为难。如果这位上海朋友先问我一下的话,我一定要求他不必如此烦劳,高应该不会认识我从何而来。1995年高来过澳洲悉尼,当然一眼认出,不过当时的高行健还只是一位流亡作家,而现在今非昔比,鸟枪换炮了。再者,我深知坚持民运的人,一般不太受待见。就如江苏海门老家有一句话糙理不糙的粗话:母家亲,肉馄饨;父家亲,隔狗等。舞文弄墨的文人骚客往往受人追捧,坚持民运者不被待见是经常事,对此我很有这个心理预期。

此前有一个小插曲,令迈平兄终身难忘,美国电影公司老板因拍摄电影《末代皇帝》到北京,得知迈平有志前往挪威奥斯陆研究易卜生,不禁哈哈大笑,太不与时俱进。我不禁自选动作发挥一下那位好莱坞老板发出笑声的场景:看看这个家伙,他要去挪威研究易卜生。实在是太搞笑了,但我却忘了笑。Look at this guy, who is going to Norway to study Ibsen. It is so funny, but I forget to laugh.

迈平兄这个故事也让我回想起1987年冬在欧洲诸多大都市的电影院正热映着《末代皇帝》,影院门口满是电影的广告或海报,在法国洛里昂、德国汉堡、荷兰鹿特丹、丹麦奥尔胡斯和奥尔堡。不过当时没有可能走进电影院看这部电影,从电影海报上可以知道故事是有关辛亥革命导致清朝宣统小皇帝溥仪的退位。

行至挪威卑尔根的市中心,看到了挪威剧作家亨里克·易卜生(Henrik Ibsen)的雕像,雕像表情独特,有“疯狂眼神”或“未完成”的感觉,甚至可以感觉到雕像眼部类似“戴了眼镜”,给人印象深刻。遂顺手拍了张照片传给了陈迈平。附言:依然未落日的挪威,看到卑尔根主教堂前的易卜生雕像。

旋即迈平兄回复并纠正了我:应该是卑尔根国家剧院门前的雕像。易卜生没有获得诺贝尔文学奖是因为他不信上帝(当年的评选标准),所以教堂前不会摆他的雕像。托尔斯泰也是。是诺贝尔文学奖评选的两大失误。

我复迈平:现在改了。我相信莫言不会信上帝,高行健信上帝的可能性也不高。

评选标准一直在不断改变,这也是与时俱进。

静心想一想,自问一下,比较一下。陈迈平属于上帝眷顾Born with a silver spoon生来含有金钥匙,一路走来顺风顺水,有良好的家境,自身也努力,在人生转折点上基本都踩准了步子,没有走偏。虽被命运推送去了穷荒极北,也随命运到了北京就读,经历了西单墙淬火,在中国政治环境最宽松的年代又到了北欧挪威,以后移居瑞典,迄今去国近40年,有可在文坛引以为傲的业绩和造诣,有夫唱妇随跨国婚姻的美满家庭。

而我与之相比就坎坷得多了,一路独自摸索,途中处处都是十字路。好在胸有目标,似又有超自然力牵引,虽然艰苦,却也苦心志,劳筋骨,一路走到今天。

过去与陈迈平虽无直接交集,却也神交已久,想必也是“鸡犬之声相闻,临老开始往来”。也深知“牛吃草,鸭吃谷,各人生来各人福”的道理,各人头顶自有一瓣天。

也许故国家乡会经历磨难,犹如大洪水般。陈迈平兄与我都有心拯救苦难无助的中国,同登诺亚方舟。奈何中国被宵小恶棍红卫兵执掌,一夫当关万夫莫开,且故土乡人执迷难醒。瑞典和澳洲都是世间乐土,有如方舟。我们都伸出手来奋力拉故土乡人一把,即使不济,却已在方舟。

网络上有贴文:先知者远走他乡,后知者愤怒呐喊,无知者岁月静好,愚知者一片狂欢。迈平兄与我分属哪一个类别?

2025年8月12日

(文中圖片均由作者提供)

文章转自 看新闻 原链接: