博客来 | 转自新世纪

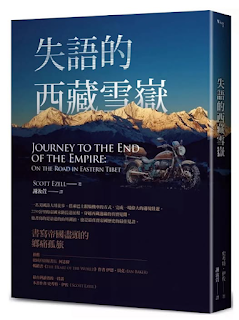

失语的西藏雪岳:书写帝国边境的乡痛独旅

Journey to the End of the Empire: On the Road in Eastern Tibet

作者: 史考特.伊佐

原文作者: Scott Ezell

译者: 谢汝萱

出版社:好优文化

出版日期:2025/12/02

ISBN:9786267536742

内容简介

作者史考特.伊佐,专为台湾读者写的一封信

在西藏,

一场被包装成进步的慢性毁灭正在进行。

在权力的语言里,一切剥削都叫做「拯救」。

抛弃母语,使用标准汉语,只为了「接轨国际」。

放弃自身文化,学习汉文化,只为了「成为文明人」。

「居民安置」被宣称是改善生活品质,

真正被改善的只有统计报表与官方简报。

「宗教自由」的口号日夜播放,

寺院的大门却装上了刷卡机、监控镜头与导览动线。

国际化、现代化、经济开发⋯⋯

在权力的语言里都叫做「拯救」。

拯救谁?拯救什么?

他们真的需要被拯救吗?

在一个帝国的视角里,只要服从就是正常

十五年、十二趟旅程,作者看见的不是观光镜头下的西藏,而是极权系统如何渗入血管、骨随、跟西藏人每一次的呼吸之间。

「自治区」的意义,从来不是自我治理,而是——

你必须照帝国的意思活着;

你必须依帝国的框架理解世界。

对「帝国」来说,

他们只需要定义一个正常的框架,

而人民,只要服从就好。

他们会倾斜你,旋转你,直到你的影子也失去角度

街角的涂鸦永远消失得比出现得快—

不是因为逼真尖锐,

而是因为真诚写实。

「他们会倾斜你,旋转你。」

这句模糊得像诗的文字,却能让一个人消失十年。

因为它说出了真相——

他们会把你磨成适合制度的形状;

会把你的自我拆解成碎片;

会让你对自己的声音、脸孔、念头产生怀疑;

直到你完全贴合那个巨大的机器,

成为其中一个可以被替换的齿轮。

监狱里满是诗人、教师、牧民、行动者。

不是因为他们犯罪,

而是因为他们保持了自己的角度。

此刻的西藏,不是神秘,而是劫难;不是风景,而是挣扎

「纯净」「灵性」「永恒」「自由」,都是曾经用来形容西藏的词语。

但现在的西藏却只剩下「压迫」与「挣扎」。

残存的西藏灵魂,却只能游荡在帝国的边缘,望着世世代代居住的雪山叹息。西藏人对自由的追求,如同火炬一样。无数西藏人在中国的压迫下点燃自己,只为将希望传承下去。

推荐人

总统府副秘书长 何志伟

知名作家 伊恩.贝克

知名作家 马克.史匹泽

(依姓名笔画排序)

(本书改自:《2250 km.藏东纪事:生存与劫难下的真实西藏》)

作者简介

史考特.伊佐(Scott Ezell)

他是一位美国诗人、音乐家、跨类型艺术家,曾久居亚洲并与原住民相处。一九九二至二○○四年,他主要待在台湾,期间足迹遍布中国、印度、日本等地。自二○○九年起,他投入一项诗歌与摄影计画,记录在中国与东南亚边界地带的中央集权、国内冲突、耗竭性的资源采集等,对边缘地景与社群有何影响。他着有《遥远的角落》(A Far Corner),这部非小说叙事描述他与台湾太平洋岸的一个原住民艺术家社群共同生活与创作的三年生活。他发行过十二张原创民俗、环境、实验音乐专辑,出版了《美国岩石画》(Petroglyph Americana)、《炭环》(Carbon Rings)、《机器的吞噬》(Swallowed by Machines)、《壳戏与庞氏骗局》(Shell Games & Ponzi Schemes,与视觉艺术家安德鲁.隆〔Andrew Long〕合着),以及《战争前线》(The Front Lines of the War)等诗集,并与艺术家威尔.克林哲梅尔(Will Klingenmeier)合作《战争前线》的声音艺术与口述文字专辑。史考特.伊佐现居于墨西哥恰帕斯(Chiapas)。

www.scottezell.org

译者简介

谢汝萱

曾任出版社编辑,现为专职译者,近期译作有《生产队友》、《大师的刻意练习》、《肖像雕塑法》、《说故事的技艺》、《黏力,把你有价值的想法,让人一辈子都记住! 》等。

目录

作者的话

第一部:方尖碑

第一章 大理,西藏的门户

*方尖碑

第二章 前往中甸之路

第三章 真实的香格里拉

第四章 从香格里拉到得荣

第五章 得荣与王家寺

第六章 前往乡城之路

第七章 永恒之雨中的乡城

第二部:追忆遗忘中的世界(骑摩托车游西藏)

*追忆遗忘中的世界

第八章 理塘

第九章 峻巴

第十章 前往甘孜之路

第十一章 甘孜与失之交臂

第十二章 大圆满

第十三章 石渠

第三部:幽冥地景

*幽冥地景

第十四章 玉树

第十五章 曲麻莱与不在地图上的路

第十六章 前往可可西里之路

第十七章 可可西里

第十八章 格尔木,从天而降

谢辞

序

作者序

给台湾读者的一封信

某种程度上,我在西藏的旅程,其实是从台湾开始的。

一九九二年,我为了学习中文来到台湾。后来在二○○二到二○○四年间,我住在台东都兰北方的「意识部落」,那是一个原住民艺术家社群。当时的太平洋海岸还相当偏远,没有今天的冲浪民宿、文创小店或热气球观光。那里的原住民长者,仍完整地保存着他们的语言、信仰与歌声,那是一种延续了数千年的生命形式,真实而完整地存在于他们自身之中。

我在都兰结识的阿美族、卑南族与排湾族艺术家朋友,多数在三十岁上下。他们生活在一种「边界」之间,一边是深植于土地与传统的族群身份,一边是现实中由中华民国政经体制所主导的生活结构。对他们而言,创作与生活的一大核心,是回溯记忆、重拾族语,并在现代国家体制下重新建构属于当代的原住民身份。

当我与他们一同生活时,也开始思考:这样的身份与土地的议题,对我自己、对整个世界意味着什么?二○○四年离开都兰之后,我决定往更遥远、更高处去,前往东藏那些偏远的地方旅行。

在西藏,我看见山脉、草原、社群与信仰之间的一种合一,仿佛那辽阔的高地本身就是「佛性」的具象呈现,同时存在于天地与人心之中。无论走到哪里,人们都以真诚喜悦的笑容迎接我,像是等待多年的贵客。他们慷慨地递上手中的东西:核桃、梨子、面饼,或邀我进家里喝酥油茶。那片土地似乎闪着光,恒久不灭,仿佛什么都不会改变。

但当然,世事终究改变。

接下来十五年间,我多次重返西藏,目睹了环境与文化的破坏。东藏地区逐渐被军事化与严密监控,山河被开挖、铺上水泥,原本的村落被迫迁入安置区。这些景象让我联想到历史上殖民过程的重演,如美洲原住民的灭族,日本与中华民国对台湾的统治,同样的模式也出现在我后来旅居的寮国、墨西哥等地。水坝让河流死亡,森林被清空以种植橡胶与棕榈油。像宏都拉斯的贝塔.卡塞雷斯与墨西哥的伊西迪罗.巴尔德内格罗,这两位「环保界诺贝尔奖」高曼奖得主都因为带领族人捍卫土地而遭暗杀。

如今,西藏的生态浩劫与极权压迫仍在持续,也已不再只是中国内部的问题。吞噬西藏的「帝国」不仅是国家政权,也包括跨国科技公司、全球对矿产的需求,以及那些透过剥削中国劳动市场而牟利的西方企业。它们输出大型机械与水坝设备,间接促成西藏的工业化开发与土地掠夺。西藏人被迫离开家园的悲剧,其实与全球其他因战争、开发而流离失所的人民息息相关,自二○○二年以来,美国的「反恐战争」就已使超过三千八百万人被迫迁离。

「自由的目的,是为他人创造自由。」

这是南非前总统曼德拉在狱中二十七年间写下的一句话。

没有任何个人能单独让西藏重获自主,但西藏人对土地的神圣感、他们在苦难与压迫中仍展现的慷慨、尊严与喜悦,本身就是一种在束缚中的自由表现。

虽然每个人都受权力体系所制约,但有些人仍拥有相对更大的言论与行动空间。我在台东的意识部落朋友,至今仍持续为部落主权与环境保育发声——这在中国是不可能的。从二○一一年起,他们以艺术行动与现地抗争的方式,对抗位于台东市与都兰之间、违法兴建且破坏生态的美丽湾渡假村工程。经过两年的努力与全台声援,一连串的诉讼最终让该度假村无法开幕。

相较之下,西藏人只要稍有异议,就可能被捕入狱。许多人为了让世界听见文化灭绝的真相,不惜以最极端的方式抗议——自二○○九年至今,已有近两百位藏传佛教僧侣自焚,以此表达对土地与文化被毁灭的抗议。正如越战期间,越南僧侣以自焚抗议美军占领与暴力一般。

二○二五年,达赖喇嘛迎来九十岁生日,同时也是「西藏自治区」成立六十周年。作为地球的「第三极」,西藏拥有仅次于南北极的冰川储水量,并孕育十条大河,供应超过二十亿人口的用水。中国对西藏的占领,并非当代世界的特例,但由于其生态与政治的重要性,西藏已成为全球被占领与被边缘化民族的象征。这些重要的时间节点,提醒我们回顾历史、思索未来,不仅是为了西藏,也是为了所有被压迫的族群。

我希望《失语的西藏雪岳》能成为一部献给西藏的礼赞,也是一种守护。

我衷心感谢好优文化在这个关键时刻推出中文版。

同时,我也荣幸地宣布,本书推出的印度版本,让我有机会于二○二六年前往达兰萨拉,达赖喇嘛与流亡藏人政府的所在地,亲自将这本书带回西藏社群。

能够在这样的循环中回到原点,对我而言,是一种深深的荣幸与回馈,献给那些在西藏各地慷慨接纳我的人们。

二○二五年十一月

SE 墨西哥.恰帕斯