本文为保守主义读书会主题讲座录音整理,2019年2月3日。

保守主义读书会一起读拉塞尔·柯克《美国秩序的根基》活动,持续了半年时间。在这半年当中,王建勋教授、刘军宁研究员、丛日云教授、北京大学的陈斯一老师,还有本书的译者张大军先生,为我们带来多场讲座。

为什么要组织大家一起来读这本书?因为柯克的这本重要的著作实在是太好,是2018年我所读过的最好的书之一。而且这本书的意义在于,它把秩序,特别是美国的秩序作为整本书的核心。甚至我认为,在某种程度上,可以把柯克的这本书理解成一部人类文明史。柯克先生从“美国的秩序”这个概念出发,由此上溯两千余年,从犹太先知到希腊哲学,到罗马的法律,以及到伦敦的市场秩序,全面地贯穿了整个人类文明史,做了一次比较系统的梳理。我们一方面在读这本书,同时它在我们脑中已经非常清晰地画出了一条人类文明史的轨迹。从两千多年的草蛇灰线之中,我们看到了在基督教文化的核心之下,人类文明这种历史的演进过程。

我今天给大家做一个读书分享。将从四个方面来谈谈我读这本书的体会。

我一直在想,为什么柯克把美国秩序的根基紧紧地锚定在犹太文明的基石之上?我理解,原因就是耶路撒冷对神的这种虔诚信仰,是美国精神最古老的精神源泉,也是美国立国的最根本的精神源泉。

犹太民族是一个灾难极其深重的民族。从公元前1400年以来,犹太民族一直生活在极其深重的苦难之中,由于以色列在地理上处在大国之间,可谓列强环伺,千百年来,他们受到埃及人、亚述人、菲尼士人、埃南人、巴比伦人、波斯人、罗马人对他们的轮番奴役和压迫,所以犹太民族的圣殿建了又毁,毁了又建。一直到公元67年,罗马军队为了镇压犹太奋锐党人的反抗,彻底摧毁了第二圣殿,并把犹太人彻底驱逐出了家园,从此,犹太民族进入了“大流散”的时期,一直到1948年重新立国。

正是由于这种深重的灾难,盼望得救一直是犹太民族最深沉的期待,这就是所谓的“弥赛亚意识”,“弥赛亚”是希伯来语言,原意就是“救赎”。

公元前598年,新巴比伦国王尼布甲尼撒再次征服了以色列,将以色列的大批的民众、青年、工匠、祭司和王室成员掳至巴比伦,史称“巴比伦之囚”。在犹太人深处绝境之时,他们产生了一种预言,这个预言就是上帝将会派一个救主,把犹太民族救出苦难,弥赛亚即将降临。弥赛亚的降临将会把犹太民族从灵魂到肉体带入一个千禧年。

当他们离开家园,被人掳走,成为奴隶的时候,犹太先知站出来告诉大家,不要反抗,不要以为明天就可以返回耶路撒冷。而是要尽快找到土地,造好房子,要做长期流放的准备。犹太先知告诉大家,犹太人之所以有这么深重的苦难,不能埋怨别人,而是因为我们这个民族屡屡违背了神的意志,是我们这个民族自身犯下了不可饶恕的罪行,所以遭到上帝的惩罚。现在,我们要深刻反省,我们如何背离了上帝的意志,要深刻的忏悔,重新回到上帝的怀抱。

正是这个在深重灾难下的深刻反省,形成了犹太文明当中最重要的经典,就是《摩西五经》。《摩西五经》是《旧约》中最重要的五篇经文。

《摩西五经》第一篇就是《创世纪》。《创世纪》告诉我们上帝创造万物,告诉我们人类的原罪,告诉我们如果要得到救赎,必须绝对地服从上帝。上帝的创世和伊甸园的传说、大洪水的传说,都在表达这么一个意思,就是由于人类的原罪,我们需要更加绝对地服从上帝,更加坚定和虔诚地信仰。

第二篇就是《出埃及记》。《出埃及记》记录的是摩西在西奈山和上帝的定约。《出埃及记》的核心是在讲确定希伯来宗教的核心就是救赎,靠什么救赎?上帝的意志。上帝的意志如何体现?就是《十诫》。

第三篇就是《利未记》。《利未记》其实是一个律法书,有大量关于律法的记载,特别是关于祭祀的记载。《利未记》在表达,人必须内心圣洁,才能够服侍神。如果我们要服侍好神,我们要有坚定的信仰,首先必须要做到内心的圣洁。

第四篇叫《民数记》。《民数记》是记述关于祭祀活动的内容,这篇的核心是讲救赎是犹太人的专利,是上帝的恩典。

第五篇是《申命记》。《申命记》在说,现世的政治权力、世俗的政治权力及政治人物和神没有关系,神是靠律法来统治世界的。

《摩西五经》是在犹太民族灾难最深重的时候形成的思想成果,这个思想成果归纳起来就是四个字:原罪、救赎。正是因为人类有了原罪,所以人类才期盼救赎,而救赎的核心是神,是上帝。拉塞尔·柯克在书中说,以色列对现代社会秩序最重要的贡献,就是真正的律法都是来自上帝的理念,上帝是秩序和正义之源。所以灾难有时候是可以使人思考的,灾难和对救赎的期盼,往往使人有更加深层的信仰。

原罪和救赎是整个西方世界最根本的精神结构。我们可以说,西方的一切文明都是在原罪和救赎这么一对矛盾的基础上展开的。为什么这样说?因为救赎的核心就是确立神的位置,如果人没有罪性,救赎就没有意义;但是如果没有神,救赎就无法完成。

救赎靠什么?这一点特别重要。以色列的先知们都知道,生命之河源于耶路撒冷,耶路撒冷是永恒之城,救恩出自耶路撒冷,因为上帝在这里和人相会。

为了更好的理解西方文明的核心是原罪和救赎这么一个基本的精神结构?我们可以从东方文明和西方文明的比较来看。

在中国,儒家文化和佛教文化都是中国的核心文化。虽然佛教开始时并非中国母体文化,但是经过千百年洗礼,佛教文化也构成中华文化不可分割的部分。现在来看,儒家文明和佛教文明有一个共同的特点,就是他们把救赎的力量寄托于人,而不是寄托于神。儒家和佛家都认为,人通过艰苦的努力,通过修行,就可以达到神的高度,人是可以成为神的。佛门经常讲:什么是佛?佛就是觉悟了的人。所以,人可以成为神,而且人一旦成为神,就具备了救赎的能力。

我们先看佛教。佛教有一个很重要的内涵,就是“自觉”、“觉他”和“觉行圆满”。所谓“自觉”,就是“上证菩提”;所谓“觉他”,就是“下度众生”。这是佛教一个非常重要的核心思想。“上证菩提”,我们可以看出一个“自觉”的过程,而“下度众生”是一个“觉他”的过程。如果既能“证菩提”,又能“度众生”,他就会“觉行圆满”。所谓的“觉行圆满”,就是开悟,就是已经修成罗汉果位或者菩萨。

儒家文明中也有这种类似“自觉、觉他、觉行圆满”的精神结构。比如说儒家最重要的经典《四书》,其中有一篇叫《大学》。《大学》在开篇的时候说,“大学之道,在明明德,在新民,在止于至善”。那么,这个“明明德”的意思其实就是“上证菩提”;“在新民”,也有译作“在亲民”的。“新民”就是去改造、启蒙民众,其实就是“下度众生”;“在止于至善”,就类似“觉行圆满”,达到最高境界。

所以,儒学也好,佛教也好,它们都认为,人是可以通过修行的方式来达到一个神的境界。佛学的路径是“戒、定、慧”,而儒学的路径是“正心、诚意、格物、致知、修身、齐家、治国、平天下”。

我觉得,儒家也好,佛学也好,他们都认为人是可以成神的,人可以通过自身的修炼而达到佛的程度,达到至善的程度,形成所谓的“君子人格”。具备这种君子人格就可以具有救赎的能力。在这个精神结构里面,没有神的地位,看不到神在救赎中的作用和力量。正因为如此,这种依靠人而不是依靠神的思想体制,这种把救赎的希望放在人身上的精神结构,往往都是产生专制和极权主义的丰厚土壤。在这种文化范畴之内,人们总是习惯于搞个人崇拜,习惯于制造伟大的领袖,总是在期盼出现一个“好皇帝”。但是,历史反复和无情地证明,人是最靠不住的,所有的伟大领袖,到头来只会是人类的灾难。

而基督教文化认为,救赎的唯一的力量来自神。因为人是有罪的,“没有一个义人”,人是有限的,人不可能对人形成救赎力量,就像人不能拔着自己的头发离开地面一样。而且人的罪性只有靠神才能拯救。所以我们说,原罪和救赎就是西方世界最根本的精神结构。

当“五月花号”的清教徒到达北美后,出版的第一本书,叫《新英格兰读本》,其中第一句话是:“亚当一人堕落,我们都犯了罪。”这种理念,毫无疑问是继承了犹太信仰的精神遗产。原罪的概念从犹太教传入基督教,成为美国早期殖民地基督徒最核心的原则。柯克在“旧约与新美国”这一章节中写道:“新英格兰的清教徒们,不仅以《十诫》和《利未记》、《申命记》来构建共同体的秩序,而且一直将他们自己比作以色列的百姓。清教徒们认为自己在上帝的指引下,正再次经历希伯来人的磨难和成就。他们生命的根基是他们自比为以色列的子民,想象自己通过到旷野再次体验出埃及的故事。”

如果我们把《旧约》看成一部犹太民族追求社会解放的宣言,那么,《新约》则把我们带向一个唯灵主义的彼岸世界。

在旧约当中,犹太人心中的救主是要为以色列人的国,是要把犹太人带入千禧年,带到一个流着奶和蜜的地方。这个救主意识带有非常强烈的犹太民族意识,深深地打上了犹太民族的印记。但是基督耶稣这个救主不一样。基督用自己被钉死在十字架和上帝签了一个新的盟约。耶稣不仅仅是哪一个国家、哪一个民族的救主,而是全人类所有信仰他的人的救主,所以基督教从一个民族的宗教升华为一个全人类的普世的宗教。

基督教虽然脱胎于一个强调现世解放的宗教,但是,它更加关注彼岸,充满唯灵主义的色彩。我们说,基督教的这种变化和希腊的文明有极大的关联。《新约》的形成,是在希腊罗马文化之中。希腊文明从两个维度非常深刻地影响到新约的形成。这两个维度是怎样影响到《新约》的?

我们知道,古老的希腊文明最基础的读本是《荷马史诗》,和《荷马史诗》相关的还有一本,就是赫西俄德写的《神谱》。赫西俄德这本小册子非常重要,它虽然很薄,但是是我们解读《荷马史诗》的导本。以《荷马史诗》和《神谱》为基础的希腊悲剧是早期希腊文明最伟大的成果之一,而且它对整个人类的文明也产生了极为重要的影响。

希腊悲剧的代表有埃斯库罗斯的《普罗米修斯》三部曲,还有索福克勒斯的《俄狄浦斯王》。这些悲剧有一个共同的特点,就是将“命运”这个概念贯穿其中,无论是《荷马史诗》,还是像《普罗米修斯》和《俄狄浦斯王》这样史诗般的悲剧之中。命运的概念永远存在其中,无论是神,还是人,还是英雄,都没有办法逃脱命运对他们的主宰和安排,命运是无法抗拒的。

举一些例子来说明一下,因为我们要很好地理解希腊文化中的命运,才能更理解希腊的这种思想是怎样影响到基督教的《圣经》。比方说,在希腊神话中,有一个无法改变的命运,就是这个神话体系的神王,都会被自己的后代所推翻。比如第一代神王天神乌兰诺斯,他被自己的最小的儿子克洛诺斯推翻。克洛诺斯就成为第二代神王,但是第二代神王又被自己的儿子宙斯推翻。当宙斯成为奥林匹亚神族的王的时候,他同样面临着可能会被自己后代推翻的命运。

大家知道有个希腊神话,普罗米修斯被用铁链绑在奥林匹亚山顶的崖石上面,宙斯每天派一只鹰来啄他的眼睛、他的肝;当他的眼睛和肝被鹰吞食之后,第二天又长起来,然后鹰又来啄他的眼睛、他的肝……其实,就是宙斯在反复不断地用酷刑折磨他。为什么要折磨他呢?就是因为只有普罗米修斯才知道谁将会推翻宙斯,成为新一代的神王。宙斯用这种酷刑来折磨普罗米修斯,就是要让他泄露这个天机。

在埃斯库罗斯所写的《普罗米修斯》三部曲当中,他还是给了一个答案,就是普罗米修斯最后告诉宙斯,他如果和海洋女神忒提斯结婚,他们生的那个孩子,就会是推翻他的人。所以宙斯马上就把忒提斯嫁给了一个人间的英雄佩琉斯。忒提斯和佩琉斯结婚以后生下了一个孩子,这个人就是在《荷马史诗》当中做为统帅的阿喀琉斯,他是特洛伊战争中最伟大的统帅。但是在希腊的神话当中可不是这样写,因为《荷马史诗》是一部文学作品。希腊的神话认为,酒神狄俄尼索斯将会最终取代宙斯。

我们更加熟悉的悲剧《俄狄浦斯王》也讲了一个故事,同样也在显示着命运不可抗拒。忒拜的国王拉伊奥斯到德尔菲神庙去求子,因为他已经70多岁了,还没有一个孩子,没有王位的继承人。德尔菲神庙的女巫告诉他:你将会有一个儿子,但这个儿子会“弑父娶母”。所以,当这个孩子生下来的时候,拉伊奥斯就叫人把他的脚踵用铁链穿起来,扔到深山野外被野兽吃掉。但是他被一个牧羊人收养。这个孩子长大以后,他知道自己可能会弑父娶母,所以他希望跟自己的命运来抗争。他离开了忒拜,到了柯林斯,结果,他真的杀了他的父亲拉伊奥斯,而且娶了拉伊奥斯的妻子,而这个妻子恰好就是他的母亲。

在希腊神话当中,有一个永远不出场的角色,这个角色就叫命运。这个永远不出场的角色决定着所有出场者的一切,无论出场者是人,是神,还是英雄。命运决定着他们的悲欢离合,他们的兴衰泰否,没有一个人能够逃脱命运的安排。正是这种思想,非常深刻地被融入到基督教的神学当中。我们知道,基督教的神就是一个永远不出场的人。但是,他是永远决定着其他一切人命运的那个人。这是我说的第一个维度,就是希腊的关于命运的观念深刻地影响了基督教。

还有另外一个维度。在希腊古代有一个宗教,叫俄尔甫斯教。这个宗教的核心理念就是“灵肉对立”的观念。俄尔甫斯教其实是对酒神狄奥尼索斯的崇拜,但是这种的崇拜不是一种欲望性的,不是肉体的,而是带有超验性的。它的教义认为:肉体是灵魂的囚笼,肉体的死亡恰恰是灵魂摆脱肉体的羁绊。这种思想影响到了苏格拉底。我们知道,苏格拉底在死亡的问题上是非常超然的。因为苏格拉底认为,灵魂在肉体死亡之后,可以自由地和先贤们讨论哲学问题,所以活着,才是苦难的,死亡是解脱,是新生。为什么苏格拉底对死亡表现出这种超然的态度?就是受到了俄尔甫斯教的深刻影响。

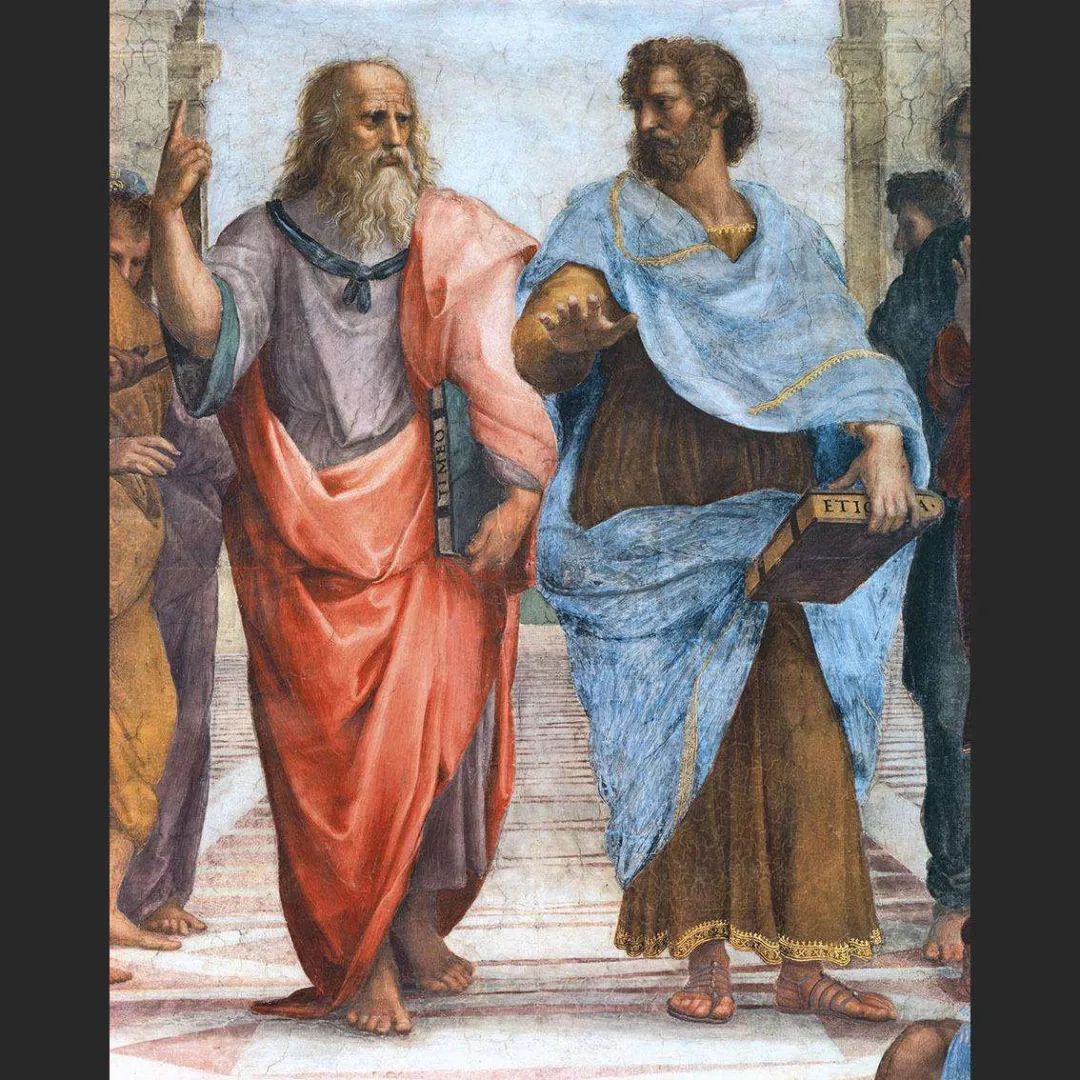

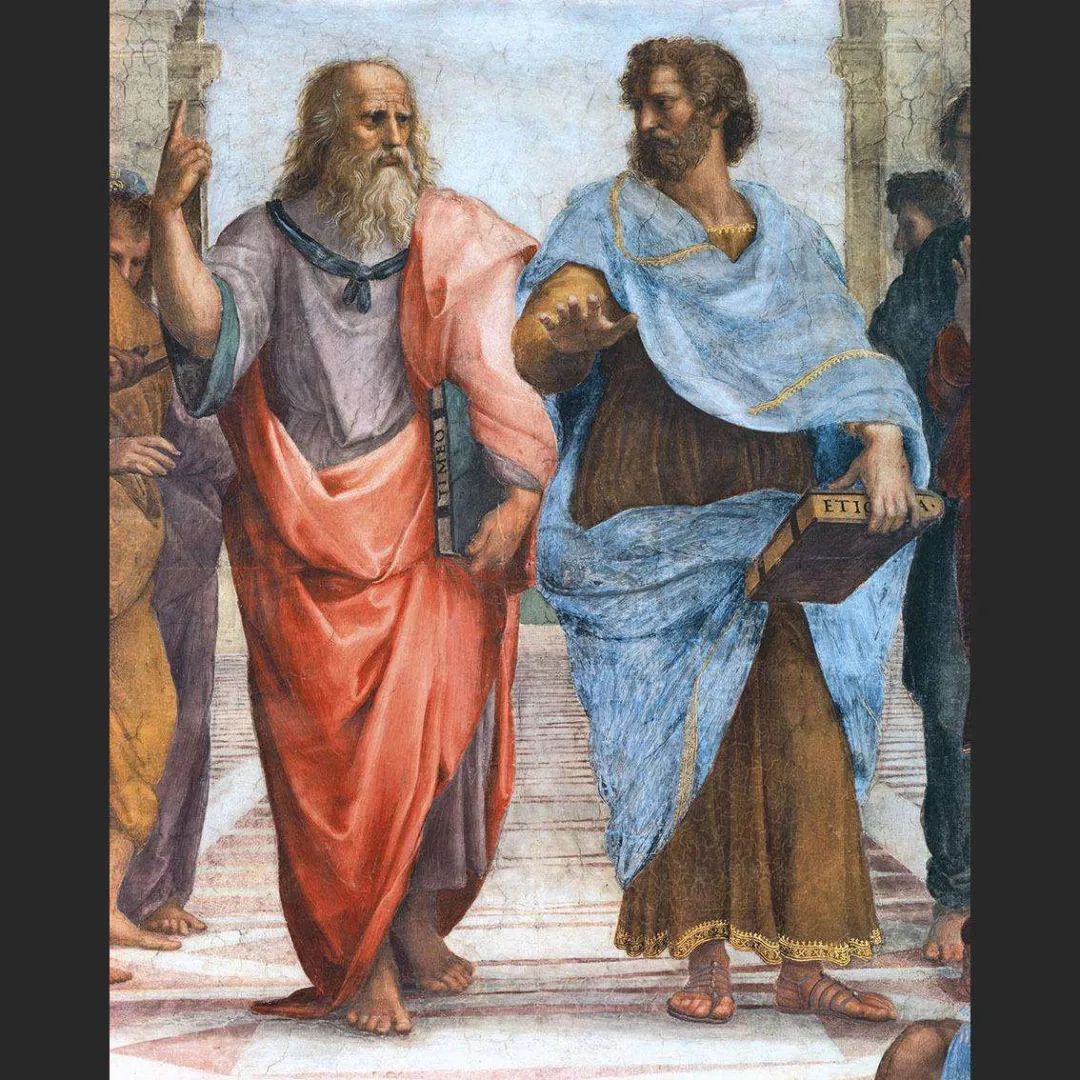

苏格拉底这种思想深刻地启发了柏拉图。柏拉图认为,灵魂在进入肉体之前,是驻足在一个理念的世界,在那里获得真知灼见;灵魂一旦进入肉体,就开始堕落。柏拉图认为,肉体具有双重罪过,它一方面阻碍灵魂认识真理,另一方面,用欲望来引诱灵魂的堕落,肉体是阻碍灵魂纯净和认知真理的一种障碍。毫无疑问,柏拉图的这种唯心主义哲学和基督教的唯灵主义的形成是有非常深刻的关系的。

希腊哲学的两个代表人物柏拉图和亚里士多德,对基督教的神学都产生了非常深刻的影响。我们知道,基督教有两个很重要的教父神学家,分别形成了两个神学传统。一个是奥古斯丁,一个是托马斯·阿奎那。这两个人的思想源泉,都可以追溯到两个伟大的希腊哲学家。对奥古斯丁产生影响的是柏拉图,对阿奎那产生影响的是亚里士多德。奥古斯丁的那种虔信主义,那种热忱,那种坚定不移的信仰,深深地影响了基督教;同时,亚里士多德的理性、逻辑也深深地影响了基督教。拉塞尔·柯克在书中这样写道:“柏拉图所有的努力都在力图恢复秩序,灵魂的秩序和城邦的秩序。”他认识到如果没有灵魂的秩序,那就不可能建立城邦的秩序。柯克说:“作为雅典学院创始人的柏拉图和作为第一个知识体系整理人的亚里士多德,他们以微妙的方式对美国人产生了重要的影响。柏拉图和亚里士多德的观念无处不在。”