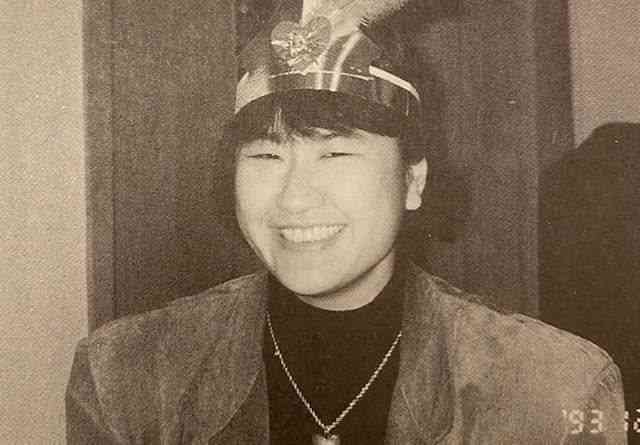

图,1994年「喺(在)香港再见」时的新井一二三。

在《九十》的休刊号上,有两位学者谈到我的编辑工作。一位是后来参加两次「五学者谈一国两制」的刘述先教授。他说1974年在中文大学跟我一起参加一个座谈会,那时我是左派刊物的编辑,他在会上语带嘲讽地说,将来大陆真的收回香港,现在那些左派份子就失去代言人身份而被弃置一旁。他说,餐叙时我坐在他身边,「却丝毫不以为忤,还约我写文章」。

后来,刘述先就常向我们供稿,参加座谈。我们也成为朋友。

另一位学者,就是在前文中讲到过的翟志成。他在休刊号上说:「我一生中最得意的几篇文章,几乎全部登在《九十年代》上。」他说生平最恨别人改动他的文章,但我有一次删改了他的文章,后接我来信,说是对别人并不如此,「唯因与我相知,故『倚熟卖熟』」,他「细读删文,又确实比原文更好」。

引这两段「称赞」,并非自吹自擂,而是想说明我编辑这杂志,如果还算成功的话,我的「成功之道」何在。

我只是中学毕业,可以说没有学历。靠读杂书而得到的知识,既无系统,也非专精。能够编辑这本被认为知识人爱读的杂志,靠的就是园地开放,让读者也以作者的身份参与。我办的不是儿童刊物,不是要向读者宣传教育。我办的是读者也要成为作者的刊物。因此,遇到批评、嘲讽,不管是否事实,我是否同意,我都不会生气、反驳,反而会把这些批评意见刊登出来,让读者去判断和讨论。

一份报刊的成败,取决于总编辑的气度。而我的气度,就是源自于我对自己的知少识浅有自知之明。

我尊重来稿。不记得翟志成说我删改他的文章是哪一篇了。因为若来稿过长,有时或会删节,但「改动」应该绝无仅有。即使删节,也会在刊出前征求作者同意。删改翟志成那次来稿,大概因为太赶,而且真是觉得改后对我这位朋友会比较好。

至于1976年四人帮倒台后我成为杂志的主要政论者之一,那是因为其时所有的中外左派都被中国局势的突变镇住了,一时不知反应,于是我就与丽仪合作,打鸭子上架,写评论分析。并越写越有知名度。

纵观《七十》《九十》的历史,前半是以开放言论,依靠海外知识人对两岸局势的关切和讨论;后半就以香港问题为主,并依靠一些专栏去凝聚读者们的持续阅读。

除了「自由神下」和张北海、阿城的专栏之外,我们也邀了一些已经颇有文名的作家写专栏,像南方朔、司马文武、刘黎儿、龙应台、黄春明、平路、登琨艳、罗孚,都写过一段相当长的时间。

其中,值得一提的,是最早在《九十》写专栏而后成为知名作家的查建英和新井一二三。

查建英是北京人,我在1991年访美时认识她,她说她现在仍然是在北京和美国两边跑。我觉得她谈吐不凡,就约她为《九十》写一个「北京素描」的专栏。她用「扎西多」的笔名,写与北京有关的社会和文化现象,也讲到香港。在1993年一篇文章中,她介绍了北京流行音乐《我的一九九七》,一个年轻女歌手作词作曲:「什么时候有了香港?/香港香港怎么那么香?/一九九七快点到吧/我也想看看那午夜场……」与香港人对九七的恐惧,完全不一样。

新井一二三是日本人。 1984年我去日本时,她的中文老师陈立人带她到我的住处见面。那时她的中文还很生硬。不久,她考上公费生去了中国。在那里两年,居然写来文笔流畅、想法独特的中文文章。我们都刊登了。

两年后她回日本,进入《朝日新闻》当记者。不到一年,就结婚移居加拿大。几年后的1991年,她来信说离了婚,现在又想用中文写稿了。断断续续写了几个月,我发现她的观察独特,个人风格显著,于是邀请她为《九十》写专栏。

新井特立独行,常做一些别人不敢做的事,写别人不敢碰的话题。她在中国,批评中国。在日本工作,批评日本职场。在加拿大,骂加拿大做事慢而人也无趣。但1993年底她来香港旅行一个星期之后,就决定来香港居住和找工作,还写了篇文章,用广东话作题目《喺(在)香港再见》。文章说,香港工作机会很多,《南华早报》的招聘广告多达98页。又引日本报纸报导,有上千日本女青年近年到香港工作,主要是日本「男尊女卑」观念太强。去香港甚至是世界潮流,加拿大她身边就有六、七个人去香港。

那时离九七不到三年,香港的未来确实是未知数。但世界不景气,对很多国家的人民来说也是未知数。所以,她就随着这股香港潮来了。并且,很快找到工作。

她的专栏仍受欢迎。但越接近九七,香港越感受到北京对未来的控制,政界和舆论界也纷纷自动向中国靠拢。然后,爱国潮来了,保钓潮来了,反日潮来了,民族主义潮来了。新井在1996年的专栏写下一篇《错爱香港》,结尾写道:「基于原则的抗议声音是一个社会的免疫系统,它的衰弱预兆着将要来临的死亡。」

从当时的趋势看,她是对的。香港的抗议声音在主权转移后才慢慢起来,到2019年使全球都震惊。但已经晚了。免疫系统无论是自己消失,还是被强压下去,都意味着死亡。

1996年8月后她就没有给《九十》写专栏。她在《苹果日报》副刊的专栏有一天收到一封信,里面放着粪便。因为她是日本人?因为香港泛起了民族主义婴儿病?因为她批评了民族主义?不管什么原因,她的《苹果》专栏也停了。

知道「粪便」这桩脏事,我应该打个电话给她,表达关心和支持吧!虽然她那时已不是我们作者。我有想,却拖延着没有做。作为最早把她引进中文写作、使她错爱香港的人,我至今都感到抱歉。

她后来在台湾出版了许多书。成为以中文写作的一位成功的日本作家。 (156)

—作者脸书