明史专家陈梧桐的《崇祯:勤政的亡国君》一书,近日在中国大陆被禁,引起议论纷纷,一般解释是「疑似恶意影射」。前天《金融时报》也报道此事,题为「Tale of emperor whose ineptitude ended his dynasty unnerves Chinese censors」(皇帝无能招致亡国的故事令中国审查部门惶恐不安)。 (注1)

《金融时报》指,收回一本已出版的书,在中国很罕见,因为书籍出版前已被审查部门反覆检验,何况《崇祯:勤政的亡国君》只是《崇祯往事——明帝国的最后图景》(2016年初版)的重印本,禁一部重印书就更少有了。

然则《崇祯》此书触犯什么禁忌呢?由于新版已不可得见,且让我引述2016年旧版所载的几句话。今年五月已过世的作者在书中如此形容崇祯:

「不论大小政务,人事变动,生杀予夺,皆牢牢地掌握在自己手中。」

的确很容易令人联想起某个事事「亲自部署、亲自指挥」的伟大领导。

陈梧桐批评崇祯喜欢卸责,引述他在崇祯八年的「罪己诏」,指他「罪己」之余,不忘斥责文武诸臣;又说到崇祯十七年,李自成大军渡河横扫山西时,崇祯即指责臣僚:「朕非亡国之君,诸臣皆亡国之臣矣!」到兵临北京城下,崇祯自缢前还在衣襟上愤然写道:「诸臣误朕。」

这种至死不肯认错,觉得有错也是别人犯错的性格,又再次令人联想到某个伟大领袖。

对崇祯的评价,史学界素来分为两派。一派见他勤于政务,有志于大明的伟大复兴,就相信了崇祯本尊所说,认为他「非亡国之君」。但本书作者显然是另一派。

陈梧桐指崇祯「虽有中兴之志,力图挽狂澜于既倒,但志大才疏缺乏深远的目光」,「只能是头痛医头,脚痛医脚,左右摇摆,举棋不定」;又批他「不辨忠奸,只凭个人的好恶取舍人才」,「刚愎自用而又多疑善变、急功近利而又优柔寡断、虚荣心强而又缺乏担当精神、专横残暴而又刻薄寡恩」。你想到谁呢?

但老实说,我不觉得上述文字是此书被禁主因。 《崇祯往事——明帝国的最后图景》出版七年,谁留意有这些「敏感内容」?就算留意到,谁会有兴趣逐字逐句转载?

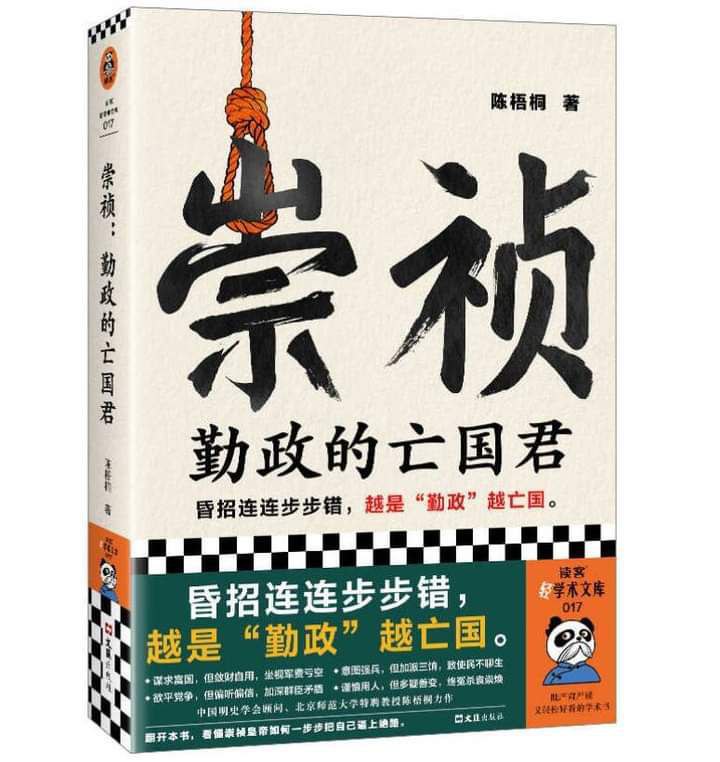

本书真正被禁的原因,是新版封面太生鬼了:一条绞索套在「崇」字头顶,还改了一个精警的书名叫「勤政的亡国君」,搞得像一幅潜力无限的梗图,网上传播力马上比旧版激增万倍。

但最大的功臣(或「罪魁」),我认为非文案作者莫属。书封宣传语「昏招连连步步错,越是『勤政』越亡国」,见血封喉,将陈梧桐千言万语都浓缩成顺口易记的十四个字,第二句更非常耐人寻味。这文案不禁令我想起古代的童谣。

天下将乱,必有童谣为先声。例如秦始皇时有童谣说「亡秦者胡也」,秦始皇以为「胡」指匈奴,立即命令蒙恬北伐——后来大家都知道谜底原来是胡亥。为什么童谣有足以影响秦始皇的力量呢?因为它的本质就是迷因(meme),当中盛载的讯息能以惊人速度传播,有动摇人心的效果。 「昏招连连步步错,越是『勤政』越亡国」不是童谣,但作用一样。

把此书「下架」的人,到底是低级红抑或高级黑呢?我不知道,但肯定的是,本来无人留意的「疑似恶意影射」的迷因,现已轰动海内外。事件中受伤最深的,无疑是那位现代朱由检。

注:

1 https://t.ly/jekx1

请订阅支持十三维度Patreon:

https://www.patreon.com/sefirot

(转自作者脸书)