作者:罗子维 2024年04月30日 来源:上报

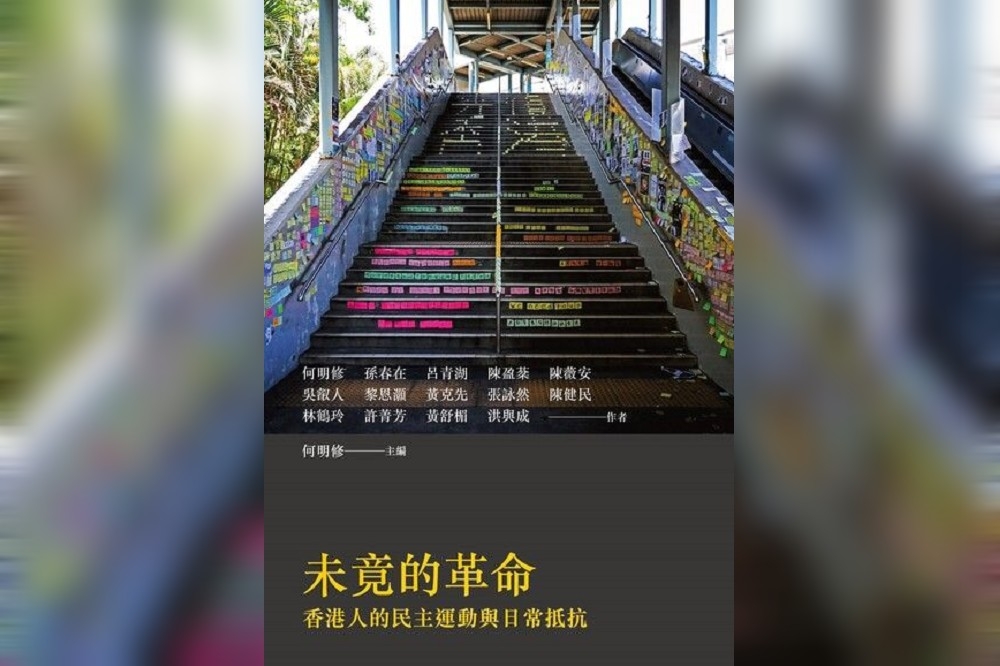

这是位于香港西北角一个市镇—─天水围的一个地铁(捷运站),这幅连侬墙文宣蔓生的盛景,现已不存在。 (《未竟的革命》书封)

抵抗仍在发生

请让我从封面开始,谈起本书出版的故事。

封面照所处,是位于香港西北角一个市镇—─天水围的一个地铁(捷运站)外,于2019年某日的模样。想当然尔,各地的连侬墙也好,各种标语、喷漆、文宣也好,已经被一一撕下清理,现在只剩一些隐约可见的痕迹,证明数年前天水围这个边陲小镇的抗争史。这幅连侬墙文宣蔓生的盛景,隔日已不存在,可幸是一位香港摄影师有缘捕捉到此景,在后国安法下的香港,这个档案一直静静躺在他电脑文件夹内,直到闻悉左岸文化出版本书,方才将照片授权予左岸,让这幅只存在于大脑记忆与电脑记忆体的照片,在《未竟的革命:香港人的民主运动与日常抵抗》书上实体再现。当然,他不能署名,就像我们从不知道众多连侬墙的作者姓甚名谁。

与这些香港政府极力清除的文宣一样,香港民众的抵抗运动、抗议的权利也被通通撕走,在关心香港的人眼中,本土抵抗运动仿佛已经消失,香港人也已经复归「日常生活」。但如果我们冷静细心观看,也许能看见(香港本土及海外的)抵抗仍然正在发生,只是就像这些文宣在水泥墙面上残留的痕迹一般隐约难见。

中研院台史所副研究员吴睿人教授在本书以洋流与伏流的比喻形容现今香港抵抗运动的状态,笔者在此希望运用此修辞框架,简介书中部份内容,也希望能令有兴趣阅读的台湾读者,稍稍了解香港民主运动现况,打破「香港已经死去,与中国无异」的迷思。

洋流—国际线

第二章〈朝向相互主体之路〉——一封台裔香港史学家写给香港的情书

文题中的「相互主体」一词,也许有点费解,笔者以一段经历尝试阐述。一次,笔者与吴教授聚餐,闲谈中吴教授提到香港文化,他说道:「我哋(我们)香港人的文化…… 我哋香港话……」言语中表达了吴教授的某种香港认同,虽然笔者偶尔也会向吴教授打趣道:「老师你已经是真真正正的香港人了。」但那次,笔者以一位后学的身份向吴教授请教道:「老师,因为工作、兴趣、各种自发的奇怪的计划,我也开始介入台湾的政治运动和现实,参与进台湾的历史,却感觉到某种精神分裂,因为生活经验对母语语感的弱化,甚至感到认同迷失、confuse。」

吴教授答:「子维,历史上的弱小民族,因为要对抗庞大领土、宰制复数民族的帝国,帝国边陲的弱小民族(s),自然地将联合起来,并会跨地域地协助彼此的抵抗行动,相信你也读了不少历史上的例子。你看南美的反帝国抗争,大部份抵抗者是以南美整体作为主体去反抗的;你看图博人在台湾的抵抗… …」

吴教授在本书第二章〈朝向相互主体之路〉正是在书写这种抵抗观、台港同盟观。台湾与香港互为同盟的关系,并非仅仅因为彼此正共同面对一个巨大的威权敌人,更是因为台湾与香港在这百年间,都有参与彼此主体形成的历史。正如吴教授在本章陈述的:过往香港作为台湾人的避风港,庇护了廖文奎、廖文毅兄弟、彭明敏等抗争者,今日台湾作为香港人的避风港,庇护了数百位手足;又或是台裔精英廖本怀原来曾是香港公共房屋政策的重要推手,使初期来自南中国的移民得以定居,以香港为家……

仅仅因为共同敌人而形成的同盟关系,也仅仅是利益所导致的战略同盟关系,但若然离散在外的港人,能够协助居住国建构更深厚的民主,这种战略同盟关系方能转化成道德意义上的、基于兄弟友谊的盟友关系。吴教授的这篇文章,除了揭示出这种盟友关系的必要性外,也为我们展示了书写(台港)关系史对协助(台港)两地建立盟友关系的重要性,在这种意义下,书写即是在建构相互的主体。

如此热情地参与香港主体形成的吴睿人教授,透过书写百年来的台港关系史,仿佛在书写一封充满温情、爱意的情书,向两种同胞聊写衷肠。

第八章〈海外香港人的国际线〉——相互主体?在地化的困境、群体的异质性

本书主编、台大社会系何明修教授在本章为读者带来了一幅令人深感无奈的图像,也仿佛在回应吴睿人教授在第二章所书:纵使香港的国际倡议者都认同要将香港民主运动于居住国在地化,可是在地化过程中,却难免会发生路线之争。

这种路线之争是香港民主运动不断与当地政治互动的结果。本章以美国为例,数年前不少在美港人投入川普阵营,在论述上与其结盟,甚至更在他败选之后,举着代表港人的黑紫荆旗冲入国会山庄,引发香港民主运动缺乏进步性的疑虑;同时,有港人团体认为要支持「黑人的命也是命」(BLM)运动,也引起不同阵营的港人不满。

除了传统左右、民主党共和党之争外,同一居住国的港人群体世代差异可能也大得令人惊讶。单以台湾为例,不少港人在97年以前已移民到台,他们与19年后移民的意识型态即有明显差异。同样是撑香港,普世的民主观与反共救国观即相差甚远。香港人在居住国落地生根后,未来会出现的移民二代与第一代移民在论述、民主运动路线上会出现的世代差异,尚待我们观察。

在关心香港的人眼中,本土抵抗运动仿佛已经消失,香港人也已经复归「日常生活」。 (美联社)

伏流—本土抵抗

第五章〈国安教育与留港家长的反抗〉——「留港=被洗脑?留港家长与国安教育体制的对抗」

当洋流众声喧哗,香港本土的伏流亦从未停止抵抗。

要反对威权政府,除了像经济学大师Albert O. Hirschman(1915-2012) 提出的Exit, voice(离开,抗议)以外,政治人类学家James C. Scott(1936-)在其抵抗理论中,提出了底层政治(Infrapolitics)和日常抵抗(Everyday Forms of Resistance)的概念,解释在威权、不自由环境下,人民日常生活中运用创造力以幽微的方式来抵抗威权政府。在本章,台大社会系吕青湖教授便运用了此框架,探讨留港的家长,如何政治育儿,让家长「有意识或无意识地」将政治理念教授予儿童。

现今香港家长也明白,若然民众公开表达对政府的不满,可能惹上麻烦,而家长们也清楚,这种「表面顺从,暗地批判」的能力也是儿童应该要习得的。故此,家长们并非单单只是培养儿童「批判」的能力,而是「暗地批判」的能力。

我们都清楚后《国安法》,以及后《基本法》23条的香港风平浪静,大型示威、公开抗议,基本上已不复存在,只剩少数人仍在努力维持,但在公开场域以外,在那被称为隐藏文本(Hidden transcript)的场域,每一个香港公民都在努力创造抗议的空间。

香港人却须多等一会

结语〈香港民主的未来〉——未竟的革命,与革命的未竟之业

在本书结语,前香港中文大学社会学系教授、占中三子之一——陈健民教授为我们爬梳了一次香港民主运动史,并运用了其恩师Juan Linz(1926-2013)的民主化理论,解释香港这百年间无法获得民主的原因:虽然香港在社会内部有充分的制度和社会条件实行民主,外部因素却一直是主要障碍,香港在1842年至1997年是英国殖民地,1997年后则是中国特别行政区。因为缺乏主权,香港无法自主发展民主政制。

在1946年,香港时任总督杨慕琦曾建议让香港这个殖民地开始民主化,设立民主议会,初尝自我管治,但因殖民地精英、中国内战的影响,终被搁置。这次错失一次机会,便须来到40多年后,最后一任总督彭定康方才让香港人一试民主。 Linz所讲的外部条件,一直困扰香港人,纵使一切备妥,帝国夹缝中的香港仍然一直等不到机会。

对比世上绝大多数民主国家而言,香港人的民主历史犹如初生婴儿一样稚嫩。看似波澜壮阔的数场社会运动,在其他国家动辄死伤无数的革命而言,也好像不值一提,那到底是什么让我们如此在意呢?我想,是因为我们身在其中。对西方国家、台湾人而言,这样大举争取民主,以肉身对抗威权的行动,最早也只不过存在于数十年前的记忆中。 「历史的终结」没有到来,自由还尚未胜出,而威权的反扑却不等待便匆匆来到,亲身参与目睹的我们都通通被震撼到了。

那香港的出路在何方呢?陈健民教授在最后给出了答案——等待。

这个等待的意思并不是盲目的呆等,并不是简单地等「支爆」(中国/中共崩溃),或是「美国来了我带路」,这种等待要求我们在苦闷无奈的时间长河之中,相信机会终将来到,而做好准备的我们一举将香港在巨变来临之时,变得民主,一尝这百年来的盼望。相比世上其他民主国家,香港一直保有其急速且讲究效率的城市特色,民主运动的路也好像走得比人快,数十年间走了数百年的路,在最后一里路,香港人却须多等一会。

台大社会系黄克先教授在本书第六章中,探讨了基督徒、教会在香港现时的处境,对基督徒来讲似乎这一切比较容易,毕竟这一切都有上帝保证,比较容易常有盼望。然而,对不信的俗人来说,我们只能像义大利马克思主义思想家Antonio Gramsci(1891-1937)所讲,在知性上继续悲观,在意志上保持乐观。

※作者为流亡到台湾的香港倡议者