“范曾现象“这个词,版权不是我的,是刘宾雁的。1988年3月16日,范曾做东,宴请刘宾雁等人,诞生了这个词。

关于这次饭局,陶斯亮有回忆,于浩成日记也有记载。陶斯亮回忆如下:

1988年春,刘宾雁要赴美做访问学者,范曾在大都宾馆设饭局为他们夫妇送行。由于我丈夫的缘故,我俩也在受邀之列。我没想到那天出席的竟有方励之和于浩成!加上刘宾雁,是当时中国最受瞩目的不同政见者。此外还有大名鼎鼎的刘再复和文怀沙。

文怀沙是个老顽童,仙风道骨,妙语连珠,性格像年轻人那样活泼敏捷,席间他说了句让大家喝彩的话”再好的建筑也还是要修一个厕所的”。宾雁则永远都在那儿做忧国忧民状,大家认为”笨人刘老大”对他再适合不过。再复很纯朴,范曾说若不去接他,他是绝对找不到”大都”的。的确,我见他每次找电话打却往往进了厕所。再复说自己是”不可救药的国土崇拜者”。于浩成温和敦厚,无惊人之语,他由于反对”第三梯队”和”摸着石头过河”而成为争议人物。方励之话不多,显得有些矜持和微微的清高,不是能一眼望到底的人。无论什么场合,范曾永远是主角,谈笑风生,挥洒自如,狂气才气傲气兼融一身。他调侃我适合搞统战,哪怕是”獐头鼠目,三教九流”我都能团结。但他也遭到刘宾雁的调侃,说他讲话官方和学生都爱听,半开玩笑地称之为”范曾现象”。范曾望着这一桌人笑道:”倘若没有这桌人,中国会很寂寞的!”

据于浩成日记,这一天是1988年3月16日。

这天之后,刘宾雁一别就永别了。转过年的夏天,刘再复别了,若干年后”前度刘郎”。1990年11月,范曾也别了,两年半后归去来兮。当然,这桌人再也没机会坐在一起了。中国是否会因此”很寂寞”?不得而知,但范曾倒是一直不寂寞,一直有轰动效应,一直在给刘宾雁所言的”范曾现象”叠加证据。

“范曾现象”

刘宾雁说,范曾”讲话官方和学生都爱听”,这是”范曾现象”的根据。这个潜台词就是,范曾可以左右逢源。

这个话也就是刘宾雁有资格说,别人恐怕还真不好说或者不敢说。因为在当年的知识分子群体中,疑似范曾的大有人在。正因为如此,所以范曾的大名后才可以加上”现象”二字。

1980年代初,范曾就比较活跃,但似乎在艺坛口碑就不佳。当年跟书画界深度混过的王端阳兄,日记中留有关于范曾的记载,可以佐证。

1978年5月26日,端阳兄日记说,画家丁绍光藐视范曾,”他讲范曾的画庸俗不堪,想和他辩论,后范讲他的画是初等数学,丁说那就算了,不辩了”。丁绍光还说:

范曾是一个招摇撞骗的坏人,在香港办画展,以别人的名义写前言,吹捧自己是江南才子。张仃反感他。张仃自己说因为公务事多,只是一个业余画家,形成一个对比。范为办画展去求外事局长,范原话:”我就像孙子一样。”后范又去找王任重,王给局长打过电话后,”他就像孙子一样了。”我看都是孙子(1980年5月6日)。

张仃是当年美术界的权威,他为何反感范曾?端阳兄日记也有记载:”张仃夫人对范的评价是:内靠官僚,外靠商人。”(1980年6月13日)

对照上述记载,刘宾雁所言范曾”讲话官方和学生都爱听”的”范曾现象”,的确是给范曾留足了面子。

心灵的”自由”与”大自由”

在1980年代,”范曾现象”不管如何总结,总还是在书画界内,或者画家之间的窃窃私语,影响不到全国人民。不过,迈进1990年代之际,范曾的影响就超出书画界,达到通国皆知或者说海内外皆知了。

1990年11月7日,范曾突然出现在法国巴黎。他很高调,召开媒体招待会,并发表《辞国声明》,说自己是为”追逐心灵的自由”而出走巴黎。他对记者说:他的出走,”与其说是政治的,莫如说是心灵的”。

其实,当年如我这样的一般老百姓,并不知范曾出走的原因,感觉这消息轰动得没有来由。后来听人说,因为他曾经捐过两万块钱的事。1991年3月,《人民日报》一则报道中说,全国政协常委会开会决定:撤销范曾的全国政协委员资格。据此看来,范曾的出走,恐怕是”政治的”大于”心灵的”。

两年半后的1993年6月27日,范曾在法国歌剧院旁边的新敦煌酒店再次召开记者会,宣布:中央批准他回国。他向记者散发了两份文件,一份是记录他在巴黎生活两年多的相片画册,白桦题签为《去意徘徊》;一份是《归国声明》。范曾向记者解释说:两年半前,我来巴黎发表过《辞国声明》,今日发《归国声明》,以求一个严肃的回答和完美。

“声明”说:”唯有与祖国同在,才是我永恒的、不朽的追逐,才是我心灵的大自由,大解脱”。

辞国是追逐心灵自由,归国是追逐心灵大自由。”自由”和”大自由”当然有区别。所以,当时就听一位前辈评价说,能这样自圆其说的,非范曾莫属。

也就是从这次开始,范曾的行事作风,不但成为中国艺术界的争议话题,而且波及到一般”吃瓜群众”。

“吃瓜群众”从来都不友好,连带着他以前的”故事”也被不断地挖掘出来。譬如,沈从文调他到历史博物馆工作,多方提携他,但运动以来,他成为揭发沈从文最积极的人。再如,范曾与黄永玉之间的恩怨,业界也多扬黄而抑范。

惹争议源于高调

在同时代的画家中,像范曾这样有”现象”的不多;而像范曾如此一直高调的人,更是凤毛麟角。

1988年3月16日那次聚会上,范曾给陶斯亮的印象是”谈笑风生,挥洒自如,狂气才气傲气兼融一身”。我想,这”三气”决定了范曾高调行事的性格。

范曾的”三气”,要说好听的话,是自信;要说不好听的话,就多少有点自恋。范曾曾有二十四字自评:痴于绘画,能书;偶为辞章,颇抒己怀;好读书史,略通古今之变。除了”略通古今之变”有点高之外,其他都还很谦虚。

不过,在《范曾自述》中,他不仅”略通古今之变”,甚至”睥睨南宋”,自封为当世不知几何之人了。谓予不信,请看他的自述:”当我有了这样明确的发现之后,我的艺术的进步简直以迅雷不及掩耳之势,使全社会震惊,我的画也以空前的速度冲出亚洲走向世界。仅仅十年时间,我像从激烈的地震颤动中,大地被拥起的奇峰,直插云天。””我自以为几根衣纹足以睥睨南宋,与梁楷伯仲。”

对自己的作品高调,也还说得过去。毕竟,人们不会去计较他是否”睥睨南宋”——恐怕也不好计较;但是,让人不理解的是,他对自己的婚姻大事,也一直高调行事。

1990年11月7日,在巴黎那场记者招待会上,他高调地宣布与楠莉的恋情。他说:”作为艺术家,我愿向诸位披露一则消息,我的出走也包含着爱情上的原因,我愿与深爱二十多年的楠莉小姐共赴天涯,我既爱江山,又爱美人。”

范曾的”江山”是啥,不好解读,但他宣布与楠莉”深爱二十多年”,则让人大吃一惊。因为这二十多年他是有婚姻的,且至此也没有离婚。消息传到国内,就有人就翻出了他写给妻子边宝华的诗作为谈资。诗曰:”玉洁冰清美人簪,临风素缟意飘然。亭亭不作幽共怨,日下依稀是谪仙。”

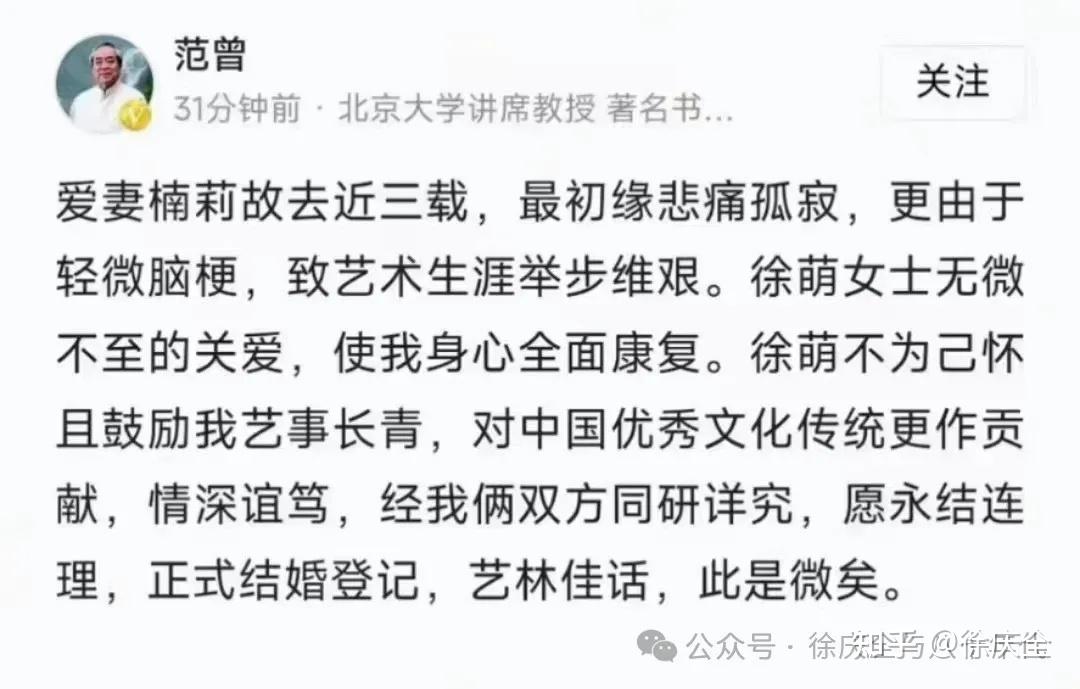

最近,范曾有了第四次婚姻,又一次高调官宣,又是一轮热议。

记得在2014年10月,范曾在北京一场文艺座谈会后赋诗一首,惹出一番议论。《环球时报》31日发表社论《围攻范曾,这样的”道德审判”道德吗》,为范曾挡驾站台。社评说:范曾今年76岁,可谓功成名就,像投机这种之事,对76岁、56岁和36岁的人来说,吸引力很可能也不太一样。

那时我就想,这”社评”也不厚道啊。这意思是说,你说范曾36岁、56岁时干点投机的事,高调一下,可以理解;76岁了,对范曾也不会再有吸引力了。也就是说,76岁的范曾,他所做的事,都是出自本愿,没有功利色彩啦。

可是,十年过去了,86岁的范曾依然高调为哪般?看来,这”范曾现象”还真是值得下大力气去研究的现象啊。

——网友推荐