这次旅途中连续结识了两位来自内蒙古的年轻人,旅居比利时的杜文和美国的赵云龙。其实他们年龄分别奔五和奔六,以我的年龄为基准,在我的心目种他们就是年轻人了。看到他们就有一种欣慰感,江山代有才人出,各领风骚若干年,时势造英雄。1989年以后海外民运三十多年是困守时期,眼见时光荏苒,群英淡出,而政治对手中共转危为安,在愚蠢西方推助之下愈发强势。虽紧抱着民阵原教旨“旗帜不倒,队伍不散,声音不断”,无奈人才不济,入不敷出,队伍越来越小,声音越来越弱。强烈的对比之下,见到两位蒙古年轻人,心中感叹,也是宽慰,三十年河东三十年河西,时运轮流转,他们的出现,如同大洪水以后放出鸽子衔回的橄榄枝。追求中国民主自由的百年诉求,后继有人了,未来中国政治变化之时可以宽慰地看着他们阵前奋勇冲杀,而自己则可候补席上观阵助威。

杜文是新近出现在墙外世界(有别于中共防火墙控制下的墙内世界)自媒体里的活跃人物,年轻有为、经历特殊、文采口才俱佳,且有中共体制内官场凶险境地的多年摸爬滚打,又有远甚于不久前美国洛杉矶梅凤杰专程日本搭救的中国官场受害人白冰的遭遇,曾经成为官场替罪羊代替巴特尔、废太子胡春华等人受过而系狱十多年。

杜文2023年1月获释,同年11月,杜文携夫人到香港,转道日本,类似英国电影《苦海余生》逃亡的犹太人等候接收国和口岸,比利时最先接纳了杜文夫妇,遂于12月抵达比利时达布鲁塞尔。杜文的出现给人耳目一新的感觉。

梅凤杰特意为我搭建了与杜文的联系,才有了此行比利时短暂停留期间愉快的一晤。杜文夫妇同是笃信上帝的虔诚基督徒,餐前祷告,感谢神的安排和指引,缧绁十余年后得以逃离,又得神在比利时仆人遵神旨意帮助夫妇俩脱离初来乍到陌生之地的生活困境,平缓落地安然定居下来。很快,杜文便开始在习近平倒行逆施触发的全方位危机时刻激发的墙外五彩缤纷自媒体中崭露头角异军突起。

隐隐约约中感知中国政情演变,废太子胡春华行情看涨。到时候真如梦幻一般“习下汪上”或者“习下胡上”,中国政治发生变化,杜文曾经为内蒙古地区高官受过的经历也许可以成为未来中国政治变化过程中一块垫脚石或者敲门砖而崭露头角有所作为。

此次旅行最后一站是巴黎,王龙蒙到站迎接,刚到安顿处,马未下鞍人未歇息,赵云龙博士就来电,告诉已经在来的路上,相约附近酒吧相见一晤。虽是初次见面,却是一见如故,彼此之间有共同思考点,也共同感知不久将来定会有瞠目大变旷世机遇在中国出现。也就应了常四爷在茶馆里讲的那句话,“咱这大清国是要完呐”,这中共国也是要完呐。

赵云龙博士内蒙古人,虽然出生地域偏僻草根底层,却生来就是陶朱公或吕不韦,一路走来,福星高照。赵云龙交际广泛,纵横天下,高可九天,阔至全球:非洲的安南、南韩的潘基文、美国驻北京大使洪培博、非洲图图大主教、习近平的好伙伴美中关系全国委员会主席欧伦斯、美国前总统布什之女、泰国美女首相英拉等等,不一而足。

赵云龙亦商亦学,在潮起潮落的商海多年,却保持着一颗淡泊名利心,从容淡定获得成功,这是在商界。另一方面在学界,赵云龙锤炼得宁静致远兼济天下,胸怀定国安邦高远之志。也许是不满足于已有得个人成就,遂追寻治国之道。

******

与王龙蒙相识得比较晚,第一次见到王龙蒙的时候是2010年12月10日挪威诺贝尔和平奖颁发期间,得奖人是签署08宪章的刘晓波。那个寒冷的夜晚王龙蒙和他们一行来自巴黎的俊男靓女们举起火把在奥斯陆大酒店门口欢快地呼喊着口号,唱着歌曲,他们就站在了我的背后,看见王龙蒙的衣着很别致,展现蒙古特色,转身就把他们拍了下来。不过那一次我们的交往仅止于此,甚至连相互姓甚名谁都没有道明白。

以后与王龙蒙没有什么交集,一直到2018年突然规划去巴黎,梅凤杰建议我见一下王龙蒙,并且不厌其烦地帮我与王龙蒙进行了疏通,然后告诉我王龙蒙很欢迎我去巴黎一见。到了巴黎见了王龙蒙,说起奥斯陆那些天的相遇,始知王龙蒙89年天安门广场学运亲历者,邓小平屠城以后流亡法国,师从陈一咨。

王龙蒙和梅凤杰分别是陈一咨在法国和美西倚重的拥趸,我推测他们之间的交往应该也是因为陈一咨。我入伍民阵从列兵起步,如同空穴电子填补前面空出的位置,一直守到现在,与原先从天安门流亡出来在巴黎成立民阵的头面人物没有直接关系,因此也不清楚巴黎民运圈的人脉关系,当然也不知道王龙蒙。王龙蒙内心深处一直保持着天安门学运的情怀,如一团火一般,三十多年来一直燃烧不息,不见中国政治变化,死不瞑目。龙蒙一直期盼着民运有大的政治作为,尤其是期待民运领袖能有政治远见和胸怀。说到动情处,不禁泪下,给我留下了深刻印象。那个时候王龙蒙是公民力量在法国的联络人,还希望我能够与他一起加盟推动。

自那以后,我与王龙蒙建立了联系,也经常互动探讨。2009年末与台湾前总统李登辉在他三芝家中有过一个长时间的会谈,开始理解他对台湾未来展望和引领,也促使我重新思考中国问题,感知未来的中国很难有民主宪政且又统一的国家地位,原因是中共领导人眼观短浅自私自利,大都是小人和恶人,中国民主政治转型的历史机会就被这些把握中国前途和命运的私利之人江泽民、胡锦涛、习近平给断送了,如果说江泽民还只是爱出风头的小人,那么习近平绝对是个大奸大恶之人。一旦中共山陵崩,中国不可阻挡地走向分裂。正因为此,后共时代走向分崩离析概率远大于良性民主转型。基于这个思考,就不再对大一统的中国抱有期待,也就心安理得地接受满洲国复国运动的异军突起。而王龙蒙也是满洲国里的重要一员,彼此间理解互动就更为频密了。

王龙蒙出生于内蒙,当过工人,干过药剂师,凭着一腔的热情和努力,在80年代末考上了北京的中戏,进了北京大城市的小镇青年在时代的大潮下参与了1989年天安门学运。而王龙蒙自小就知道将来一定要离开家乡,去向远方。

王龙蒙有很深重的“六四”情结,因为是亲历者。这么多年过去了,对于艺术出身的王龙蒙,当年天安门的情景就像一张一张的图片在他面前闪过,他的思维经常会用图像来连接。第一幅图案就是青春热血的大学生,在上课、在绝食、在罢课、在游行。在天安门广场为天下请愿,为中国走向民主宪政而绝食。绝食过程中的同学、朋友的年青笑脸。王龙蒙感到最难以忘怀的是两位参加了绝食的同学,在‘六四’后自杀了,两位逝者就一直伴随着王龙蒙到如今。”

这一点上我与王龙蒙有差异,我不是亲历者,六四发生的时候,我已经在澳洲,这是原因一。原因二,则是自己越来越感觉到六四在未来中国变化中的政治作用随着时间的推移会越来越小。如果说六四发生以后若干年对于海外的民运,对于中国政治影响依然存在甚至是巨大的。大概到了天安门事件15周年以后,在我的心目中六四对未来中国政治变化的作用与日俱减,纯粹的纪念六四不带来直接的中国政治变化,今后的中国政治变化是其他因素的作用。

王龙蒙很是感慨在中国历朝历代里,对中国优秀知识分子最残酷的,也莫过于当朝当代了。在流亡的过程中,王龙蒙自认学到了很多重要东西,其中一点是赵紫阳原来的政治体制改革顾问严家祺所言:“我们是流亡者,不是移民,我们都拿着难民旅行证。因为,既然我们选择了为这个国家做贡献,我们就会从良心上,从法理上做到底”。

王龙蒙定下决心,既然选择了远方,那就风雨兼程。这句话,这个心愿也可以是对陈一咨的追思,对严家其的敬仰。

王龙蒙师从陈一咨,我却是在民阵里跟随万润南,而陈万之争不是秘密,民运圈内人尽皆知,然而王龙蒙与我从来不在这个节点上产生任何的不畅通。陈一咨1991年9月携宦国苍来过澳洲,我前去参加了他们的演讲会,会后与陈一咨有过交谈。陈一咨写过《中国十年改革与八九民运》一书,送了一本给了他澳洲的崇拜者,9年以后此书辗转到了我的手上。又过了十六年以后2015年我才意外从犄角旮旯里翻到此书。翻开读后,不禁暗暗叫苦,扼腕痛惜,怎么到了这个时候才偶然发现,可惜陈一咨已经在一年前离世,不然定会去美国就我研究的当代中国民主运动的诸多问题当面求教。

这次巴黎拜会严家祺先生,还是王龙蒙带领着过去的。由王龙蒙带领着,熟门熟路,很快就到了严家祺先生在巴黎的居家,一起在严家祺家中用了严家祺先生亲自做的饭菜。原想自己带着午餐过去,王龙蒙劝告我千万不必,老严待人很认真,很坚持自己的心愿。原来家里来客,都是夫人高皋做饭,现在年事已高,身体健康状况发生变化,改由老严自己做饭。即使再简便,也是一片心意,千万不要扫拂了老严一片好心。

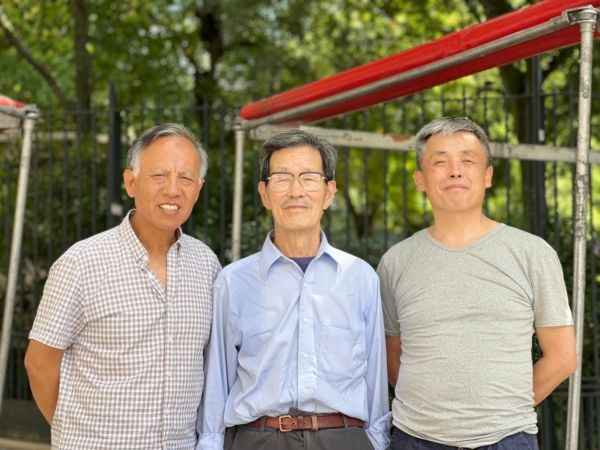

2025年6月29日法国巴黎严家祺先生公寓外的小公园。王龙蒙、严家祺和作者

欧洲之旅就要结束了,巴黎最后一晚,我们小酌道别。赵云龙、王龙蒙和我一起唱起卡拉OK,用歌声唱出我们的心情和心愿。

民运同道,即将分手。远隔万里,互道珍重。早日再见,不是在巴黎,也不是在悉尼,而是故国大地。

我把此生视作西天取经路,感慨莫名,不禁唱起了西游记中插曲《敢问路在何方》。

王龙蒙特意点了一曲驼铃,我们三人一起引亢高歌,唱出我们的心情和心愿。

路漫漫,雾茫茫,民运生涯常分手。山叠嶂,水纵横,艰困卓绝雄心在。待到后共时代临,我们再相逢!